Los juegos del hambre

Bajo campañas gubernamentales contra la pobreza, corporaciones de comestibles y actores del agronegocio testean nuevas formulaciones que terminan siendo productos ultraprocesados de supermercados. Hoy se experimenta en Argentina lo que, con estrategia casi idéntica, se ha probado -y prueba- en Colombia, Panamá, Bolivia, Ecuador, México y Centroamérica.

Por Patricio Eleisegui para Bocado

ARGENTINA.- Durante un mes, 30 niñas y niños de una comunidad de la etnia wichi de la provincia de Salta fueron alimentados a diario con un producto a base de soja transgénica, harina de trigo, proteína láctea, colorantes, azúcares y conservantes. Con el argumento de ayudarles a ganar peso, se les dio Bloque nutricional, un ultraprocesado que se asemeja a un muffin o magdalena. Ocurrió entre junio y julio del año pasado en Alto La Sierra, localidad de menos de 800 habitantes en el norte de Argentina, a unos 60 kilómetros de la frontera con Paraguay.

La experiencia fue promovida por el gobierno de ese territorio con la excusa de combatir la desnutrición en una de las poblaciones originarias más castigadas por la miseria. Donde el hambre se ha vuelto un némesis fatal para los wichi, que en algunos de sus municipios presentan tasas de mortalidad infantil de hasta 26 niños por cada mil nacidos cuando la media provincial, reconoce la Dirección Nacional de Población, es de 10 cada mil y, de por sí, se ubica entre las más altas de Argentina.

Semejante panorama, utilizado por el gobierno para repartir el muffin, además dejó la puerta entreabierta para que el experimento se repita e incluso se amplíe a otras regiones del país. A través de un comunicado emitido en julio de 2021, la Mesa Interministerial de Emergencia Sociosanitaria del Norte Provincial, conformada para coordinar la prueba, anticipó que planea nuevos testeos a futuro en otras poblaciones y comunidades ancestrales. También, confirmó la vigencia de tratativas para distribuir el ultraprocesado en escuelas, comedores y merenderos comunitarios de la provincia de Buenos Aires, la más habitada del país.

Alto La Sierra es un lugar clave en el mapa argentino de los postergados. El promedio de 39 grados de temperatura en verano combinado con los 26 en invierno hacen de su zona un espacio ganado por el polvo a partir de la desnudez absoluta de hierbas y la sombra acotada que ofrece un salpicado de árboles. Las lluvias son una rareza en ese rincón de Salta. Abundan los mosquitos tanto como el dengue y el paludismo.

Atravesados por el desempleo, la falta de agua potable y los desmontes de árboles de palo santo y quebracho colorado, entre otros males, los niños de la comunidad wichi fueron elegidos como conejillos de indias por el área de Medicina Social del gobierno de Salta. Pese a la relevancia de la prueba, ningún médico desvinculado del gobierno ni representante de la Sociedad Argentina de Pediatría fue convocado para el experimento, tampoco especialista alguno del Colegio de Nutricionistas local. Nunca se conformó un comité de ética.

“Experimentaron con dos grupos de niños, todos muy desnutridos. Unos tuvieron que comer las magdalenas varias veces al día, otros no”, dice Medardo Ávila Vázquez, referente de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, médico neonatólogo y uno de los primeros profesionales que reveló lo ocurrido. “Quienes consumieron el producto, dijeron las autoridades de Salta, subieron de peso. Ese fue el parámetro que se tomó en cuenta. Una consecuencia lógica porque cualquier harina que se dé a niños tendrá ese efecto, pero eso no implicó que se les haya aportado alimento”.

El médico también alerta que el procesado que dieron a la infancia wichi “representa un peligro en tanto está basado en soja transgénica, cuya producción demanda la aplicación de millones de litros de agrotóxicos cancerígenos como el glifosato y lo que eso implica en términos de aportes de fitoestrógenos”. De lo que se sabe, los riesgos son enormes. Provoca, por ejemplo: menarquía (o menstruación) precoz.

Tras el testeo efectuado en Alto La Sierra, el Gobierno de Salta afirmó que Bloque nutricional obtuvo avales por parte del Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires –ahora Desarrollo Agrario– para la futura inclusión del ultraprocesado en el menú escolar en ese territorio. Sin embargo, representantes de la misma dependencia y del Ministerio de Salud bonaerense han dicho que la distribución y consumo del muffin en cuestión todavía “no fue aprobada y el producto permanece en observación”. O sea, sin permiso. No se ha implementado el plan, pero tampoco fue descartado.

El desarrollo de la magdalena con el ingrediente transgénico es muestra de la injerencia de los grandes actores del agronegocio y los ultraprocesados en la Argentina. Porque detrás de ese panquecito están organizaciones como AAPRESID, entidad que integra a los grandes promotores de la siembra directa y los cultivos genéticamente modificados. Hace dos décadas, AAPRESID promovió programas similares como Soja Solidaria, que proponía la distribución de porotos OGM en comedores comunitarios de todo el país.

Los amos de la oleaginosa manipulada en laboratorio para resistir plaguicidas ahora pretenden actualizar en Argentina un truco al que ya se le conoce el remate: el sector privado detrás de acciones y acuerdos que se presentan como ayuda social cuando en realidad son una ampliación de negocios. Abrazados siempre por gobiernos de turno que promueven iniciativas que, en lo discursivo, se maquillan de compromiso social cuando, en realidad, esconden intereses comerciales de quienes las motorizan. Pasó -y pasa- en otros países de la región.

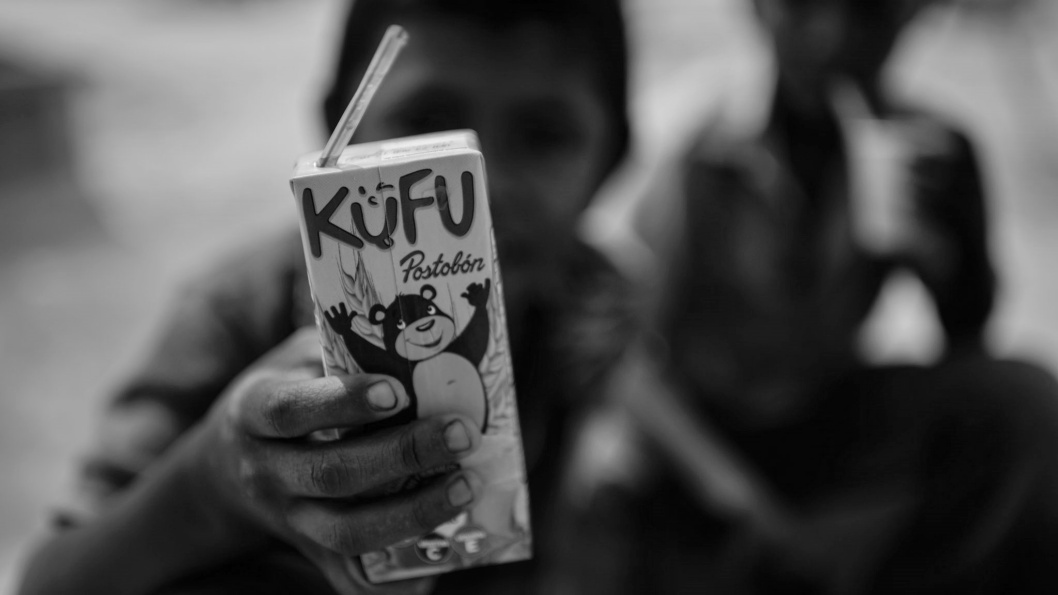

Colombia: el experimento del osito

En julio de 2017, el gigante colombiano de las gaseosas Postobón puso un pie en el desierto salitroso de Manaure, departamento caribeño de La Guajira, para incentivar el consumo de una bebida que presumía de concentrar los nutrientes necesarios para acabar con la anemia infantil: el jugo Kufu.

Kufu tenía estampado un oso alegre y entusiasta parecido a Kung Fu Panda, y prometía vitamina B5, B6, B9, B12, magnesio y zinc. Lo distribuyeron en sabor avena, mora y el mix mango y avena, incluida una línea gasificada.

Fue bebido por más de 3.100 niñas y niños en condición de extrema pobreza, la mayoría menores de 10 años y pertenecientes a la etnia wayúu. Todos alumnos de las escuelas de Manaure, Nazareth, Uribia y Riohacha. Durante los seis meses que duró el programa de Postobón, los pequeños tuvieron que tomar esa bebida mientras, a diario, se les extraía sangre para evaluar niveles de glucosa y hemoglobina, además de medirles la talla y el peso.

Postobón hizo a su antojo en ese apartado de La Guajira, región indígena que según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística ocupa el primer lugar de pobreza extrema en Colombia. Respaldaron a la compañía la Fundación Colombiana para el Desarrollo y la Fundación Panamericana para el Desarrollo, esta última de histórico vínculo con los gobiernos colombianos.

La naturaleza del ensayo se conoció luego de que la Sociedad Colombiana de Pediatría expuso los alcances del experimento y advirtió que el jugo no aportaba los minerales declarados ni proteínas ni calorías. El gobierno de Colombia recién se pronunció una vez que Postobón concluyó sus pruebas. La única indagación oficial ocurrió en el último semestre del gobierno de Juan Manuel Santos, en 2018. Las conclusiones: que el programa Kufu era una iniciativa de “enfoque de asistencia social y no de investigación”, y que no se había vulnerado ninguna norma. A partir de ahí, el silencio. No se investigó más desde el Estado. La compañía salió indemne.

Activistas por la salud tienen su propia explicación. “La experiencia de Postobón no siguió adelante porque se generó una reacción civil que la empresa no esperaba”, dice Hernando Salcedo Fidalgo, coordinador de la línea de Nutrición de FIAN Colombia, organización que defiende el derecho a la alimentación. Y sigue: “Por supuesto que no es la única compañía en Colombia que ha recibido denuncias por promover este tipo de programas. El asistencialismo a poblaciones con afectaciones nutricionales se ha convertido en una herramienta política. Pero también una posibilidad de negocios”.

Salcedo Fidalgo, también catedrático y asesor científico, expone a un producto en específico, la Bienestarina, como otro ejemplo de estas maniobras. Se trata de un ultraprocesado de gran aceptación social en Colombia tras décadas de promoción estatal y alianza con una multinacional de gaseosas y comestibles.

Es una suerte de harina que en su mezcla integra soja transgénica importada de los Estados Unidos. Incluye además fécula de maíz, leche entera en polvo, ácido fólico, aceite de semillas de lino y una veintena de ingredientes. La distribución del producto corre por cuenta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que solo en La Guajira en el período 2018-2021 repartió al menos 30 millones de unidades de la versión líquida del producto y algo más de tres mil toneladas de Bienestarina en su versión Más.

En la misma zona donde se hizo el experimento Kufu, desde hace años, se distribuye también Bienestarina. Un producto que, dice Salcedo Fidalgo, “se volvió emblema del Estado colombiano, de su propuesta de complementos nutricionales. Técnicamente es un ultraprocesado. Siendo así, nadie puede asegurar que los elementos que incluye estén biodisponibles, que realmente nutran. Tiene una historia que deja entender que detrás se han hecho ensayos con participación de intereses privados”.

Como el transgénico que integra, el ADN de la Bienestarina esconde también una intromisión comercial que se ha buscado borrar con el correr de las décadas. Desde la introducción del producto en los hogares colombianos de muy bajos recursos a partir de 1976, la expansión de la mezcla es inseparable de Quaker, compañía estadounidense incorporada a PepsiCo desde 2001.

Centroamérica: que coman engrudo

Panamá también tiene su ultraprocesado experimental, con la particularidad de que todavía se distribuye por casi toda Centroamérica (El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua). Se llama Incaparina y es promovida desde los años 50 por el Instituto de Nutrición de Centro América y Panamá (INCAP), destino de portentosas líneas de financiamiento provenientes de la Fundación Rockefeller y el Massachusetts Institute of Technology, MIT.

La fórmula de la Incaparina se basa en otra combinación de harinas, en este caso maíz y soja transgénica. Productos que Guatemala –fabricante del ultraprocesado– importa en gran medida de los Estados Unidos. Los únicos estudios disponibles sobre los efectos del consumo de Incaparina fueron generados por el mismo INCAP y su última actualización corresponde al año 2008. El instituto asegura que quienes lo consumen ganan en peso, altura y masa muscular.

Después está la realidad: las estadísticas del hambre en Guatemala desnudan el impacto prácticamente nulo de la Incaparina más allá de que el Estado, que no publica datos de distribución de la mezcla, acumula décadas entregándola a mujeres embarazadas lactantes y niños. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por su sigla en inglés), en la actualidad uno de cada dos niños guatemaltecos sufre desnutrición crónica, el rango más alto de los últimos 6 años. Y sólo entre 2019 y 2020, de acuerdo al Sistema de información Sanitaria de ese país, el flagelo aumentó 109 por ciento.

El producto guatemalteco, precisa Salcedo Fidalgo, es antecedente directo de la colombiana Bienestarina. La Incaparina fue una de las primeras mezclas vegetales que brotaron de una avanzada comercial que inició en los años 50. Ávidas de entrar a más hogares, las compañías encontraron en las necesidades de gobiernos regionales atravesados por la inestabilidad política, social y económica el caldo perfecto para testear sus apuestas de laboratorio.

“Esta producción, que se promocionó como un complemento alimentario para atender a las poblaciones desnutridas, amplió los horizontes del agronegocio. El vínculo de INCAP con los institutos estadounidenses originó un escenario de pruebas. En Colombia se dio la presencia de Quaker. Bueno, todas esas investigaciones generaron desarrollos posteriores, comerciales, que arrancaron a partir de la producción de estas mezclas”, explica el médico pediatra y activista por el derecho a la salud.

Enérgica y enfocada en la batalla legal por la soberanía alimentaria, Adriana Fuentes, es una abogada que pelea en la misma causa. Coordina la línea jurídica de FIAN Colombia. Sin disimular su malestar, acerca un argumento preciso sobre los intereses detrás del problema del hambre en su país: “¿Por qué los programas de lucha contra la desnutrición del Estado no promueven el consumo de alimentos reales, de frutas y verduras? Porque hay intereses y de ahí el direccionamiento hacia los ultraprocesados, las mezclas, las fórmulas. En los colegios los paquetes que se dan comprenden galletas y cereales azucarados, yogures endulzados”.

Dice Fuentes que cuando organizaciones como la FIAN Colombia plantearon la necesidad de implementar un consumo urgente de alimentos frescos en las escuelas, las autoridades respondieron con una propuesta de transición que nunca se llevó a cabo.

Bolivia: el agronegocio va a la escuela

El 16 por ciento de las niñas y niños de Bolivia padece desnutrición crónica, de acuerdo al mapa del hambre del Programa Mundial de Alimentos. En ese país, el botín está en el ámbito escolar. Las aulas son el territorio que mejor aprovechan empresas de comestibles como las locales Sociedad de Alimentos Procesados Santiago y Pil Andina. Juegan fuerte en el comercio de leches de soja, todas generadas a partir de una importación permanente de oleaginosa transgénica de Argentina, Brasil y Paraguay.

Aunque su marketing toca las fibras del patriotismo boliviano, el control de Pil Andina viene de afuera: su dueña es la peruana Grupo Gloria, a su vez parte de la transnacional Nestlé.

“Esas empresas participaban del negocio del desayuno escolar entregando ultraprocesados como galletitas, golosinas e incluso refrescos. En los municipios vecinos a la Argentina hasta se incorporaban productos dulces marca Arcor. Los jugos contenían jarabe de maíz de alta fructuosa”, cuenta Rita Saavedra, nutricionista e integrante clave de la organización Bolivia Libre de Transgénicos.

La pandemia de Covid-19 acabó con las clases presenciales. Y las raciones pautadas para escuelas fueron reemplazadas por bolsones, que abrieron otro negocio. “En Bolivia el 100 por ciento de la soja que se cultiva es OGM. Con la pandemia, el Grupo Romero, propietario de Fino, aprovechó para colocar a través de los bolsones 5 litros anuales de su aceite en las familias más pobres. Romero es socio de Cargill y Bunge, que generan harina de soja en las mismas plantas donde se hace Fino”, dice Saavedra.

En cuanto a suplementos y complementos nutricionales predomina un único nombre: Sigma Corp. Es una empresa con base en Cochabamba que marca los tiempos del negocio farmacéutico doméstico. Entre 2008 y 2019, se consolidó como la única oferente y ganadora de las licitaciones llevadas a cabo por los gobiernos nacionales para proveer leche de fórmula para bebés, bautizadas con el nombre comercial de Nutribebé.

Además, de 2015 a 2017 obtuvo los permisos para producir suplementos para adultos mayores, publicitados bajo la marca Carmelo. Y también con anuencia del Ministerio de Salud boliviano es la gran proveedora de Chispitas, un polvo granulado a base de hierro y listo para disolver en agua o leche que se le entrega a madres embarazadas y menores de hasta 1 año de edad en situación de desnutrición.

Desde bebés a ancianos, a todo ese arco surte Sigma Corp. Una compañía controlada por la familia Wilstermann Sanzetenea a través de Marlen Patricia Wilstermann, aunque también se multiplican las voces que señalan a Iván Canelas Alurralde, ex gobernador de Cochabamba (2015-2019) como socio de peso en la directiva de la empresa. El nombre del ex gobernador no es el único que levanta sospechas: en torno a Sigma Corp se multiplican las acusaciones de conflicto de interés. En octubre de 2020, el periódico El País de Tarija y la plataforma Connectas revelaron que otra de las directivas de la compañía, Ana Lucía Vasconcellos Lemes, formó parte del comité multidisciplinario que entre 2006 y 2007 definió la formulación del Nutribebé.

Al margen de esta denuncia, Sigma Corp no ha dejado de producir las formulaciones de Nutribebé, Carmelo e incluso Chispitas, distribuidas por el Estado boliviano.

Ecuador: Coca Cola te da la leche

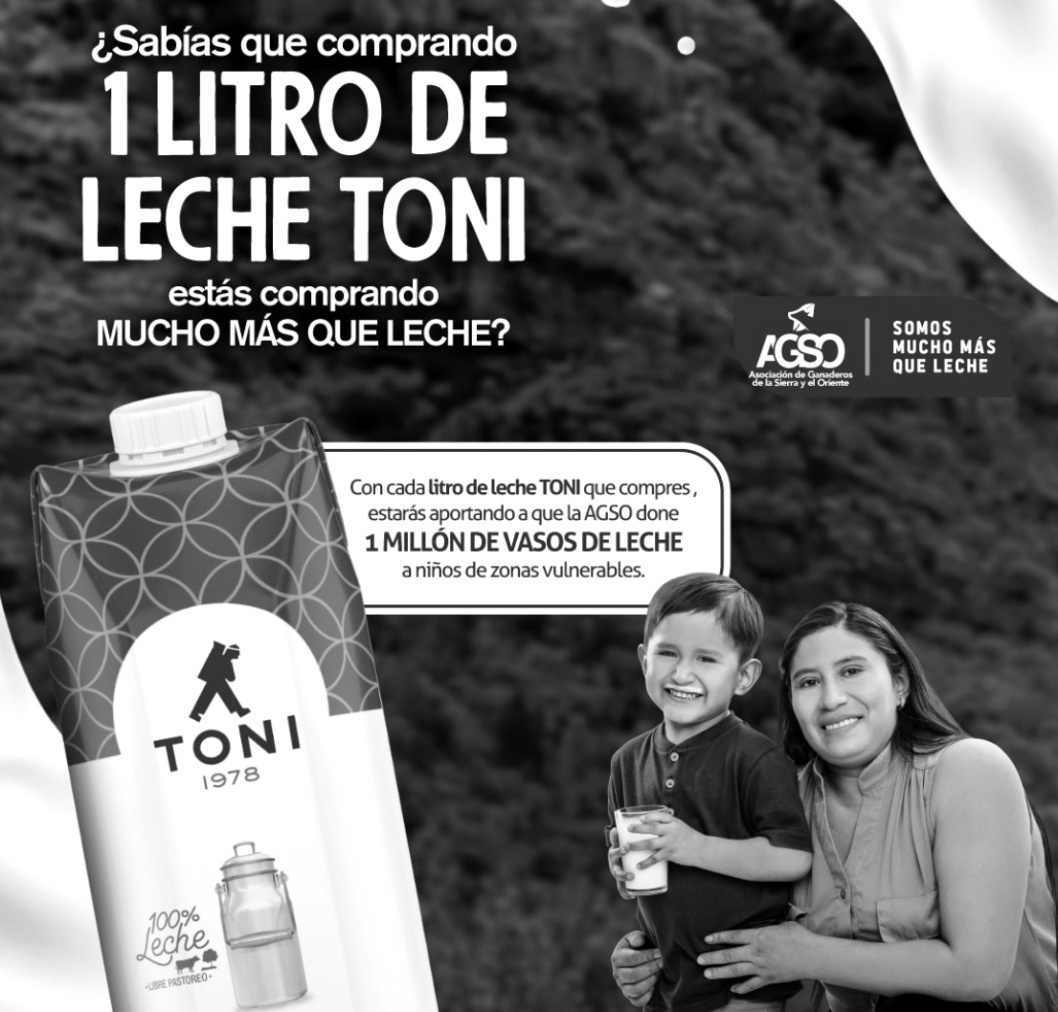

“Ecuador sin hambre” es una política del actual presidente Guillermo Lasso junto a uno de los actores locales de mayor peso en el agronegocio local: la Asociación de Ganaderos de la Sierra y Oriente . Un programa que promete distribuir un millón de vasos de leche –equivalente a 250.200 litros– entre 12.520 niños y niñas de más de dos años en diez de las regiones más pobres de ese país.

El socio del gobierno de Lasso no es cualquiera, alerta Stephen Sherwood, investigador de la Fundación EkoRural y académico ligado al movimiento por una alimentación sana ¡Qué rico es! Cuenta que AGSO está integrada por productores que abastecen a multinacionales como PepsiCo, Kellog’s, Mondelez, Grupo Bimbo, Unilever y Coca Cola, entre otras.Empresas que, agrupadas en la asociación ANFAB, han sido opositoras a políticas de etiquetado y al semáforo nutricional vigente desde 2014 (que de verde a rojo, advierte niveles de componentes como sal, azúcar y grasas).

“Siguen muy activos en su estrategia de querer cambiar el etiquetado”, dice Sherwood y comenta que ANFAB impone el precio a la producción que generan los ganaderos. Cualquier movimiento de esta última se encuentra determinado por las corporaciones que integran la entidad de los comestibles y las gaseosas.

Los hacendados de la leche, dice, también juegan su partido en el escenario político ecuatoriano: “Fueron activos en las campañas de desinformación del ejército y en contra del pueblo durante el levantamiento de octubre de 2019”.

En cuanto a la leche colocada como eje de campaña por el Estado y el empresariado ecuatorianos, la iniciativa comenzó con las donaciones de AGSO en junio del año pasado y un mes más tarde el programa oficial incorporó productos de Tonicorp, una firma láctea que es propiedad de The Coca-Cola Company y la mexicana Arca Continental, tercera mayor embotelladora de la gaseosa a nivel global. La foto de una supuesta donación de 20.000 unidades de productos lácteos se viralizó en las redes sociales incluso antes de que el gobierno de Lasso oficializara el vínculo con la compañía controlada por la dueña de la Coca Cola.

Con el correr de los meses, Tonicorp apeló a una maniobra que es común entre ese tipo de compañías, que se jactan de aportar soluciones a problemáticas sociales: trasladó a los consumidores la responsabilidad de generar recursos para atacar la desnutrición. Puso en marcha una campaña en la que afirmó que, por cada litro vendido de su marca de leche “Toni”, AGSO donaría hasta 1 millón de vasos de ese producto.

Publicidad de organizaciones y marcas. Presencia determinante en una política pública y mayor penetración comercial. Los pilares de este reposicionamiento del agronegocio y las multinacionales de comestibles y bebidas en Ecuador son contundentes.

Donaciones para las fotos, para abrir nuevos mercados, para “humanizar” actores. El llamado “lavado verde” al que se refiere Sherwood cuando se lo consulta por el cerebro económico detrás de las acciones de AGSO y Tonicorp: “Fundada por iniciativa de un ex presidente de Nestlé (Christian Wahli), ANFAB opera a través de distintas estrategias. Por ejemplo, busca proteger la reputación y las marcas de sus socios a través de un ‘lavado verde’ corporativo. También publicita que sus productos contribuyen a la salud, el medio ambiente y la sociedad mientras se bloquea el desarrollo e implementación de políticas de alimentación saludable”.

México: la cruzada de las marcas

En México las multinacionales de comestibles han intervenido en supuestas campañas contra la desnutrición usando productos ya consolidados a nivel comercial.

En diciembre de 2012, en su primer mensaje a la nación, el flamante presidente Enrique Peña Nieto anunció 12 acciones. Una fue la “Cruzada nacional contra el hambre”, un plan para reducir sensiblemente la pobreza extrema y la desnutrición que, según la Secretaría de Desarrollo Social, en ese momento padecían al menos 7 millones de mexicanas y mexicanos.

El programa se lanzó un mes después en Las Margaritas, uno de los municipios más pobres de Chiapas, el estado con los mayores niveles de marginación, según organismos públicos.

Desde allá se dijo que, bajo la bandera de la cruzada, México terminaba por alinearse con los objetivos de la ONU y su plan Hambre Cero. Tres meses después la retórica en tono de epopeya yacía rendida a los pies de los gigantes comerciales de siempre: el 8 de abril de 2013 Nestlé informó su ingreso al programa oficial. Ese día se conoció también la adhesión de PepsiCo a través de Quaker. Lo anunció la Secretaría de Bienestar mexicana diciendo que la firma aportaría “un producto innovador, orientado a combatir la desnutrición, investigado y desarrollado por científicos mexicanos”.

“Fueron unas galletas con cereales hechas por Quaker el producto que decían innovador. No eran nada especiales. Son similares a las que se pueden comprar en cualquier supermercado aquí, en México, y tampoco es que se dieron por mucho tiempo”, dice Alejandro Calvillo, director de El Poder del Consumidor, una organización que por años ha sido la piedra en el zapato para la industria de ultraprocesados.

Aunque pasaron casi 9 años del inicio del programa, Calvillo recuerda que “la intervención más escandalosa fue, sin dudas, la de Nestlé. Su programa ‘Mi dulce negocio’ proponía que las mujeres de las zonas con mayor desnutrición accedieran a productos azucarados para la elaboración de postres que luego esas mismas personas podían vender. Incitaban a montar un negocio a partir de este ingrediente de la marca”, comenta.

Más y más azúcar en un país con algo más del 75 por ciento de los adultos afectados por el sobrepeso y la obesidad; donde casi el 58 por ciento de la infancia exhibe la misma condición. Ni hablar de la diabetes: tercera causa de muerte en México, enfermedad que padecen 13 millones de personas.

Guillermo Bermúdez, periodista y coautor junto a Martha Elena García del libro “Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia” (El Poder del Consumidor, 2021 ), explica que se promovía el uso de “La Lechera”, la etiqueta de leche condensada azucarada más popular de Nestlé en México, entre las mujeres de comunidades pobres: “Nestlé aprovechó el programa contra el hambre para imponer aún más su producto”.

Una política que se prolongó hasta noviembre de 2018, mes en que Peña Nieto entregó el mando a Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, quien dio de baja el plan. En febrero de 2020, un informe de la Auditoría Superior de la Federación reveló que en sus seis años de funcionamiento el programa demandó desembolsos públicos por 8.000 millones de pesos mexicanos -393 millones de dólares- pero sólo logró sacar de su estado de desnutrición a 9.700 personas. Esto es, el 0,1 por ciento de la meta fijada.

Por supuesto que el fin de “Mi dulce negocio” no desalentó a Nestlé, que rápidamente actualizó su manual de pautas para el aprovechamiento comercial de crisis y problemáticas sociales. Volvió al ruedo con una propuesta diseñada para sacarle jugo a la pandemia por Covid-19. En pleno desastre sanitario, la transnacional promovió la donación de sustitutos de leche materna aunque la ley vigente en México lo prohíbe: Nestlé, en alianza con FEMSA –mayor embotelladora de Coca Cola a nivel mundial–, a través de sus farmacias YZA, solicitó al público aportaciones económicas, a fin de que ambas empresas donaran fórmulas de leche materna a bebés y niños de comunidades indígenas de Veracruz y el sureste de México, precisan los autores en su libro.

Y lograron meterse a los hogares. “Lo que hicieron con los sucedáneos fue abrirse mercado. Se les regaló fórmula láctea a muchas familias y se les hizo creer que era la mejor opción de alimentación posible para los bebés. ¿Qué ocurrió cuando dejaron de regalar? Muchos padres se esforzaron por seguir comprando el producto. De esa forma, Nestlé siguió avanzando con su campaña para reducir la lactancia materna”, explica el activista Alejandro Calvillo. Pero tuvieron un alto: los frenaron reclamos de El Poder del Consumidor y otras organizaciones.

“Si bien es diferente a lo ocurrido en Argentina con el producto que se les dio a los niños indígenas a través del agronegocio, lo hecho por Nestlé y PepsiCo es cercano desde el punto de vista de que son acciones de apertura de nuevos negocios. Aunque el gobierno actual de México se muestra distante de estas grandes corporaciones, nadie puede asegurar que esas mismas compañías no estén probando nuevos productos en la actualidad”, concluye.

Junto a los gobiernos, que a veces ceden por incapacidad estructural o interés económico, el agronegocio y la industria de los comestibles ven en el mapa regional del hambre un mercado sin techo aparente. Por demás de redituable, por cierto. Colocan mezclas baratas y experimentos de ocasión. Se escudan en el presunto combate a la desnutrición. Pero son socios: agro, industria y Estados, dueños de un negocio que todo indica seguirá engordando.

*Por Patricio Eleisegui para Bocado / Imagen de portada: Bocado.