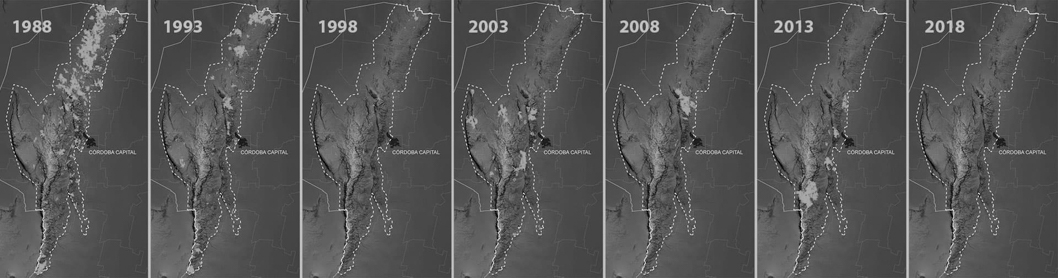

El Instituto Gulich cartografió los incendios que afectaron las sierras de Córdoba entre 1987 y 2018

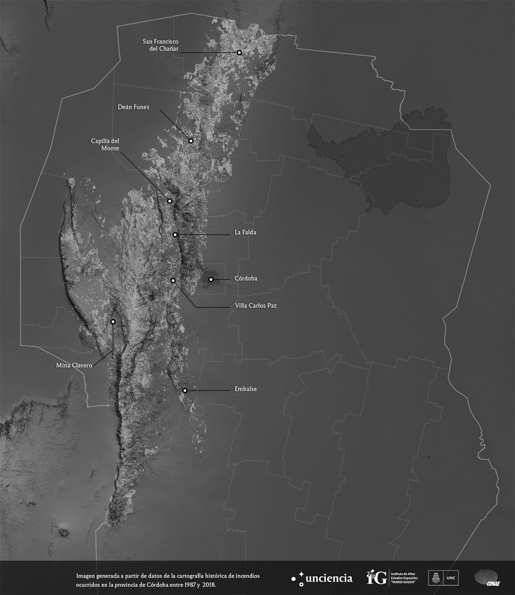

En tres décadas, se quemó prácticamente el 58% de la geografía serrana en la provincia de Córdoba. El dato surge del banco de datos al que tuvo acceso UNCiencia y que registra, año por año, las áreas dañadas por el fuego. Durante el período analizado, se documentaron más de nueve mil focos, que terminaron comprometiendo 1,6 millones de hectáreas. El mapeo completo con las “cicatrices” que dejaron las llamas estará disponible en los próximos meses, cuando finalice su revisión y ajuste. Una vez puesto en línea, será de acceso libre para la comunidad científica y el público general.

El fuego afectó el 57,9% de las sierras de Córdoba entre 1987 y 2018. En esos 31 años, 9.210 focos asolaron 1.609.672 hectáreas, el equivalente a casi 28 ciudades de Córdoba, la capital provincial.

Las cifras provienen del banco de datos sobre incendios creado por un grupo de investigación del Instituto Gulich, dependiente de la UNC y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), al que tuvo acceso UNCiencia.

Se trata de una cartografía histórica de las áreas quemadas. Su propósito es proveer información científica sobre los patrones espaciales y temporales que sigue la ocurrencia de estos disturbios en las sierras de Córdoba.

Conocer las zonas más propensas a sufrir este tipo de eventos es un insumo crucial. No solo posibilita gestionar el riesgo de incendios y delinear planes preventivos, sino prever medidas de rehabilitación para los espacios degradados.

La base consta de 31 archivos vectoriales georreferenciados, uno por cada año. En ellos, las superficies alteradas por las llamas están delimitadas mediante polígonos, cuyos vértices corresponden a pares de coordenadas (latitud/longitud).

Cada registro fue producido a partir de imágenes capturadas por satélites del programa Landsat, del Servicio Geológico de Estados Unidos, a las que se accedió a través de la plataforma Google Earth Engine.

Especialistas del Instituto Gulich efectuaron un primer análisis sobre ellas y, luego, las sometieron a un procesamiento semiautomático en la nube para generar las “cicatrices” (polígonos) provocadas por las llamas.

Actualmente, esa treintena de documentos atraviesa un proceso de revisión exhaustiva para incrementar su precisión, corregir falsos positivos y agregar incendios omitidos.

Cuando finalice esa etapa, todo el material estará disponible en el portal de esa institución. Será de acceso libre, tanto para la comunidad científica como para el público general.

Tres décadas de fuego bajo la lupa

La idea de crear una base de datos de incendios surgió originalmente como propuesta de un grupo de profesionales como proyecto integrador para la Maestría de Aplicaciones en Información Espacial que imparte el Instituto Gulich.

Posteriormente, la iniciativa continuó su desarrollo hasta alcanzar su envergadura actual. El proyecto se inscribe dentro de una línea de investigación sobre la temática que integrantes de ese centro científico vienen impulsando hace años.

Los gráficos a continuación presentan un resumen de la información que aporta esta base histórica.

Vale tener en cuenta que el trabajo solo consideró los incendios iguales o mayores a cinco hectáreas. Áreas menores suelen corresponder a falsos positivos y resultan escasamente significativas para la cuantificación final del espacio quemado.

Como se observa, 1988 fue el peor año del período analizado, con 961 focos que se extendieron más de 350 mil hectáreas. Si bien 2015 registró el menor número de incidentes (45), el ciclo con menor superficie degradada fue 2014 (2.135 hectáreas).

Del relevamiento surge que el 2,2% de los incendios fue responsable del 71% del área total quemada entre 1987 y 2018. Se trata de disturbios de gran escala, que superaron cada uno las mil hectáreas. En el extremo opuesto, más del 86,3% de los siniestros –todos menores a 100 hectáreas– afectaron un 11% de la superficie total afectada por el fuego.

La frecuencia con la que ocurren es otra de las lecturas que habilita el material producido.

En el período estudiado, un 21% de las sierras (585.861 ha) se quemó una vez; un 9,5% (264.126 ha) en dos oportunidades; y un 3,2% (89.966 ha) tres veces. Además, 44.996 hectáreas quedaron bajo las llamas en cuatro o más oportunidades durante el lapso analizado.

La progresión temporal que aborda el video siguiente, en tanto, ayuda a dimensionar la extensión total de la geografía provincial dañada.

Una labor forense con sensores remotos

El inventario de consecuencias adversas asociadas a la ocurrencia de estos eventos podría alimentar una lista interminable.

Un documento elaborado por el equipo responsable de la cartografía histórica señala que el fuego contribuye “a la disminución de la diversidad y distribución de los bosques, favorece la erosión del suelo, reduce la infiltración y aumenta el arrastre de materiales”.

Los últimos puntos resultan cruciales, ya que ambos “modifican la calidad del agua, así como el servicio de regulación hídrica que prestan los ecosistemas”, según explican.

Con todo, tener una radiografía precisa de cuándo y dónde se desata un incendio, o qué extensión perjudica hasta ser extinto, resulta una tarea prácticamente imposible desde el terreno.

Allí es donde el sensado remoto satelital puede aportar información de vital importancia. En esencia, porque permite el monitoreo sistemático de la superficie terrestre desde el cielo, así como el análisis del estado de la vegetación.

La base de datos histórica creada en el Instituto Gulich, por caso, utiliza información registrada por distintos satélites del programa Landsat (ver Sobre la misión Landsat).

En Argentina, esas imágenes y las de más de 16 satélites se reciben en la Estación Terrena Córdoba del Centro Espacial “Teófilo Tabanera” (CONAE), en la localidad cordobesa Falda del Cañete. Tras su procesamiento, todo ese material queda a disposición en un catálogo al que se accede desde el portal de la CONAE.

Una comparación píxel por píxel en la nube

Para el desarrollo de la cartografía histórica, el equipo de investigación utilizó imágenes satelitales del 1 de junio al 31 de diciembre de cada año, período considerado como la estación de incendios en Córdoba.

En un primer paso, especialistas del grupo analizaron cada imagen y fueron colocando marcadores (muestras de píxeles), tanto en sectores que correspondían de manera inequívoca a eventos relacionados con el fuego como en sitios sin evidencia de haber sido afectados por las llamas.

Con esos marcadores, las imágenes fueron procesadas en la plataforma Google Earth Engine. El uso de este servicio en la nube responde al extenso volumen de información que debió ser procesada computacionalmente.

Allí, el equipo ejecutó un script –conjunto de instrucciones que se siguen en orden– denominado BAMT (Burned Area Mapping Tool), previamente adaptado a las condiciones de Córdoba.

¿Cómo funciona? Básicamente, el algoritmo clasifica los píxeles de la imagen tomando como referencia los marcadores. El resultado es una nueva imagen, donde los valores de cada píxel reflejan la probabilidad (de cero a cien por ciento) de que ese sector haya sufrido un incendio.

La cartografía final de área afectada se obtiene a partir de los “parches” o conjuntos de píxeles cuya probabilidad de estar quemados es mayor al 50%, y que además incluyen al menos un píxel semilla.

Estas “semillas quemadas” son píxeles con una probabilidad de haber sido alcanzados por el fuego mayor a la media de los píxeles quemados marcados al inicio del proceso como muestras de sitios incendiados.

Esos materiales luego son descargados de la nube como archivos en formato vectorial georreferenciados para continuar su tratamiento en los equipos del Instituto Gulich.

El paso final es la validación de esos registros generados automáticamente. Esto requiere una serie de pasos de corroboración humana, con el objetivo de establecer el margen de error.

Tutores | Juan P. Argañaraz (Gulich-CONICET), Nicolás Mari (INTA-Gulich) y Marcelo Scavuzzo (director del Gulich).

Maestría de Aplicaciones en Información Espacial – Autores del proyecto inicial | Santiago Bustos Revol, Sofía Viotto, Juan Pablo Clemente, José Benitez, María Victoria Marinelli.

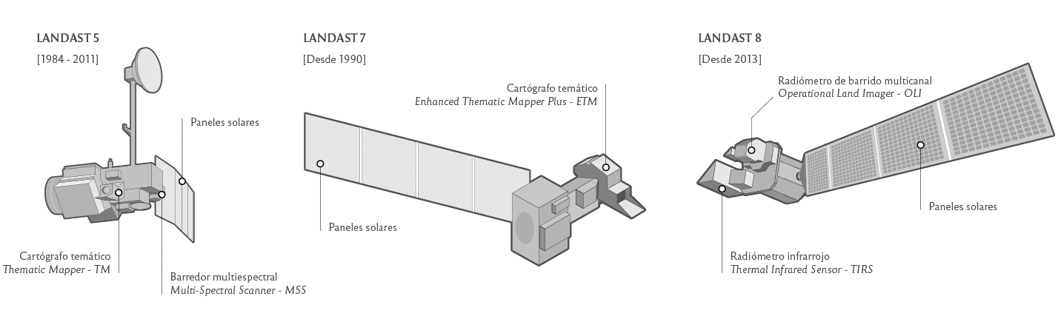

Sobre la misión Landsat

Landsat es un sistema dedicado a la observación terrestre con fines científicos. Es un proyecto conjunto de la Nasa y el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS). Toda la información y las imágenes generadas en el marco de esta iniciativa son de acceso libre y uso gratuito.

El primer satélite de la misión fue lanzado en 1972. Desde entonces, se pusieron en órbita otros siete, de los cuales solo dos (Landsat 7 y Landsat 8) permanecen en funcionamiento, ya que el resto cumplió su vida útil.

—Detectar cambios en la cobertura vegetal.

—Obtener datos sobre modificaciones en el uso del suelo (cultivos, urbanizaciones).

—Reconocer áreas afectadas por desastres naturales, como incendios e inundaciones.

—Registrar cambios en la temperatura de la superficie terrestre

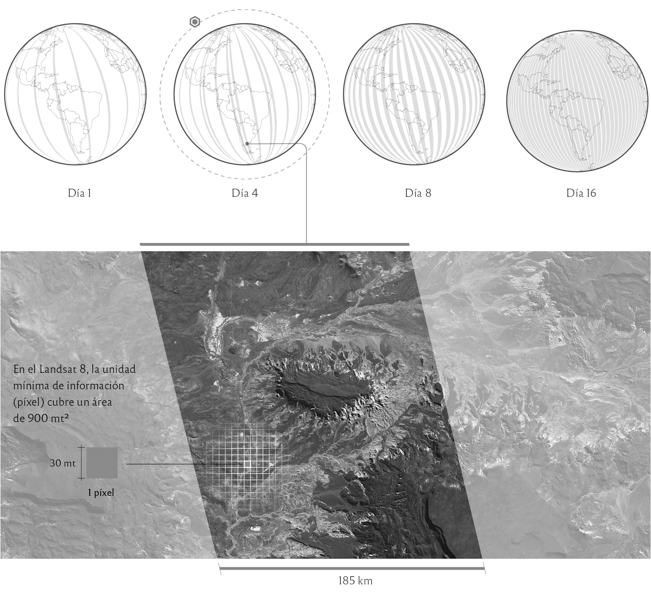

Los satélites Landsat orbitan a 705 km de altitud y completan una vuelta al planeta cada 98,9 minutos. Demoran 16 días en mapear toda la superficie terrestre. Al final del décimo sexto día, cada uno habrá completado 233 órbitas.

A su paso, los instrumentos de los satélites Landsat van capturando imágenes de una franja de 185 kilómetros de ancho. Solo registran la cara del planeta iluminada por el sol.

En el desarrollo del banco de datos sobre los incendios, el equipo científico del Instituto Gulich utilizó imágenes generadas por los Landsat 5, 7 y 8.

El primero aportó la información histórica, ya que estuvo operativo entre 1984 y 2011. Para los años posteriores, el grupo recurrió a los datos relevados por los dos últimos.

Una mirada satelital para captar lo imperceptible

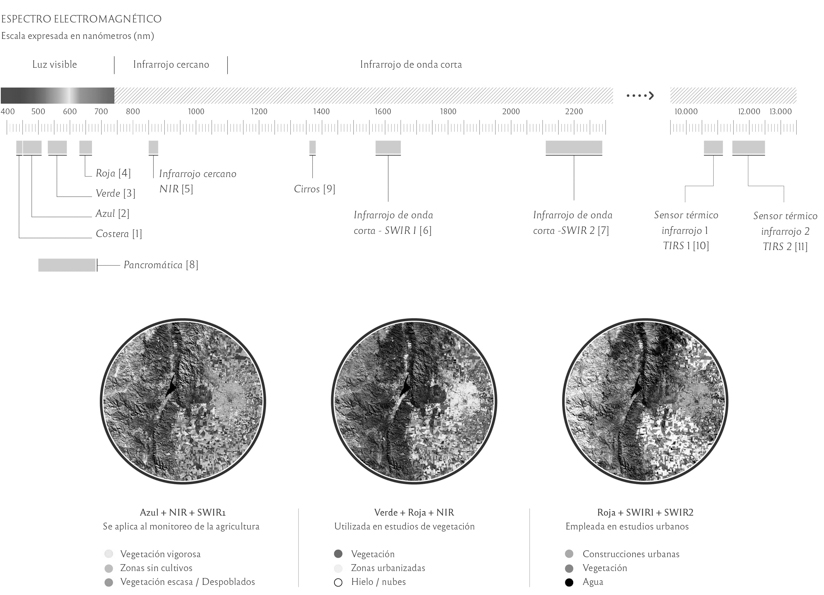

La potencialidad del proyecto Landsat radica en la variedad de instrumentos que cada uno de sus satélites transporta, ya que permiten captar distintos segmentos del espectro electromagnético, comúnmente conocidos como “bandas”.

Algunas de esas bandas se encuentran dentro de la luz visible para las personas, pero otras abarcan longitudes de onda que escapan a la visión humana.

¿Para qué sirve captar distintas bandas? Cada elemento en la superficie terrestre –sea orgánico, como la vegetación, o inorgánico, como las edificaciones– reacciona de distinta manera ante la luz que recibe del sol: refleja ciertas longitudes de onda, absorbe algunas y deja pasar otras.

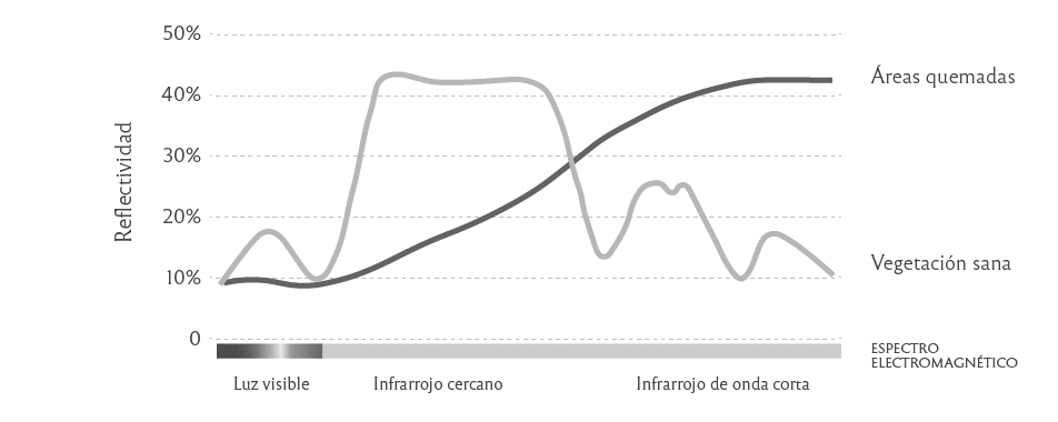

Ese comportamiento único –que se cuantifica como reflectividad– es lo que registran los instrumentos satelitales. Y es lo que utilizan las científicas y científicos para generar “firmas espectrales”, una representación gráfica de cómo interactúa la luz con los objetos, tal como la que sigue a continuación.

En el esquema, la vegetación sana refleja más energía en el sector del espectro electromagnético correspondiente al infrarrojo cercano, pero mucho menos en el infrarrojo de onda corta. A la inversa sucede con el follaje quemado.

Pues bien, entrecruzar los datos que registran las distintas bandas permite “visualizar” información que escapa a una fotografía común. Cuántas y qué bandas deben ser combinadas depende de la pregunta que quiera responderse o el tema que se investiga.

Landsat 8 capta once bandas: Costera, Azul, Verde, Roja, Pancromática, Infrarrojo cercano [NIR], Infrarrojo de onda corta [SWIR I], Infrarrojo de onda corta [SWIR 2], Cirros, Sensor término infrarrojo I [TIRS 1] y Sensor térmico infrarrojo 2 [TIRS 2].

A continuación, se incluyen tres maneras alternativas de interrelacionar algunas de ellas para extraer información de interés.

La imagen que sigue corresponde al 12 de octubre de 2020. Es el resultado de combinar las bandas infrarrojo de onda corta [SWIR2], infrarrojo cercano [NIR] y Azul del Landsat 8.

En ella, se puede apreciar con claridad en tonos rojizos los sectores afectados por los incendios en la zona serrana de la provincia de Córdoba.

Este registro de información en distintas porciones del espectro electromagnético es la base para el método de mapeo de zonas quemadas utilizado por el equipo de investigación del Instituto Gulich.

*Por Redacción UNCiencia / Imagen de portada: Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de Córdoba.