Nuestro negocio

Ya lo dijo un insigne fantasma: el único negocio al que vale la pena dedicarse es el negocio de la humanidad.

Por Marcelo Figueras para El Cohete a la Luna

Una de las razones por las cuales crecí con bajo componente de racismo en sangre es —no tengo dudas— el hecho de que me mandaron a una escuela pública. Barrio de Flores, Capital Federal: la Leandro N. Alem, número 19, distrito escolar 12. Por supuesto, esto ocurrió hace muchos años: fines de los 60, a primera mitad de los 70, cuando el país era otro. (Podría listar muchas razones para explicar la diferencia, pero con una alcanza: yo hice primer grado en el año 1967 de la Argentina A. D., es decir Antes de la Dictadura. El país D. D., Después de la Dictadura, es un remedo empobrecido y traumatizado de su antecesor, lleno de sobrevivientes de un campo de concentración que llegó a tener casi tres millones de kilómetros cuadrados).

En el marco de la Argentina A. D., mis compañeros y yo conformábamos una postal de la sociedad de entonces. Estaba el Negro Mansilla, que atento a mis fascinaciones y con la intención de deslumbrarme, me vendió que tenía un muñeco de Robin Hood que se movía y tiraba flechitas, razón por la cual un día me subí al colectivo 1 y lo acompañé hasta Finisterre — o sea, hasta Ciudadela. Estaba el Negro Talavera, que era el hijo del portero del instituto donde yo aprendía inglés. Estaba el Chino Chinen, que probablemente no fuese de origen chino. Estaba el gallego Valderrey, que tampoco sé si sería gallego, pero al menos era español. Estaba Mazzocone, que no era italiano de nacimiento, pero con ese apellido no podía disimular mucho. Un tano raro, Mazzocone: rubio casi pelirrojo, lleno de pecas pero rotundo, un torito; lo contrario de Ale Guidi, otro de obvia ascendencia italiana, que era pálido y delgadito y tenía un papá que arreglaba radios y televisores. (El padre de Ale fue el cameraman de un corto de aventuras que filmamos, en el que interpretábamos a héroes de la época: James Bond, los de la serie Dos tipos audaces, el Dennis Martin de la historieta de Robin Wood. Me pregunto si existirá todavía ese material en Super 8).

Del linaje peninsular, recuerdo asimismo a Bertuccio, cuyo padre era un italiano elegante, imagino que del norte. Bertuccio era un freak del teatro desde crío, por culpa suya leí cosas como Becket, o el honor de Dios, de Jean Anouilh, cuando teníamos, qué sé yo… ¿once años? Después estaba Daniel Broitman, que me arrebataba siempre —sin malas artes, era una persona deliciosa— el puesto del mejor alumno; y otro Daniel, que llevaba con dignidad el baldón del apellido Berreta (se lo deben haber anotado mal a sus antepasados, cuando llegaron a este ispa) y también formaba parte del contingente de los que nos lucíamos académicamente. En este arcoiris, yo me integraba como un morochón más, aunque de clase media con pretensiones culturales (mis viejos eran dentistas, no podíamos tener muchas pretensiones más).

Alguna de esta gente figura en la novela Kamchatka, porque me resultó natural prestarle parte de mi infancia al protagonista. Venían a cuento en el mismo sentido que subrayo ahora: el hecho de que convivíamos en el aula pichones de las condiciones sociales, étnicas y culturales más diversas, en perfecta armonía. Recuerdo amistades deliciosas con algunos de estos que poco y nada tenían que ver con mi circunstancia. Quiero decir: las diferencias entre nosotros no eran barreras, sino matices de color, que le agregaban gracia al asunto. Se percibían —como yo percibía que la familia de Mansilla era humilde o que Talavera no estaba a demasiadas generaciones de la negritud absoluta; de tan morochos, algunos de mis amigos tenían bigotes ya en séptimo—, pero no se trataba de diferencias que molestaban ni interferían. Era una de las cualidades de la escuela pública de entonces: funcionaba como fábrica de integración social, responsable de muchas de las ventajas comparativas que supimos tener en el contexto de América Latina, donde el sistema de castas fue siempre más rígido.

Pero en los 70, la cosa se puso espesa. Mis viejos se asustaron y, cuando llegó la hora de elegir un secundario,creyeron que una escuela privada, y encima religiosa, podía ser más «segura» que una pública (qué palabra menos humana, esa; qué base más inestable sobre la que construir nada. No hay nada seguro en lo que respecta a nuestra especie). Y ahí mi horizonte se comprimió, como el del país todo, hasta volverse asfixiante. Por supuesto que encontré gente bella, a algunos de ellos todavía los considero amigos. Pero ya no había colores en la paleta a mi alcance, sólo variaciones sobre la tonalidad pastel. De repente éramos todos pálidos o portadores sanos de morochez light, todos de clase media con aspiraciones de algún tipo, y —por supuesto— todos blanqueados por fuera con la cal que proporcionaba la profesión de fe cristiana. Era como tener una licencia para circular impunemente, un vale todo como el económico que Macri decretó para familia y amigos: la bendición a una realidad que ningún mérito ha hecho para ser bendita. (Otra ensalada lingüística propia de esta gente: tiende a usar la palabra mérito cuando deberían decir privilegio).

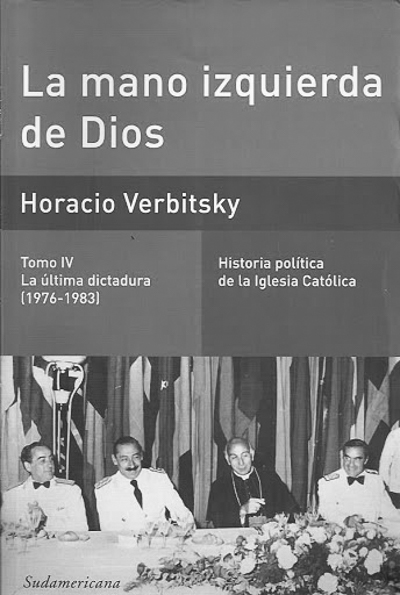

La escasa amplitud social que esa escuela permitía era propia de la época, aceptando excepcionalmente a críos con vinculación a policías o milicos —la casta que había ascendido—, a quienes de todos modos se les hacía notar que se los consideraba advenedizos. En estos días, leo La mano izquierda de Dios, el libro de Horacio Verbitsky sobre la iglesia argentina de aquellos años, y es como revisitar mi adolescencia desde otra perspectiva. Uno de mis compañeros, parte del mismo grupo de amistades, pero aún así opuesto a mí en todo (Alfa y Omega, némesis el uno del otro), era el orgulloso sobrino de un personaje que aparece insistentemente en el libro: Carlos Floria, apologista de la dictadura desde el liberalismo, pluma de la revista católica Criterio. Como dice Horacio: «Con liberales así, ¿quién necesita integristas?».

Mi escuela pública me abrió el corazón y la cabeza de modo tan crucial, tan definitorio, que ya no pudieron bloqueármelos ni la dictadura ni mi secundaria privada. Pero esa escuela ya no existe. Ojo, no estoy sugiriendo que la cerraron o la demolieron. Lo que quiero decir es que una experiencia educativa como la mía —y la de tantos otros que conocimos la Argentina A. D.— se volvió casi irrepetible. Los tsunamis perpetrados por la dictadura, la hiper durante Alfonsín, el menemato, la Alianza y Macri pauperizaron la Argentina de un modo que el niño que fui en los 60 encontraría irreconocible. (Ya no reconozco ni el viejo barrio, que como también dije en otra parte, se parece a alguien que se pasó de rosca con las cirugías plásticas a manos de un profesional inescrupuloso). De la clase media para abajo, retrocedimos veinte pasos; ya no existe en las escuelas públicas la diversidad que experimenté, todo el mundo fue aplastado, empobrecido, uniformado por la violencia económica. Con la honrosa excepción de un período que no hace falta que mencione, la movilidad social de la que se habló siempre como una de las características del país se tornó inmovilidad o retroceso, y la realidad erigió entre las castas muros de altura infranqueable.

Así como los feminismos pusieron el tema aborto en la agenda nacional y ayudaron a que se lo discutiese abiertamente, nos debemos un debate sobre el racismo inherente a la sociedad argentina. En todos nosotros, aun en aquellos que nos consideramos abiertos, hay un prejuicioso en deconstrucción. Pero lo indiscutible es que el racismo es un componente esencial de la identidad de ciertos sectores sociales, especialmente en la clase dirigente. Se habla de méritos en abstracto, obviando el dato de que, para ellos, el mérito inicial es el color de la piel y la ascendencia familiar. Por eso resulta tan difícil separar su proyecto político de su cosmovisión social: su utopía es una aristocracia blanca reinando sobre una masa de morochos sumisos.

La Argentina también es un país racista. Es hora de que nos vayamos enterando.

Bienestar para todos (los socios)

Mis hijos más chicos van a una escuela pública, que se cagó en la pandemia y siguió educándolos todo el año. Y mi compañera es docente en la ciudad de Buenos Aires, así que la veo y oigo a diario trabajando a la enésima potencia, con su alumnado y con nuestros hijos, a quienes —se imaginarán— hay que empujar hacia el aula virtual tanto como los empujábamos hasta la puerta de la escuela física. Le mete de mañana y de tarde mientras la miro y pienso que, si yo no estuviese y contribuyese con el fondo familiar, no sé cómo haría para llegar a fin de mes, qué clase de vida galguearían entre los tres gracias a los sueldos ofensivos que la Ciudad paga mientras pinta piletas en el suelo y mima a su Policía intemperante.

Dicho esto, la escuela de los chicos está muy bien, porque le tocaron en suerte unos docentes y una comunidad educativa que resistieron la ofensiva liberal a brazo partido. Pero aun así, no es como mi vieja escuela. Tal vez porque está ubicada en un barrio demasiado próximo a Palermo, la mayoría de las familias son gente como uno: profesionales, clase media con apetitos culturales —mucho artista, mucho periodista—. (Mucho hippie, diría la señora Soledad). La diversidad es menor, por no decir mínima. Mis hijos comparten la onda de la mayoría de sus compañeres y los pibes y pibas como mis Mansilla, Talavera y Mazzocone son pocos, islitas de un sector social al que vienen bombardeando hace trece años para expulsar del coto de esta ciudad.

Decí que el mayor es la sensibilidad a flor de piel y que al menor no le queda otra, porque es todavía más negro que yo —tanto como su hermano es blanco leche, son una foto y su negativo— y dado que lleva meses viviendo en calzones y el pelo le llega a los hombros, devino la imagen de un niño salvaje. (Es Mogwli, el muy turro). Pero de no ser por esos rasgos naturales, me costaría hacerles entender que el resto del país no es así, que la Argentina no se parece a su ciudad ni a su barrio, que la mitad de los pibes de su edad no pudieron darse el lujo —qué locura, qué cosa imperdonable— de tener una infancia.

El ataque a la escuela pública, y en particular aquel que viene de parte de los que deben conducirla desde la cima del Estado, no es sólo una muestra de desprecio de clase. Por supuesto que no les cuesta nada exhibir tilinguería, la insoportable levedad de sus almas, su academicismo de cartón. (Ningune de elles soportaría una conversación cara a cara con Diego o con Milagro Sala, que los darían vuelta en menos de diez minutos. Saldrían corriendo con el rabo entre las patas… y Diego y Milagro chumbando detrás, qué duda cabe). Pero no deberíamos confundirnos. No es un ataque caprichoso propio de nuevos ricos, que es lo que son. Es una política de destrucción que apunta a la educación pública porque sabe que, si logra desintegrarla, partirle el lomo, se acabó todo. Caería la barrera final, la institución que mejor le ha hecho frente —mejor que la política y hasta que el grueso del sindicalismo— al embate del neofeudalismo que quiere castillos y abundancia para él, y miseria y resignación para el resto del mundo.

En los peores momentos de estas décadas, la escuela pública siguió impartiendo conocimientos y al mismo tiempo se convirtió en balsa en medio del naufragio, en refugio, en comedor, en salita de primeros auxilios, en familia alternativa, en lugar de contención en el sentido más amplio: lo único permanente en un mundo de zozobras y pérdidas constantes, la institución que siempre estaba ahí y nunca cerraba sus puertas. Alguien debería contar este derrotero en algún momento, desde la consciencia de que la tarea que han hecho sucesivas camadas de maestras y maestros no está por debajo de lo épico. Los quiero ver a ustedes tratando de inspirar y de iluminar y de despertar curiosidad en la carrada de pibes rotos que se arrastran a diario hasta el aula. Ha sido y sigue siendo homérico, lo de esta gente. De las frases de Maradona que circulan en estos días, se me quedó pegada esa en la que minimizó la presión que sentía por el simple hecho de ser quien era. Presión, dijo Diego, es la que tiene el tipo que se levanta a las 5 de la matina para llevar cien pesos a casa. Una idea que invita a ser desarrollada, completada. Presión es también la que siente el hijo de ese tipo que está todo el día afuera por cien pesos. Presión es la que siente la maestra de ese crío, que debe enseñarle algo positivo mientras evita que se violente o se derrumbe, a cambio de un sueldo por el cual no llega ni a mitad del mes.

No hay que olvidar que hasta hace muy poco el ataque contra la educación pública tenía lugar en casi todo el país y en simultáneo. Ahora, por obra de la voluntad popular, quedó restringido a las ciudades más conservadoras, con Buenos Aires como el sucedáneo del fuerte El Álamo, donde se atrincheran las últimas patrullas neofeudales. Pero eso no comunica algo irreversible. Sería irresponsable olvidar que, si bien los mexicanos vencieron a los secesionistas de Texas en esa batalla legendaria, poco más tarde fueron masacrados por un ataque artero que les echaron encima mientras dormían. Si nos descuidamos, volverán a la carga cacareando su modelo de siempre, ese que dice seamos como la gente divina de las naciones más exquisitas del orbe a la vez que oculta la letra chica del folleto, donde se aclara que sólo hay stock del producto para una ínfima parte de sus votantes y que será entregado por estricto orden de «mérito». (Otra vez: léase privilegio). Me hacen acordar a una de las jodas que incluía esa obra de Les Luthiers llamada La tanda, donde promocionaban un programa llamado Cultura para todos, y terminaban diciendo: «En su horario habitual de las tres de la mañana». Estos venden Bienestar para todos, pero cuando dicen todos se refieren apenas a ellos mismos.

Bombardean la escuela pública porque es una fábrica de tejido social, esa trama a la que tiran hachazos por principio, buscando reducirla a jirones, hacerla fleco. Para vencer, nos necesitan confundidos y disgregados, y por eso patean los nidos donde nos hacemos fuertes. Cuando pateás un hormiguero, esos bichos tan disciplinados y organizados corren como locos en cualquier dirección, ya no hay orden ni simetría en su huida desesperada. La escuela pública es uno de nuestros nidos. Porque allí aprendemos el Himno y la geografía y la Historia y los números, pero, ante todo, aprendemos solidaridad, a armar y jugar en equipo, a bancarnos unos a otros, a no tolerar que nadie se quede atrás. Y es por eso que se ataca a los maestros y maestras que supimos conseguir: porque no se limitan a enseñar contenido curricular, sino que predican con el ejemplo las bondades de la sensibilidad ante los otros.

Ellos no crean máquinas al servicio de unos pocos. Crean sociedad, y no cualquier sociedad, sino sociedad solidaria y pensante —lo cual equivale a decir: sociedad con capacidad de rebelarse cada vez que se vuelve necesario decir basta—.

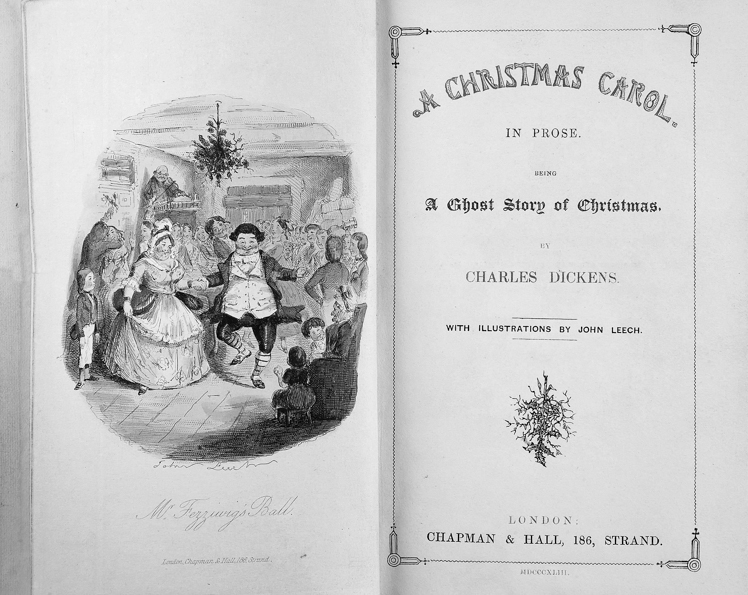

Marley and me

Cada año a esta altura, la gravedad me devuelve a la órbita de uno de mis relatos favoritos: Un cuento de Navidad de Charles Dickens. La excusa es estacional, obvio, pero antes que la Navidad pesa el fin de año durante el cual uno revisa lo que pasó, su desempeño y los deseos para el período que está por arrancar. Y el cuento de Dickens es la historia del avaro Scrooge y de los tres Fantasmas que lo visitan para invitarlo a cambiar, pero más allá de la anécdota es ante todo —como lo definió la poeta Maya Phillips en el New York Times— «un estudio sobre lo que significa ser una persona decente en una comunidad». Releer ese texto ayuda a hacer eso, cada diciembre: a preguntarme cómo vino la mano, para el individuo que soy y la comunidad a la que pertenezco, en materia de decencia. En ese sentido, el cuento de Dickens es un termómetro infalible. «Una historia —dice Phillips— sobre una sociedad que valora las ganancias por encima de la humanidad, que fracasa a la hora de reclamar responsabilidad a los privilegiados y se niega a ayudar a los vulnerables».

Los dirigentes de Juntos x el Cambio tienen mucho de personaje dickensiano, porque sostienen el ideario de Scrooge con el mismo descaro que el viejo. En el cuento, Scrooge es lo que hoy llamaríamos un meritócrata: un tipo que considera que hizo fortuna por su propio y exclusivo esfuerzo, y exhibe olímpico desdén respecto del resto del mundo —lo que va de su empleado Bob Cratchit a su sobrino Fred, único familiar. Para ocuparse de los pobres y desafortunados, dice Scrooge, están las fábricas y las cárceles. Una visión que coincide con las políticas que aplica Rodríguez Larreta en esta ciudad: en plena pandemia y después de un año cruel en materia económica, reducir las partidas presupuestarias del 2021 en materia de salud, vivienda y educación equivale a expresar con números que se jodan los pobres.

El virus subrayó y resaltó con colores flúo lo que resulta de las políticas gubernamentales. En el cuento de Dickens, el Fantasma de la Navidad Presente le pregunta a Scrooge: «¿Decidirá usted quién vivirá y quién morirá?». Eso es lo que se deriva de cada acción, o inacción, de un gobierno democrático: el trazado de la línea que separa a los que seguirán viviendo sin sobresaltos de aquellos condenados a vidas infrahumanas o simplemente a la muerte. La pandemia potenció el dilema en términos de camas y respiradores, porque la carencia de unas y/u otros significaba eso, literalmente: que las autoridades políticas y sanitarias se verían obligadas a actuar como Dios y decidir quién seguiría respirando y quién no. (Conozco de cerca los desvelos de gente con grandes responsabilidades que entendió —y asumió— que de cada acierto o error suyo dependían vidas humanas). Pero las líneas que trazan los neofeudales allí donde gobiernan dejan de un lado a un seleccionado cada vez más magro y, del otro, cada vez más gente con pocos o ningún recurso, librada a su suerte. Aunque cuidan las formas —son esclavos del marketing—, sus acciones siguen siendo coherentes con el pensamiento descarnado de su líder, El Hombre Que Se Cargó Solito Al Liberalismo Argentino, que supo decir meses atrás, al mejor estilo Scrooge: «Que mueran los que tengan que morir».

Por supuesto que Macri y Larreta son apenas vectores de un sistema de poder, pero no hay que olvidar que, al tiempo que representan a esos sectores, también los permean, influyen y moldean. La macrización del diario La Nación es un ejemplo de este ida y vuelta. Más allá de la omnipresencia en sus páginas de Juliana Awada y de la contratación para su señal de cable de lo más rancio del periodismo local (rancio en el sentido de «corrompido por el paso del tiempo, con sabor y olor fuertes y desagradables», según la Real Academia), lo que trasuntan sus páginas cada vez con más frecuencia es un pensamiento racista sin filtro alguno, al mejor estilo Mugricio. Lo que hicieron esta semana al referir el caso del empresario que mató a un empleado a golpes es para los anales ya no del periodismo y ni siquiera del antiperiodismo, sino de la inhumanidad que sólo pueden perpetrar ciertos seres humanos. Díganme si esta formulación y la justificación del crimen no son lo mismo:

«Cansado de vender los dólares que había ahorrado para pagarle los sueldos atrasados, el aguinaldo y las vacaciones, el dueño de la pizzería discutió con su empleado Jorge Daniel Zagari, de 53 años, y lo golpeó varias veces en la cabeza con una barreta, hasta matarlo».

Se me ocurren mil objeciones y críticas a esa sola frase, pero voy a quedarme con un planteo de lógica elemental: el hecho de que al autor del texto no le haga ruido que el criminal haya preferido usar la guita de que disponía para comprar dólares en vez de —como correspondía— pagarle los sueldos a tiempo a su empleado. En la naturalización de este criterio («Si tengo un mango, es más sensato comprar dólares que pagarle al negro por el trabajo que ya hizo para mí»), yace la muerte del periodismo válido en un contexto democrático. Ningún medio puede institucionalizar en el marco de una república —con todas las letras, así como lo hizo ese artículo— la existencia de ciudadanos de primera y de segunda, aquellos que «merecen» comprar dólares y aquellos que no merecen cobrar a término su sueldo. La noticia real que La Nación se está perdiendo de publicar es la de su propia muerte, de la cual debería dar cuenta aunque más no fuese en sus páginas de avisos fúnebres. Lo que queda en su lugar es cualquier cosa, menos aquello que conocíamos como La Nación.

El blanqueado con cal que las herramientas del marketing y la propaganda moderna aplican a estos políticos hace que mucha gente no termine de entender el proyecto que impulsan. Porque esto va más allá de lo puramente ideológico, por mucho que nos creamos sommeliers en la materia. No es cosa de un poco más o menos de populismo o un poco más o menos de champagne. Lo esencial que habría que comprender es que «la derecha moderna» —ya sea que venga pulida y encerada como el coco de Horacito, o con los rulos de peluquería de Martincho— propone un proyecto inviable, en tanto anti-humano: si esta gente sigue disponiendo de ciertos resortes del poder, no llegamos al siglo XXII —o si llegamos, lo haremos en términos que convertirían cualquier distopía en una de los Hermanos Marx—. Hay que entender, y hacerlo entender: al lado de Macri, Larreta & Friends, el Scrooge dickensiano es Juan Carr.

Uno de los momentos más elocuentes de Un cuento de Navidad llega pronto, cuando Scrooge recibe la visita del primer fantasma, aquel de su viejo socio, Jacob Marley. Este espíritu se queja de lo que viene padeciendo desde su muerte. El Scrooge todavía irredento del comienzo no entiende por qué Marley la pasa mal: «Pero si siempre fuiste un buen hombre de negocios, Jacob», le dice, remarcando lo que considera un mérito de su ex socio. A lo que el fantasma responde, revelando que ha comprendido algo esencial, aunque más no sea después de muerto: «¿Negocios? ¡La Humanidad es mi negocio!».

(También vale traducir business como asunto u ocupación, lo cual vendría bien, porque es eso lo que Marley está expresando: que debería haberse aplicado no simplemente a crear fortuna, sino también a trabajar por el bien de su comunidad).

Ese es el negocio al que nosotros nos dedicamos. En la antesala de las fiestas y de los deseos para el año que adviene, hago votos para nos superemos en esta tarea, para que empujemos un poquito más. Porque, aunque estamos cansados, hace falta. Y se nota mucho.

Paz y contento para todas las personas de buena voluntad. Pero para nadie más.

*Por Marcelo Figueras para El Cohete a la Luna / Imagen de portada: A/D.