Derrota y esperanza. Capítulo 1: La Batalla

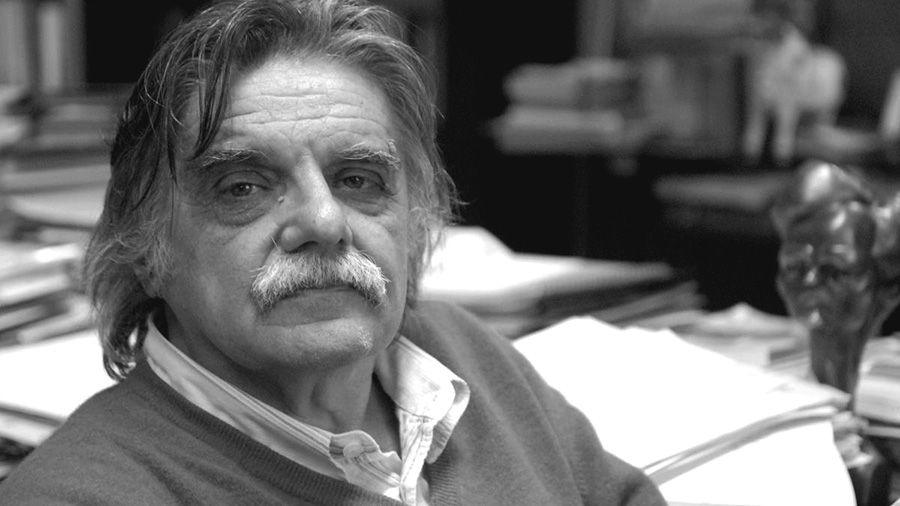

El sociólogo y ensayista Horacio González comparte su balance de los doce años de gobiernos kirchneristas. Un análisis de época en diez capítulos. Primer entrega: La Batalla.

Capítulo 1. La batalla

Por un sentimiento difícil de explicar, nunca me gustó la palabra derrota, no porque para definir los resultados de una batalla no haya que usarla, necesariamente, como lo hace en forma célebre Julio César en la Guerra de las Galias, sino que en estos casos –tan lejanos a aquellos notables episodios-, no se trata de fuerzas militares con justificaciones intrínsecas a su propia manifestación en tanto figuraciones de un orden bélico, sino que se enfrentan núcleos políticos y culturales, provistos de distintas amalgamas de ideas –no digo ideologías- que se expresan en el interior de otras fuerzas.

¿Cuáles son ellas? Fuerzas de índole «cultural”, pero en verdad expresadas en términos de grandes aparatos comunicacionales y empresariales, y en una suerte de «bañado” no superficial pero al menos complementario, de instituciones provenientes de tradiciones históricas democráticas, entre las cuales, ahora, son específicas el ejercicio reiterado de contiendas electorales y la repercusión en el andamiaje de la justicia de intereses cruzados en manos de fueros económicos basados en decisiones propias de las lógicas del puro poder empresarial, o mejor, corporativo.

Para tratar estas cuestiones, lo que parecía adecuado era la también clásica noción de «hegemonía”, que triunfó en las lenguas militantes de toda coloración y espesura, significando habitualmente el reino de lo político sumergido en la multiplicidad de los signos culturales que organizan y subordinan las creencias colectivas y son capaces de darles una dirección común que finalmente fusiona cultura y poder, con implicaciones en el consumo de los llamados “bienes simbólicos”, los perfiles de sociabilidad, las formas de expresión, los modos lingüísticos generales, las diversas formas de inserción en el gran giro folletinesco de la llamada, bien o mal, “sociedad del espectáculo”, etc.

La metáfora de los “generales mediáticos”, dicha por la ex presidente Cristina Kirchner en una de las grandes manifestaciones de Plaza de Mayo, durante el conflicto con los poderes empresariales agroexportadores, es precisa en su factura y contenido, y desde luego, siempre fue riesgosa en su uso. De hecho, pasaba toda la naturaleza del conflicto social a una nueva esfera de confrontación “por la vía de otros medios”, cuáles eran los también así llamados «fierros mediáticos”, con lo que estábamos en una interesante situación –una confrontación eminentemente cultural y simbólica- pero heredera de la noción clásica de batalla. Julio César, en “De Bello Gallico”, lógicamente, no hace, en este gran relato sobre hechos de hace más de veinte siglos, ninguna alusión a esta idea con la que convivimos: “fierros mediáticos” son cámaras de reproducción de imágenes, aparatos y columnas de sonidos, fibras ópticas, canales de transmisión, satélites informáticos, empresas dedicadas a modelar la actuación humana en torno a tales recursos, cableados diversos, “conectividad”, etc. La idea de fierros, coloquialmente, suele equipararse con la de arma, o más precisamente, arma de fuego. Para Julio César, obvio es decirlo, los fierros son solo lo que la industria o la manufactura del hierro y el bronce había permitido fabricar hasta entonces –algunos siglos antes de la “era cristina”- en torno a lanzas, escudos, hachas, arcos lanzadores de flechas, predominantemente de madera, y demás artefactos bélicos, con su específica dualidad entre infantería y caballería, que se extendieron plenamente hasta el siglo XIX.

Por la razón anteriormente dicha, lo que se definió como “batalla cultural” tenía varias piezas centrales – en medio de otras prácticas tradicionales de la vida política-, una de las cuales era una formidable pieza legislativa, finalmente aprobada pero a la vez neutralizada luego por distintos medios (esencialmente jurídicos), que se llamó ley de servicios de comunicación audiovisual, nombre técnico de un conjunto de disposiciones tendientes a desmonopolizar el control de audiencias, y la expansión “corporativa” de tales medios audiovisuales hacia la telefonía celular y a internet. (Esto último, por intervención de un sector de la bancada de la oposición, que para aprobarse mayoritariamente la ley exigió a cambio de su apoyo, el retiro de los artículos que permitía lo que entonces se llamó “triple play”).

Esta ley apuntaba especialmente al grupo Clarín –que ya libre ahora de esta amenaza, en su papel de “corporación victoriosa”, acaba de adquirir Nextel, y seguramente, quedará más interrelacionada con lo producido por Arsat-, y se complementaba con una crítica intervención de la mirada estatal en Papel Prensa y una hipótesis, no comprobada pero tampoco inverosímil, sobre los hijos adoptivos de la propietaria del Grupo. Esta batalla cultural, implicaba necesariamente la posesión de “fierros propios”, en un modelo de lucha que no era de cuño tradicional, extraña a los “manuales clausewitzianos”.

El gobierno anterior –en su papel de detentor de los conductos operativos del Estado-, organizó apresuradamente grupos empresariales cercanos, para la emisión de periódicos propios, canales de televisión por lo menos neutrales, sino amigos, y especialmente un programa político en la televisión pública masiva, desde el cual respondió –para seguir usando símiles bélicos- a un poder de fuego mayor, pero no sin ingenio y coraje, aunque, sin duda, con las mismas tecnologías del adversario corporativo privado. Ni más ni menos que Clarín, fundado por Roberto Noble en los años 40, periódico con compleja trayectoria, que acompaña de un modo específico (con sus propios intereses, algunos permanentes, otros muy cambiantes) el conjunto tan opaco de la política nacional, como una de sus inesquivables vetas o franjas internas. (Ver el importante libro de Martín Sivak sobre el tema). En mi opinión, dentro de lo necesario del tratamiento de la monopolización mediática, se pasó por alto, lo que de alguna manera era inevitable, la configuración de Clarín como un ente histórico o poseedor de una evidente historicidad.

No se tuvieron en cuenta, con la repentina fustigación del “Clarín miente”, las diferentes fases que atravesó la ideología y la metodología del grupo, antes y después del golpe del 55, antes y después de la dictadura militar, antes y después de la adquisición de Papel Prensa durante la dictadura, antes y después de su “fase desarrollista”, antes y después de las llamadas “revoluciones tecnológicas”, de los años 90 en adelante. ¿Qué deseo afirmar con esto, que expresé en muchas oportunidades anteriores, tanto por escrito como en círculos políticos en que participaba, de apoyo al frente político que encarnaba el gobierno? Algo así como que Clarín es el testigo privilegiado de numerosos fracasos políticos de la Argentina, no solo el del desarrollismo frondizista, sino el de las diversas izquierdas y peronismos de izquierda, incluso armados, que ocurrieron en los siempre recordados episodios de los años 70. Esos fracasos son ahora su argamasa.

La redacción de Clarín fue integrada sucesivamente por los coletazos de esos fracasos (hasta hoy: y esto se puede seguir en la trayectoria de sus más importantes periodistas, los que se mantuvieron en la línea del frente de la «batalla cultural”, excepto Lanata, cuyas características, como veremos luego, son otras). Imaginemos el periódico y su modo expansión en las telecomunicaciones, como una playa donde recalaban diversas estirpes frustradas de periodistas militantes (aunque entonces no se llamaran así, hace dos o tres siglos que el periodista es un oficio indefinible, como no sea en términos de un operador sofisticado de símbolos visibles e invisibles de la argamasa social), periodistas, decimos, con una ambigua cargazón de conciencia, producida en gran medida por las experiencias políticas infructíferamente atravesadas en su propia biografía personal, eran por ese hecho dotados de una mirada cínica sobre todo el acontecer político, al que acudían como estratos de un depósito de reservas despreciativas del pasado, para decir de las nuevas experiencias en curso: “esto ya lo vimos, no puede ser, no va, todo nos recuerda la forma rediviva de los crasos errores de los cuales nosotros mismos ya estamos de vuelta, como maduros profesionales del ‘establecimiento’”.

Los gobiernos Kirchner tuvieron un cuño genéricamente desarrollista, con inscripciones heterogéneas de piezas diversas de alta sensibilidad (derechos humanos, políticas de género, estado empleador, parciales nacionalizaciones, fondos de pensión trasladados al Estado, regímenes de subsidios sociales diversos, etc.), con lo cual definimos parcialmente a estos gobiernos de los últimos doce años, cosa no fácil de hacer, pero imprescindible en estos momentos. Frente a él, lo más fácil era aplicar el cinismo de los que se sentían amenazados, pero ahora por una parte sensitiva en acción, obtenida de la nunca cosificada memoria nacional en la que ellos habían participado de manera inversa en un no tan remoto pasado.

No es fácil imaginar ahora en qué momento se produjo la bifurcación entre el grupo corporativo Clarín y el gobierno de Kirchner, dado que había sido La Nación, que por la vía de su clásico editorialista Claudio Escribano, había intentado poner condiciones de cerco al nuevo gobierno que esbozaba posiciones de “centro izquierda”, mientras Clarín ensayaba su cinismo de mercaderes que saben manejar la rara y delicada mercancía de la moneda simbólica de los “contratos del sentido común” que rigen la compra-venta de enunciados lingüísticos en toda sociedad. Esperaban, como siempre, reinar en las sombras con su poder extorsivo nunca a la luz del día, que eran en algún tiempos más cómodos, y otros momentos debían actuar en los rigurosos “tiempos de desprecio” que entonces, recientemente, se vivían. El semiólogo Eliseo Verón, en sus últimos años colaborador de la maestría de periodismo de Clarín, decía que la ley de medios, que afectaba a éste complejo empresarial, en verdad era anacrónica pues no trataba las nuevas condiciones tecnológicas en las que se ejercía el periodismo, y que los “contratos de lectura” –gustaba de esa noción artificiosa- habían variado desde el lector de la época de Noble, esa vieja conciencia individualista del ciudadano con supuestas creencias y gustos “autogobernados”, hasta el lector contemporáneo, acribillado por pulsiones de dispendios culturales vinculados a estratificaciones simbólicas totalmente dispersivas respecto al núcleo de ciudadanía social a la que se dirigió el periodismo arcaico y aquel modelo audiovisual que llamó “paleo-televisión”.

Clarín, por su parte, intentó ser cínicamente sincero. Ante el panorama de desmembramiento que le auguraba la ley y que estuvo a punto de verificarse (pero siempre concebido por el grupo en términos simulados o relativos ya que encubiertamente se seguía manteniendo la centralidad del mando, dado que pensaron siempre en su unicidad, mientras al público lo veían, por oposición, en su “heterogeneidad”), Clarín decía que la economía de escala exigida hoy por el tipo de negocio de comunicación que ellos representaban, era ese perfil monopólico, el que necesariamente se sustentaba en la forma final que exigía esta modalidad del capitalismo empresarial informatizado, tanto digital como productor de imágenes de la «industria cultural”.

En verdad, como se sabe y ya se ha dicho demasiado, el gobierno pensaba una ley de medios sin restricciones para la entrada de las compañías telefónicas, lo que en su fondo, era la concepción más afín al pensamiento siempre esbozado, de una u otra manera, de un «capitalismo serio” que sin embargo, no lograba convencer a los verdaderos capitalistas, que comenzaron a responder al proyecto de “democratización de los medios” –como lo llamó, con esas y otras definiciones el propio gobierno- con el más grande trazado que se tenga memoria de una campaña de degradación y vejamen dirigida hacia las figuras principales del gobierno. Campaña de una dimensión (y aquel concepto, entre sus varias raigambres, posee una de carácter militar) de la que no se tenía acabada noción en el país. Sin duda, superaba a lo que se había visto en la época de Perón –aunque en especial luego de caído este gobierno en el 55- y a la larga persistencia del diario Crítica para deteriorar durante los finales de los años 20 al gobierno de Yrigoyen, campaña cuya coronación fue el primer golpe militar exitoso dado en el siglo veinte.

En algún tiempo específico de las relaciones complejas y tensas que tenía Néstor Kirchner con Clarín, grupo al que poco antes de su conclusión de mandato le permite una formidable licencia para las actividades de su principal anexo empresarial, Cablevisión, se produce una ruptura definitiva que tiñó toda las lógicas confrontativas que de ahí en adelante tuvieran como partes en conflicto al gobierno y a este grupo monopólico. El entonces Jefe de Gabinete de Kirchner, una figura que en su pasado no tan remoto tenía en su haber una alianza con el economista Domingo Cavallo, lo que luego no le había impedido ser jefe de campaña de un ascendente Kirchner, tenía vínculos estrechos con el multimedio y no concordaba con una conflagración –como la que de inmediato se daría- en la que el gobierno naturalmente debería recurrir a la pauta oficial de publicidad como agencia de moldeamiento del conjunto de la emisión de significantes periodísticos, y al canal televisivo y los entes radiofónicos de la red pública de comunicación, para constituirse en un fuerte querellante de las «corporaciones” a partir de esquemas de interpretación propios, que en los últimos tiempos cobraron la forma de un fuerte slogan: «la crítica al poder real”. Sobre todo, el gobierno de Cristina Kirchner solía admitir que el verdadero poder, la verdadera forma del Estado, la verdadera fórmula de la coacción social, residía en los «Medios”.

Durante el conflicto con el campo (ésta también, una mención muy difusa para la nueva figura que adquirían los métodos de siembra transgénicos y los nuevos estratos sociales que creaba), los medios de Clarín estrenaron sus nuevas adquisiciones retóricas, estampando en sus noticiarios televisivos, con el uso descontextuado de las imágenes, las subtitulaciones, las modalidades de pantalla, angulaciones de cámara, recortes de diálogos, y otros recursos del gran implícito discursivo de las tecnologías más avanzadas de montaje, una línea política de neto apoyo a la insurgencia de lo que muy pronto se denominó “nueva derecha agromediática”. Así, surgía también una militancia favorable al gobierno en los medios públicos, cuya línea de apoyo se proclamaba “militante”, contra otra, la más fuerte y dominante, que en cambio era totalmente tendenciada y partidista, pero decía ejercerse en nombre del periodismo objetivo.

Paradójicamente, aquel buen periodismo que inmediatamente surgió de las trincheras gubernativas –permítaseme esta rápida expresión acuñada como metáfora aparentemente bélica-, decidió denominarse “periodismo militante”, con la tarea que pronto se hizo evidente, de responderle al poder comunicacional central, analizado en sus recursos expresivos, sus fórmulas de montaje, sus tics enunciativos, etc. Estos programas eran sostenidos en general por figuras ya conocidas del periodismo del progresismo genérico que habitó en la prensa del período anterior, pero también por un nuevo elenco de jóvenes que surgían de las carreras de ciencias de la comunicación, entonces con las más altas matrículas de las universidades, que aplicaban con entusiasmo una tesis central de esos cursos: las noticias se construyen, forjan un tipo idealizado de realidad, poseen una ontología propia, por así decirlo, y en general pueden ser analizadas como parte de una “gran construcción” donde poder, ideología y comunicación se fusionan, se aúnan.

Personalmente, con nada de esto estoy en desacuerdo, aunque siempre me pareció – y aún es menester pensarlo hoy, en muy otras condiciones – que habría un nuevo tipo de objetividad. Objetividad, sí, que no abandonara el poderoso enclave que tiene este concepto siempre ligado al sentido común, y lo depositara en manos de las derechas tecnológicas que segregan un tipo de falsía novedosa, la falsía de la neutralidad, que sin embargo ejerce un tradicional influjo en muy variados públicos. Son los que ponen en juego su parte más sedimentada en el “contrato” con los medios: su poderoso y humano afán de credulidad, constitutiva de anclajes profundos del ser colectivo nutrido por distintas leyendas, relatos, figuraciones. Para tales estratos del poderoso implícito de la imaginación pública, era muy exigente extraer políticas sistemáticamente efectivas de ese rotundo «Clarín miente” súbitamente desplegado, porque en verdad, lo que se quería decir es que todo medio de expresión tiene retóricas que son poderes y poderes que son retóricos, que generalmente no se hacen visibles, y que había que «visibilizar” – esta expresión se fortaleció por esa época en todos los contendientes – aquello mismo que parecía improcedentemente invisible. Muy pronto, los que se hacían fuertes en la noción de relato, para decir todo lo real estaba forjado por ellos, se veían profusamente atacados por el uso de esta noción –»relato”- que los presuntos objetivistas no tenían ninguna dificultad en hacer sinónimo de “impostura”.

(Fin de esta primera parte de mi balance de época, que contendrá breves pantallazos de mi propia participación. Escrito el día 1º de febrero de 2016. Hoy leo en los diarios que el nuevo Ministro de Cultura dice que «echar gente es espantoso, pero necesario”. Continuará en este mismo medio)

*Por Horacio González para La Tecla Eñe. Podés ver el folletín Derrota y esperanza en este link.