¿Qué hacemos con la política en la escuela?

Los debates sobre los derechos humanos, el terrorismo de Estado y los sucesos de la actualidad política atraviesan los muros de la escuela y hacen emerger las tensiones ideológicas en el aula. ¿Cómo convertir esas tensiones en una oportunidad para componer otras gramáticas de enunciación de lo político? Y, sobre todo, ¿cómo sobrevivimos como docentes en épocas donde las intervenciones pedagógicas son interpretadas como adoctrinamiento? En esta nota, compartimos algunas reflexiones sobre la enseñanza de derechos humanos para pensar sus límites e imaginar horizontes posibles.

Por Natalia Soriano y Consuelo Navarro para La tinta

El lunes después del feriado, como tantas otras veces, la expresión ominosa se hizo un lugar:

—Mi papá estaba como loco, gritaba: “¡Cómo no salió la bala!”.

Es jueves por la noche, un muchacho joven gatilla dos veces en la cabeza de la vicepresidenta Cristina Fernández. La bala, milagrosamente, no sale. Decretan feriado para el día siguiente y, cuando el lunes volvemos a las aulas, en los grupos de WhatsApp habíamos compartido innumerables recursos para “abordar” el acontecimiento, volverlo oportunidad para la enseñanza. Por su parte, les pibes ya habían repetido hasta el cansancio lo que ningún diario insinuaba, pero que se propagaba como virus en las redes sociales: “Todo trucho, todo armado”. ¿Cómo sobrevivimos les docentes a esas intervenciones que desacomodan lo esperado?

Si la escuela es el espacio privilegiado para la construcción y el ejercicio de la ciudadanía, un acontecimiento de tamaña magnitud, como un intento de magnicidio, merece ser objeto de reflexión. Durante ese fin de semana, entre quienes compartimos el oficio, esbozamos algunas ideas sobre qué hacer en las aulas. ¿Cuáles son los límites para la expresión de los disensos políticos? ¿Qué diferencias existen entre la crítica política y el insulto? ¿Toda opinión en el marco de la democracia es igualmente válida? Para nuestra sorpresa, lo que más escuchamos ese día, y los que siguieron, fue un malestar generalizado por el feriado, porque ese día “nadie” había podido trabajar.

Fragilidades

Desde hace varios años, en el país, se gestionan desde el Estado una serie de políticas públicas vinculadas a la enseñanza de los derechos humanos en la escuela, entonces, cabe preguntarse el porqué de la sobrevivencia de ciertos discursos que reivindican prácticas represivas que, tal vez ingenuamente, muches docentes creíamos superadas. Quizás lo que estamos escuchando en las aulas no es más que el síntoma de una nueva disputa por las formas de vida social donde el orden propietario debe ser defendido a cualquier precio, incluso a costa de los principios de nuestra frágil democracia. O tal vez sean otras razones que aún no logramos comprender. Si bien esta es una discusión que escapa a las posibilidades de nuestro oficio, pensar las nuevas coordenadas a partir de las cuales se constituyen las sensibilidades contemporáneas nos puede dar algunas pistas para ensayar intervenciones en el campo educativo.

Cuando las expresiones ominosas irrumpen en una clase, se abre una herida, un abismo, y sentimos que les perdemos. Porque cuando tomamos la palabra, sobre nosotres se posa un manto de sospechas: sospechas sobre lo genuino del acto de enseñar y, sobre todo, sospechas de que estamos adoctrinando.

Volvemos a la clase, a les pibes indignades con el feriado y a cómo sus intervenciones interrumpen un automatismo, una inercia. ¿Una interrupción puede afectar, poner en crisis una idea preconcebida, una representación y, a la vez, activar la escucha de una sensibilidad que nos pasaba desapercibida?

Las políticas educativas de la Provincia desarrollan programas sobre la enseñanza de los derechos humanos, materiales, experiencias y también un resguardo legal para enseñar contenidos sensibles a cierta opinión pública. Gracias a ellos, durante muchos años, creímos que existía un acuerdo social en condenar la dictadura o que les jóvenes ansiaban agremiarse en un centro de estudiantes o disputar el derecho a ocupar el espacio público. Sin embargo, nuestras representaciones y lo que efectivamente se expresaba en las aulas empezó a entrar en colisión. Frases como “en esta escuela no podemos decir nuestra opinión”, “esta escuela está llena de profes zurdos” y “estamos hartos del 24 de marzo” empezaron a resonar con más frecuencia y cada vez más alto. De pronto, los lugares desde donde hablábamos, nuestras concepciones de lo que se debía hacer en la escuela en relación a las prácticas de enseñanza y a ciertas problemáticas sociales y políticas se nos tornaron puntos fijos, paralizantes. La posición del saber desde dónde nos parábamos, los recursos y materiales “novedosos” solo nos devolvían, con un poco de suerte, una respuesta escolar. Al fin y al cabo, reproducíamos un saber que no dialogaba con las sensibilidades de les estudiantes, sino que buscaba demostrar que “teníamos razón”, que, con buenas herramientas, la educación aún podía “cambiar el mundo” o a las personas que lo habitaban, como enseñó Paulo Freire. En ese sentido, pero con otras coordenadas, seguíamos esperando de la escuela lo mismo que se esperaba en el siglo XIX: formar “buenos ciudadanos”.

Hoy, la escuela se parece más a un galpón que a una institución de la modernidad. Ya no logra producir subjetividades porque ni los contenidos ni les docentes tienen legitimidad. ¿Qué puede hacer una escuela, entonces, para que ese galpón de cuerpos amontonados sea un espacio donde el estar juntes sea una experiencia de lo democrático? ¿Será que ya no se trata de transmitir –un contenido, una enseñanza, un valor–, sino de producir colectivamente pensamiento sobre lo común?

En algún momento, nos preguntamos qué tenían de interesantes los materiales con los que trabajamos durante tantos años como la sistematización de experiencias de Educación Popular y Derechos Humanos -“¿Vivimos en el país del nunca más?”-, y descubrimos que su potencia no radicaba en el contenido, sino en cómo y cuándo fueron elaborados: en épocas de impunidad, casi en los márgenes de las prácticas educativas, armando alianzas entre maestres, organizaciones sociales y de derechos humanos. Pero, puestos a andar en territorio desfondado de las escuelas-galpón, convertidos en “contenido disciplinar”, perdieron su capacidad de afectar, de con-mover y ahora son apenas representación, automatismo, explicación, “Ficción”, así, con mayúscula. ¿Puede una escuela, entonces, franquear ese límite y recrear ese poder de expansión de lo colectivo?

Ensayos posibles para la construcción de lo común

Pasaron algunas semanas del intento de magnicidio. En medio de eso, les pibes organizaron la semana del estudiante. Les convocan otras intensidades. Entre ensayos de coreografías de reggaetón, les proponemos desarmar el aula. Porque quizás se trate de eso, de desbaratar las lógicas escolares, su gramática. Una estudiante me dice: “¿Cómo desarmamos un aula, profe? ¡Qué difícil!”. Y sí, qué difícil, pero quizás desarmando el aula inventamos escuela. Rápidamente, un grupo construye una especie de escultura con los bancos patas para arriba. La estructura se sostiene con un frágil equilibrio. Cuando nos acomodamos en un mejunje sin orden, les repartimos una hojita con el poema “El odio” de Wislawa Szymborska.

De a poco, en una lectura colectiva, se hilvana una conversación donde cada existencia asume su materialidad histórica. Podemos resignificar algunos de los versos a la luz de nuestro tiempo y advertir cómo lo subjetivo no es solo lo que nos pasa a cada une, sino cómo imprimimos de singularidad una experiencia colectiva. Al igual que Wislawa, proponemos a la poesía como desvío, como resistencia a los lenguajes vacíos de metáforas, a las cacofonías de los últimos días. Un modo de decir, de tomar la palabra que no verifica ni reproduce enunciados.

En otro de los encuentros, escribieron de forma anónima sobre las condiciones de lo decible en la escuela. Escriben elles y escribimos nosotras. En sus notas, aparecían el silencio y el oficio de estudiante como una forma de resistencia: callar o decir lo que les profes queremos escuchar. En nuestros escritos, también se leía cautela en relación a nuestras posiciones ideológicas. Si bien la propuesta inicial de trabajar sobre el atentado a Cristina y los discursos de odio quedaron en un segundo plano, sí fueron posibles algunos encuentros fugaces donde se ensayaron algunas ideas en relación a cómo nos atraviesan ciertas violencias y ciertos temores en torno a lo político, cuyos orígenes pudimos rastrear en nuestra historia reciente. Fue, sobre todo, la oportunidad de politizar nuestros padecimientos privados, de suscitar entre elles y nosotras una interioridad común.

Si la ley y la autoridad han caído como fundamento de lo común, si ya no podemos suponer comunidad, es tarea de la escuela crearla en cada situación. Y esto significa una labor artesanal en donde el estar-juntes es sostener un presente de modo tal que sea territorio de lo común. Para eso no existen recetas, es un cada vez, es bucear en otros modos de habitar los problemas para volverlos oportunidad para pensar.

Si la discusión política ya no es un escenario genuino de encuentro con les pibes, si es muy poco lo que la escuela tiene para disputarle a las redes y a los medios hegemónicos, creemos que sí puede ofrecer la intimidad del aula como una oportunidad para tramar pequeñas experiencias de enunciación colectiva. Habrá que ver qué otros lenguajes y qué otras gramáticas de lo político se pueden hilvanar con elles en el aula.

Cada vez que nos encontramos, les estudiantes montan la escultura de bancos invertidos. Siempre, minutos antes de que toque el timbre, un movimiento inadvertido la derrumba. Igual, en cada clase, la armamos de nuevo.

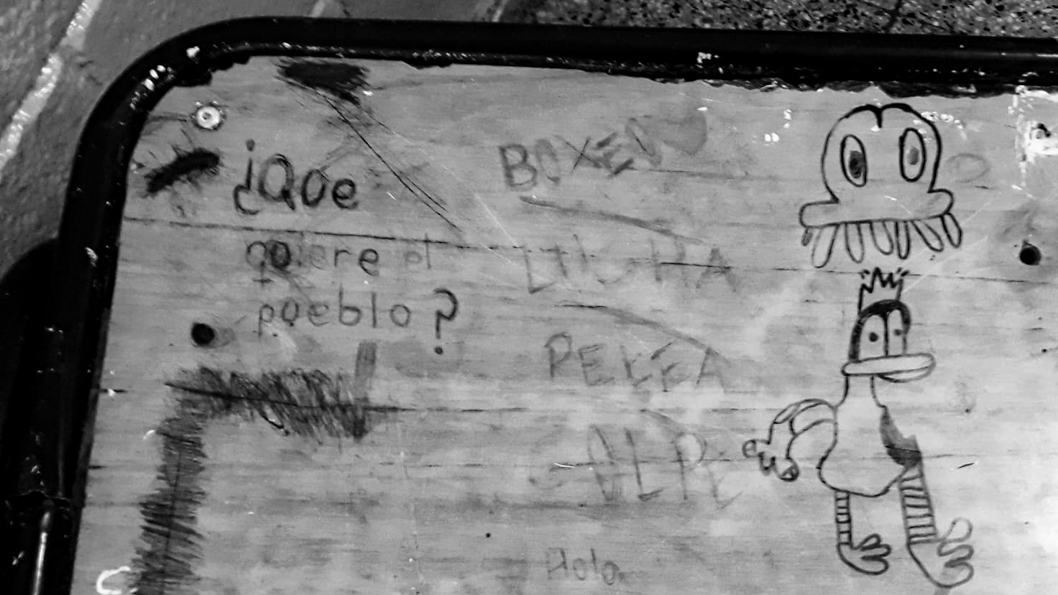

*Por Natalia Soriano y Consuelo Navarro para La tinta / Imagen de portada: A/D.