Habitar La Libertad. Parte 1

Un recorrido por la comunidad campesina que, desde hace décadas, convive en un territorio de 13 mil hectáreas en las puertas de las Salinas Grandes. Un día con mujeres, hombres y niñxs que hacen del campo un lugar donde vivir. Un encuentro con treinta familias que, hoy, enfrentan, una vez más, el intento de rematarles una parte de su tierra y su libertad.

Por Lucía Maina para La tinta

A qué le llaman distancia

eso me habrán de explicar.

Sólo están lejos las cosas

que no sabemos mirar.

Atahualpa Yupanqui

¿Dónde queda La Libertad? En el medio de un camino de tierra. Después de pasar la ciudad de Córdoba, todo el Valle de Punilla, el pueblo de Cruz del Eje y 45 km de un surco de polvo bordeado de monte, que, en algún momento del más allá, se transforma en el desierto blanco de las Salinas Grandes.

Termina el asfalto, cruzan el paso a nivel, doblan a la derecha y siguen 45 km hasta La Libertad. Eso nos dijo Mario en el audio de whatsapp que volvemos a escuchar ahora que ya pasamos el paso a nivel y el surco de polvo se abre ante nosotrxs. Y hacia allá vamos, hacia esa comunidad campesina que habita un territorio de 13 mil hectáreas desde hace décadas, hacia esas mujeres, hombres y niñxs que viven de esas tierras.

Hacia esas treinta familias que, en los últimos seis años, ya han resistido los intentos de una empresa de tomar posesión del lugar donde habitan y que, ahora, enfrentan por segunda vez el intento de un grupo de abogados de rematarles una parte de La Libertad.

Jarillas, algarrobos, pichanas, mistoles, quebrachos pasan por los espejos del auto, de un lado y del otro. No hay casas, no hay gente, solo este serrucho del camino que nos hace saltar dentro del auto cubierto de tierra. Recién vamos 8 kilómetros recorridos y nos es inevitable especular cuántas tuercas del auto se están aflojando en este vibrar interminable.

De repente, un cartel cruza el camino: “Bienvenidos, comuna de San Nicolás”. Y ahí sí, unas diez o veinte casas, unos cuatro o cinco humanos parados en una esquina con sus motos –los nuevos caballos de los campesinos, como descubriremos mañana-. Después, los primeros cultivos que vemos en la zona: olivos, olivos, más olivos y así hasta la entrada de la estancia Olivares San Nicolás –denunciada por lxs campesinxs por haber hecho perforaciones ilegales para regar su producción con la poca agua que hay en la zona, como sabremos también mañana-. Todavía nos faltan unos 20 km.

Pasa un camión con leña, un par de motos, cuatro pavos que bordean el camino. Y, otra vez, el surco, el monte y una pregunta que zumba: ¿Se puede? ¿Se puede vivir tan tierra adentro? ¿Tan en medio de la tierra?

A pesar de nuestro miedo a perdernos, de la desconfianza urbana hecha de GPS y calles numeradas, llegamos y la certeza es total. No solo por la bandera roja del Movimiento Campesino de Córdoba que ondea frente a la tranquera de una casa, sino, sobre todo, porque, sin señal de teléfono y con el cálculo poco calculado de nuestro horario de llegada, Mario está ahí, como nos prometió hace días, esperándonos en la puerta de La Libertad. Sí, en La Libertad, no hay señal de celular.

Mario nos saluda con una sonrisa bajo su gorra roja que dice “Somos tierra para alimentar a los pueblos”. Detrás de él, aparecen tímidamente su hija Ester y sus nietos. Con la última luz del día, entramos a la casa y charlamos entre mates que Ester ceba con mucha azúcar y en silencio, mientras su padre empieza a explicarnos dónde estamos.

Sobre la mesa, Mario despliega la hoja de un cuaderno para mostrarnos cómo es el campo, cuya extensión equivale a un cuarto del ejido urbano de Córdoba capital, solo que sin más edificios que los ranchos y casas de las treinta familias que lo habitan. Entonces, con su lapicera, dibuja rayas, curvas, ríos, escribe nombres de ciudades y parajes.

Después, da vuelta la hoja y hace el mismo mapa, pero lo que forma son territorios campesinos y lo que escribe son las organizaciones que integran el Movimiento Campesino de Córdoba (MCC). Nosotros estamos acá, formamos parte de la Organización de Campesinos Unidos del Norte de Córdoba, la OCUN, dice.

Unos mates más tarde, salimos a la noche, donde un horno de barro que lxs niñxs encendieron en este rato arde sin parar con un naranja que interrumpe el frío y la oscuridad. Mientras Ester pone ahí adentro las masas que, en unos minutos, serán un pan riquísimo, su padre nos muestra en su celular la foto de dos bichos grandes cocinándose a la leña: estos lechones comimos hace unos días, para celebrar que el campo no se había rematado, cuenta.

La comida y la comunidad

El día amanece con un sol tímido, opacado por algunas nubes, pero, ahora sí, empezamos a ver dónde estamos. Estamos acá, sobre este suelo marrón sin un rastro de césped que recubre todas las hectáreas del campo. Estamos en este lote que es el espacio común donde lxs habitantes dispersos por todo el territorio de La Libertad se encuentran y se organizan.

— ¿Y cómo se organizan? ¿La producción es comunitaria? —le preguntamos a Mario mientras recorremos el lugar.

— Lo comunitario es el campo, el territorio, después, en lo demás, cada familia tiene lo suyo. Son trabajos individuales por familia, porque es muy difícil mantener un trabajo comunitario, porque vos conocés a todos y te dicen dame cinco kilos hasta que venda la leña o el cabrito, pero, a lo mejor, no pudo vender la leña o el camión no vino, el cabrito se le murió, se le enfermó un chico y tuvo que gastar la plata y no le podés decir que no lleve.

— Pero casi todos producen lo mismo, ¿no?

— Claaaro: cabras, miel, leña…

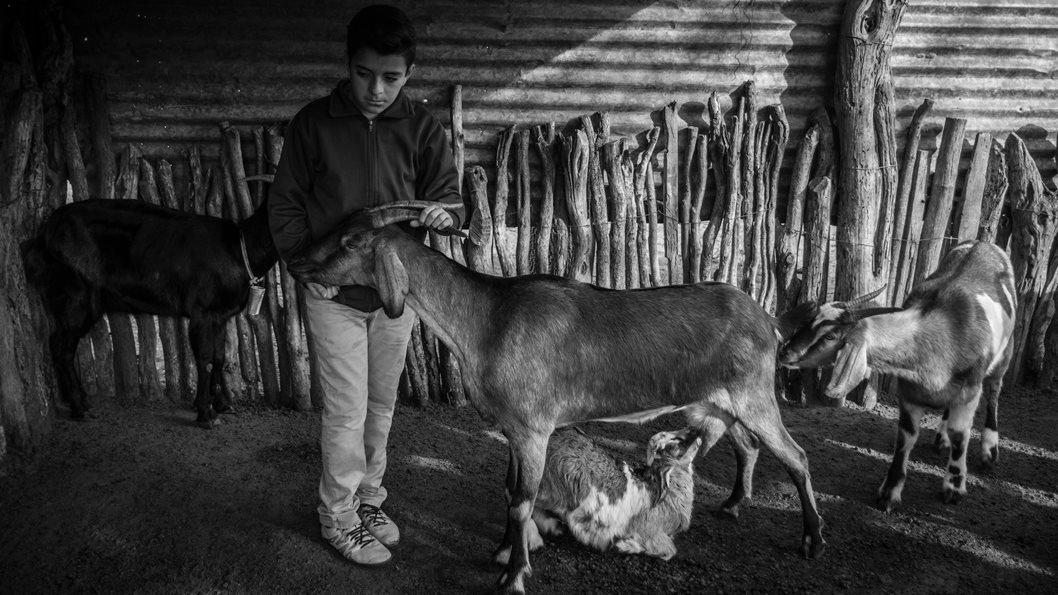

— ¡Llamala a la Negra que se fue a correr al chivo! —se escucha que grita, desde el corral, Rubén, el hijo más chico de Ester, que, junto con sus hermanos, intenta mantener bajo control a su perra mientras ayuda a su madre con los cabritos, como cada mañana.

Mario nos señala un caño verde de apenas unos centímetros que sobresale de la tierra y nos cuenta lo que no vemos: que ese caño atraviesa las napas y se hunde hasta llegar a los 50 metros de profundidad para conseguir agua de buena calidad. Esa es la perforación de la comunidad, la que abastece a las familias en sus necesidades.

Para lxs habitantes de La Libertad, conseguir los alimentos que no producen no solo es difícil porque requiere plata que, muchas veces, no tienen, sino también porque ir a comprar requiere recorrer kilómetros y kilómetros.

— Por eso, muchas veces, si me quedo sin harina, azúcar, yerba, qué sé yo, voy al vecino y le digo prestame. Y si después no tenés para devolverle, le das un cabrito o algo.

En las explicaciones de Mario sobre las relaciones entre comida y comunidad, resuenan inevitablemente aquellas que, hace un siglo y medio, acá mismo, en la provincia de Córdoba, le daba un ranquel al coronel y escritor Lucio V. Mansilla –nombre que lleva, también, un pueblo de esta zona, casi como un recuerdo de la colonización-:

— ¿Y cuánto vale una vaca?

— No tiene precio

— Cómo, ¿no tiene precio?

— Cuando es para comercio, depende de la abundancia; cuando es para comer, no vale nada; la comida no se vende aquí, se le pide al que tiene más.

— ¿De modo que los que hoy tienen mucho pronto se quedarán sin tener que dar?

— No, señor, porque lo que se da tiene vuelta. Aquí, el que da una vaca, una yegua, una cabra o una oveja para comer la cobra después; el que la recibe, algún día, ha de tener¹.

Pero Mario dice que ahora, en las reuniones del Movimiento Campesino de Córdoba, no tienen tiempo de hablar de pueblos originarios. En el siglo XXI, hay otras urgencias –otras, o las mismas-.

La tierra y la resistencia

Caminamos hacia una construcción, un salón comunitario que construyeron los vecinos hace unos años. Después, consiguieron chapa y pudieron armar una galería, y, con algunos materiales más, hicieron una cocinita, un baño y un puesto de salud.

— Acá se festeja el Día de la Madre, el Día del Niño, esas cosas, y ahí vienen las 30 familias. Y el primer jueves de cada mes, hacemos reunión de la comunidad, donde hablamos distintos temas. Ahora, la prioridad es el tema territorial y suele venir el abogado –cuenta Mario-.

Después, con su gorra roja de siempre, se sienta frente a la pared del salón o, más bien, frente al cielo y las montañas que la cubren gracias al mural que hicieron hace un tiempo. Ahí, junto a la ventana, un puño se alza sobre el cielo atrapando un camino de tierra. Sobre el camino, una frase: “Luchamos por lo nuestro”.

— ¿Desde cuándo viven ustedes acá, en el campo La Libertad? –le preguntamos a Mario y él empieza a hilar el resto.

— Desde siempre. O sea… hay varias respuestas, pero la que encierra todo es esa: desde siempre. Por ejemplo, yo nací aquí, vivo aquí y viviré acá hasta el final de los días. ¿Y desde cuándo estamos organizados en la comunidad? Hace 20, 21 años, y hace 19 que estamos en el Movimiento Campesino de Córdoba. ¿Y desde cuándo tenemos los conflictos territoriales? Desde que se comenzó a agudizar en todos los lugares de esta patria grande que queremos construir. Pero acá estamos de pie, peleándola. Creo que lo más importante es poder pelear con la verdad y la verdad es la que nos respalda, sobre todas las áreas de nuestra vida.

Entonces, empieza a contarnos cómo vienen resistiendo al remate de sus tierras. Primero, a fines de 2013, cuando la Justicia subastó 8.900 hectáreas, un 60% del campo La Libertad, con títulos de la firma Feigin Hnos., la cual quebró. Fue entonces que la empresa Petrocord compró los títulos del campo en remate, sabiendo que se encontraban ocupadas por familias campesinas.

— Ellos vinieron y tomaron posesión de 2000 hectáreas, que quedan muy al fondo del campo y nuestros animales no llegaban hasta allá, o sea que nosotros no usábamos esos territorios. Pero, después, vinieron para querer tomar posesión de los otros lotes del campo y ahí es cuando se avivó el fuego porque no lo permitimos. Desde entonces, ellos nos sacaron los carteles, candados y pusieron los de ellos, y nosotros vamos y se los sacamos, y vienen ellos y nos lo sacan, eso ha sido constante durante un año. Y cuando vieron que no es fácil, se ha calmado, pero nosotros estamos atentos siempre.

Pero, hace un año, apareció otro frente de conflicto, cuando se enteraron que otro lote iba a ser rematado, esta vez, de 2.800 hectáreas. La titular del campo es hoy una mujer anciana, cuya familia abandonó el campo hace alrededor de cuarenta años y nunca ha reclamado, pero ahora, cuenta Mario, ella tiene una deuda con un grupo de abogados a quienes les ha ofrecido el campo como pago. Así fue que se llegó al remate, pero con un acta de constatación que indica que el territorio está ocupado por una comunidad del Movimiento Campesino de Córdoba.

— El Movimiento Campesino tiene sus raíces ya, tiene su historia. Entonces, eso llevó a que, el día del remate, no hubiese oferentes. Y como no había oferentes en la primera etapa, se bajó dos tercios el precio, se vuelve a hacer la base y, de nuevo, no hay oferentes por esa causa, porque la gente que está en el campo está organizada –explica.

Una organización y una lucha, agrega, que no es solo del MCC, sino de todos. Por eso, el reclamo es que el territorio en conflicto se expropie mediante un proyecto que ya fue presentado en la Legislatura de Córdoba con la firma de algunos legisladores y que ahora espera a ser tratado mientras la comunidad intenta negociar con el Gobierno Provincial.

— ¿Y cuál es la situación hoy?

— La situación hoy está así, ¿viste? –responde Mario riendo y señalando hacia el cielo-: como está el día, que no es un sol radiante, pero que tampoco está tan oscuro porque esté nublado. Yo la tomo como bastante favorable. Es lo que nosotros siempre le decimos al Gobierno Provincial: hoy, ustedes tienen la oportunidad histórica de hacer algo por este campesinado, que produce no solo para nosotros, sino para los pueblos y ciudades vecinas.

No somos ese campesinado que tiene dos o tres mil hectáreas de soja o maíz, que producen para exportar y recibir dinero para su bolsillo. Nosotros somos ese campesinado que produce cabrito para todos, lechones, miel, y es un producto sano.

Entonces, creo que puede llegar un tiempo de cambio, histórico, pero que no sale a la luz de la noche a la mañana.

Las vecinas y la crianza

Vamos a visitar algunas vecinas. Mario baja en una de las casas que se encuentra al lado del camino y nos pide que lo esperemos en el auto. Lo vemos hablar con una chica de buzo rojo, que, al escucharlo, baja la cabeza y, en un gesto de vergüenza, se mira sus crocs y el perro blanco que se pega a sus pies. Después de unos minutos, la convence y Yamila se anima a darnos una entrevista. Nos sentamos en unas sillas sobre la tierra, al frente de su casa.

Yamila es de apellido Soria, una de las familias que, hace décadas, habita la zona. Sus padres nacieron acá, buscaron el éxito -o vaya a saber qué- en la ciudad, pero tuvieron que volver a Campo La Libertad. Ella igual: vivió hasta los cuatro años en el campo, después, pasó por Córdoba capital, el sur del país y, hace ocho años, regresó. Hizo familia y se instaló definitivamente.

— La mayoría somos parientes de alguna manera. De las treinta familias que hay, hay cinco o seis familias numerosas. Y todos producimos casi lo mismo en el terreno comunitario. Las familias estamos casi todas sobre el camino y después compartimos el campo para los animales —explica a medida que va entrando en confianza.

Con el sol que le da en la cara y las avispas que revolotean a su alrededor, Yami cuenta que, por no haber vivido toda su vida en el campo, se siente medio inútil con los trabajos que hay que hacer acá y que su marido se lo repite. Ella, que se levanta cada día a la madrugada y pasa horas en el corral alimentando y atendiendo a sus más de cien animales. Ella, que, apenas termina, vuelve a la casa para cocinar y limpiar para después volver a encerrar a los animales, mientras se las arregla para cuidar a sus hijos y, a la tarde, llevarlos a la escuela, que queda a un kilómetro de allí.

Ahora, cuenta, lleva a los chicxs en moto a la escuela, si es que tiene nafta, porque, hace tres o cuatro años, su suegro los llevaba caminando y se les cruzó un león, como llaman por estos pagos a los pumas de la zona.

Después, caminamos hasta el corral que está a unos metros de la casa. Yamila repite que no sabía trabajar el campo, que se había ido muy chica, pero que bueno, que no es nada del otro mundo y que le gustan los animales. Cuando volvió a vivir a La Libertad, empezó con cuatro cabras que le regalaron sus padres. Ahora, tiene 70 cabritos de unas 50 cabras y otro tanto de cabrillitas, que todavía no se han servido y están en sus primeros celos. Todas con un solo chivo, que ahora nos mira atado del cuello en el medio del corral con un chanchito y dos perros que dan vuelta a su alrededor.

— Los cabritos empezaron a nacer el 12 de junio —cuenta la vecina y explica que las cabras, los chanchos, las vacas y las gallinas son para consumo propio, mientras que los cabritos son para la venta en temporada.

Después, levanta uno de los cabritos que, como el resto, se ha acurrucado contra el cerco ante la invasión de lxs cinco adultxs y lxs seis niñxs que hemos entrado en su territorio. Y nos muestra, preocupada, que nació con una malformación en las patas de atrás y no puede caminar.

— Cuando carneamos, yo siempre tengo la sangre —dice con orgullo uno de sus hijos, de buzo azul y unos ocho años, sentado sobre la pared del corral con una hondera roja en la mano.

— A mí, una vez, me preguntaron en una universidad por qué hacíamos trabajar a los niños. Los chicos juegan trabajando y no es un trabajo, es un aprendizaje. ¿Cómo decirles que no lo hagan si eso es de ellos y va a quedar para ellos? –dice Mario como pensando en voz alta.

— Es verdad. Los hijos van y ayudan. Todas las tardes, viene mi sobrinita también, por ejemplo, o sea que, imagínate, tengo cinco o seis chicos en el corral todos los días –responde Yamila.

El monte y los hombres

Las tareas de crianza de animales y de niños -no es casual que compartan el verbo- han sido, casi siempre, tarea de las mujeres, pero, ahora, las cosas empezaron a cambiar. ¿Por el feminismo? Tal vez haya algo de eso. Pero, con seguridad, por la Ley de Bosques.

Hasta hace unos años, lo normal, en el norte cordobés, era que los hombres se fueran todo el día al campo a cortar leña, mientras las mujeres se quedaban en la casa con los animales. La restricción geográfica para buscar madera -la Ley de Bosques establece zonas donde no se puede avanzar sobre monte nativo- obligó a una reconfiguración en las tareas cotidianas y a que los hombres tengan que quedarse más tiempo en la casa.

Mario explica que, antes, se cortaba leña en cantidad y era uno más de los productos que podían vender, pero que, ahora, la producción es cada vez menor porque ya no se puede sacar leña verde.

— Pero está bueno que a veces te ajuste el zapato, no solo para valorar lo que hacés y tenés, sino para administrar bien lo que uno consigue. Y si nosotros estamos peleando para que se respete la Ley de Bosques, tenemos que ser los primeros en demostrarlo. Estamos muy cerca de las Salinas, que es zona roja, entonces, para lo único que nos han autorizado ahora es para leña seca. ¿Ves, por ejemplo, ese algarrobo que está allá, está casi todo seco? Vos le sacás lo que está seco y lo cortás –explica.

— ¿Y reciben una compensación económica por cuidar el monte?

— Sí, eso ayuda. Está bueno que esto te da un aliento, un reconocimiento oficial de parte del gobierno.

Pero el monte en La Libertad es mucho más que leña, como nos muestra Mario al recorrer algunos de los tantos árboles que hay en el espacio comunitario donde nos alojamos.

— Esta es la tusca, ¿ves? Casi todo el año, tiene fruto –dice y saca una chaucha de una rama-. Y mirá, vienen las cabras, los conejos, las vizcachas y se lo comen. Y este es el garabato –dice después, señalando un arbusto-. Para los de la Federación Agraria, esto no sirve, pero, para nosotros, sí porque, aunque tiene espinas muy bravas, el brote lo come la cabra y, después, cuando florece, vos vas a escuchar las abejas ahí…

Unos pasos más adelante, nos acercamos a un árbol de un verde diferente, brillante: la brea. Esta vez, el campesino pone su mano sobre el tronco y, con sus palabras, hace brotar de ahí una gomería:

— Por la zona de Lucio V. Mansilla, trabajaban mucho con esto, con la goma de la brea: hieren el tronco, así, y, a los tres días, sale como una resina que le cuelga y eso es una goma que se usa. Yo siempre los jodo a los muchachos acá para que la usen para pegar los parches.

— ¿Parches… de la moto, por ejemplo? –preguntamos incrédulos.

— Claro –responde él en tono de obviedad.

La escuela y lxs niñxs

Al costado del camino, entre la casa de Yamila y el espacio comunitario, está la escuela primaria Miguel de Azcuénaga, la única de la zona. Natalia, una de las nietas de Mario, de unos 11 años, entra con nosotrxs a recorrer el predio. Se trata de una hectárea que donó la dueña de este campo para que lxs niñxs de la comunidad puedan estudiar, desde hace 45 años, en este edificio blanco y simple que hoy, como es sábado, está cerrado. Su cuerpo corre entre los juegos que están en la entrada, el mástil del patio y el pozo de agua con una familiaridad de casa propia, como mostrándonos con orgullo el lugar que habita todos los días de la semana. Ahora, en invierno, cuentan, lxs estudiantes van a la tarde al colegio, para evitar que se enfermen por las bajas temperaturas.

Junto a su abuelo, Nati nos señala desde fuera cada uno de los espacios: acá, hay dos aulas; de aquel lado, está el pasillo que usan como comedor y ahí, donde está el foquito blanco, está la pieza de la maestra, que, por las distancias entre La Libertad y Cruz del Eje, de lunes a viernes, se queda a dormir en la escuela.

Debajo de un árbol alto y frondoso -que debe tener la misma edad que el edificio que acompaña-, hay cuatro pupitres de madera apoyados sobre la tierra, despintados por el tiempo.

— Estos son los mismos bancos que usaba yo…— dice Mario sentado en uno de ellos. Y nos cuenta que él fue a la primaria cuando ésta quedaba en otro lugar y era solo un rancho de seis metros por cuatro-. El colegio aquí, en la comunidad, se puso en 1938. Lo sé con certeza porque mi papá me lo contó: él tenía 12 años cuando empezó el colegio. Y cuando yo iba a la primaria, aquí había muy mucha gente, éramos como 90, 95 alumnos, así que, cuando era día viernes, era sentarse de a tres o cuatro en el mismo banco porque eran poquitos.

De sus compañeros, cuenta Mario, solo tres o cuatro se quedaron en la comunidad, uno de ellos, el padre de Yamila. El resto se fue a la ciudad.

— Hace 15 años, estuvo a punto de cerrarse el primario porque no había niños y, claro, las familias se iban, los jóvenes, como no había trabajo aquí en el campo, se iban. Y a través de organizarnos como comunidad entre algunos vecinos, fuimos logrando que los jóvenes se quedaran y fueran haciendo su propia familia.

Hoy, son 23 los niños y las niñas que vienen a la escuela, la única institución pública que hay en La Libertad. El problema es que, a los 12 o 13 años, para poder seguir estudiando, tienen que irse.

El hermano mayor de Nati, por ejemplo, al igual que la mayoría de lxs chicxs que terminan la primaria, vive de lunes a viernes como interno en un secundario de Cruz del Eje, a 50 kilómetros de su casa, su familia y su comunidad. Por eso, hace tiempo que reclaman al Ministerio de Educación que construya un secundario en esta zona.

— Es una gran discusión que tenemos con la gente que está en el poder, porque es una manera silenciosa de desalojar el campesinado. Y también es una discusión que hemos tenido con muchas maestras de las comunidades, porque, por ahí, hay un niño que es un “bochazo”, como se dice, y la maestra ¿qué le dice? “Usted no se tiene que quedar acá, usted tiene que estudiar para ser alguien”. Pero ese niño ¿no es alguien hoy día? Yo estoy de acuerdo que vaya a estudiar, pero que vuelva y lo vuelque en el lugar donde ha nacido, donde están sus raíces, sus orígenes.

¹Una incursión a los indios ranqueles, Lucio V. Mansilla.

*Por Lucía Maina para La tinta / Imágenes y Audiovisual: La tinta