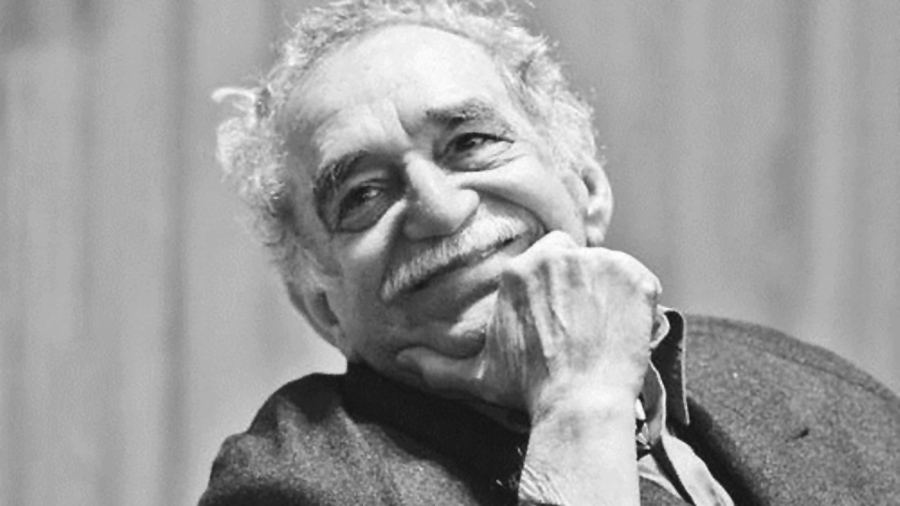

El Gabo conspirador

Nos dijeron que Gabo es cábala, así que por puro capricho recuperamos un texto de Miguel Bonasso sobre su amigo Gabriel García Márquez. «Lo que más me jode de mi propia muerte es que no voy a poder cubrirla».

Por Miguel Bonasso

– ¿Sabes porqué no me quiero hacer amigo de ustedes? Porque luego los matan.

Me confesó Gabriel García Márquez en una mesa del Sanborns de Manacar, un restauran plástico de la cadena de drugstores del todavía desconocido Carlos Slim. México era entonces, como el París de preguerra, el lugar de encuentro de la intelectualidad desterrada y la retaguardia de todas las guerrillas.

Habrá sido en marzo o abril del 78, en aquellos meses febriles que precedieron al Mundial de Fútbol, cuando algunos exiliados trabajábamos duro para que la opinión pública internacional conociera las atrocidades que se perpetraban a pocas cuadras de la cancha de River.

Yo había heredado el contacto con García Márquez de Martín Gras, el Chacho de “Recuerdo de la muerte”, que a fines de los setenta era secretario de relaciones latinoamericanas del movimiento montonero. La frase de Gabo aludía a la caída de Gras, en enero de 1977. Los dos ignorábamos en aquel momento que el prisionero estaba vivo y sería liberado en 1979 con otros integrantes del “Staff”; el grupo de 60 “chupados” reducidos a la esclavitud, que el Almirante Cero, llamaba cínicamente “mis asesores por izquierda”.

Años luz antes de la tragedia, en los vitales sesenta, yo había devorado “Cien años de soledad”, en aquella edición inaugural de Sudamericana y coincidía fanáticamente con los escritores y críticos que lo habían ungido como el Cervantes moderno. Andando el tiempo descubriría que por su perpetua ironía, su sensualidad y su pasión para esconderse tras los cortinados de Palacio y así escuchar los secretos de los poderosos, estaba más cerca de mi admirado Francisco de Quevedo y Villegas: poeta y espía.

Nació entonces una relación amistosa que se prolongó más de tres décadas, durante las cuales nos vimos poco, pero siempre con mucho gusto y más de una vez en circunstancias decisivas.

Una noche me citó para conspirar en su casa colonial del Pedregal, exactamente Fuego 144, la misma casa donde murió un jueves. Yo era corresponsal de “Semana de Bogotá” y a él le interesaba filtrarme algún dato sabroso. Además del tema específico de la conspiración, hablamos de la compulsión del escritor y de la rabia especial que la muerte nos produce a los periodistas.

-Mira- me dijo, –lo que más me jode de mi propia muerte es que no voy a poder cubrirla.

Otra vez lo fui a ver al Pedregal para pedirle su apoyo en una campaña por los derechos humanos. El había creado su propia organización “Habeas” para ayudar a los miles de perseguidos que producía aquel tiempo de dictaduras militares. Pero más de un imbécil, alguno con bandera argentina, lo criticaba. Le pregunté si planeaba regresar pronto a su país. Me miró enarcando las pobladas cejas:

-¿Para qué? ¿Estás loco? Si piso Bogotá, hasta Germán Arciniegas arma un comando para liquidarme.

Me reí de buena gana, imaginando al octogenario autor de “Entre la libertad y el miedo” empuñando una metralleta. Otra vez me citó en el inevitable Sanborns y me hizo una confidencia muy delicada.

-No se lo cuentes a nadie- susurró, -pero me vi con Massera… me tuve que ver con él. Imagínate el asco.

Se lo había pedido el líder panameño Omar Torrijos, que pretendía saber algo del periodista argentino Luis Guagnini, secuestrado por el Ejército. Luego de evadir ese tema puntual, “Cero” se había jactado de sus amores con una colega argentina, como para establecer un territorio común.

Gabo se agarró el puño, contrito, miró el techo y me dijo en voz baja:

-Y todavía no sabes lo peor… Había traído un ejemplar de “Cien años” y me obligó a dedicárselo.

La ESMA fue un tema recurrente en nuestras conversaciones. Por muchas razones. Gabo había escrito sobre Rodolfo Walsh, a quien admiraba y había conocido en la fundación de la agencia cubana Prensa Latina, pero no sabía que el Grupo de Tareas 33/2 de la Escuela de Mecánica de la Armada había asesinado a Rodolfo al intentar secuestrarlo. En su magnífico artículo sobre “El escritor que se adelantó a la CIA” lo daba por desaparecido.

Cuando Jaime Dri se escapó de la ESMA, le propuse contar su historia. Dudó. Tenía otros planes o le parecía un territorio desconocido.

-Chico: habría que hacer una película con eso- me contrapropuso. Y hasta sugirió que el director podía ser el italiano Francesco Rosi, que hizo joyas fílmicas de la no ficción como “Salvatore Giuliano” . Lamentablemente no pasó nada por ese lado. Tres años más tarde, le propuse a Dri escribir lo que al cabo sería “Recuerdo de la muerte”.

Amaba a México y México lo amaba a él, aunque –como suele ocurrir- no faltó algún envidioso (en la estricta intimidad) que pintara a Gabo como un egoísta y un pavo real. A mí me consta personalmente todo lo contrario: su pronta solidaridad.

En enero de 1988, cuando algunos sufríamos la persecución judicial heredada de la dictadura y no podíamos regresar a la Argentina, tres jueces de la Cámara Federal le otorgaron a Juan Gelman la “eximición de prisión”. O sea, podía viajar a Buenos Aires y presentarse a declarar sin quedar detenido. Mi abogado, el “Negro” Oscar Giúdice Bravo, me llamó urgente de Buenos Aires para proponerme que me buscara algún padrino internacional y le escribiera a los jueces de la Cámara Federal que le habían otorgado el beneficio a Gelman, para que hicieran otro tanto conmigo.

Se lo pedí a Gabo, tras pasar el filtro telefónico de Mercedes Barcha, su compañera durante más de medio siglo.

-Me vas a meter en líos con Alfonsín- dijo con voz traviesa y supe que lo haría.

A la semana me llamó:

-Parió la chiva. Ven a buscarlo.

La carta era una maravilla y se lo dije.

-No creas- dijo, poniéndose en mexicano. -Escribir estas chingaderas es más difícil que hacer una novela.

Unos días más tarde, cuando estaba por regresar a Buenos Aires, coincidimos en casa de un amigo chileno. Hortensia Bussi de Allende, la fraterna Tencha, le dijo a Gabo, señalándome: «Tendrías que acompañarlo a Buenos Aires».

-¡Estás loca!– gritó el Premio Nobel, -quieres que me maten. Yo con este hombre no viajo.

Dos meses después regresé a México y volví a encontrarme con Gabo en una cena. Me observó con una mueca de disgusto. Parecía realmente enojado.

-No sabes la que me hiciste con esa carta de recomendación.

Lo miré sin saber de qué debía disculparme.

-Uno de tus jueces me mandó los originales de su primera novela. Por tu culpa me tuve que mamar 400 páginas.

* Por Miguel Bonasso.