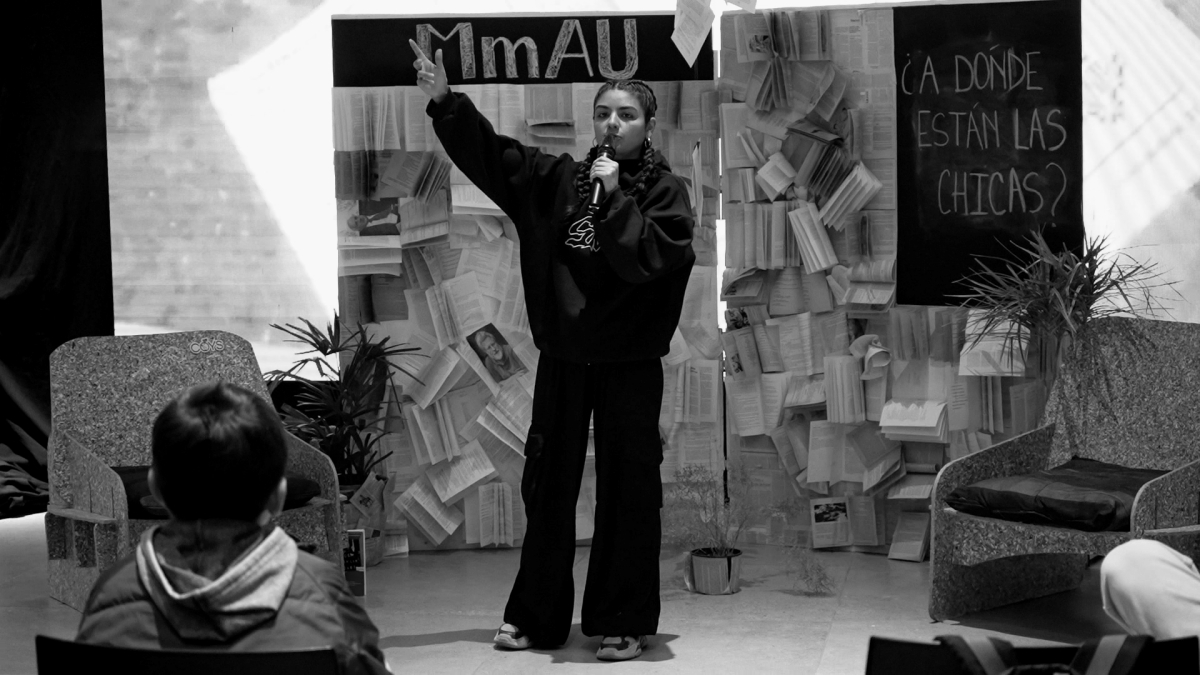

¿Adónde están las chicas que rapean? ¡Digan yo!

En los últimos años, se incrementó la participación de mujeres en eventos de rap y competencias de freestyle, espacios siempre asociados a varones. Una investigación las pone en primer plano, al indagar los modos en que viven y habitan estos espacios, y los sentidos que van construyendo en esas interacciones.

Por Lucía Belén Vittorelli para La tinta

«Recuerdo a las pibas que le pisaron la cabeza,

guardo la bronca que les sobró a ellas y la escupo pa’ rapear».

(Canción Valores de Terka)

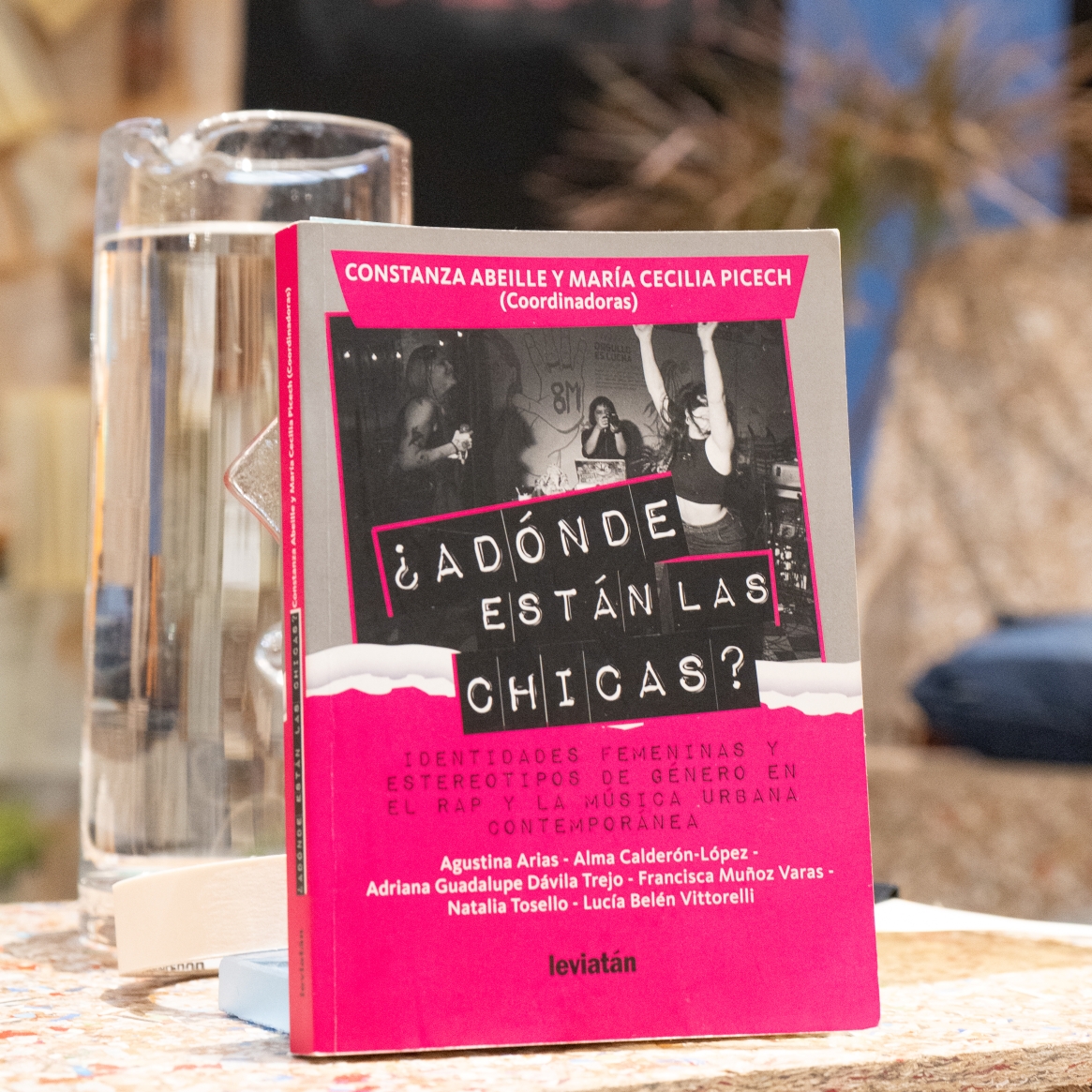

La presencia de mujeres dentro de la escena del freestyle cordobés aumentó en los últimos seis años, pero no significó que compitiesen y, mucho menos, que ocupasen roles más distinguidos como juradas, organizadoras y host. Las que sí competían, lo hacían de manera recurrente y en diferentes espacios, y muy pocas de ellas lograban acceder a las fases finales de las competencias. ¿Cómo habitaban estos espacios entonces? ¿Qué roles ocupan en esta escena? ¿Cuáles eran sus experiencias en batallas? Son algunas de las preguntas que estructuran uno de los capítulos del libro: ¿Adónde están las chicas? Identidades femeninas y estereotipos de género en el rap y la música urbana contemporánea, publicado en 2022 y compilado por Constanza Abeille y María Cecilia Picech.

Podés leer esta nota escuchando esta playlist:

Atravesar incomodidades para reclamar su espacio

La investigación “Sé lo que sentía, entonces te apoyo”: trayectorias de jóvenes mujeres freestylers, que realicé en Córdoba, es uno de los capítulos del libro. Es un estudio que indaga los circuitos, prácticas y entramados de sentidos que organizan los mundos de la música freestyle rap en la capital cordobesa. En particular, analizo aspectos de esas trayectorias y vivencias buscando alejarme de la tendencia dicotómica en los estudios musicales que, como señala Mercedes Liska, solo observan la reproducción de la dominación de género o la autonomía frente a los imperativos sociales establecidos según el orden patriarcal.

Las mujeres raperas de Córdoba tienen múltiples roles. Son artistas, freestylers, talleristas, juradas, organizan eventos, escriben canciones. Aun así, en los eventos de escenario y las competencias de freestyle, su presencia suele ser minoritaria.

Un sentido común que circula en la escena del rap (y en algunos espacios de la academia) resume esta disposición en que “ellas no se animan”. Al indagar más de cerca, se observa que una de las razones por las cuales las mujeres tienen poco espacio y constancia en ciertos ámbitos es por la incomodidad que experimentan. En algunos casos, ese malestar se relacionaba con haber sido denigradas o sentirse menospreciadas e ignoradas durante las rondas de competencia, o por tener que compartir espacio con varones acusados de abuso sexual. Ante estas circunstancias, algunas mujeres continuaron participando, mientras que, para otras, esas malas experiencias influyeron en la decisión sobre los eventos en los cuales querían participar. Algunas optaron por retirarse de las competencias de freestyle y habitar otras experiencias satisfactorias como juntadas con amigxs, asistir a shows de música rap en vivo y crear música de manera individual o colectiva. Para ellas, sentirse cómodas en un espacio significaba ser bienvenidas, recibidas, acompañadas, lo que generaba una predisposición a querer estar allí y rapear, competir, improvisar.

Simultáneamente con estas sensaciones, las mujeres de la escena desarrollaron y desplegaron una serie de habilidades y estrategias de acción como métodos para permanecer y disputar estos espacios habitados mayoritariamente por varones. Estas incluían desde técnicas corporales y emocionales instrumentalizadas para lidiar con esas incomodidades hasta la creación de argumentos que les permitieran defenderse y soportar rimas machistas con contenido sexual. En estas condiciones, fue posible observar relaciones de desigualdad ligadas al género que producían y configuraban las maneras (posibles) de habitar la escena y de experimentar el freestyle.

Escuchá lo que hago

Estas experiencias conviven con una serie de sentidos y representaciones que se construyen en torno a ser mujer en esta escena del freestyle. Históricamente, las expectativas sobre sus performances en las batallas transitaron diversas etapas. En un primer momento, su práctica era sobrevalorizada: que una mujer rapeara bien era visto con extrañeza. Luego, las miradas puestas sobre su desempeño viraron hacia una desvalorización: se les exigía más que a sus pares varones, cuando ambos habían estado al mismo nivel de rapeo. A diferencia de estos comienzos, el presente es definido como un momento más lineal, donde el público se interesa más en que se rapee bien y que haya show. Aun así, ellas sienten que destacan por ser mujer y no por lo que rapean. Frente a ello, exigen ser escuchadas y valoradas por su forma de rapear. Sin embargo, esta forma de destacarse en un conjunto de varones tiene la potencialidad de volverse un acto de referencia para otras mujeres en la escena. Cada vez que observan a otras compitiendo, juradeando y organizando, se transmite un sentimiento de lucha y conquista. Se transforman en referentes de lo posible.

En Córdoba, desde hace más de un año se lleva adelante la competencia Full Players para mujeres y disidencias. Este espacio posee una alta participación femenina (aunque asisten varones) y sus lógicas de competencia lo hacen cómodo, inclusivo, amigable y respetuoso.

Un punto interesante a mencionar en las trayectorias de algunas de estas mujeres raperas es el impacto que han tenido en sus prácticas los discursos feministas que adquirieron relevancia en este último tiempo. Fueron estos, y posiblemente otros, los que les permitieron desnaturalizar ciertas conductas y guiones socioculturales para promover espacios de reflexión y crítica, para construir espacios propios y libres de violencias.

Si bien hay desigualdades en las maneras en que varones y mujeres habitan la escena del freestyle, las pibas han sabido desarrollar actitudes, estrategias y habilidades que les permiten transformar(se) como artistas y disputar espacios, roles y discursos tanto en el ámbito público como en privado.

Datos del libro

¿A dónde están las chicas? Identidades femeninas y estereotipos de género en el rap y la música urbana contemporánea.

Coordinadoras: Constanza Abeille y María Cecilia Picech.

Autoras: Agustina Arias, Alma Calderón López, Adriana Guadalupe Dávila Trejo, Francisca Muñoz Varas, Natalia Tosello, Lucia Belén Vittorelli.

Ediciones Leviatán, 2022.

*Por Lucía Belén Vittorelli para La tinta / Imagen de portada: Manuel Rang Palloni.

*Becaria doctoral CONICET/IDH Córdoba.