Condena judicial contra la comunidad mapuche: un fallo que perpetúa la negación de los derechos indígenas

Luego de tres días de audiencias en Bariloche, el Poder Judicial condenó a siete miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por usurpación de su territorio ancestral en Villa Mascardi.

Tras tres días de audiencias, el Poder Judicial dictó una sentencia que condena a miembros de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu por la “usurpación” de sus propios territorios ancestrales. Este fallo, que ya había sido anticipado por la Gremial de Abogados y Abogadas de la Argentina, responde a una perspectiva “supremacista” que ignora los derechos indígenas, consagrados tanto en tratados internacionales como en la legislación nacional.

El pasado lunes, el juez Hugo Greca sentenció a siete miembros de la comunidad ―Martha Luciana Jaramillo, María Isabel Nahuel, Romina Rosas, Mayra Aylén Tapia, Yessica Fernanda Bonnefoi, Joana Micaela Colhuan y Gonzalo Fabián Coña― por “usurpación” del territorio en Villa Mascardi. Este es el lugar donde la machi Betiana Colhuan había establecido su rewe, un sitio sagrado para la comunidad mapuche, y donde el joven Rafael Nahuel fue asesinado por la espalda por fuerzas de la Prefectura Naval Argentina en 2017.

La Gremial de Abogados y Abogadas solicitó la absolución de las siete personas imputadas, argumentando el largo historial de despojo y represión sufrido por el pueblo mapuche. Asimismo, recordaron que tanto los tratados internacionales como las leyes nacionales reconocen y protegen los derechos de las comunidades indígenas sobre sus territorios ancestrales, derechos que fueron ignorados en este proceso judicial.

El juicio estuvo teñido de racismo desde sus inicios: “Absolutamente todo el proceso judicial estuvo signado por una mirada racista y supremacista por parte de la estructura del Poder Judicial. Por eso, decíamos que la sentencia ya estaba redactada y firmada”, expresó Soares, subrayando la falta de imparcialidad y el sesgo contra los pueblos originarios.

Esta sentencia no solo representa un revés para la comunidad Lafken Winkul Mapu, sino que también simboliza la continua negación de los derechos de los pueblos indígenas en Argentina. Lejos de ser un caso aislado, el fallo refleja una estructura judicial y política que sigue invisibilizando y criminalizando las demandas legítimas de las comunidades originarias por la recuperación de sus territorios.

¡Vae victis! ¡Ay de los vencidos!

Martín Medero para Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina

La expresión, según el historiador Tito Livio, provino de uno de los jefes galos que tomaron Roma por asalto casi 400 años antes de la era cristiana. Y cuenta Livio que los romanos ―que, en principio, habían huido buscando refugio en las colinas que rodean la ciudad― pronto debieron entregarse ante la falta de víveres y pagar en piezas de oro por su libertad.

Mientras se pesaba el precioso metal en una gran balanza, observaron que los pesos estaban trucados y, furiosos por el engaño, protestaron ante los galos. Displicente, Breno, el caudillo de los invasores, se limitó a dejar caer su espada sobre un platillo de la balanza y proclamó: ¡Vae victis! (¡Ay de los vencidos!).

La expresión, de desprecio, se vincula a la llamada “justicia del vencedor”. Esto es que quien gana aplica las normas, cuáles y tal como se le antojan.

Sin espacio en el mármol de la historia, pero no con menos dramatismo, concluyó este lunes en Bariloche la instancia oral del juicio a seis mujeres y un varón, todos miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, imputados por usurpación de un predio de siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi, en la zona del lago Mascardi, en noviembre de 2017.

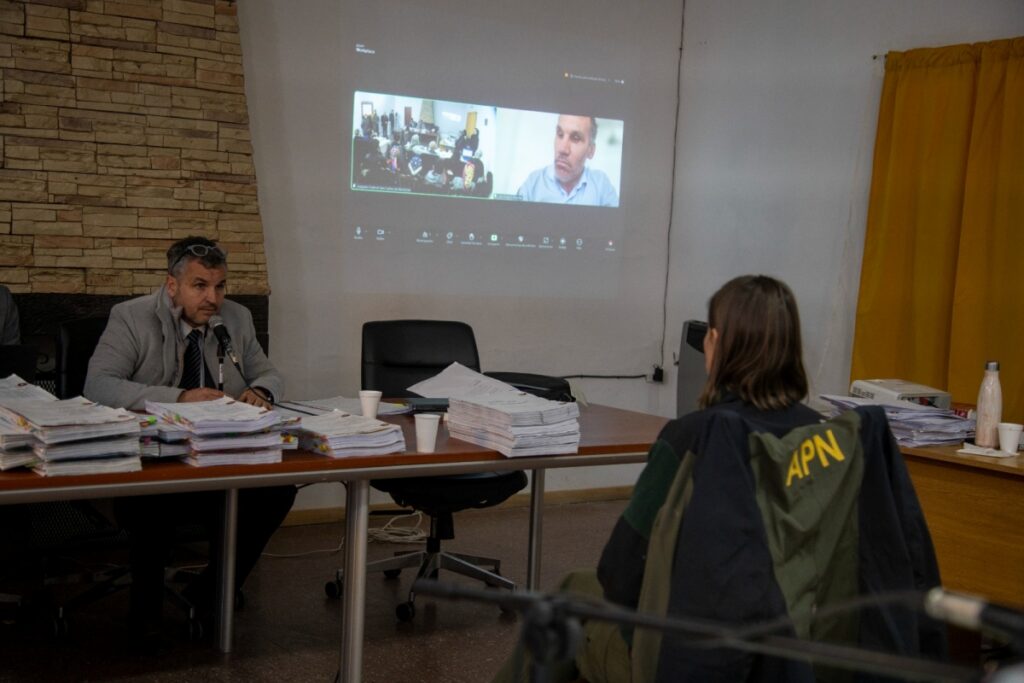

Realizadas en instalaciones del Escuadrón 34 de Gendarmería Nacional, en medio de un fuerte operativo de seguridad, las audiencias estuvieron cargadas de falsedades, contradicciones y expresiones brutalmente racistas en boca de los testigos acusadores, y de miradas sesgadas por parte de la representación de Parques Nacionales (querellante) y de la Fiscalía.

En todo caso, cumplieron con el objetivo de criminalizar un acto reivindicativo de recuperación territorial cargando condenas, aunque en suspenso, que graban en piedra el despreciable lugar que los conquistadores del territorio americano reservaron en la historia a los pueblos originarios. Y, al cabo, por clara acción y enfática omisión, nada aportaron a la solución de un conflicto que se remonta a los tiempos del desembarco europeo, pero que reclama también reparación histórica por los genocidios cometidos durante la segunda mitad del siglo XIX.

“Cuando un conflicto territorial se pretende resolver con el Código Penal, estamos jodidos”, definió Eduardo Soares, abogado defensor por parte de la Gremial de Abogados, “el Código Penal es un código de violencia; no deja alternativa, reduce la posibilidad de negociación, de conciliación, de diálogo y de gestión. Cuando se pretende discutir un conflicto territorial y entra a tallar el Código Penal, estamos jodidos, porque se trata de violencia y nada más”.

Aquel “tema de fondo” acaso se vislumbre en la iniciativa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que, en 2021, al cumplirse 500 años de la caída de Tenochtitlán el 13 de agosto de 1521, convocó a un acto de reparación y, por primera vez en boca de un presidente, a un pedido de disculpa a los pueblos originarios. Antes de encabezar aquel acto conmemorativo, AMLO envió una carta al rey de España, Felipe VI, invitándolo a sumarse y a pedir disculpas también él, en nombre de ambos gobiernos, a los descendientes de aquellos pueblos preexistentes. Algo que la Corona, a la que se sumaron voces de la más rancia derecha (José María Aznar, Arturo Pérez Reverte, Mario Vargas Llosa, entre otros) rechazó de plano.

López Obrador centró su discurso en el recuerdo de la llamada Guerra de Castas (1847-1901) o Guerra Social Maya, un alzamiento en el sur y oriente de Yucatán en el que se cree que unas 250.000 personas perdieron la vida. «Por un imperativo de ética de gobierno, pero también por convicción propia, ofrecemos las más sinceras disculpas al pueblo maya por los terribles acontecimientos y abusos que cometieron particulares y autoridades nacionales y extranjeras en la conquista durante los tres siglos de dominación colonial y en dos siglos del México independiente”, dijo López Obrador.

Eduardo Soares había advertido instantes antes del fallo: “Si hay condena, el conflicto territorial de cosmovisión va a seguir. Los hijos de las lagmiens, como los vascos, los palestinos, como los qom, los wichis, continuarán la lucha de sus padres. Usted”, dijo, dirigiéndose al juez Hugo Greca, “tiene una oportunidad histórica; si falla a favor de la absolución, está aportando a la historia, aportando al proceso histórico”.

Un tribunal abrazado al Derecho Positivo. Instituciones que, glosando a Goebbels, cuando escuchan decir que, de toda necesidad, nace un derecho, llevan su mano al código Penal. “Tenemos el deber de encauzar esto, de encontrar otro camino”, había dicho minutos antes, al cierre de su alocución, la abogada Laura Taffetani, también por la defensa. “Lo que pasó con esta comunidad ya es otra etapa de la Argentina”, y recordó: «Fue tal el genocidio que perdieron hasta la lengua. Los desarraigaron y los llevaron a la isla Martín García; después, los vendieron. De verdad, tenemos la oportunidad de hacer otra cosa. En Argentina, nos merecemos otra cosa».

San Carlos de Bariloche, una ciudad donde las calles se llaman Villegas o Rolando o Francisco Perito Moreno. Donde los barrios populares ―en donde, alejados de la postal, han sido relegados los descendientes de pueblos originarios― se llaman Nicolás Levalle.

“Les negamos a estos jóvenes el derecho del vínculo con la tierra porque se habla del pueblo mapuche como un pueblo muerto, como si fuese una cultura muerta”, reprochó el abogado defensor Gustavo Franquet y sumó: “Se les niega a quienes fueron desplazados a las ciudades la posibilidad de retomar el vínculo con la tierra. No hubo aquí dolo, intención en usurpar. Son ellos quienes tienen, como comunidades originarias, necesidades insatisfechas que se traducen en derecho a vivir en su territorio”, dijo Virgilio Sánchez, también de la Gremial de Abogados.

“El cumplimiento de un derecho no puede implicar nunca cometer un delito”, enfatizó. “Habitar un territorio no implica vulnerar derechos de propiedad. No vale más la propiedad privada que el derecho territorial de los pueblos originarios».

El periodista Rodolfo Walsh estaba en Beirut cuando un comando golpeó en Maalot. Anduvo entre las ruinas de una aldea libanesa bombardeada por la aviación israelí. Entrevistó a dirigentes de la Resistencia Palestina y anticipó que los acuerdos promocionados por los Estados Unidos no llevarían la paz a Oriente Medio. La explicación, para Walsh, estaba en el pueblo palestino arrasado y expulsado de su tierra, y en la marejada revolucionaria que supo mantenerlo de pie.

Anotó en su crónica el siguiente diálogo:

―¿Cómo te llamás?

―Zaki.

―¿Qué edad tenés?

―Siete.

―¿Vive tu padre?

―Murió.

―¿Qué era tu padre?

―Fedayín (término árabe que designa al combatiente por razones políticas).

―¿Y qué vas a ser cuando seas grande?

―Fedayín.

*Por Ana Medero para La tinta / Imagen de portada: Alejandra Bartoliche.