La sociedad argentina según La Nación

Por Gonzalo Assusa para La tinta

A veces, es incómodo hablar de la sociedad. Casi como si fuese vergonzoso sacarla del inconsciente y ponerla en palabras. Yo creo que para eso se inventaron los eufemismos. No es la empleada doméstica, sino “la chica que me ayuda”. No son pobres o marginales, o excluidos: son “humildes”. Un ministro de economía llegó a decir que publicar las cifras de pobreza “estigmatizaba”. Y a riesgo de caer en la moda intelectual, por momentos, es cierto que lo que pasa por debajo del radar de la palabra deja de existir. Ojo: claramente, las empleadas domésticas y los pobres están ahí, existen y son vistos por todos (muy a menudo, con temor y desconfianza). Lo que se vuelve invisible es la relación que los ata a ellos con los que pronuncian los eufemismos. Y si no hay relación, nadie tiene nada que ver con eso que se vuelve socialmente incómodo, como la existencia de grandes masas de la población en condiciones de pobreza.

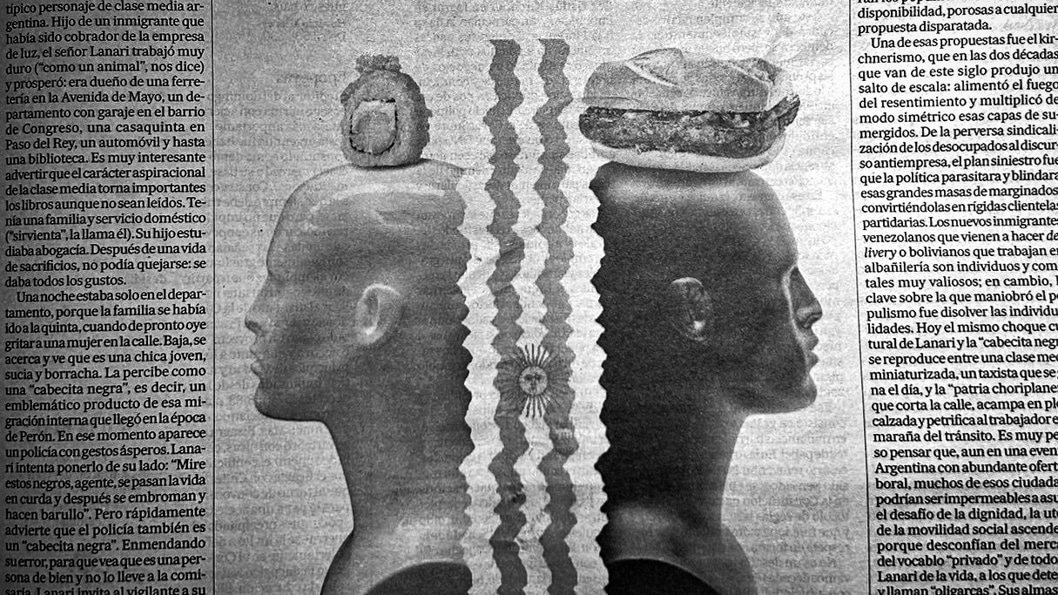

Pero, otras veces -bastante a menudo-, el furcio puede más que la corrección de clase y el eufemismo se mezcla con honestidad sociológica. Y, 2 de cada 3 veces, a esos furcios los publica La Nación. Con excusas literarias y algunas pocas palabras sofisticadas como “imaginario social”, aunque, en el fondo, no hay nada mejor para una vida política que se representa bajo la imagen de la grieta que una sociedad imaginada como un abismo entre dos sectores: la disputa histórica entre la clase media y la patria choriplanera.

“Hoy, el mismo choque cultural de Lanari y la ‘cabecita negra’ se reproduce entre una clase media miniaturizada, un taxista que se gana el día, y la ‘patria choriplanera’, que corta la calle, acampa en plena calzada y petrifica al trabajador en la maraña del tránsito. Es muy penoso pensar que, aun en una eventual Argentina con abundante oferta laboral, muchos de esos ciudadanos podrían ser impermeables a asumir el desafío de la dignidad, la utopía de la movilidad social ascendente, porque desconfían del mercado, del vocablo ‘privado’ y de todos los Lanari de la vida, a los que detestan y llaman ‘oligarcas’. Sus almas han sido secuestradas”, dice el diario La Nación en una nota publicada el pasado sábado.

Lo cultural es una forma recurrente del eufemismo. ¿Qué es lo cultural? Es un intento -a veces, desesperado- por encontrarle sentido y lógica al orden de la sociedad. En sociología, no es ninguna novedad la idea de que el modo en el que las personas se representan o se forman imágenes de sí y la forma en la que se estructura el orden social están íntimamente relacionados. La “alta” cultura suele estar conformada por las expresiones artísticas, los gustos y las preferencias de la clase alta: lo opuesto a “lo groncho”.

No digo con esto que no existan las diferencias culturales, pero cuando se habla de “choque cultural” o, más específicamente, de “cultura del trabajo” o “cultura del esfuerzo”, se orientan explicaciones sobre fenómenos estructurales, económicos o materiales que encuentran sus causas en los valores morales. Se evita hablar de desigualdad, de repartos injustos, de distribuciones irracionales. Quienes no consiguen trabajo es porque no quieren, porque no tienen voluntad o porque les falta moral o ética laboral (“no fueron permeados por el desafío de la dignidad”). Mientras tanto, por cada 10 personas que buscan empleo en Argentina, el mercado de trabajo a 1 no le ofrece nada, a 3 les ofrece cobrar en condiciones de informalidad, sin derechos ni seguridad, y a 2 más les ofrece una zona gris de rebusque semilegal.

Por su parte, llamar a cualquier forma de conflicto distributivo como “resentimiento” es otro modo recurrente del eufemismo. Hay cierta reincidencia de La Nación con esta figura. Así publicaban en 2016: “Christopher Nolan se inspira en esa novela de Dickens para recrear el final de Batman en El caballero de la noche asciende. Allí, Ciudad Gótica se parece mucho a la París de Dickens y el discurso anarquista del revolucionario Bane semeja el relato del Terror de la Revolución Francesa. Slavoj Zizek ha visto en Bane al revolucionario que combate ‘la injusticia estructural’ y que, por su extremado amor por los más desposeídos, se ve arrastrado a una violencia enloquecida. Pero también se lo puede interpretar como un resentido extremo que no tolera que nadie se destaque ni posea más que los otros”.

La de este discurso es una de las victorias hegemónicas más claras de nuestro tiempo, imponiendo los términos de la discusión. Toda demanda de transformación distributiva se descalifica en clave de resentimiento. No se ponen en juego nociones de justicia social (¿Qué es eso? -con voz de Pinky-), sino una forma de pensar y actuar movida por sentimientos poco nobles: la envidia, la desconfianza, el odio. No hay otra salida legítima que la de la aspiración a movilidad social individual (esa idea de “darles herramientas para que puedan salir de la villa”). Esas son las bases ideológicas de lo que Martín Rodríguez y Pablo Semán llamaron, hace varios años, “moyanismo social”: todo un sector de la sociedad, objetivamente beneficiado por políticas públicas, puede legítimamente afirmar que a ellos “nadie les regaló nada”. A pesar de la permanente acusación sobre el “relato” del kirchnerismo, justamente en este punto, parece haber sufrido el mayor de sus fracasos: no se logró articular una narrativa que ate los momentos colectivos -particularmente, los estatales- con las innegables transformaciones en las condiciones de vida de muchísimos individuos (que, valga decirlo, forman parte de distintas clases sociales).

Lo triste es que hay poca novedad en esta iniciativa. Si Margaret Thatcher leyera la nota “La discordia histórica entre la clase media y la patria choriplanera” donde expresa: “Los nuevos inmigrantes venezolanos que vienen a hacer delivery o bolivianos que trabajan en albañilería son individuos y, como tales, muy valiosos; en cambio, la clave sobre la que maniobró el populismo fue disolver las individualidades”, aplaudiría de pie. La otrora dama de hierro hace cuatro décadas advertía incluso sobre los peligros de hablar de “una sociedad de clase media”, porque, aun en ese ideario, el uso del vocablo “clase” arroja un tufillo comunista. No existen las clases, tampoco existe la sociedad. En el mismo sentido, el modo La Nación de mapear y diagnosticar nuestra estructura social apuesta a que no exista progreso colectivo posible.

Algo sano de la nota: como advierte Owen Jones en su libro Chavs, la idea de que la lucha de clases llegó a su fin en el siglo XX es una oferta exclusiva para las grandes mayorías de la población. Mientras tanto, las elites no solo nunca dejaron de luchar en clave clasista, sino que tampoco dejaron de ganar esa lucha. Por eso, el furcio de La Nación es, en gran parte, una suerte de sinceramiento 2.0. Hasta para ellos, las clases existen. La clase media es víctima, empequeñecida, al día. En política, no hay que pelearse con la clase media. No importa si luego se la castiga: siempre hay que compadecerla. Lo curioso sobre las clases populares es que son nombradas como “patria”. Son la calle cortada, el acampe y los desempleados “perversamente sindicalizados”.

¿Y los ricos? Brillan por su ausencia en el paisaje social de La Nación. A tal punto que la nota desliza la idea de que “oligarcas” es una palabra para nombrar a la clase media. ¿Por qué? Porque, en la dinámica de los eufemismos, si no se nombra, no existe: no es responsable, no participa de la distribución ni de la desigualdad, ni de la pobreza. No acumula más de la cuenta. La elite se resiste a ser fotografiada (Yabrán dixit), a ser asociada al gasto público -hasta que hay sequía- y a caer bajo el haz de luz de los impuestos.

“¿Cómo lograr que las clases medias, en lugar de tentarse con proyectos racistas y conservadores, vuelvan a mirar a esas personas como potencial mano de obra y no como vagos irrecuperables?”, se pregunta la nota. Como diría Karina Olga, lo dejo a su criterio.

*Por Gonzalo Assusa para La tinta / Imagen de portada: Diario La Nación.