Tradiciones orales e identidad comunitaria

Por Laura Ortiz para Brote Fanzine

Cuando decimos que alguien “tiene buena memoria”, generalmente lo asociamos a la capacidad individual de almacenar datos en su cerebro. Todos ejercitamos la memoria individual cotidianamente: saber dónde están los cubiertos en nuestra cocina, el número de nuestra casa, la fecha de nacimiento propia, entre tantas otras cosas. Incluso sabemos que mientras más la ejercitamos, mejor funciona. Pero hay otra dimensión de la memoria, que es la que nos interesa abordar ahora: la colectiva.

Desde hace muchos años, científicos sociales han concluido que lo que conservamos en nuestro cerebro en realidad es lo que somos capaces de recordar gracias a otros. Siempre recordamos con nuestro grupo de pertenencia y, a la inversa, olvidamos si nos desvinculamos del grupo que se identifica con esos recuerdos. Si alguno de ustedes se reencontró después de muchos años con sus compañeros de escuela, probablemente haya empezado a recuperar recuerdos de momentos compartidos con ellos que creían haber olvidado. Es el momento de reunión, de reencuentro, la conversación, lo que nos hace unir los recuerdos de unos con los de otros para construir una memoria del grupo. Y en esa memoria, residen emociones e impresiones sensoriales (olores, colores, dolores y placeres físicos); que nos conectan afectivamente con ese grupo. Nos identificamos con él. Por ello, la memoria es parte de nuestra identidad.

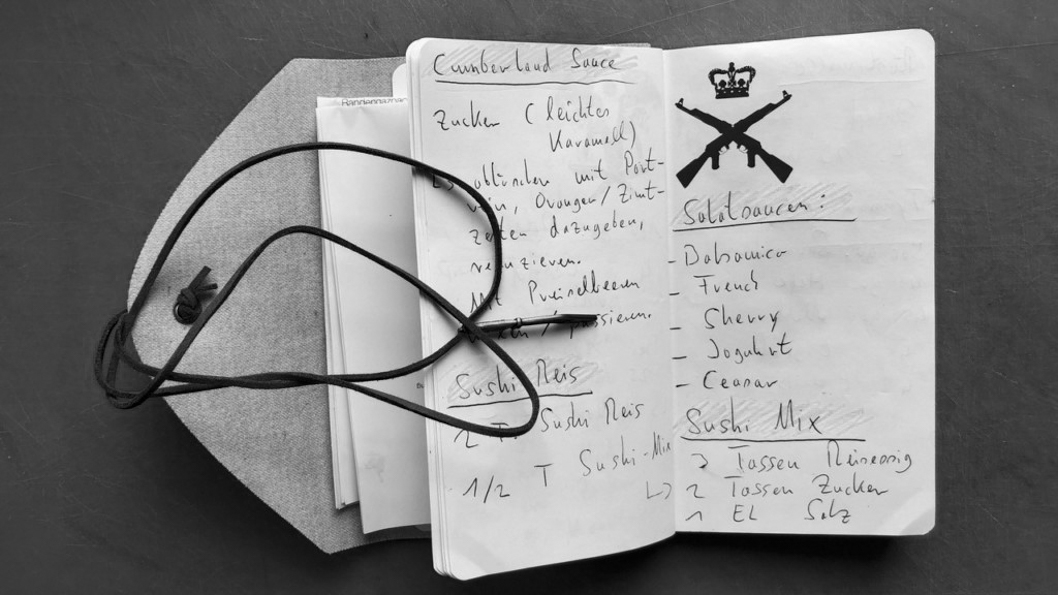

El primer grupo con el que nos vinculamos en la vida y desde el cual construimos nuestra identidad primaria es nuestra familia. De hecho, a los primeros recuerdos de nuestra vida, aquellos de nuestra primera infancia, no podemos reconstruirlos individualmente, sino que los componemos con lo que nos relatan nuestros parientes cercanos. Si nos concentramos en los recuerdos que tenemos de nuestra familia, probablemente gran parte de ellos hayan transcurrido en la cocina, ya que tradicionalmente es el lugar de reunión, de conversación, de memoria. La cocina también es un lugar donde circulan las formas que culturalmente identifican nuestro grupo, ya sea nuestra familia, la clase social a la que pertenecemos, nuestra etnia o el tiempo en el que vivimos. Y es el lugar en que se practica lo que se aprendió a hacer de otros o, mejor dicho, lo que se aprendió a hacer de otras, ya que generalmente tenemos la imagen de madres y abuelas en la cocina como parte de un tiempo pretérito, de una construcción de mundo en el que la feminización del trabajo doméstico era considerado el “orden natural” universal. En esas transmisiones de comportamientos y procedimientos, trasuntan las tradiciones orales, que van de boca en boca, de generación en generación y que muy pocas veces se registran por escrito. Se enseña sin tener la intención de ser enseñado y termina constituyendo una visión de mundo, las normas sobre lo que está bien y lo que está mal, fórmulas estereotipadas que sedimentan en nuestro “sentido común”.

Cuando recordamos, aunque lo hagamos individualmente, siempre conjugamos lo que recordamos por nosotros mismos con lo que aprendimos de otrxs, lo que sabemos porque lo vimos con nuestros propios ojos con lo que nos contaron y creemos verdadero. En esas conjunciones, se construyen historias en los márgenes de la Historia con mayúscula, esa que nos enseñan en la escuela y que está en los libros importantes. Pero no por estar en sus bordes de la Historia, la historia oral es menos trascendental para las personas. Al contrario, son esas las historias en las que nos sentimos protagonistas.

*Por Laura Ortiz para Brote Fanzine / Imagen de portada: Brote.