Yorka: “Latinoamérica tiene un poder inmenso”

Por Manuel Allasino para La tinta

La banda de indie pop chilena Yorka está de gira por Argentina y harán dos fechas en nuestra ciudad.

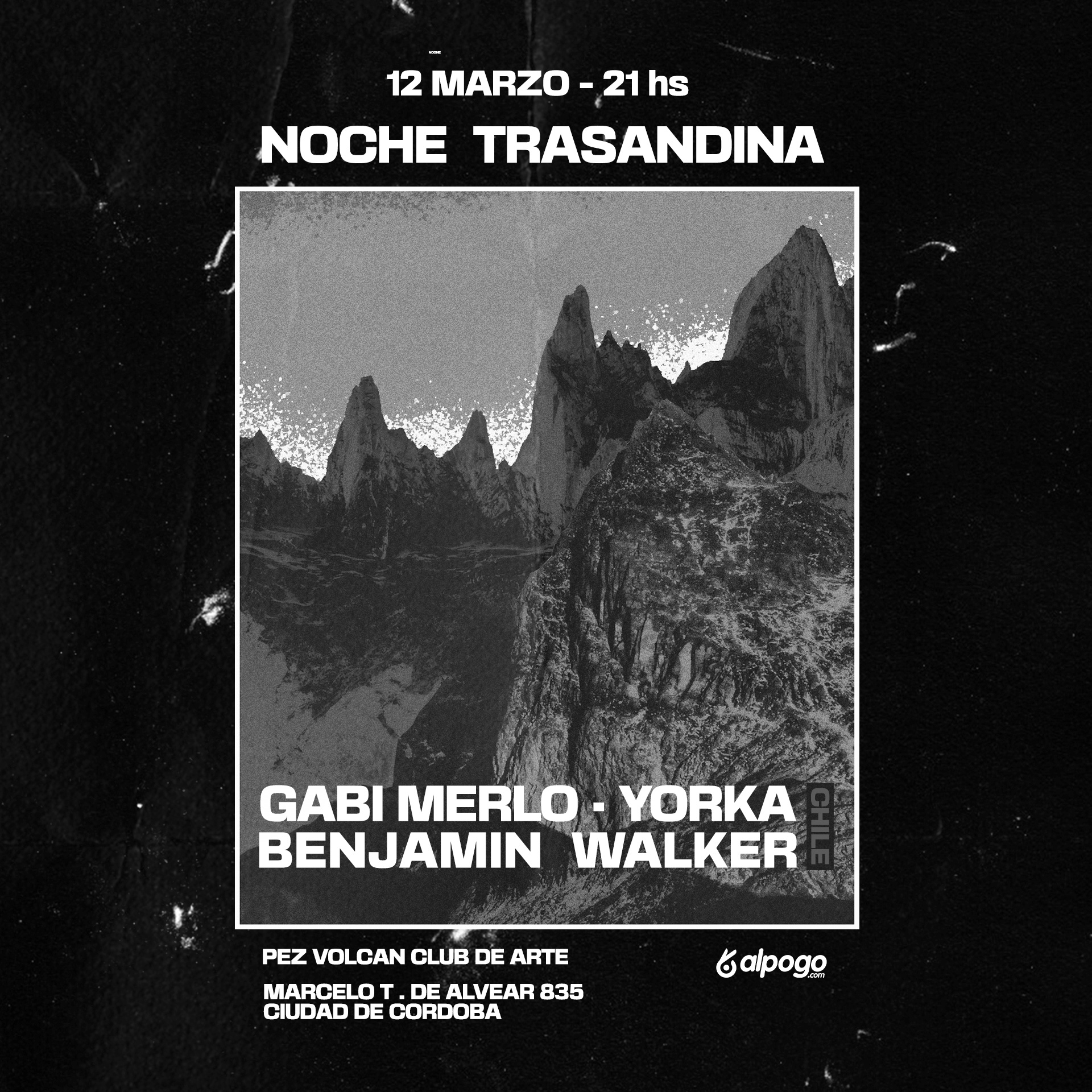

Yorka es una banda chilena originaria de San Bernardo, Santiago, liderada por las hermanas Yorka y Daniela Pastenes. El dúo tiene varios discos publicados y visita por primera vez Córdoba, en donde hará dos presentaciones en Pez Volcán: el viernes 11 de marzo junto a Sofía Viola y el sábado 12 junto a Benjamín Walker y el músico cordobés Gabi Merlo.

Desde La tinta, aprovechamos la oportunidad para hablar sobre el proceso creativo, los nuevos proyectos y la escena musical latinoamericana.

—Ya cuentan con tres trabajos de estudio: Canciones en pijama (2013), Imperio (2015) y Humo (2018), ¿cómo es el proceso creativo?

—El trabajo de creación ha sido bastante autobiográfico y de alguna manera ha contado nuestra historia. Suele pasarnos algo que queremos cantar y nace una idea, una melodía y luego una canción que vamos armando entre las dos. En el 2020, hicimos un disco “pandémico” con nuestros compañeros de casa, porque el encierro nos pilló con otros cantautores chilenos y armamos “Mal”, un disco co-escrito con Benjamín Walker y Hakanna que fue la primera experiencia de ese tipo. A mediados de año, lanzaremos nuestro nuevo álbum que fue trabajado con Cristián Heyne y sentimos que él influyó bastante en las decisiones estéticas de las canciones, jugando con un lenguaje mucho más pop y simple.

—Se encuentran promocionando el sencillo Viento, interpretado en colaboración con una de las principales voces del pop chileno, Gepe, y la cantautora colombiana Lido Pimienta; y en su versión acústica con el reconocido cantautor chileno Manuel García. ¿Cómo fue trabajar con tremendxs músicxs?

—Es un sueño cada vez que compartimos un trabajo con otro artista que admiramos. En este caso, nos dimos el gusto de poder trabajar con esta tríada de artistas una canción que le hicimos a nuestro papá. El mundo está pasando tan rápido e incierto que, si podemos trabajar con alguien que admiramos, lo hacemos más allá de las estrategias.

—Han recorrido el continente de norte a sur con un proyecto musical que va a contracorriente con el llamado «nuevo pop chileno», ¿cómo es la recepción en los diferentes países?

—Sentimos que siempre hemos nadado contra la corriente. Nuestro país es muy pequeño y la música chilena muchas veces nunca sale de nuestro territorio. Estamos trabajando en nuestro país con todo el corazón, pero descubrimos que podemos hacerlo también en cualquier lugar que entienda nuestras letras y nuestro mensaje. Hemos estado en Estados Unidos, México y Brasil tocando en eventos pequeños, organizados por nosotras y descubriendo cómo poder crecer con nuestras propias manos. El público ha reaccionado muy bien y eso nos motiva a seguir viajando, por eso estamos acá en Argentina ahora. Nos encanta lo que hacen artistas argentinas y queríamos venir a conocer este país, poder cantarles nuestras canciones y poder acercarnos más. Creemos que Latinoamérica tiene un poder inmenso gracias al idioma y en la música podríamos aprovecharlo mucho más allá de lo urbano que nos une como continente.

—Se presentarán el viernes 11 de marzo junto a Sofía Viola y el 12 con Benjamín Walker y Gabi Merlo. ¿Qué pueden contarnos de estas fechas en nuestra ciudad?

—Es la primera vez que visitamos Argentina y poder ver más allá de Buenos Aires era una meta. Estamos emocionadas de compartir con un artista cordobés como Gabi Merlo y al mismo tiempo abrirle un show a Sofía Viola, que suena bastante por Chile, es verdaderamente un honor. La guinda del pastel es que compartimos con Benjamín Walker, quien a estas alturas de la vida es nuestro hermano. Estaremos presentándonos dos días seguidos en el Pez Volcán: el viernes en un formato más íntimo y el sábado mostraremos un poco más de nuestros trucos con un formato más amplio.

—Tienen muchas canciones propias, pero también se permiten hacer versiones como, por ejemplo, Yo te diré de Miranda. ¿Cómo surge esa decisión?

—Esa versión le gusta mucho a la gente, jajaja. Mira, para ser sinceras, nos encanta la música. Cuando nos gusta una canción, lo primero que hacemos es buscar los acordes y guitarrearla. En nuestras redes siempre pillarán covers de otros artistas que admiramos. Esta canción de Miranda es un himno, un temazo, nosotras solo le hicimos una humilde versión que ha tenido una linda recepción.

—¿Cómo ven la escena musical latinoamericana?

—Es inmensa y hermosa, somos fanáticas de la música latina, desde lo urbano hasta lo más experimental. Nos gusta cómo Argentina tiene un poco más de rock, Colombia es más bailable, Brasil es un planeta único, México es la balada romántica y así todos los países tienen sus propios condimentos. Nuestro país, Chile, sentimos que es muy melancólico y triste, tiene unos colores particulares que nos encantan. Sentimos que la música latina debería empoderarse más en cada país, deberíamos escuchar más la música de nuestros vecinos y armar un circuito sudamericano o latino que sea sustentable por sí mismo. Está repleto de proyectos buenísimos, solo necesitan ser apoyados y escuchados como lo hacen con la música anglo.

—¿Qué nuevos proyectos tienen en mente en el 2022?

Este año vamos a viajar mucho, lo que más podamos, porque estamos con ese objetivo laboral de hacer contactos y poder crecer aunque sea a paso lento. Por otro lado, lanzaremos nuestro nuevo álbum, así que cada viaje tiene como objetivo poder mostrarles esto que llevamos tiempo armando y que sentimos es lo más auténtico de Yorka. Llegando a Chile, en marzo tenemos nuestro primer Lollapalooza y esperamos que sea el inicio de los festivales masivos en nuestra carrera.

*Por Manuel Allasino para La tinta / Imagen de portada: Yorka.