El genocidio negado: memorias de la crueldad

Por Facundo Sinatra Soukoyan y Luciano Colla para Revista Livertá

La historia está repleta de sucesos que, a simple vista, pueden parecer intrascendentes. Ocurren diariamente, semana a semana y en cada rincón del mundo. Acontecimientos que, muchas veces, se presentan banales, pero que tal vez, años o décadas después, son el desencadenante de transformaciones turbulentas que marcan a fuego el destino de los pueblos. Ningún hecho de enorme magnitud se origina de un día para el otro. Existen señales que los anuncian, decisiones que los encausan y acciones que mueven hilos para engranar esos futuros procesos. Así, solo de esta forma, se puede llegar a comprender por qué ocurren y dónde están sus génesis. Al igual que tantos otros, el genocidio armenio está lejos de escapar de esta estructura.

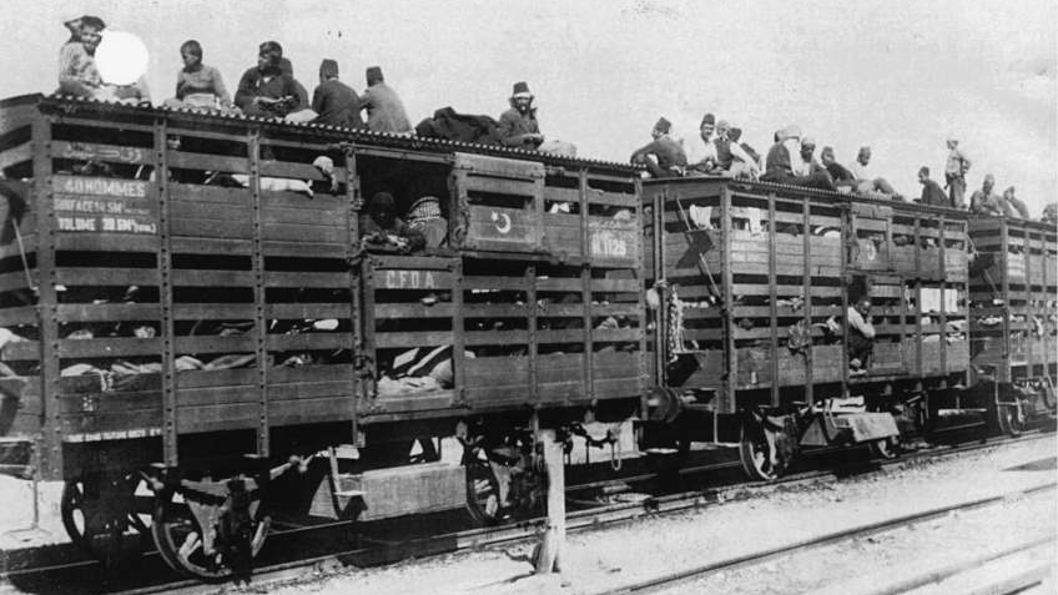

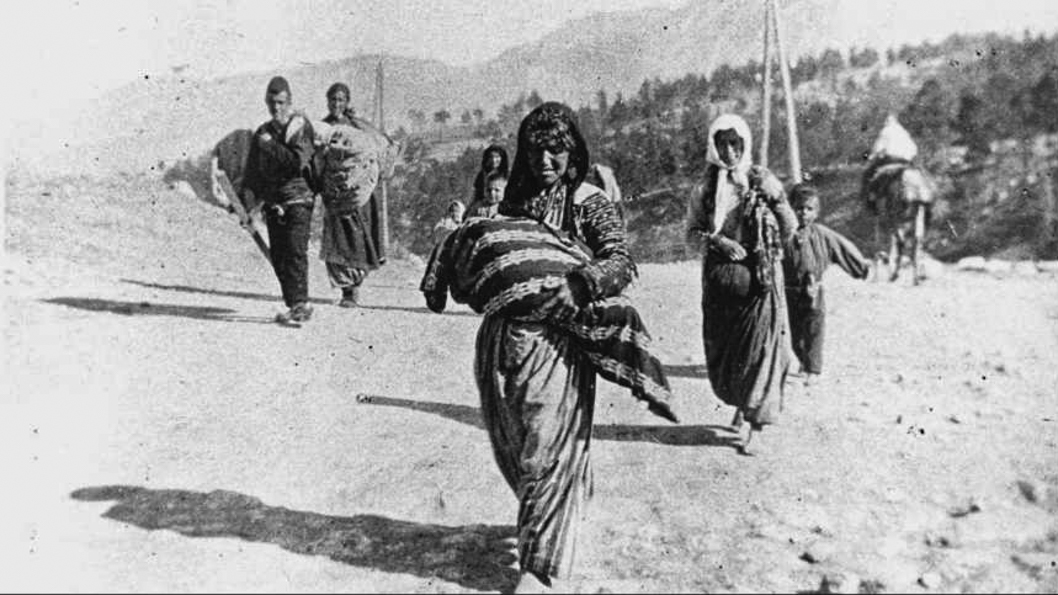

El sábado 24 de abril de 1915, una orden desataba una serie de eventos que terminarían por culminar en una de las masacres más grandes de la historia. Ese día, 250 armenios, entre intelectuales y políticos, serían secuestrados. Mientras el Gobierno de los Jóvenes Turcos hablaba del peligro armenio, se daba comienzo a una deportación masiva de una enorme cantidad de familias que serían arrastradas al exilio obligado, condenadas a atravesar el desierto a solas, libradas a su destino. A la muerte. Todo, bajo la excusa de la seguridad nacional. Sus pertenencias serían robadas y los bienes de la comunidad, arrasados. Una red de 25 campos de concentración sería el destino de quienes no lograrían huir y cientos de fosas comunes, la tumba de otros miles. Un millón y medio de personas asesinadas será la cifra de una brutal cacería que duró de 1915 a 1923.

Pero ¿en qué contexto se pudo originar un genocidio de tal magnitud? ¿Qué ocurrió ese 24 de abril de 1915? ¿Hacia dónde marcharon esas familias a lo largo del desierto sirio? Charlamos con el profesor y licenciado en sociología, Gabriel Sivinian, para intentar comprender algunos de los motivos de esta barbarie. Un infierno a la vista del mundo entero. Un genocidio que, aún hoy, más de un siglo después, sigue siendo negado una y otra vez.

—¿Cuál es el contexto que termina desembocando en el 24 de abril de 1915 en el Imperio Otomano?

—Para entender los hechos, primero, se tiene que caracterizar la etapa en la cual sucede el genocidio. Esta es la etapa del imperialismo, la fase imperialista del capitalismo, lo que fue el proceso de avance de las potencias europeas sobre las distintas regiones del mundo, con Asia y África en particular. Estos embates irán golpeando sistemáticamente en el transcurso del siglo XIX y al Imperio Otomano, fundamentalmente, en la segunda parte. Allí perderá de a poco su presencia en Europa y en África, y se irá recluyendo a la parte asiática. En el curso de estos tiempos, en el Imperio Otomano habrá un claro retroceso y una disolución de lo que había sido un imperio tricontinental en el cenit de su poderío en el siglo XVII. Esto es importante porque será, para ese momento, cuando define sus alianzas y entra en la Primera Guerra Mundial. Es así que, ante las pérdidas territoriales continuas, la dirigencia turca plantea, en términos estratégicos, construir una República de Turquía en la meseta de Anatolia.

Lo que le queda al Imperio Otomano en el inicio de la Guerra de 1914 son, básicamente, las posesiones asiáticas de lo que se llama el Oriente Árabe, una extensión hacia la península arábiga y Anatolia. Entonces, deciden crear una república sobre ese territorio, sobre Anatolia, bajo el lema: «Turquía para los turcos». Además, tras la pérdida en África y en Europa, se proyectan hacia Asia central, que es el origen de estos pueblos túrquicos.

En ese contexto, estaban las minorías no turcas del Imperio Otomano, entre las cuales la armenia era muy importante. No era la única, también estaban en Anatolia los asirios, los griegos o los propios kurdos.

—¿Y qué sucede, entonces, el 24 de abril?

—Ese día, se pone en marcha un plan. En realidad, será la fecha formal de inicio, porque sabemos que un genocidio no empieza un día en particular. Esa madrugada en Estambul, van a ser capturados 250 líderes de la comunidad armenia: sacerdotes, docentes, grandes comerciantes, directivos económicos, intelectuales, poetas, periodistas. Serán encarcelados y, en algunos casos, trasladados hacia el interior de la meseta anatolia. En definitiva, ejecutados.

Hay un descabezamiento de la dirigencia comunitaria armenia y, de alguna manera, esto se toma como fecha de inicio. Como decía, un genocidio no empieza un día. Siempre hay un proceso de acumulación genocida que, en este caso, uno pueda rastrear, por lo menos, desde fines del siglo XIX. Pero, como luego de ese día comienzan ya decididamente un plan de exterminio sistemático, se la toma como una fecha simbólica.

—Se calcula que hay un millón y medio de armenios asesinados y muchos que sobreviven escapando. ¿Cómo son esas rutas, esos recorridos, hacia dónde van estos sobrevivientes del genocidio? Porque, de alguna forma, son los que van a regar la noticia de lo que estaba sucediendo.

—La enorme mayoría, como la técnica de exterminio más importante fue el destierro, la deportación y «traslados», es expulsada hacia los desiertos. Básicamente, hacia el de Dier ez-Zor, en Siria. La mayoría de los sobrevivientes tienen una ruta bastante similar, por lo menos los que llegan al mundo occidental y a nuestras latitudes. Pasan por los que hoy en día son los países árabes, que, en aquel momento, todavía pertenecían al Imperio Otomano, aunque estaban en proceso de lucha por su independencia. Lamentablemente, esos territorios luego cayeron en manos francesas e inglesas, y se terminarán independizando ya sobre la Segunda Guerra Mundial.

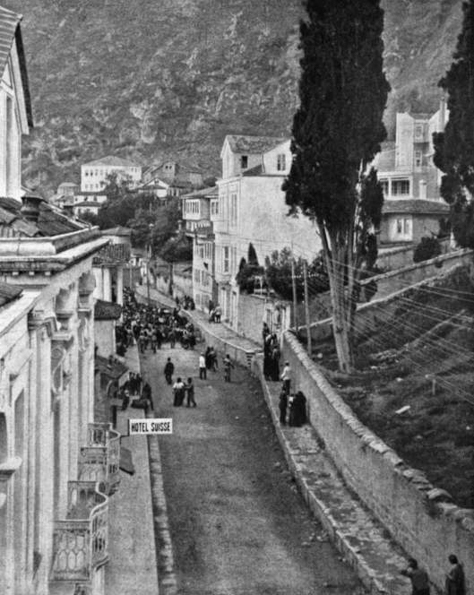

La mayoría de quienes llegan a nuestras latitudes van por Líbano, por Siria, donde, hoy en día, todavía viven comunidades muy importantes. Luego, se van a embarcar por el Mediterráneo. Un periplo bastante similar con algunas comunidades que se van formando en los distintos puertos de la zona, básicamente, en Grecia o en Francia. Los que deciden venir a América, o a los que, finalmente, el destino los trajo hacia América, son los que terminan instalándose aquí. Pero la gran mayoría tiene esta misma ruta y la puerta hacia estos continentes fueron los países árabes. No solo como puerta de salida, sino que también han sido cobijados. Hoy todavía sus descendientes viven entre los pueblos árabes.

—Los armenios que fueron conformando la diáspora en Francia, Estados Unidos e inclusive en el Río de la Plata, ¿cómo se fueron afincando? ¿Cómo lo vivió esa primera generación que llegó y cómo fue transformándose con el tiempo la colectividad?

—Ahí hay un proceso que es lógico de todas las corrientes migratorias, pero que, por otra parte, tiene un elemento distintivo. En este caso, es justamente el crimen genocida que los expulsa. Van a llegar a otras tierras y van a insertarse en otras sociedades absolutamente desconocidas para ellos, desde una situación, en la enorme mayoría de los casos, abrumadora, de penuria material, de relegamiento económico. Hay toda una primera etapa que tiene que ver con asentarse, con organizarse tanto individual como comunitariamente, en familia. De aprovechar también el proceso expansivo y el desarrollo capitalista en nuestras sociedades y, a partir de su trabajo, de alguna manera, protagonizar una movilidad social ascendente. Eso se da en términos sociales.

A su vez, van a cargar con el trauma de la tragedia de la cual fueron víctimas como sobrevivientes y con los cientos de miles que quedaron en el camino en las distintas comunidades: los asesinados, los desterrados, el millón y medio de armenios.

Se da ese proceso en la primera etapa. Hay un tiempo de consolidación de la comunidad, pero una comunidad que recuerda hacia adentro. Una comunidad que, obviamente, mantiene, a través de la tradición oral de los relatos y de las narraciones, la tragedia que habían padecido, de la cual -insisto- eran sobrevivientes. Pero no hay una proyección hacia el resto de la sociedad. En paralelo, se está dando este proceso de movilidad social ascendente.

—Hay una supuesta frase de Hitler en 1939 en la que, haciendo referencia a los planes para invadir Polonia, se pregunta quién recuerda hoy el genocidio a los armenios. ¿Cómo se entiende esto?

—La frase no se sabe si es verídica, aunque sí verosímil. Tranquilamente Hitler pudo haber dicho eso. Hay elementos en común entre los crímenes del nazismo y de los Jóvenes Turcos. De hecho, el Imperio Otomano define sus alianzas cuando entra a la Primera Guerra Mundial y, además del austrohúngaro, su aliado fundamental fue el Imperio alemán. Hubo oficialidad alemana directamente involucrada en los crímenes de genocidio. Hay testimonios y hay documentación que involucra a altos mandos alemanes que, en cuanto aliados, definían las políticas de ambos imperios en el frente de guerra y en las de los traslados hacia el desierto. Están involucrados.

Esos oficiales, obviamente, nunca fueron juzgados ni mucho menos y, en algunos casos, formaron parte de las filas del nazismo. Así que, desde ese lugar, hay un paralelismo. Es una construcción que la propia comunidad armenia, a través de sus intelectuales en Occidente, fue articulando respecto a establecer las equivalencias que tienen todos los crímenes genocidas. O sea, todos estos crímenes reconocen sus singularidades, pero también hay procesos y hay características que son comunes. Entonces, hubo una búsqueda específica de asociar la criminalidad de los Jóvenes Turcos con la criminalidad del nazismo. Y esa frase resuena en ese contexto.

Nosotros, aquí, desde el sur de América, establecemos paralelismos entre el crimen genocida que padece el pueblo armenio con tantos otros genocidios que, lamentablemente, se han dado tanto antes como después. Así que esa frase -insisto- es verosímil y tiene que ver con una construcción que se ha hecho en función de establecer estos paralelismos.

—¿Por qué se habla de un genocidio negado? ¿Negado por quién y en qué situación está este reconocimiento?

—Hablar de un genocidio negado remite a que el Estado que lo planifica, que lo ejecuta y lleva a cabo, finalmente, no lo reconoce. Es obvio que aquellos que administran Estados en los tiempos del proceso genocida no lo hagan, nadie va a aceptar que está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Hay una definición del 24 de mayo de 1915 en donde ya se habla de crímenes contra la humanidad. Es una declaración conjunta de Francia, Gran Bretaña y Rusia, que eran por entonces enemigos del Imperio Otomano. Ahora, sí suele ocurrir que, cuando cambian las administraciones estatales y, por otra parte, cuando la correlación de fuerzas en la sociedad y el paso del tiempo van dejando más claro los sucesos históricos, hay Estados que han reconocido sus criminalidades.

En el caso armenio, han pasado más de 100 años y, más allá de las distintas administraciones que ha tenido, el Estado turco no ha reconocido todavía el genocidio constituyente que está en el origen mismo de la República de Turquía. Tiene que ver con un proceso de definición, de expulsión y exterminio de las minorías no turcas de su territorio, de lo que definen como su territorio ancestral, que es una falacia histórica.

Esto nosotros lo podemos ver en el Estado argentino, porque pasó mucho tiempo y aún hay procesos de reivindicación y de reparación histórica en relación con nuestras poblaciones originarias. Tampoco reconoce como genocidio ese crimen en términos oficiales. Es muy difícil que esto suceda, sobre todo cuando la correlación de fuerza de las comunidades que han sido víctimas es desfavorable. En parte, ese es el motivo por el cual se habla de un genocidio negado. Y, a nivel internacional, si bien han habido avances, tampoco es mayoritario, por lo menos, en términos de la manifestación de los distintos Estados. Sí ha habido, en el caso de Naciones Unidas, en la década del 80, una subcomisión que aprobó el informe de un relator especial, Benjamín Whitaker, en donde la Comisión de Derechos Humanos reconoció como tal el crimen de genocidio.

—Vos participás de una organización comunitaria de la colectividad armenia en la Argentina donde tienen un lema que es: «La causa de los pueblos es una sola». ¿Qué es lo que significa esa síntesis y cuáles son las causas que persiguen los pueblos?

—Vuelvo un poco a la primera respuesta. Si uno caracteriza la etapa en la cual sucede el genocidio armenio, verá que tiene que ver con la avanzada del capitalismo en distintas regiones como Asia y África, y que quienes los llevan a cabo son potencias centrales como Francia, Gran Bretaña, Alemania y luego Estados Unidos. Son muchos los crímenes de lesa humanidad que se han cometido. Y, en ese sentido, la mirada tiene que ser abarcativa. Por supuesto, se debe reivindicar la particularidad, pero también saber que esa particularidad es un eslabón más en una larga cadena de crímenes sobre otros pueblos.

De allí el tema de la solidaridad para con la lucha de esos otros pueblos. Obviamente, reclamando desde la singularidad y entendiendo que, en realidad, las causas estructurales son comunes. Hay un proceso de expropiación de los recursos naturales, de explotación de la fuerza de trabajo, de división internacional de trabajo que nos subordina a todos los pueblos básicamente llamados Tercer Mundo, aunque esa categoría, por esos tiempos, no se utilizaba. Concebir que esta lucha se inscribe en el marco de luchas más amplias, más generales, por erradicar definitivamente toda forma de explotación, toda forma de estigmatización, de segregación institucionalizada hacia nuestros pueblos. Y, en ese sentido, concebir que la lucha es una sola.

La lucha tiene que poner fin a estos regímenes de explotación y, por otra parte, como están motorizados por estas mismas potencias, enfrentar a esas potencias allí donde quiera que estén. Aun en nuestros propios territorios, con sus personeros, porque, lamentablemente, la dependencia de nuestros pueblos no es solamente causa de lo que pueden hacer agentes o factores externos, sino que, en muchos casos, cuentan con complicidades locales. La lucha se concibe en términos generales, más allá de las particularidades que adquiera cada uno.

*Por Facundo Sinatra Soukoyan y Luciano Colla para Revista Livertá / Imagen de portada: Revista Livertá.