Bajo el lente de nadie

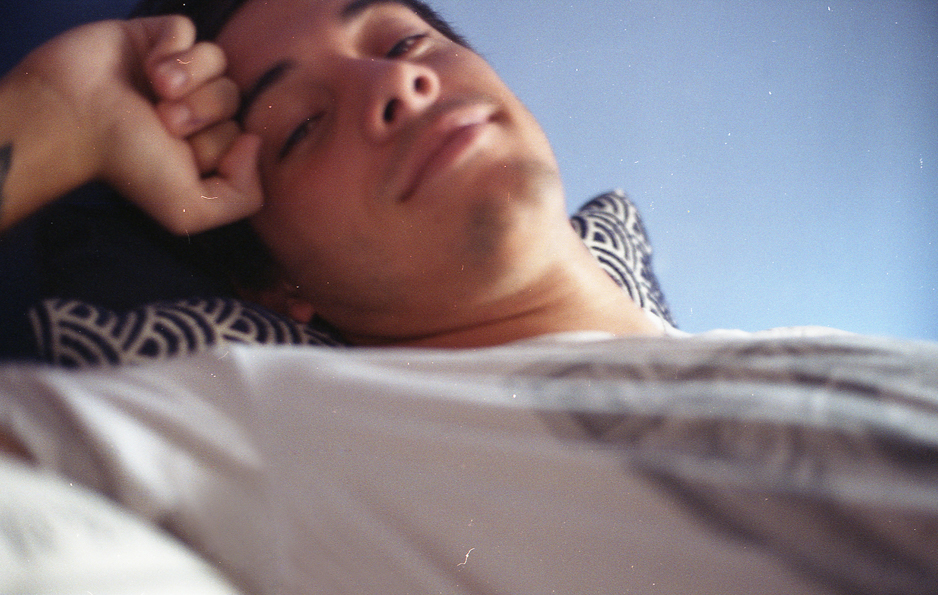

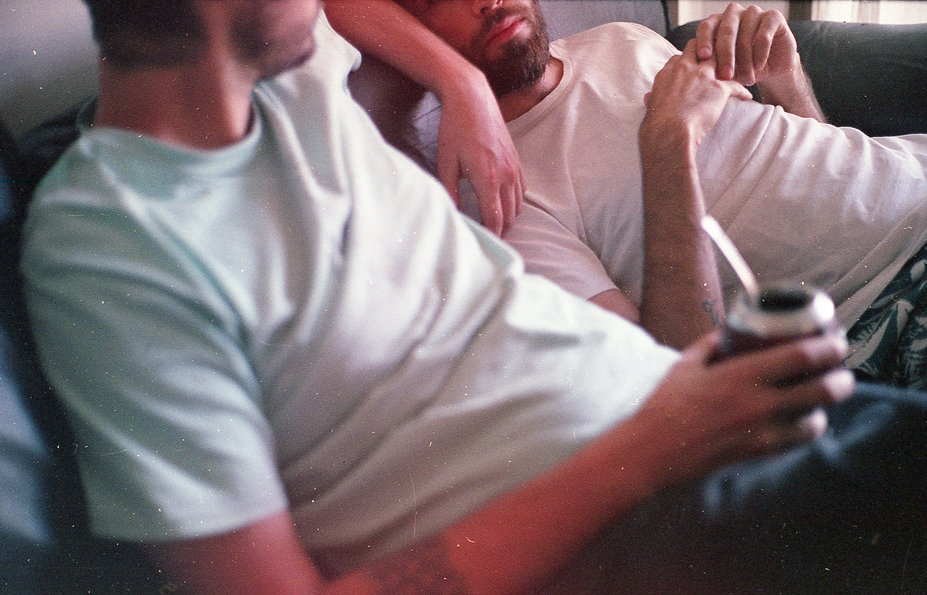

El fotógrafo y artista cordobés Jonathan Reiccholz denunció censura por parte de la Agencia Córdoba Cultura y el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi. Lo convocaron a participar del Ciclo audiovisual “Bajo el Lente”, para luego negarle la difusión de su obra.

Por Fernando Bordón para La tinta

Jonathan Reiccholz es fotógrafo, artista y docente de la ciudad de Córdoba. Tiene una atractiva y prolífica obra fotográfica y visual. Allá por el mes de abril fue convocado para el Ciclo audiovisual “Bajo el Lente” organizado por la Agencia Córdoba Cultura y el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi. Estos espacios proponían tanto difundir obra artística local como ser una ayuda económica para les fotógrafes participantes. Jonathan cuenta que realizó su pieza audiovisual y la entregó en tiempo y forma, pero días antes de la publicación, desde el museo le respondieron que no la difundirían porque no cumplía con la política y los lineamientos de contenidos. Ante este hecho, el artista denuncia que es un claro hecho de censura.

Entre las pautas y descripciones que Jonathan recibió en abril cuando fue convocado por el museo Dionisi, decía que el ciclo nació en 2020 como una forma de “visibilizar y promover las producciones de fotógrafos locales durante estos tiempos tan complejos que estamos transitando, dado por la pandemia Covid-19”. También en ese correo se aclaraba que el vídeo debía hacerse según las siguientes pautas: “Tanto la producción, edición y guion de los mismos, son de estilo libre y a criterio de cada participante, pudiendo incorporar, por ejemplo, todas las fotografías que quieran, música, voz en off, inserts o textos sobreimpresos”.

“Se comunicaron conmigo desde la cuenta oficial de Instagram del museo, pidiéndome un número de teléfono porque querían hablar conmigo. En esa charla me dijeron que conocían mi obra, que sabían quién era, que desde hace tiempo querían mostrar mi trabajo. Les pregunté qué parte de mi trabajo habían visto y me nombraron mi serie ‘El cruel invento del amor’. Pero a mí, sinceramente, me dio la sensación de que no conocían en profundidad”, explica el artista a La tinta.

Ante esa sensación, el fotógrafo le mencionó al interlocutor que estaba desarrollando una serie fotográfica en la que realiza una representación de la Venus, abordada desde el desnudo masculino. Aclaró que no se ven genitales y que su intención era incluirla en el video. Desde la institución le respondieron que no había problemas mientras pusiera un cartel avisando que en las imágenes había desnudos. También le informaron que el ciclo proponía una remuneración de $12.000 a cada fotógrafx participante, dado lo afectado que se vio este rubro con la pandemia. Luego de acordar los términos, le dijeron que su video tendría fecha de publicación el 21 de junio, pero que lo envíe unos días antes para agregarle las gráficas del ciclo.

Jonathan se abocó a la construcción de este trabajo y decidió realizar su pieza audiovisual como statement, donde se muestran las dos obras mencionadas. Decidió nombrarlo Aunque no dejo de esperar el primer beso de amor, en mi versión del cuento estoy despierto. El trabajo fue entregado en la fecha pautada y, poco después, volvieron a comunicarse con él.

“Me llamaron por teléfono y me dijeron que no podían publicar mi video porque era ‘diferente’. En ese primer momento no me dijeron que era por las políticas de censura de las redes sociales, sino eso, que era ‘diferente’. Que no mostraba mi obra, que no era parecido a los otros vídeos”, describe el artista. Ante semejante sentencia, él les dijo que había visto los videos de otrxs colegxs convocados y que también había desnudos, que había aplicado un lenguaje enmarcado en lo performático.

Al día siguiente, volvieron a llamarlo. «Me dijeron que no lo iban a poder publicar porque ellos trabajan con Facebook y YouTube, y en sus políticas no permiten mostrar imágenes de genitales. Les contesté que hasta donde yo sé, el culo no es un genital. Como entre las fotos que muestro está la imagen de un ano, les dije que si molestaba, la sacaba. Me contestaron que entonces qué hacían con las nalgas, a lo que respondí que las políticas de esas redes sociales establecen que mientras no estén en un contexto que las sexualicen, se pueden publicar. También les ofrecí preparar una versión del primer minuto para mostrar en esas redes y que hubiese un enlace a Vimeo donde pudiera verse el video entero sin censura. Me respondieron que ellxs solo trabajan con Facebook y YouTube”.

Jonathan analiza lo sucedido y se pregunta cómo es posible que una institución pública enmarque sus políticas de publicación de obras de arte en base a los reglamentos de una red social de EE.UU. ¿Por qué un espacio como el museo no trabaja en encontrar otras posibilidades para dar espacio a la diversidad de discursos artísticos?

Luego de la negativa por parte del Museo Dionisi, el artista les dijo que ya no le interesaba ser parte de ese espacio y que iba a publicar la obra por cuenta propia. La respuesta fue: “El museo tiene la puertas abiertas para cuando quieras mostrar tu trabajo”. Jonathan agrega que sumado a ese maltrato, el pago prometido jamás llegó a pesar de haber trabajado en la construcción de lo solicitado, bajo las pautas que le indicaron.

La comunidad

Jonathan recibió muchos mensajes de apoyo de colegas y trabajadorxs del arte, sobre todo de las artistas visuales. El video tuvo miles de reproducciones tanto en Instagram como en Vimeo, y se viralizó entre la comunidad artística.

Luego de todo lo ocurrido, el artista reflexiona que rescata algo muy interesante: «Surgió esto de poder hablar del aburrimiento y conservadurismo que hay en las instituciones de Córdoba. Una amiga artista me decía que cómo puede ser que tengamos tan naturalizada esta bajada de línea de parte de las instituciones oficiales, que hacía falta abrir la puerta para poder visibilizar esta situación. Por otro lado, lo que sucedió es que la mayor solidaridad la recibí de artistxs que vienen de las artes visuales y no tanto así de lxs fotógrafxs. Eso me marcó una pauta, un alerta. ¿Por qué el Museo Provincial de Fotografía tiene este perfil y desde la comunidad no nos manifestamos contra eso?”.

En contextos donde se lucha por la ampliación de derechos, todo hecho que retrase debe encender alertas y generar reacciones que sean acordes a la situación. Hay que abrir la cancha a todos los discursos, sin situaciones que entorpezcan el avance de la diversidad de miradas.

Ante la pregunta de cómo cree que esta experiencia puede influir en su obra o en el desarrollo de su discurso artístico, Jonathan dice: “En mi tesis de grado estoy laburando con el autorretrato y el desnudo, pero venía con la sensación de que no encontraba un aglutinamiento en mi obra. Lo del museo me hizo entender una cuestión que está muy hablada, pero hasta que no sucede algo que te hace caer la ficha, no aparece: es esto del otro que nunca tuvo autonomía de su propia representación. Foucault dice que el sujeto feminizado, el penetrado, nunca tuvo ni voz ni voto en su forma de representación. Las identidades marrón, la comunidad LGTBIQ+, lo femenino, todos grupos sociales que siempre estuvieron representadas de una forma que no tenía que ver con la propia. Este hecho me hizo darme cuenta de que siempre estuve queriendo hacer tolerable todo… mi deseo, mi condición como sujeto 0 positivo, que soy puto. Estoy harto de tener que hacerme tolerable para poder estar en espacios, eso me cansó. Entonces, ahí, creo que hay un quiebre. Se liberó algo que no lo tenía en vista. Entendí que toda mi obra es sacar y mostrar el deseo… y que si el afuera no lo tolera, no me importa”.

Aunque no dejo de esperar el primer beso de amor, en mi versión del cuento estoy despierto from Jonathan Reiccholz on Vimeo.

*Por Fernando Bordón para La tinta. Imágenes: Jonathan Reiccholz.