Venezuela: «La izquierda carece de crítica»

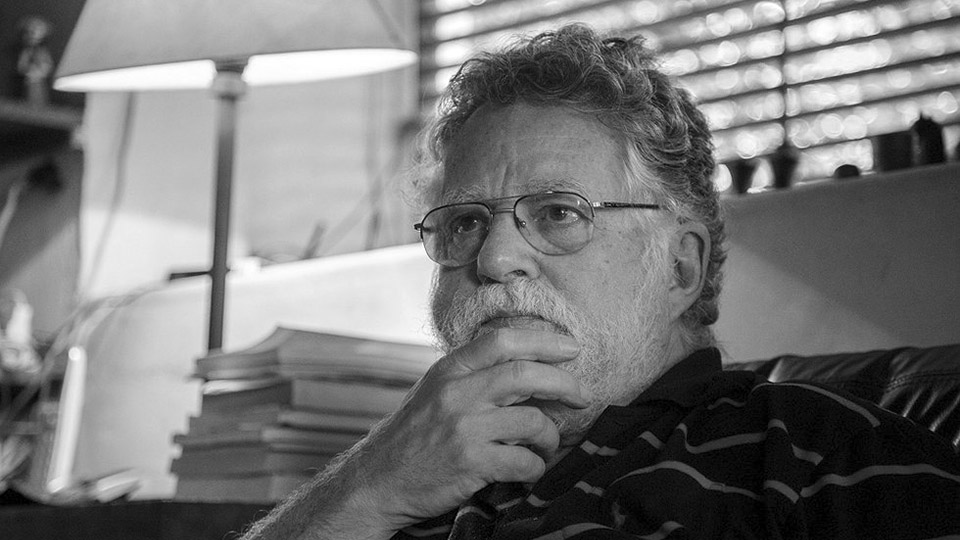

Edgardo Lander no es sólo un académico, profesor titular de la Universidad Central de Venezuela e investigador asociado del Transnational Institute. Es una persona vinculada desde hace años a los movimientos sociales y a la izquierda en su país. Desde ese lugar, afirma que el apoyo incondicional de las izquierdas de la región al chavismo reforzó las tendencias negativas del proceso.

Sostiene que las izquierdas a nivel global no han tenido “capacidad de aprender”, que terminan respaldando un “gobierno de mafias” como el de Nicaragua, y que cuando “colapse el modelo venezolano” es posible que simplemente “miren para otro lado”.

–Hace tres años caracterizaste la situación en Venezuela como la “implosión del modelo petrolero rentista”. ¿Ese diagnóstico sigue vigente?

-Lamentablemente, los problemas que pueden caracterizarse como asociados al agotamiento del modelo petrolero rentista se han acentuado. El hecho de que Venezuela ha tenido 100 años de industria petrolera y de estadocentrismo girando en torno a cómo se reparte la renta ha conformado no sólo un modelo de Estado y de partido, sino también una cultura política e imaginarios colectivos de Venezuela como un país rico, de abundancia, y la noción de que la acción política consiste en organizarse para pedirle al Estado. Esa es la lógica permanente.

En el proceso bolivariano, a pesar de muchos discursos que aparentaban ir en la dirección contraria, lo que se hizo fue acentuar esto. Desde el punto de vista económico se acentuó esta modalidad colonial de inserción en la organización internacional del trabajo. El colapso de los precios del petróleo simplemente desnudó una cosa que era evidente, cuando uno depende de un commodity cuyos precios necesariamente fluctúan.

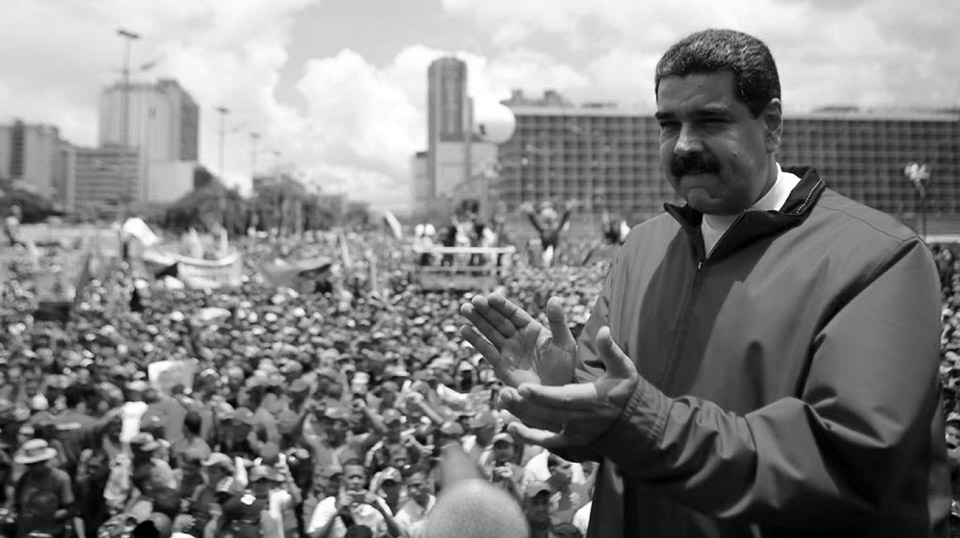

–Las críticas a la situación de la democracia en Venezuela se han acentuado tras la asunción de Nicolás Maduro. ¿Por qué es así? ¿Cómo se compara con la situación bajo el gobierno de Hugo Chávez?

-Primero hay que tomar en cuenta qué fue lo que pasó en el tránsito de Chávez a Maduro. Yo soy de la opinión de que la mayoría de los problemas con los que nos encontramos hoy son problemas que venían acumulándose con Chávez. Los análisis de parte de la izquierda venezolana que reivindican la época de Chávez como la época de gloria, en la que todo funcionaba bien y de repente aparece Maduro como un incompetente o un traidor, son explicaciones demasiado maniqueas y que no permiten desentrañar cuáles son las lógicas más estructurales que llevan a la crisis actual.

El proceso venezolano, por decirlo muy esquemáticamente, siempre estuvo sustentado sobre dos pilares fundamentales: por un lado, la capacidad extraordinaria de Chávez de comunicar y de liderazgo, que generó una fuerza social; por otro lado, precios del petróleo que llegaron en algunos años a más de 100 dólares el barril. En forma casi simultánea, en 2013, estos dos pilares colapsaron: murió Chávez y los precios del petróleo se vinieron abajo.

Y el emperador quedó desnudo. Quedó claro que esto tenía un alto grado de fragilidad, por depender de cosas de las cuales no se podía seguir dependiendo. Además, hay diferencias muy importantes entre el liderazgo de Chávez y el de Maduro. Chávez era un líder con capacidad de dar orientación y sentido, pero también tenía un extraordinario liderazgo dentro del gobierno bolivariano como tal, de manera que cuando él decidía algo, esa era la decisión. Eso genera falta de debates y muchos errores, pero genera también una acción unitaria, direccionada. Maduro no tiene esa capacidad, nunca la ha tenido, y ahora en el gobierno cada quien jala por su lado.

Por otra parte, durante el gobierno de Maduro ha habido un incremento de la militarización, quizá porque Maduro no viene del mundo militar, entonces para garantizar el apoyo de las Fuerzas Armadas tiene que incorporar a más integrantes de las Fuerzas Armadas y darles más privilegios. Se han creado empresas militares, actualmente la tercera parte de los ministros y la mitad de los gobernadores son militares, y están en lugares muy críticos de la gestión pública, donde ha habido mayores niveles de corrupción: la asignación de divisas, los puertos, la distribución de alimentos. El hecho de que estén en manos de militares hace más difícil que sean actividades transparentes, que la sociedad sepa qué es lo que está pasando.

–¿Qué sucedió con los procesos de participación social que promovieron los gobiernos bolivarianos?

-Hoy en Venezuela hay una desarticulación del tejido de la sociedad. Después de una experiencia extraordinariamente rica de organización social, de organización de base, de movimientos en relación a la salud, a las telecomunicaciones, a la tenencia de la tierra urbana, a la alfabetización, que involucró a millones de personas y generó una cultura de confianza, de solidaridad, de tener la capacidad de incidir sobre el propio futuro, uno suponía que en momentos de crisis habría capacidad colectiva de responder, y resulta que no.

Por supuesto, hablo en términos muy gruesos, hay lugares donde hay mayor capacidad de autonomía y autogobierno. Pero en términos generales se puede decir que la reacción que se vive hoy es más en términos competitivos, individualistas. De todos modos, creo que quedó una reserva que en algún momento puede salir a flote.

–¿Por qué no pudo mantenerse esa corriente de participación y organización?

-El proceso estuvo atravesado desde el principio por una contradicción muy seria, que es la contradicción entre entender la organización de base como procesos de autogestión y de autonomía, de construcción de tejido social de abajo hacia arriba, y el hecho de que la mayor parte de estas organizaciones fueron producto de políticas públicas, de promoción desde arriba, desde el Estado. Y esa contradicción se jugó de manera diferente en cada experiencia. Donde había experiencia organizativa previa, donde había dirigentes comunales, había una capacidad de confrontar al Estado; no para rechazarlo, sino para negociar.

Además, a partir de 2005 hay una transición del proceso bolivariano desde algo muy abierto, desde un proceso de búsqueda de un modelo de sociedad diferente al soviético y al capitalismo liberal, a tomar ya la decisión de que el modelo es socialista, y a una interpretación del socialismo como estatismo. Hubo mucha influencia político-ideológica cubana en esta conversión. Entonces estas organizaciones ya empiezan a ser pensadas en términos de instrumentos dirigidos desde arriba, y empieza a consolidarse una cultura estalinista en relación a la organización popular. Y eso le ha dado obviamente mucha precariedad.

–¿Cómo es la situación de la democracia en términos liberales?

-Obviamente es mucho más grave [durante el gobierno de Maduro], y es más grave porque es un gobierno que ha perdido muchísima legitimidad y que tiene niveles crecientes de rechazo por parte de la población. Y la oposición ha avanzado significativamente. El gobierno tenía hegemonía de todos los poderes públicos hasta que perdió aparatosamente las elecciones (parlamentarias) en diciembre de 2015. Y a partir de allí empezó a responder en términos crecientemente autoritarios.

En primer lugar, desconoció la Asamblea, primero desconociendo los resultados de un Estado que le quitaba la mayoría calificada a la oposición en la Asamblea, con razones absolutamente tiradas de los cabellos. Posteriormente, ha habido un franco desconocimiento de la Asamblea como tal, que desde el punto de vista del gobierno no existe, es ilegítima. Y es tan así que hace unos meses era necesario renovar los integrantes del Consejo Nacional Electoral [CNE], y entonces la Corte desconoció a la Asamblea y nombró a los integrantes del CNE, que por supuesto son todos chavistas. Maduro tenía que presentar a comienzos de año una memoria de gestión del año anterior, y como no reconocen a la Asamblea, la memoria se presentó ante la Corte.

Lo mismo sucedió con el presupuesto. Teníamos un referéndum revocatorio para el cual se habían cumplido todos los pasos. Debía hacerse en noviembre del año pasado y el CNE resolvió posponerlo, y eso significó matarlo: simplemente ahora no hay referéndum revocatorio. Era constitucionalmente obligatoria la elección de gobernadores en diciembre del año pasado, y simplemente la pospusieron indefinidamente. Entonces estamos en una situación en la que hay una concentración total de poder en el Ejecutivo, no hay Asamblea legislativa, Maduro tiene ya más de un año gobernando por decreto de emergencia autorrenovado, cuando debe ser ratificado por la Asamblea.

Estamos muy lejos de algo que pueda llamarse práctica democrática. En ese contexto, la respuestas que se dan son cada vez más violentas, de los medios y de la oposición, y la reacción del gobierno, ya incapacitado de hacer otra cosa, es la represión de las manifestaciones, los presos políticos. Se utilizan todos los instrumentos del poder en función de preservarse en el poder.

–¿Qué consecuencias tiene esta situación a largo plazo?

-Yo diría que hay tres cosas que son extraordinariamente preocupantes de las consecuencias de todo esto a mediano y largo plazo. En primer lugar, hay una destrucción del tejido productivo de la sociedad y va a tomar muchísimo tiempo recuperarlo. Recientemente hubo un decreto presidencial de apertura de 112.000 kilómetros cuadrados a la minería transnacional a gran escala en un territorio donde están los hábitats de diez pueblos indígenas, donde están las mayores fuentes de agua del país, en la selva amazónica.

En segundo lugar está el tema de cómo la profundidad de esta crisis está desintegrando el tejido de la sociedad, y hoy como sociedad se está peor de lo que se estuvo antes del gobierno de Chávez; esto es algo muy duro de decir, pero efectivamente es lo que se vive en el país.

En tercer lugar, cómo se han revertido las condiciones de vida en términos de salud y de alimentación. El gobierno dejó de publicar estadísticas oficiales y hay que confiar en estadísticas de las cámaras empresariales y de algunas universidades, pero estas indican que hay una pérdida sistemática de peso de la población venezolana, algunos cálculos dicen que es de seis kilos por persona. Y eso, por supuesto, tiene consecuencias en desnutrición infantil y tiene efectos a largo plazo.

Por último, esto tiene extraordinarias consecuencias en relación a la posibilidad de cualquier imaginario de cambio. La noción de socialismo, de alternativas, está descartada en Venezuela. Se ha instalado la noción de que lo público es necesariamente ineficiente y corrupto. Es un fracaso.

–¿Cómo ves las reacciones de los partidos de izquierda a nivel global, y especialmente en América Latina, respecto de Venezuela?

-Creo que uno de los problemas que ha arrastrado históricamente la izquierda es la extraordinaria dificultad que hemos tenido como izquierda de aprender de la experiencia. Para aprender de la experiencia es absolutamente necesario reflexionar críticamente sobre qué pasa y por qué pasa. Por supuesto, sabemos toda la historia de lo que fue la complicidad de los partidos comunistas del mundo con los horrores del estalinismo, y no por falta de información. No fue que se enteraron después de los crímenes de [Iósif] Stalin, sino que hubo una complicidad que tiene que ver con ese criterio de que como uno es antiimperialista y es un enfrentamiento contra el imperio, vamos a hacernos los locos con que se mató tanta gente, vamos a no hablar de eso. Creo que esa forma de entender la solidaridad como solidaridad incondicional, porque hay un discurso de izquierda o porque haya posturas antiimperialistas, o porque geopolíticamente se expresen contradicciones con los sectores dominantes en el sistema global, lleva a no indagar críticamente sobre cuáles son los procesos que están ocurriendo.

Entonces se genera una solidaridad ciega, no crítica, que no solamente tiene la consecuencia de que yo no fui a criticar lo otro, sino que tiene la consecuencia de que activamente se está celebrando muchas de las cosas que terminan siendo extraordinariamente negativas.

El llamado hiperliderazgo de Chávez era algo que estaba allí desde el principio. O el modelo productivo extractivista. Lo que hoy conoce la izquierda en su propia cultura sobre las consecuencias de eso estaba ahí. Entonces, ¿cómo no abrir un debate sobre esas cosas, de manera de pensar críticamente y aportar propuestas? No que la izquierda europea venga a decirles a los venezolanos cómo tienen que dirigir la revolución, pero tampoco esta celebración acrítica, justificativa de cualquier cosa. Entonces, los presos políticos no son presos políticos, el deterioro de la economía es producto de la guerra económica y de la acción de la derecha internacional. Eso es cierto, está ahí, pero obviamente no es suficiente para explicar la profundidad de la crisis que estamos viviendo.

La izquierda latinoamericana tiene una responsabilidad histórica en relación, por ejemplo, a la situación de Cuba hoy, porque durante muchos años asumió que mientras estuviese el bloqueo de Cuba no se podía criticar a Cuba, pero no criticar a Cuba quería decir no tener la posibilidad de reflexionar críticamente sobre cuál es el proceso que está viviendo la sociedad cubana y cuáles son las posibilidades de diálogo con la sociedad cubana en términos de opciones de salida. Para una gran proporción de la población cubana, el hecho de que se estaba en una especie de callejón sin salida era bastante obvio a nivel individual, pero el gobierno cubano no permitía expresar eso y la izquierda latinoamericana se desentendió, no aportó nada, sino simplemente solidaridad incondicional.

El caso más extremo es pretender que el gobierno de Nicaragua es un gobierno revolucionario y parte de los aliados, cuando es un gobierno de mafias, absolutamente corrupto, que desde el punto de vista de los derechos de las mujeres es de los regímenes más opresivos que existen en América Latina, en una alianza total con sectores corruptos de la burguesía, con el alto mando de la iglesia católica, que antes era uno de los grandes enemigos de la revolución nicaragüense. ¿Qué pasa con eso? Que se refuerzan tendencias negativas que hubiera sido posible visibilizar. Pero además, no aprendemos. Si entendemos la lucha por la transformación anticapitalista no como una lucha que pasa allá y vamos a ser solidarios con lo que ellos hacen, sino como una lucha de todos, entonces lo que tú haces mal allá nos está afectando a nosotros también, y también tengo responsabilidad de señalarlo y de aprender de esa experiencia para no repetir lo mismo.

Pero no tenemos capacidad de aprender, porque de repente, cuando termine de colapsar el modelo venezolano, vamos a mirar para otra parte. Y eso, como solidaridad, como internacionalismo, como responsabilidad político-intelectual, es desastroso.

–¿Por qué la izquierda adopta estas actitudes?

-Tiene que ver, en parte, con que no hemos terminado de descargar al pensamiento de izquierda de unas concepciones demasiado unidimensionales de qué es lo que está en juego.

Si lo que está en juego es el contenido de clase y el antiimperialismo, juzgamos de una manera. Pero si pensamos que la transformación hoy pasa por eso, pero también por una perspectiva crítica feminista, por otras formas de relación con la naturaleza, por pensar que el tema de la democracia no es descartar la democracia burguesa, sino profundizar la democracia; si pensamos que la transformación es multidimensional porque la dominación también es multidimensional, ¿por qué este apoyo acrítico a los gobiernos de izquierda coloca los derechos de los pueblos indígenas en un segundo plano, coloca la devastación ambiental en un segundo plano, coloca la reproducción del patriarcado en un segundo plano? Entonces termina juzgando desde una historia muy monolítica de lo que se supone que es la transformación anticapitalista, que no da cuenta del mundo actual. Y obviamente, ¿de qué nos sirve liberarnos del imperialismo yanqui si establecemos una relación idéntica con China?

Hay un problema político, teórico e ideológico, y quizá generacional, de personas para las que esta era su última apuesta por lograr una sociedad alternativa, y se resisten a aceptar que fracasó.

Fuente: Red Filosófica del Uruguay