Ya es tarde

En el verano de 1976, las conducciones de los grupos guerrilleros tomaban medidas drásticas con aquellos combatientes que, detenidos clandestinamente y aún bajo tortura, caían en la delación. Las patronales hacían lockouts y reclamaban el restablecimiento del “orden”. La presidenta Isabel Martínez de Perón se negaba a renunciar y hasta tenía ambiciones de renovar su mandato. Y los militares ya tenían todo planeado.

Por Marcelo Larraquy para Revista Anfibia

Jesús Ramés Ranier tenía 29 años. Era morocho, algo bizco y estaba un poco pasado de kilos. Se había incorporado al ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) hacía poco más de un año, y si bien no participaba en acciones militares, cubría citas, transportaba armas y realizaba todo tipo de tareas para el área Logística. En agosto de 1975 le habían encargado el traslado de las armas a Córdoba para el ataque contra el D2. En esa oportunidad, contradijo una orden de uno de los jefes del ERP, Enrique Gorriarán Merlo, y decidió que la camioneta avanzara por la ruta 9, una alternativa desaconsejada debido a los habituales controles policiales. Su decisión costó un alto precio: la camioneta fue detenida, el conductor, apresado y las armas se perdieron. Ranier, que venía detrás, en otro vehículo, logró escapar, pese a la voz de alto y los disparos.

Después explicó el hecho, presentó detalles, comprobantes sobre dónde había estado, y fue reincorporado a Logística. El ERP lo necesitaba. Estaba preparando su acción militar más importante, que comprometía a más de doscientos combatientes divididos en distintos pelotones. El objetivo era el Batallón Domingo Viejobueno, en Monte Chingolo, el arsenal más grande del país. Estaba ubicado en el sur del Gran Buenos Aires, rodeado de villas de emergencia. Además del golpe propagandístico que suponía el ataque, el ERP calculaba que podría obtener novecientos FAL, cien fusiles M15, cañones antiaéreos, subametralladoras, un botín de veinte toneladas de armamento y municiones para proveer las unidades urbanas y a los combatientes que todavía perma- necían en el monte tucumano, con los que intentaría retomar la ofensiva y retardar el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas.

La preparación del ataque demandó varios meses. Un conscripto informaba sobre los movimientos internos y un oficial del ERP, que era arquitecto, armó una maqueta en la que se fue definiendo la planificación. Mientras un pelotón tomaba el Batallón de Arsenales y se retiraba con las armas, las unidades de apoyo debían neutralizar nueve puestos policiales sobre la zona del Riachuelo y el camino General Belgrano, que conducía a La Plata, para impedir la llegada de fuerzas militares y policiales, y facilitar la fuga. En los hechos, el asalto implicaba convertir en “zona liberada” los partidos de Quilmes, Avellaneda y Lanús durante al menos doce horas.

Algunas semanas previas cayeron en manos del Ejército cuadros de jerarquía en la zona sur comprometidos con la operación. Varios de ellos fueron detenidos mientras transportaban armas. Pese a las dudas de unos cuantos jefes guerrilleros, que temían que alguno de los cuadros apresados revelara la maniobra, el plan original, previsto para el 21 de diciembre, continuó sin modificaciones. Santucho confiaba en que “Pedro”, Juan Ledesma, jefe del Estado Mayor del ERP, que había caído, no hablaría, y mantenía la convicción de que debía hacerse la operación. El día 22, uno de los jefes del Estado Mayor del ERP, Benito Urteaga, recibió un aviso del conscripto: en el cuartel se estaban reforzando las guardias por una “alerta roja”. La comandancia del ERP recibió este y otros indicios de que la acción podría estar infiltrada, aunque prefirieron suponer que la alerta se debía al levantamiento de la Fuerza Aérea. El 23, día del asalto, se levantó la alerta roja y las guardias fueron las habituales, según reportó el soldado cuando salió del arsenal, a las dos de la tarde. La rutina se había restablecido. Unas horas después, una pareja redujo al conserje de un hotel alojamiento de Quilmes. Setenta militantes del ERP se concentraron en distintas habitaciones.

Pese a las dudas de unos cuantos jefes guerrilleros, que temían que alguno de los cuadros apresados revelara la maniobra, el plan original, previsto para el 21 de diciembre, continuó sin modificaciones. Santucho confiaba en que “Pedro”, Juan Ledesma, jefe del Estado Mayor del ERP, que había caído, no hablaría, y mantenía la convicción de que debía hacerse la operación. El día 22, uno de los jefes del Estado Mayor del ERP, Benito Urteaga, recibió un aviso del conscripto: en el cuartel se estaban reforzando las guardias por una “alerta roja”. La comandancia del ERP recibió este y otros indicios de que la acción podría estar infiltrada, aunque prefirieron suponer que la alerta se debía al levantamiento de la Fuerza Aérea. El 23, día del asalto, se levantó la alerta roja y las guardias fueron las habituales, según reportó el soldado cuando salió del arsenal, a las dos de la tarde. La rutina se había restablecido. Unas horas después, una pareja redujo al conserje de un hotel alojamiento de Quilmes. Setenta militantes del ERP se concentraron en distintas habitaciones.

A las siete menos diez, un camión Mercedes Benz de distribución de bebidas, que estaba en la mira de los binoculares de un coronel apostado en una torre del tanque de agua del arsenal, avanzó hacia allí. El camión arrastró las hojas de los portones y permitió el paso de otros nueve vehículos. Los combatientes del ERP ya habían ingresado. El puesto de guardia no había sido reforzado, y lo tomaron, pero luego no pudieron acceder a la Guardia Central ni a la Compañía de Servicios por la resistencia de ametralladoras pesadas, tanques blindados e incluso helicópteros con que respondió el Ejército, que tuvo refuerzos de Campo de Mayo y del Regimiento 3 de Infantería, además de la Gendarmería, la Policía Federal y la bonaerense. Tras casi tres horas de combate, algunos pudieron refugiarse en la caldera de la Compañía de Servicios. Pero ya se había dado la orden de retirada. Muchos guerrilleros, cerca de treinta, cayeron en los primeros minutos, en el combate. Otros fueron reducidos y fusilados, pese a haberse rendido. A otros los persiguieron y mataron cuando escapaban, o los remataron cuando estaban heridos. También hubo prisioneros rendidos que fueron fusilados en el batallón después del ataque. Durante toda la madrugada, iluminada por los helicópteros, la Infantería hizo rastrillajes por las villas y los bordes del Riachuelo.

En el resumen del combate, la guerrilla tuvo cincuenta y nueve bajas. El factor sorpresa con que el ERP pensaba asaltar el arsenal había sido develado. Tres días después, el buró político hizo un relevamiento de las últimas caídas: en todas aparecía algún vínculo con Jesús Ramés Ranier, el “Oso”. Dos días más tarde, lo encontraron en una casa arreglando un ventilador con otro miembro del ERP.

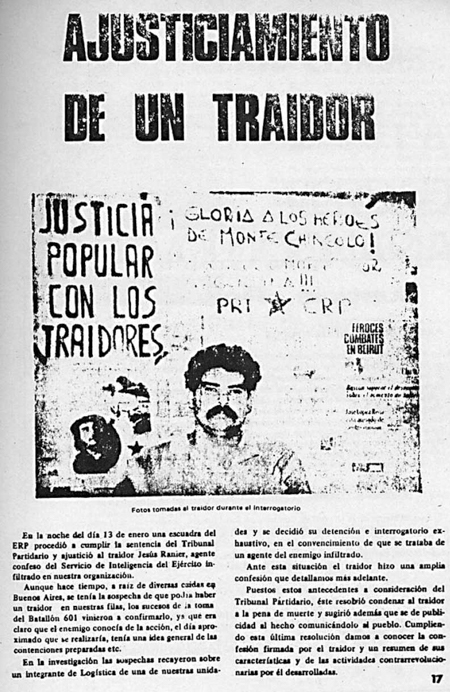

Los primeros cuatro días de interrogatorio, con todo tipo de presiones, el Oso no habló. Hasta que le pusieron una pistola en la cabeza y empezó a hablar, y durante otros cuatro días no paró más. Hacía más de un año que estaba infiltrado en el ERP. Su contacto era el coronel Carlos Antonio Españadero, alias “Peirano”, del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. El Oso recibía un sueldo mensual para él y su pareja, que colaboraba con él. Había sido responsable de la caída de alrededor de cien militantes del ERP y del PRT (Partido Revolucionario de los Trabajadores), además de provocar la caída de talleres de armamentos y de dos cárceles del pueblo, y de haber anticipado al Ejército el ataque al arsenal de Monte Chingolo. El tribunal partidario lo sentenció a muerte. Se le dio la posibilidad de elegir entre un disparo y una inyección letal. Ranier prefirió esta última opción. Un médico de la Compañía de Monte se la aplicó en la vena del brazo. Su cuerpo apareció en el barrio de Flores, con un cartel que lo presentaba con nombre y apellido como un “traidor a la revolución y entregador de mis compañeros”.

El 13 de enero de 1976 el ERP comunicó:

La justicia revolucionaria ha vengado a las decenas de compañeros muertos y desaparecidos y es un ejemplo y una advertencia.

La personificación de un “traidor” en las organizaciones armadas también era útil para explicar un error en decisiones puntuales o el fracaso de una conducta política. Permitía eludir responsabilidades propias.

La delación como consecuencia de torturas era un flagelo que la “justicia revolucionaria” no perdonaba. Para preservar a sus cuadros, la Conducción montonera había recomendado llevar una pastilla de cianuro y eliminarse antes que caer detenido. Las pastillas empezaron a fabricarse en serie. El imperativo era no caer vivo. Pero las pastillas no debían entenderse como un sustituto del arma. Si había que caer, había que hacerlo combatiendo. Y, si las fuerzas de seguridad los capturaban sin haber podido ingerir la pastilla, debían permanecer en silencio durante la tortura.

Este precepto convirtió la imagen del combatiente en cuadro heroico, que podía vencer al enemigo con su silencio. El órgano Evita Montonera explicaba a los cuadros armados que la tortura era un problema más ideológico que de resistencia física. Con fortaleza ideológica, la tortura se podía soportar. El discurso de la indestructibilidad de sus cuadros que transmitía la Conducción entró en contradicción cuando uno de sus jefes, el abogado Roberto Quieto, que había participado en el diseño del atentado a Rucci y en el del secuestro de los hermanos Born, fue arrancado de una playa de San Isidro por un grupo policial o militar (iban vestidos de civil) mientras descansaba con su familia el 27 de diciembre de 1975, cuatro días después del ataque del ERP en Monte Chingolo.

Montoneros desplegó una intensa campaña por su aparición y recogió adhesiones de personalidades políticas y culturales europeas. Incluso, poco tiempo después, Roberto Perdía, número dos de la Conducción, acordó una cita con el general Albano Harguindeguy para negociar su libertad. Montoneros estaba en un momento de debilidad. Y el Ejército estaba afianzado. Acababa de dar dos golpes a la guerrilla: Monte Chingolo y Roberto Quieto.

El vínculo con Harguindeguy era una de las pocas relaciones con el Ejército que conservaba Montoneros. Habían establecido el contacto durante el Operativo Dorrego, en el que militares y la

JP hicieron trabajos sociales conjuntos en octubre de 1973. Poco más de dos años después, en un auto que rodaba por los silos harineros de Puerto Madero, Harguindeguy le explicaba a Perdía que no habría negociación ni tregua posible.

«Quieto no va a aparecer, olvídense. Y además nosotros no vamos a andar tirando cadáveres en las calles, como ahora. Vamos a hacer otra cosa. Dictadura va a ser la nuestra. Ahora no lo van a ver más a Quieto, a nadie van a volver a ver».

A poco del secuestro, la Conducción supuso que Quieto habría suministrado algún tipo de información a sus captores. Esto los impulsó a un cambio adicional en la campaña de reclamo por su aparición. Ordenaron pintar la consigna “Quieto traidor”. Y en su ausencia, sin posibilidad de defensa, el Tribunal Partidario le inició un “juicio revolucionario” por “deserción y delación”.

Para el Tribunal, Quieto, tercer cuadro en jerarquía de la Conducción montonera, no había cumplido con el precepto de “resistir o morir antes de la tortura” y había brindado información sobre dos locales (casas), uno de los cuales era un depósito de armas; además, su revelación de citas en Córdoba, a las que debía concurrir dos días después, habría provocado “la desaparición de cuatro compañeros” (un aspirante y tres colaboradores).

La Conducción no consideraba los matices.

El secuestro de Quieto había sido perpetrado en un lugar público, su familia lo denunció a la policía, la prensa y la Justicia, y la noticia fue anunciada por Radio Colonia (Uruguay), que escuchaba la militancia montonera. Además, fue publicada por dos diarios al día siguiente. Es decir, Quieto habría brindado información sobre citas y locales de la Organización después de las veinticuatro horas posteriores a su caída, cuando esta ya era pública y los riesgos de su supuesta “delación” ya estaban acotados. Tampoco la Conducción tuvo en cuenta que Quieto poseía información que, de haberla suministrado a sus captores, habría comprometido el centro de gravedad de Montoneros —finanzas, inversiones, prensa, logística, domicilios clandestinos— y también la vida del resto de los miembros de la Conducción. Pero no lo hizo. Además, en la vorágine de secuestros que se estaba produciendo en la provincia, era difícil de probar que era responsable de “las cuatro caídas”.

El secuestro de Quieto provocó un fuerte debate interno en Montoneros. En muchos ámbitos se sostuvo que no había sido su “conducta burguesa” la que había provocado su secuestro —como fundamentaba el Tribunal Partidario—, sino que, en su estrategia de guerra con los militares, toda la Conducción vivía atrapada “en la cotidianidad de los hábitos burgueses”. La Conducción prefirió evitar ese debate y presentó la “conducta burguesa” de Quieto como un caso excepcional.

El Tribunal no era inocente en su condena. En ese momento, Quieto era crítico de la política militarista de Montoneros, que, pronosticaba, los conduciría a la inexorable derrota. Su argumento no solo contradecía el “triunfalismo” de la Conducción sino también el plan estratégico de Montoneros en favor del golpe de Estado. No vislumbraban la magnitud de la represión estatal que se avecinaba.

El Tribunal no era inocente en su condena. En ese momento, Quieto era crítico de la política militarista de Montoneros, que, pronosticaba, los conduciría a la inexorable derrota. Su argumento no solo contradecía el “triunfalismo” de la Conducción sino también el plan estratégico de Montoneros en favor del golpe de Estado. No vislumbraban la magnitud de la represión estatal que se avecinaba.

Montoneros pensaba que, a partir de que las Fuerzas Armadas tomaran el poder, el pueblo lograría desenmascarar al verdadero enemigo. Isabel Perón impedía la visualización de los dos contendientes del escenario que imaginaba Montoneros para los meses futuros: la guerrilla contra el Ejército. Y cuanto más intensa fuera la violencia que desplegaran los militares contra el pueblo, mayor sería la conciencia del pueblo para combatirlos. Esas eran las condiciones de la guerra que impulsaba la Conducción; una confrontación directa en el marco de una guerra popular y prolongada con dos intereses diferenciados: los montoneros, en defensa de la clase obrera, dispuestos a una guerra larga, manteniendo el hostigamiento constante y resistiendo la represión; y las Fuerzas Armadas, en defensa de la “oligarquía rural proimperialista”, buscando una guerra corta, cercando y aniquilando a las fuerzas guerrilleras. Quieto no tenía lugar en esa estrategia. Era preferible su condena interna. El 14 de febrero de 1976, mientras permanecía desaparecido, el Tribunal Revolucionario lo condenó a la pena de “degradación y muerte”, que aplicaría en el momento oportuno.

***

Desde el Rodrigazo, la Sociedad Rural y otras corporaciones agrarias venían realizando paros, que acompañaban con movilizaciones y cortes de ruta, y que provocaban desabastecimiento y aumentos en el precio de la carne. El gobierno amenazó con expropiar la hacienda y ordenar una reforma impositiva, pero estaba lejos de una medida semejante. La Sociedad Rural Argentina (SRA) era parte de la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), que reunía distintas cámaras empresarias —del comercio, la construcción, etcétera— y reclamaba el restablecimiento del “orden” y la eliminación de aquellos elementos que “dificultaban el desarrollo del proceso productivo e impedían el aumento de la productividad”, es decir, las comisiones internas de las fábricas, a las que emparentaba con la subversión, sin eufemismos. Tras una reunión con el general Videla, la SRA expresó:

«No se percibe una acción definida en contra del extremismo, [hay] desgobierno [y] un clima de terror creado por la guerrilla, a la que es difícil de combatir por estar amparada en diversos niveles políticos y administrativos».

Es decir, la SRA acusaba a Isabel de ser responsable del caos que servía para allanar el camino al “marxismo”. El 16 de febrero APEGE promovió un lock-out en reclamo de medidas económicas y contra “la subversión”, que contó con el apoyo de alrededor de mil cámaras patronales de todo el país. La decisión de “bajar las persianas” fue interpretada no solo como una demostración del poder empresario frente al “agotamiento” del gobierno, sino como un llamado a la desobediencia civil. APEGE amenazó con suspender el pago de impuestos, cargas fiscales y aportes sindicales; además, convocó a otro paro para el mes de marzo.

Aunque retenía representatividad en sectores industriales, la Confederación General Empresaria (CGE), patrocinada por el ex ministro José Gelbard en apoyo al gobierno peronista, no tenía peso frente a la nueva corporación que apoyaba el golpe de Estado. Su ex titular ni siquiera estaba en el país. Se había exiliado para escapar de la persecución de la Triple A.

Pero Isabel Perón se negó a renunciar. Aun con la falta de respuestas, sin la posibilidad —ni ella ni la oposición— de promover una alternativa en el marco constitucional, mostraba su voluntad de completar su mandato e incluso tenía ambiciones de renovarlo: en los últimos cambios de gabinete del mes de enero, había relevado a dirigentes del PJ que podrían tener hipotéticas aspiraciones presidenciales y contaban con el apoyo del sindicalismo. Isabel se sentía en carrera. Pensaba continuar.

En febrero de 1976, la junta militar que se disponía a gobernar el país ya había planificado sus primeras decisiones. El Proceso de Reorganización Nacional (PRN) sería un gobierno directo y efectivo de las Fuerzas Armadas, con un núcleo de decisiones en el que no habría participación civil, como había ocurrido en la Revolución Libertadora, y los militares tampoco serían “tutores” de un poder civil, como sucedió entre 1962 y 1963 durante el interinato de José María Guido, ni entregarían el gobierno en manos de un militar que estuviese por encima de las tres armas, como había sido el caso del general Juan Carlos Onganía.

En febrero de 1976, la junta militar que se disponía a gobernar el país ya había planificado sus primeras decisiones. El Proceso de Reorganización Nacional (PRN) sería un gobierno directo y efectivo de las Fuerzas Armadas, con un núcleo de decisiones en el que no habría participación civil, como había ocurrido en la Revolución Libertadora, y los militares tampoco serían “tutores” de un poder civil, como sucedió entre 1962 y 1963 durante el interinato de José María Guido, ni entregarían el gobierno en manos de un militar que estuviese por encima de las tres armas, como había sido el caso del general Juan Carlos Onganía.

Las Fuerzas Armadas tendrían el control total del poder como nunca antes había sucedido en la historia argentina. Los jefes militares, por su parte, tendrían el mando exclusivo de la represión ilegal a través de directivas secretas, y además se crearía una Central de Operaciones e Inteligencia (COI) que organizaría las acciones de inteligencia y las operaciones de seguridad, con personal de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE), el Batallón de Inteligencia 601, la Policía Federal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, todas instituciones subordinadas a las órdenes del Comando General del Ejército.

El Día D a la hora “H” sería el 24 de marzo. La maniobra debía encubrirse como una actividad “contra la subversión”. A medida que se aproximaba la fecha, no era difícil interpretar de la lectura de los diarios que se consumaría el golpe de Estado. “Aguárdanse decisiones en un clima de tensión”, “Inminencia de cambios en el país”, publicaron La Nación y Clarín, respectivamente, el 23. En su edición vespertina, La Razón fue más explícito: “Es inminente el final. Está todo dicho”.

Ese día, el ministro de Defensa José Deheza se había reunido con los tres comandantes de las Fuerzas Armadas. El gobierno estaba dispuesto a ofrecer todo, un cambio de rumbo, de planes, puestos en el gabinete; todo menos la renuncia de Isabel. “Ya es tarde”, fue la respuesta de Videla, Agosti y Massera. De todos modos, los comandantes decidieron continuar la entrevista al día siguiente en el Comando del Ejército. Por la noche, el gobierno comunicó que las negociaciones con las Fuerzas Armadas estaban “en un punto óptimo”.

Pasada la medianoche, en los primeros minutos del Día D, Isabel concluyó una reunión con su gabinete, sindicalistas y dirigentes del PJ. “Mañana sigue la reunión. Todo es normal, no tengo noticias de movimiento de tropas”, comentó el metalúrgico Lorenzo Miguel. “Tranquilos, muchachos, que no hay golpe”, indicaban dirigentes del PJ a los periodistas a la salida de la Casa Rosada. Los diarios demoraron el cierre de la edición del día.

A la una menos diez de la madrugada, Isabel abordó el helicóptero en la Casa de Gobierno. La acompañaban su secretario, Julio González, y cuatro hombres de su custodia personal. Los dos pilotos, designados por el brigadier Agosti, emprendieron vuelo. A los pocos minutos, alertados por una orden cifrada por radio, informaron a Isabel que aterrizarían en Aeroparque. Sospechaban que se les había “plantado” una turbina. Su jefe de custodia y su secretario se negaron a descender y recomendaron a Isabel que lo hiciera solo cuando llegara el auto que la conduciría a Olivos. Isabel aceptó el consejo. Pero luego se presentó el jefe de la estación aérea que la invitó a esperar en su despacho.

La Presidenta y sus hombres caminaron cien metros por la pista y apenas llegaron a la oficina, fueron reducidos por supuestos conscriptos aeronáuticos. Adentro, el general Villarreal informó a Isabel que quedaba arrestada y las Fuerzas Armadas tomaban el control del país.

Como indicaba el “Plan del Ejército”, la Casa Rosada, el Congreso, las oficinas públicas y los medios de prensa del Estado fueron ocupados. Lo mismo sucedió con la CGT, la UOM y otros sindicatos, intervenidos por el Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea. En el interior, las tropas ocuparon las sedes gubernamentales y las legislaturas.

En las primeras horas del golpe, fueron detenidas decenas de políticos y sindicalistas, muchos de ellos fueron alojados como prisioneros en camarotes de barcos de la Armada. El intento de detener al ex presidente Cámpora fue fallido; logró refugiarse en la Embajada de México. El ex gobernador Ragone, de Salta, en cambio, había sido secuestrado el 11 de marzo por un grupo comando que lo encerró con un auto en las calles de su provincia. Nunca más aparecería. En la misma madrugada del 24 de marzo, con tropas del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea, se realizaron detenciones de delegados, activistas y comisiones internas de grandes fábricas. La Marina ocupó la fábrica Propulsora Siderúrgica (SIDERAR) y detuvo a obreros que ya habían sido señalados en una lista: fueron encapuchados y torturados.

El día anterior al golpe, la empresa Ford desconoció la representatividad gremial de los delegados y les comunicó que “se olvidaran de los reclamos”. En medio de la reunión, un gerente manifestó: “Yo con ustedes no discuto más. Y a partir de ahora denle mis saludos a Camps”, el jefe de Policía de la Provincia de Buenos Aires. Las oficinas de Recursos Humanos de muchas empresas enviaron telegramas de despido por “abandono de tareas” a obreros secuestrados por las Fuerzas Armadas.

El 24 de marzo de 1976, el secretario de Estado norteamericano Henry Kissinger envió al presidente Gerald Ford el telegrama confidencial 071677 en el que le anticipaba qué haría el nuevo gobierno militar.

«Habrá un fuerte énfasis en la ley y el orden asignando máxima prioridad al esfuerzo antiterrorista. Un operativo limpieza contra figuras políticas y sindicalistas presuntamente corruptos, que incluye los esfuerzos para condenar a Isabel Perón por corrupción. Evitarán una postura rabiosamente antiperonista o antisindical y tratarán de trabajar con sectores receptivos del poderoso movimiento sindical. La implementación de un programa de austeridad moderada que pondrá el acento en una menor participación del Estado en la economía, la responsabilidad fiscal, la promoción de exportaciones, la atención favorable al sector agropecuario des- cuidado y una actitud positiva hacia las inversiones extranjeras».

«Habrá un fuerte énfasis en la ley y el orden asignando máxima prioridad al esfuerzo antiterrorista. Un operativo limpieza contra figuras políticas y sindicalistas presuntamente corruptos, que incluye los esfuerzos para condenar a Isabel Perón por corrupción. Evitarán una postura rabiosamente antiperonista o antisindical y tratarán de trabajar con sectores receptivos del poderoso movimiento sindical. La implementación de un programa de austeridad moderada que pondrá el acento en una menor participación del Estado en la economía, la responsabilidad fiscal, la promoción de exportaciones, la atención favorable al sector agropecuario des- cuidado y una actitud positiva hacia las inversiones extranjeras».

A las 3.21 de la madrugada un locutor anunció, desde una cabina improvisada en el Edificio Libertador, del Ejército, que el país se encontraba bajo el “control operacional de la Junta de Comandantes”. A esa hora, el cuerpo de un hombre estaba tirado en el patio interno del edificio donde vivía. Fue la primera víctima del terror estatal con las Fuerzas Armadas en el poder. Poco después de las 2, efectivos del Ejército llegaron al 1100 de la Avenida del Libertador, en Recoleta, cortaron las intersecciones e ingresaron en el edificio donde vivía el teniente coronel Bernardo Alberte, ex edecán de Perón en los años cincuenta.

Alberte acababa de terminar de escribir una “carta abierta” dirigida a Videla, al que trataba de Señor Comandante General, en la que denunciaba el secuestro y asesinato de militantes políticos; hacía tres días un comando armado había intentado secuestrarlo a él en su oficina, ubicada a tres cuadras de la Plaza de Mayo, pero pudo retirarse unos minutos antes.

En un texto de seis páginas, Alberte reprochaba a la institución militar.

«Cuando con el argumento siempre esgrimido y ahora repetido, de la necesidad de defender “un estilo de vida”, nuestro estilo de vida, el Ejército protagonizó como represor la historia de la ‘Patagonia Trágica’ y los obreros lo hicieron como mártires; cuando desde aviones navales con tripulación también de políticos se bombardeó al pueblo en Plaza de Mayo; cuando se fusiló en la Penitenciaría Nacional, en José León Suárez y en Campo de Mayo; cuando se fusiló en Trelew; cuando militares intervinieron en la profanación del cadáver de Evita».

Y luego alertaba:

«Las morgues renuevan diariamente sus depósitos de cadáveres acribillados y los órganos de seguridad no se asombran, de ningún modo, sino que lo aceptan como común y normal».

Los efectivos rompieron la puerta de ingreso del edificio y obligaron al encargado a conducirlos al departamento, seis pisos por escalera, donde Alberte dormía con su familia. Amenazado y perseguido durante meses, el ex edecán esperaba a la Triple A, pero no eran exactamente ellos. Doce hombres con uniforme de combate del Ejército le gritaron: “¡Alberte, venimos a matarte!”, y Alberte reaccionó e intentó tomar un arma, pero no hizo a tiempo para disparar; lo levantaron y lo arrojaron por la ventana al vacío.

Su cuerpo cayó en el patio del departamento de un juez. Las Fuerzas Armadas ya habían tomado el poder.

Parecía que la pesadilla de la violencia y el terror, los secuestros, las bombas, los atentados, los cadáveres, que había signado la suerte del gobierno peronista de 1973-1976 concluiría en poco tiempo ante la imagen de profesionalismo y pulcritud que transmitían los tres jefes de las Fuerzas Armadas para restaurar el orden. La pesadilla apenas comenzaba.

*Fragmento de “Argentina. Un siglo de violencia política” (Sudamericana), de Marcelo Larraquy

**Publicado en Revista Anfibia