Santucho vuelve

Esta es la historia de un intelectual desaparecido y silencioso, que retorna para azuzar la conciencia de los vivos. El hermano indianista del guerrillero. El más rebelde de los Santucho. El que se negó a pensar al Norte argentino como la periferia aletargada del país agroexportador, y lo imaginó corazón geográfico de la emancipación andina y latinoamericana.

Por Ernesto Picco publicado en Revista Crisis

Fancisco René Santucho ocultaba en el cuerpo dos cicatrices que sólo conocían sus íntimos. Las plantas de sus pies estaban completamente quemadas. La otra marca era más grave. Bajo el saco y la camisa siempre bien puestos, guardaba en el pecho una ennegrecida herida de bala. Las huellas del cuerpo pueden ayudar a explicar una vida. O al menos una parte importante de ella, ahora que la de Francisco aparece otra vez. Ahora que podría tener 91 años si no hubiera desaparecido, el más rebelde de los Santucho vuelve.

Francisco René fue la oveja negra de su familia. ¿Por qué, en una casa donde había radicales, comunistas, y nacionalistas católicos, él era el único que era otra cosa? Una cosa tan sin nombre que tuvo que ponerle uno propio. ¿Por qué cuando sus hermanos y hermanas miraban hacia Buenos Aires y Europa, él miraba a los indios? Ese pasado aborigen que tanto le preocupaba fue el que lo ayudó a imaginarse el noroeste argentino no como la periferia aletargada del país agro exportador, sino como el corazón geográfico de un proyecto de liberación andino y latinoamericano.

Ese proyecto, que primero fue cultural y después fue político, que después se le fue de las manos y le costó la vida. De los diez hermanos, ocho eran varones y Francisco era el cuarto. Justo a él, sin razón aparente, le tocó cargar con el difícil peso del nombre del padre. Francisco Rosario, el patriarca de los Santucho, había nacido a fines del siglo XIX en el seno de una familia de obreros analfabetos de Colonia Pacará, en la frontera con Tucumán. Salió de allí para estudiar y logró recibirse de procurador, a pesar de los cuestionamientos familiares. En su casa del campo no querían que se alejara, pero Francisco Rosario hizo su camino a la ciudad, abrió un estudio jurídico, se vinculó al creciente partido radical y fue diputado provincial en los años treinta.

A pesar de su rápido ingreso en las altas esferas profesionales y políticas de Santiago, Francisco Rosario repetía siempre que su objetivo en la vida era otro: “Tener muchos hijos y darles a todos el apoyo y la posibilidad de formarse y ser universitarios”. De aquellos muchos hijos, justo el que llevaba su nombre era el que más problemas le iba a dar.

***

Casi todos los vástagos de Santucho cumplieron el deseo paterno: los dos mayores, Amilcar y Raúl, se recibieron de abogados en la UBA, igual que Manuela, la menor de las mujeres. Blanca se recibió de escribana y Robi, que más tarde sería el principal líder de la guerrilla guevarista en Argentina, de contador. Julio, el menor de los varones, estudió para cura pero terminó recibiéndose de teólogo. Omar, Chicho y Carlos fueron peritos mercantiles y trabajaron en empresas o en sus propios emprendimientos comerciales.

Francisco René, cargando el nombre del padre, ni siquiera terminó el secundario. “Lo que me enseñan en la escuela ya lo sé”, repetía el Negro, como le decían sus hermanos. Ya lo sabía y no le gustaba. Se aburría. No estudiaba lo que le daban. Callado –como el padre–, hacía su propio camino. Leía en su casa, por su cuenta, desde muy chico. Iba de Shakespeare a Mariátegui. Algunos libros heredados de sus hermanos mayores, él se los adueñaba. Se aislaba del resto de la familia y escudriñaba la historia en otros autores que no eran los del aula. Aquella vida retraída del Negro estallaría muy pronto en una ruidosa tragedia.

Su padre lo mandó al internado católico del colegio San José. Iba a la mañana, y volvía a la noche. Debía confesarse todos los días con los curas. Francisco René no aguantó esa vida, y empezó a fugarse en secreto. En el San José pensaban que se escapaba a la casa y en la casa pensaban que estaba en el San José. Él se iba a leer a la plaza, o a deambular por el Parque Aguirre. Se pasaba horas caminando entre los enormes eucaliptus, y disfrutaba de jugar con fuego. Cuando se cansaba de leer armaba montículos con las grandes hojas de los árboles y las encendía.

Nadie sabe muy bien cómo, ni si fue a propósito. En una de esas escapadas, se sacó los zapatos, pisó las hojas ardiendo y se quemó los pies. Las marcas le quedaron de por vida. La otra cicatriz vendría después.

Llegó diciembre del tercer año del secundario y no aprobó las materias suficientes para pasar de curso. Mientras el resto de los hermanos se lucían en la universidad y en la escuela, él fracasaba. Y los enfrentamientos con su padre eran cada vez mayores. Francisco René sufría en el mismo silencio en que leía y se escapaba.

Algunas tardes las pasaba en la casa de su tío Julio, un hermano de su madre que vivía en la calle 12 de octubre, frente a un filoso monte donde terminaba la ciudad. Había visto en esa casa algo que lo ayudaría a salir de su atolladero.

Después de mucho pensarlo, una tarde calurosa de 1942, el Negro se paró frente al espejo de su tío. Ese día se miró más profundo que nunca. ¿Qué veía en aquel reflejo callado que le devolvía el espejo? Su pasado vital, siempre dirigido por las demandas del padre. Y su largo pasado histórico, que él conocía y en la escuela le negaban, parecía no importarle a nadie. Atrapado en ese presente oscuro se miraba al espejo y veía a un indio de rasgos afilados con ropa de burgués. La piel marrón y el pelo negro duro. Los ojos pequeños, estirados hacia atrás y hacia arriba, en una mirada casi asiática. Observaba en su reflejo adolescente a alguien que no encajaba. Y cuando intentaba mirar el futuro, no veía nada. En la mano derecha le pesaba el revólver del tío Julio. Se lo llevó al pecho y disparó sin más vueltas.

Raúl Santucho es uno de los cinco hermanos que sobrevivieron a la represión de los setenta. Fue juez civil, camarista, y convencional constituyente nacional. Durante la Intervención Federal de la provincia en el 2004, integró el Superior Tribunal de Justicia. Hoy anda arrimándose a sus cien años y hace rato que ya no sale de la casa. Bajísimo, camina aferrado a un bastón casi tan corto como sus pasos. Se sienta en un living pequeño y austero, de sillones viejos. Habla del Negro con lentitud. Como si el pasado lo hundiera. Haciendo un esfuerzo por recordar, mide cada palabra y se toma largas pausas. Con la mirada perdida, recuerda el intento de suicidio de su hermano.

Raúl Santucho es uno de los cinco hermanos que sobrevivieron a la represión de los setenta. Fue juez civil, camarista, y convencional constituyente nacional. Durante la Intervención Federal de la provincia en el 2004, integró el Superior Tribunal de Justicia. Hoy anda arrimándose a sus cien años y hace rato que ya no sale de la casa. Bajísimo, camina aferrado a un bastón casi tan corto como sus pasos. Se sienta en un living pequeño y austero, de sillones viejos. Habla del Negro con lentitud. Como si el pasado lo hundiera. Haciendo un esfuerzo por recordar, mide cada palabra y se toma largas pausas. Con la mirada perdida, recuerda el intento de suicidio de su hermano.

El Negro tomó esa decisión. En la imagen del espejo veía que le devolvía el corazón a la derecha. Se tiró al otro lado. El corazón le daba a la derecha. Entonces no fue fatal el intento. Cuando me enteré vine urgente. A apoyarlo. Cuando llegué de Buenos Aires todavía estaba internado en el sanatorio. Yo me acerqué a la cama. No éramos cariñosos entre nosotros. Y él era muy reservado. Me acuerdo que me acerqué y le di un beso en la frente. Debe haber sido la única vez. Fuimos poco expresivos. Pero nos queríamos y nos respetábamos muchísimo.

Él estaba muy presionado por mi padre. Que después de eso comprendió que no podía doblegar el carácter del Negro. Él no era que no estudiaba. Leía mucho. Leía por su cuenta. Pero se ocupaba de otro tipo de cosas. Y era duro. No se dejaba convencer. Y mi padre se dio cuenta. No lo presionó más. Lo dejó ser libre. Por eso creo que después con Robi no tuvo ningún enfrentamiento, con todo lo que Robi eligió hacer, mi padre no le reprochó nada.

El Negro se recuperó y al poco tiempo se fue de la casa. Quería independizarse. No contaba con la ayuda del padre. Él se excluía solo.

***

Entre 1945 y 1951 Francisco René se dedicó a viajar. No fue el viaje iniciático de los que salen a buscarse a sí mismos recorriendo el mundo. Al menos no el mundo entendido como una lejanía fantástica, que está en algún afuera difícil de alcanzar. El Negro se encontró a sí mismo viajando por territorios más reales y profundos: el de los interminables caminos de tierra del campo santiagueño. Ese viaje lo hacía perderse en los laberintos de su pensamiento. Así pasó sus tiempos de veinteañero rebotando por distintos empleos. “Trabajos humildes”, relatan en su familia paterna, casi con lástima. En Fernández fue agricultor y capataz de obras viales, y luego fue empleado en el hospital de Las Termas, de donde lo echaron por repartir folletos de la Liga por los Derechos del Hombre. Después se alejó más de la capital santiagueña y recorrió los obrajes de Weisburd y Monte Quemado, en el norte boscoso de la provincia.

Luego de unos años, el Negro Santucho intentó echar raíces y regresó a vivir a la ciudad de Santiago. Había decidido dedicarse a vender libros, y eligió hacerlo a partir de 1951 en la antigua casa de los Taboada, donde habían vivido los caudillos que gobernaron la provincia en el siglo XIX. Allí, en una de las habitaciones que daba a la calle Buenos Aires, en pleno centro de la ciudad, Santucho bautizó a su librería con un nombre del otro mundo que él añoraba: Aymara.

A mediados de los cincuenta en la provincia de Santiago del Estero había poco más de 450 mil personas. Tres cuartas partes de ellas vivían en zonas rurales y, aunque se desconoce el número con precisión, alrededor de cien mil eran obreros forestales. Casi todos ellos indígenas o descendientes de los pueblos originarios. Con los impuestos que pagaba aquella industria se sostuvo, durante la primera mitad del siglo XX, más del veinte por ciento del presupuesto del gobierno. Pero poco y nada se veía de ese mundo en la capital provincial. Los obrajes estaban lejos y la Madre de Ciudades intentaba volverse urbana y sofisticada, mirándose siempre en el espejo del lejano y difuso Buenos Aires.

Para ayudarlo a atender el negocio, el Negro contrató como su secretaria a Gilda Roldán, una joven de 18 años que acababa de terminar el secundario. De a poco, la librería empezó a recibir clientes eventuales, pero también poetas, escritores y pintores, que comenzaron a frecuentar el lugar. Entre fines de los cincuenta y principios de los sesenta circulaban por Aymara los pintores comunistas Bernardo Ponce Ruiz y Alfredo Gogna. El anarquista Aldo Secco, un ex empleado de Obras Sanitarias, que pasaba sus días entre las horas que atendía una carnicería y las que se encerraba a leer los libros que le compraba a Santucho. Andaba el poeta Juan Carlos Martínez. También Leopoldo Allub, Eduardo Archetti y Carlos Zurita, que empezaban sus estudios de sociología y vivían un poco en Santiago y otro tanto en Buenos Aires. Frecuentaba el grupo Luis Rizo Patrón, un maestro al que apodaban Petaca y había sido compañero de escuela de Robi. Él y Chicho eran los dos hermanos que mantenían contacto más fluido con el Negro.

Algunos de aquellos visitantes asiduos habían formado en 1956 el grupo Dimensión, nombre que le pusieron a la librería cuando se mudó a la Galería Tabycast, y que también le dieron a la revista que empezaron a publicar ese año. Escribían ensayos sobre cultura y poesías afrancesadas, reseñaban libros y organizaban proyecciones de películas y conferencias. De a poco se convirtieron en un grupo más grande. Se pasaban horas hablando de arte, del amor, y del sentido de la vida. Largas noches de calor en las que comían, bebían y fumaban. Unos escribían, otros pintaban. Entre las volutas de humo y la transpiración veraniega, algunos experimentaban con pastillas de ritalina, un estimulante a mitad de camino entre la cafeína y las anfetaminas que, decían los más audaces del grupo, excitaba el genio. Pero no el Negro. Él era el más moderado. Le gustaba la soda fría, que era lo que tomaba en las noches de bares. Y a veces, al final, apenas un vaso de vino.

Algunos de aquellos visitantes asiduos habían formado en 1956 el grupo Dimensión, nombre que le pusieron a la librería cuando se mudó a la Galería Tabycast, y que también le dieron a la revista que empezaron a publicar ese año. Escribían ensayos sobre cultura y poesías afrancesadas, reseñaban libros y organizaban proyecciones de películas y conferencias. De a poco se convirtieron en un grupo más grande. Se pasaban horas hablando de arte, del amor, y del sentido de la vida. Largas noches de calor en las que comían, bebían y fumaban. Unos escribían, otros pintaban. Entre las volutas de humo y la transpiración veraniega, algunos experimentaban con pastillas de ritalina, un estimulante a mitad de camino entre la cafeína y las anfetaminas que, decían los más audaces del grupo, excitaba el genio. Pero no el Negro. Él era el más moderado. Le gustaba la soda fría, que era lo que tomaba en las noches de bares. Y a veces, al final, apenas un vaso de vino.

La contracara de esa bohemia urbana que cultivaban los hombres de Dimensión, estaba en el interior rural. Hacía medio siglo se habían instalado empresarios europeos a talar el monte santiagueño para exportar sus materias primas al exterior. El ruso Israel Weisburd era el más imponente de ellos. En 1898 había llegado al pueblo de El Bravo, al noreste de la provincia. Allí había armado sus primeros obrajes y hasta había construido un ramal propio del ferrocarril para sacar la producción de tanino, leña y carbón. Creció desmesuradamente, como ninguno. En 1953 la familia del ruso Israel poseía 150 mil hectáreas y más de 2500 obreros trabajando para ellos en ese territorio, que se iba desplazando y expandiendo a medida que se talaba el bosque. La empresa había construido ochenta casas, 17 escuelas y un hospital. El pueblo, claro, se terminó llamando Weisburd, como los rusos.

El Negro había andado por ahí. Conocía a los hacheros y las condiciones infrahumanas en que vivían. Trabajaban en cuero, a destajo, en medio de los calores y las alimañas del bosque. El jornal lo gastaban en despensas que le pertenecían a los patrones, a los que terminaban debiéndoles más de lo que les pagaban. Y así, en deuda, se movían como esclavos de una criatura gigante que se desplazaba a pasos paquidérmicos devorando el bosque. Aunque ninguno era tan grande como Weisburd, por el resto del territorio santiagueño se emplazaban casi doscientos obrajes. Santucho había visto que a los hacheros no les quedaba otra que trabajar, aceptando la violenta explotación de los patrones. Había escuchado que entre ellos susurraban en quichua, cuando no querían que los capataces los entendieran. Ahí empezó a aprender el Negro la lengua de los originarios.

A fines de los cuarenta Santucho había recorrido diferentes obrajes de la provincia, y siguió de cerca la creación de la Federación Obrera Santiagueña de la Industria Forestal. Pero los 4500 trabajadores afiliados en 1950 no alcanzaban para mejorar las condiciones de vida de los obreros e indígenas explotados. Después de abrir su librería e instalarse en la capital santiagueña, el Negro volvió a visitar el Santiago rural. Iba con la excusa de vender libros. Lo acompañaba su hermano Chicho, que tenía una fábrica de sellos de goma y vendía también lo suyo.

Viajaba como si fuera a respirar. A ensuciarse. Tomaba ese aire polvoriento y volvía a echarlo en la ciudad, como un testimonio del otro mundo. En los cinco números que la revista Dimensión publicó en 1956, Santucho escribió artículos sobre la cuestión indígena y la conciencia americana. Escribió un folleto sobre los pueblos originarios santiagueños que imprimió y repartió en la capital. Desde allí el Negro intentaba vincular los dos mundos en que vivía. No faltó mucho para que Santucho entendiera que no alcanzaba con escribir ni con ayudar a un sindicato de obreros en triste desventaja. Comprendió que hacía falta crear algo nuevo, y se empezó a preparar para la lucha. Como cuando era adolescente y se escapaba al parque, pasaría de los libros a encender un fuego.

***

En su living alfombrado y con las paredes cubiertas por más de una decena de cuadros de todos los tamaños y colores, Carlos Zurita camina despacio hacia una torre de libros que sobresalen de una mesita. Saca el de más arriba y vuelve a sentarse en su sillón. Es una edición de bolsillo de una colección de cuentos de Raymond Carver. La abre y en la última página dibuja con lápiz una resta, y calcula:

Me llevaba varios años el Negro. Diecisiete años. Yo acababa de terminar el secundario y tenía preocupación por la literatura. Iba a la librería cuando recién se mudó al Pasaje Tabycast, en el año 57. Ya atendía la Gilda. Una de las primeras charlas que tuve con él fue en la esquina de Tucumán y Libertad. El Tokyo Café. Había dos mesas de billar. Charlamos y al poco tiempo me publicó un poema mío en Dimensión. Era alguien de un espíritu muy abierto. Yo no tenía ideas políticas muy claras. Después me metí a la izquierda nacional. El primer tipo que escuché hablar de Haya de la Torre fue al Negro. Él invitaba gente a Santiago. Lo trajo a Carlos Astrada, un filósofo muy importante que había escrito El Marxismo y las escatologías. También lo trajo un invierno a Gombrowicz. Hacíamos caminatas para hablar de filosofía. Una vez me dice “Carlos, me compré un Packard negro”. Era un auto como de la mafia. Enorme. Tenía un vidrio que separaba los asientos de adelante y los de atrás. Con eso recorría. El primer viaje que hice al interior de Santiago del Estero fue por la ruta 34 hasta Lugones para probar ese auto. Después ya me quedé en Buenos Aires y empecé a venir menos. Pero cada vez que venía iba a Dimensión a verlo al Negro. Con el tiempo se empezó a armar la fuerza política. Algo que no había. Ellos fisionómicamente eran otra cosa. Uno lo veía al negro y veía a un peruano.

***

El Frente Revolucionario Indoamericanista Popular (FRIP) se formó en la primavera de 1961. Francisco Santucho preparó el folleto que los presentaba en sociedad. Escrito en castellano y en quichua, llamaba a la unión de campesinos, obreros, estudiantes e intelectuales. En ese orden. Salieron a repartirlo en el campo y en la ciudad. En el primer párrafo del boletín explicaban su objetivo: “Destruir el sistema de explotación y opresión económica imperante en el país, y especialmente en su región más castigada, que es el noroeste”.

Desde aquella salida a la palestra la vida política entró en un ritmo vertiginoso. El Negro, que en el 61 tenía 36 años, era el visionario. Robi, de 25, empezó a funcionar muy temprano como un armador político audaz: estudiaba economía en Tucumán y lideraba el MIECE, un movimiento estudiantil que fue el núcleo del FRIP en esa provincia. Petaca Rizo Patrón, que se había ido a vivir a Metán, hizo lo propio en Salta. Chicho Santucho era el anfitrión. Carlos Zurita dice que Sellogom, su negocio ubicado en la calle Libertad 650, era su jabonería de Vieytes. Estaba en pleno centro santiagueño y allí se reunían a planear su revolución.

En 1962, tras el golpe que derrocó a Frondizi, Francisco fue detenido por primera vez. A los pocos meses salió en libertad, cuando el presidente Guido decretó la amnistía para los presos políticos. Con el regreso de la democracia, mientras Illia intentaba gobernar, en el norte el FRIP diagramaba su propia construcción política, alejado de los partidos tradicionales y fantaseando una revolución india y obrera. En 1964 organizaron su primer congreso en Tucumán. Tras ese encuentro, entre Robi y el Negro escribieron y publicaron las diez tesis que proponían la revolución argentina desde el noroeste del país.

Inspirados por la revolución cubana pero decididos a pensar desde una perspectiva nacional, independiente de las izquierdas europeas, los hermanos Santucho concebían a la Argentina como un país colonial, en el que ni la burguesía nacional ni la burocracia sindical centralizada en Buenos Aires iban a conseguir la auténtica independencia del imperialismo internacional. Entendían que los desniveles regionales del país tenían al norte argentino como el eslabón más débil de la cadena, con obreros superexplotados que serían el detonante de la revolución. Con la industria forestal en decadencia, ante la baja de la demanda internacional de las materias primas del monte santiagueño, la esperanza la habían puesto en el proletariado azucarero de Tucumán. Asumiendo la conducción intelectual del FRIP y con la fuerza de la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, se disponían a ganar la conciencia del campesinado y el proletariado urbano. Pero para eso, necesitaban expandirse al resto del país.

En 1964 empezaron las expediciones de los embajadores del FRIP a Buenos Aires. Robi inició conversaciones con Nahuel Moreno, representante de la izquierda trotskista que desde la organización Palabra Obrera soñaba con infiltrarse en el peronismo y ganar desde adentro la batalla ideológica. El Negro disentía en esa búsqueda y tenía otro horizonte: junto con Carlos Zurita fueron al encuentro de Jorge Abelardo Ramos, que en 1961 había fundado el Partido Socialista de Izquierda Nacional, y por entonces escribía su Historia de la Nación Latinoamericana.

Santucho y el joven Zurita se embarcaron en el tren Estrella del Norte. Un gusano de hierro con dieciocho vagones de largo, que recorría las vías de Tucumán a la Capital Federal en poco menos de 24 horas. Llevaba más de mil pasajeros en cada viaje, repartidos en coches de primera clase, dormitorios, servicio de bar y clase turista. La dupla del FRIP iba en uno de los vagones más baratos, entre las guitarreadas de los viajeros, impregnados del olor del pollo que llevaban para comer en el camino.

Santucho y el joven Zurita se embarcaron en el tren Estrella del Norte. Un gusano de hierro con dieciocho vagones de largo, que recorría las vías de Tucumán a la Capital Federal en poco menos de 24 horas. Llevaba más de mil pasajeros en cada viaje, repartidos en coches de primera clase, dormitorios, servicio de bar y clase turista. La dupla del FRIP iba en uno de los vagones más baratos, entre las guitarreadas de los viajeros, impregnados del olor del pollo que llevaban para comer en el camino.

El colorado Ramos los recibió un domingo en su casa de la coqueta zona de Martínez, junto a un grupo de compañeros de su partido. Primero charlaron entre todos. Después Ramos y Santucho discutieron a solas, y luego los santiagueños hicieron el viaje de regreso a casa. Quizás porque a Francisco le faltó insistencia, o porque su hermano menor ya se había convertido en un político más astuto, finalmente se eligió la alianza con Palabra Obrera, que proponía Robi.

El 25 de mayo de 1965, las corrientes del FRIP y Palabra Obrera fundaron en Buenos Aires el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Robi empezaría allí a ganar más protagonismo y el Negro sería lentamente eclipsado por él.

En el invierno de ese año, Francisco René se reencontró con Zurita, que ya se había instalado a estudiar sociología en Buenos Aires y había vuelto a Santiago para unas breves vacaciones. Comían empanadas en una mesa pequeña del bar Mocchi, en la esquina de Córdoba y Alvarado, alejada del centro. Allí el Negro le haría a su joven amigo una confesión inesperada:

– Carlos. Te voy a dar una noticia.

– Decime.

– Me voy a casar.

– ¿Qué? ¿Con quién?

– Con la Gilda.

Zurita hizo como si nada:

– Ah. Es una buena chica la Roldán.

El tardío amor con quien había sido su empleada por casi quince años le cambió la vida. Pero también, cuando se la terminaron súbitamente nueve años más tarde, fue ese amor el que permitió que el legado de Francisco René Santucho sobreviviera.

La Librería Dimensión pasó por distintos lugares. Después de cuarenta años en el pasaje Tabycast, la crisis hiperinflacionaria obligó a los herederos del Negro a abandonar la galería. Durante un tiempo, Gilda vendió los libros por encargo desde su casa. En 1997 alquiló un local pequeñísimo en calle La Plata, a cinco cuadras de la plaza Libertad. Allí Dimensión volvió a abrir sus puertas. En el dosmil se fue a la amplia esquina de Plata y Pellegrini. En 2016 la librería volvió a mudarse sobre la misma calle, una cuadra más atrás en una enorme casa que ahora busca convertirse en centro cultural. Durante todos esos años, y en cada uno de esos lugares, siempre estaba Gilda, sentada erguida, y seria. Cada vez con el cabello más blanco. Hoy, a sus 81 años, se le sigue aflojando el ceño y el corazón cuando habla del Negro:

El me llevaba diez años y me trató toda la vida de usted. Incluso ya estando casados. Y yo lo mismo a él. Entre nosotros se cumplió ese dicho que la secretaria se casa con el patrón. Yo lo admiraba. A mí no me gustaba la historia y él me preguntaba por qué. Y nos pasábamos largas horas hablando en el desayuno en la librería y era como estar en una clase. Yo había salido del secundario y caló muy hondo en mí su inteligencia. Lo admiraba. Admiraba a este señor y prestaba mucha atención porque yo no quería ser una egresada del secundario y quedarme con eso.

Tuvimos tres hijos. El primero murió a los trece años, de una enfermedad neurológica. Después está mi hija Elmina, que es abogada, y Francisco que no terminó la carrera universitaria pero es un chico muy inteligente y muy lector. Creo que va a ser igual que el padre, un autodidacta. Él está ahora abocado a la nueva Dimensión, con la actividad cultural. Yo tengo 61 años de librera y creo que he cumplido de alguna manera el legado que me dejó Francisco René. Pero obviamente yo siempre dije que quedé huérfana intelectualmente.

Lo peor que me hizo Francisco René fue un día que él estaba escribiendo un trabajo sobre investigación de la historia. Me llama y me dice “Venga”. Y yo no me desmayé porque debo tener un corazón fuerte. “Quiero que usted lea a ver qué le parece”. Me dio aquí una cosa en el pecho. Era un texto sobre la gente del campo. Estaba haciendo un escrito. Desarrollaba el tema del campesino, metido en la historia de Santiago. Entonces opiné. Y al margen del escrito él acota con lapicera lo que yo le dije. Muy bueno”. Para mí era un halago. Él me enseñó mucho. Sí, cuando lo secuestraron he quedado huérfana.

***

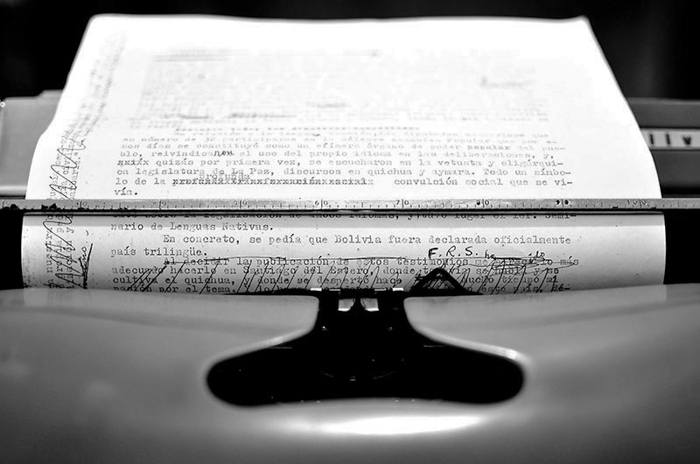

El Negro hacía todo a su modo. Casarse a los cuarenta años que tenía en 1965, era en esa época casarse de viejo. No le importó demasiado. Hizo una reunión discreta en la casa de sus suegros y se mudó con Gilda a la calle Granadero Saavedra, a la vuelta de la Terminal de Ómnibus. A mediados de los sesenta eso era casi las afueras de la ciudad. La mudanza a la nueva casa incluyó otro cambio importante: Santucho se llevó la Olivetti marrón en la que escribía, y que hasta entonces había estado siempre en la librería.

Tras el golpe de Onganía en el 66 el grupo Dimensión había empezado a disgregarse. La revista llevaba ya varios años sin publicar ningún número. Algunos, como Robi y Rizo Patrón se metieron de lleno en la construcción del PRT. A otros, los bastones largos los obligaron a exiliarse. Leopoldo Allub se mudó a Estados Unidos y Eduardo Archetti terminó en Noruega. El primero se dedicó a estudiar los autoritarismos y el otro las masculinidades y el deporte. Cerrada la carrera de Sociología en la UBA, Carlos Zurita terminó trabajando en el puerto de Buenos Aires. Los pintores y poetas bajaron el perfil.

Franciso René, más doméstico pero nunca domesticado, se encerró a escribir en su casa. Escribía mucho. Estaba afiliado al PRT, pero había pasado deliberadamente a un segundo plano. El internacionalismo de Robi primó sobre el indoamericanismo del Negro. Él se dedicó a seguir indagando y reconstruyendo aquel pasado aborigen de los santiagueños. Fueron cuatro años de vida familiar y estudio, que terminaron de golpe en 1970.

Durante los últimos meses del gobierno de Onganía lo metieron preso cuando iba a sacar un boleto a la terminal para viajar a Tucumán. Por esos meses el PRT, bajo el liderazgo de Robi, comenzaba a formar el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), y la policía lo tenía marcado al Negro. Aún cuando él se mantenía al margen y no apoyaba la lucha armada. Estuvo a disposición del Poder Ejecutivo sin causa ni proceso, y fue trasladado a la cárcel de Caseros. Cuando llevaba ocho meses preso, su hermana Manuela, que vivía en Merlo y tenía vínculos con las autoridades y el foro de abogados bonaerense, lo ayudó a pensar una estrategia para salir. A algunos presos con buena conducta les ofrecían la libertad si aceptaban irse de Argentina y radicarse en algún país que no fuera limítrofe. El Negro tenía amigos en Perú y Bolivia. Los había hecho años atrás, mandando ejemplares por correo de la revista Dimensión a intelectuales de los países andinos para compartir sus preocupaciones por la cuestión indígena. Allí fue que encontró refugio.

En 1971 salió en libertad. Oficialmente había anunciado que se radicaría en Perú. Allí lo esperaba Efraín Morote Best, un antropólogo peruano preocupado por el folclore que era lector de Dimensión. Junto a él lo esperaba también Gilda, que había viajado para recibirlo y lo acompañó durante toda su estadía en ese país. Pero ese tiempo fue breve y rápidamente se separaron: Francisco quería ir a Bolivia, y Gilda no aguantaba estar lejos de su hijo pequeño, que estaba enfermo y había quedado en Santiago.

En 1971 salió en libertad. Oficialmente había anunciado que se radicaría en Perú. Allí lo esperaba Efraín Morote Best, un antropólogo peruano preocupado por el folclore que era lector de Dimensión. Junto a él lo esperaba también Gilda, que había viajado para recibirlo y lo acompañó durante toda su estadía en ese país. Pero ese tiempo fue breve y rápidamente se separaron: Francisco quería ir a Bolivia, y Gilda no aguantaba estar lejos de su hijo pequeño, que estaba enfermo y había quedado en Santiago.

Tras un mes y medio juntos en Perú, emprendieron caminos distintos, con la esperanza de volver a encontrarse más adelante. Allí Francisco comenzó una etapa nómade por la región andina y el norte argentino. En soledad, escribió, estudió y viajó con un pasaporte falso. Hay lagunas en las que nadie sabe dónde estuvo, hasta que lo secuestraron. En Bolivia llegó al encuentro de Germán Monroy Block, un anciano que treinta años antes había sido diputado nacional y fundador del Movimiento Nacional Revolucionario en ese país. Además de sus ideas, dos cosas ‘lo distinguían del resto de los políticos bolivianos: rengueaba notoriamente por un balazo que había recibido en la rodilla al combatir en la guerra del Chaco en los años treinta, y estaba casado con una santiagueña. El legendario folclorista Andrés Chazarreta era su suegro.

Durante el año que pasó en Bolivia, el Negro fue a cursos de quichua y francés en la universidad. Un año más tarde, Monroy Block, que había sido embajador boliviano en Chile, lo ayudó a pasar al país que por entonces ya gobernaba Salvador Allende. Allí recorrió los latifundios tomados por las organizaciones populares y vivió de cerca por única vez la experiencia de un gobierno socialista. En 1974 el Negro apareció repentinamente en Tucumán. Vivía escondido en una pensión en la calle Congreso al 1300, en un barrio alejado y de poco tránsito al sur de la ciudad. Durante sus años fuera del país se había endurecido la lucha armada. El Negro supo de muy lejos sobre la detención y la fuga de Robi de Trelew. Y se había perdido la primavera camporista, que de todos modos, él creía apenas un discreto cambio de tiempo en medio del crudo invierno de los setenta.

Gilda viajó a verlo en secreto a la pensión tucumana unas cuantas veces. Él estaba trabajando en algo, pero no podía decirle a su esposa de qué se trataba. Ella desde Santiago le mandaba plata de los libros que vendía en Dimensión para que pagara sus gastos. En marzo de 1975 le perdió el rastro para siempre. Estaba embarazada de su tercer hijo, que nació cuatro meses después, y se llamó como él.

Fransico no conoció a su padre, pero tiene el mismo semblante aindiado y la presencia tranquila. Sentado siempre junto a su madre, o cubriéndola en la librería. Hoy recuerda una visita reveladora, que recibió hace diez años:

En 2004, en la época de la Intervención Federal, viene a verme un hombre a la librería. Tenía unos sesenta y pico. Era Luis Mattini, que después de que asesinan a todo el buró político del ERP había quedado como su líder principal. Me cuenta que antes del golpe Robi lo manda a Chile, con la misión de encontrar a un tal Gutiérrez y darle un mensaje. Cuando llega y se encuentra con Gutiérrez, recién ahí cae que había ido a buscar a mi papá, que estaba viviendo con ese nombre falso.

Robi quería que mi padre volviera a la Argentina, para encargarse de la prensa de la organización. Quería que escribiera. Estaba próxima a instalarse la Compañía del Monte en Tucumán y se venía un momento fundamental para ellos. Por eso viene y se instala en esa pensión. Mientras se ocupaba de la prensa de la organización, se dedica también a estudiar la cuestión histórica y la lengua quichua. Mi mamá le sacaba los datos del Archivo de la Provincia que él pedía y se los mandaba.

Después nos enteramos que lo desaparecieron el primero de abril de 1975. Le habían dado la dirección para una cita: Alberdi 670. Lo que no sabemos es si llegó al lugar y estaba cantado, o no alcanzó a llegar y en el trayecto lo secuestran.

El Negro fue el primero de una seguidilla fatal. Cuatro meses después, en octubre del 75, lo mataron a Chicho. El trece de julio del 76, ya bajo el gobierno militar, secuestraron a Manuela Santucho, la menor de las mujeres. Un testigo declaró años más tarde que la vio con vida en un centro clandestino de detención de Floresta, y que en frente de ella ahogaron a su hermano Carlos en un tanque de agua. Después nadie más la volvió a ver. El 19 de julio del mismo año mataron a Robi en una emboscada en Villa Martelli. Una semana antes, el cuerpo de Petaca Rizo Patrón había aparecido en la plaza de Metán con seis agujeros de bala en la cabeza.

En Santiago, Gilda no se movió de la librería. Los militares entraron a allanar su casa, la casa de sus padres y el local de Dimensión. “Se llevaron 123 libros”, cuenta ella, con la precisión de una librera obsesiva.

En esa época estaba el juez federal Grand, que era mi cliente también. Me atendió muy bien. Pero no me devolvieron los libros. Los que vinieron a secuestrar el material, porque supuestamente había material prohibido en la librería, se llevaron “Max y los fagocitos blancos”, de Henry Miller, “El despertar de las madres”, que era un libro que enseñaba a ser madre, y después me llevaron otro libro que era “El reposo del Guerrero” que era una novela de la Rochefort. Por ahí ni sabían lo que andaban buscando. Mandaban gente que no tenía ningún grado de cultura.

***

Durante décadas las ideas del Negro estuvieron enterradas. La librería Dimensión permaneció abierta casi como un susurro, mientras en Latinoamérica entera se desplegaba el proyecto neoliberal y en Santiago pegaba latigazos de fuego. A mediados de los noventa, poco después del Santiagueñazo, dos estudiantes de sociología de la Unse, Enrique Landsman y Víctor Cáceres, fueron los primeros en recuperar algunos textos de Francisco René. Se habían propuesto hacer una investigación para reconstruir un inventario de obras y autores publicadas en Santiago durante el siglo XX y encontraron algunos de sus textos en Dimensión. Aquello fue apenas una chispa. Un llamado de atención desde el pasado, al que se le devolvió la mirada recién en la segunda década del siglo XXI.

En 2011 Luis Horacio Santucho, sobrino del Negro y abogado vinculado a los movimientos campesinos, llevó a la editorial Nuestra América una pequeña complicación de textos de su tío que se terminaron publicando bajo el título de La unidad indoamericana. En 2012, la Biblioteca Nacional junto con la Secretaría de Cultura de Santiago del Estero editó una versión facsimilar de los ocho números que la revista Dimensión publicó entre 1956 y 1962. Desde entonces, un puñado de investigadores y becarios de distintas provincias empezaron a acercarse a la figura de Francisco René y el FRIP. En Santiago el Colectivo Alcarajo, que agrupa estudiantes y jóvenes militantes de distintos sectores insistió en la importancia de recuperar las obras del Negro. Junto con investigadores del Instituto de Estudios Para el Desarrollo Social de la Unse, y las editoriales independientes Umas y Barco Edita, se pusieron a la tarea de recuperar una serie de manuscritos inéditos que la familia guardaba en viejas hojas mecanografiadas, junto con artículos que estaban dispersos por diarios, revistas y folletos.

Terminaron editando las obras completas de Santucho, reunidas en un volumen de más de 400 páginas que fue presentado en la última Feria Provincial del Libro.

En los años que el Negro pensaba y escribía, todavía no se habían organizado las centrales campesinas del Mocase. Lejos estaba aún la experiencia de la formación del Estado Plurinacional de Bolivia y la asunción de un presidente indígena. Aún no se habían organizado los pueblos originarios de América en la CLOC-Vía Campesina. Alguien escribió un subtítulo exquisito en el prólogo de un libro de Bernardo Canal Feijóo en 2011. Decía: “Reeditar es resucitar”. Hay serios indicios de que es así. Y entonces Santucho vuelve. ¿A dónde llegarán esta vez sus palabras? ¿A qué nuevos horizontes guiará ahora su mirada?

*Por Ernesto Picco publicado en Revista Crisis / Fotos: Luciano Cano