No son treinta años: ¡es toda la vida!

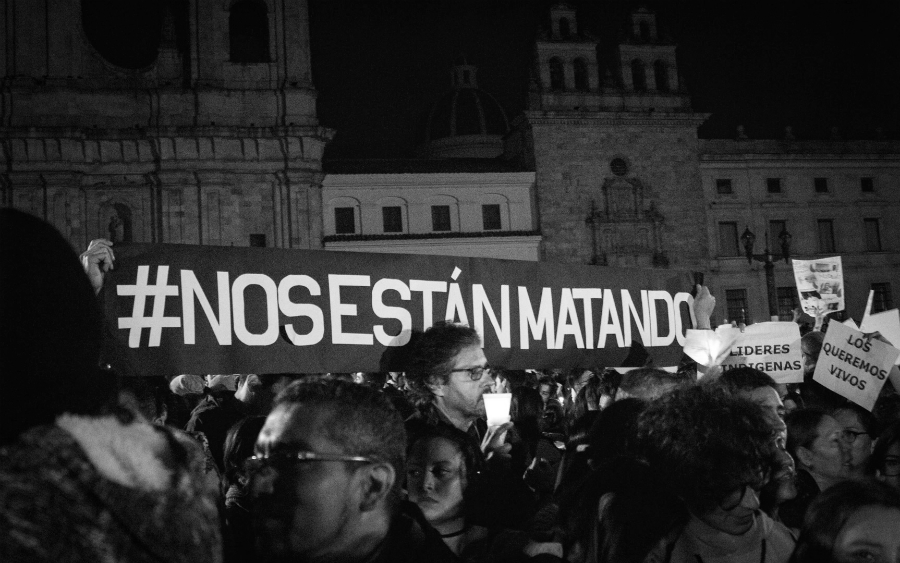

Colombia termina el 2019 con movilizaciones masivas en las calles en rechazo a las políticas represivas y neoliberales del gobierno de Iván Duque.

Por Philip Potdevin para Nodal

Cumplido un mes del 21N es posible intentar un balance de lo dejado por las jornadas de protesta social, tanto desde la perspectiva del gobierno como de las numerosas fuerzas sociales involucradas. Numerosas lecturas e interpretaciones han surgido desde entonces, pero ya hay cierta perspectiva que permite aclarar el sentido de los hechos más allá de lo anecdótico o casuístico.

Quizás, una de las pancartas vistas durante las manifestaciones, portada por una familia representada en tres generaciones -un abuelo, una madre y una hija universitaria-, reveló sucintamente el profundo significado de los hechos: “No son treinta años, ¡es toda la vida!”.

Al parecer, las protestas del último mes catalizan el descontento de tres o más generaciones de colombianos que han padecido, desde que nacieron, un país convulsionado, violento, intolerante, inequitativo, huérfano de soberanía estatal en todo el territorio, gobernado por políticos ineptos y corruptos, usufructuado por elites que se favorecen entre ellas y se inclinan a los intereses extranjeros, sacudido por mafias, violentos y delincuentes.

Pero, quizás, lo más significativo se trata de jóvenes generaciones marcadas por un profundo desaliento de vivir en un país sin oportunidades claras de educación de alta calidad, desoladas al enfrentarse, desde temprano, a altos niveles de endeudamiento si quieren mejorar las oportunidades laborales, indignadas de no contar con sistemas de salud efectivos, rabiosas de carecer de oportunidades de empleo que no conduzcan a la precarización del trabajo.

En resumen, anhelan una mejora sustancial en su calidad de vida y en la de las generaciones venideras. En otras palabras, van tras la utopía aquí y ahora; sin concesiones.

Si se va más profundo, varias implicaciones se decantan tras cuatro semanas de expresiones populares: en primer lugar, el acumulado inconformismo social sigue más latente que nunca; la protesta social no se ha extinguido sino seguramente continuará el año entrante.

En segundo lugar, el presidente Iván Duque ha desnudado su debilidad para gobernar con sentido social. Tercero: la imposibilidad de enmarcar o encasillar a los manifestantes dentro de vertientes ideológicas, políticas o sociales discretas. Finalmente, la gran cantidad de reivindicaciones que emergieron en las múltiples manifestaciones demuestran la amplitud y profundidad de la inconformidad social.

En cuanto al primer punto, la variada agenda del paro, a diferencia de lo ocurrido en meses anteriores en países vecinos, es sintomática de los múltiples factores que condujeron a las protestas. Si bien Colombia ha mostrado ser un país tradicionalmente mesurado para desplegar grandes y prolongados movimientos sociales, en este caso parece haber un cambio de tendencia significativo.

Por otra parte, el presidente ha minimizado y desconocido el alcance de la protesta social generalizada. Desde los días anteriores del 21N, se evidenció su incapacidad de sintonizarse con el país. El mandatario quedó atrapado, de un lado, entre su discurso vehemente contra “los violentos”, como si ellos representaran la mayoría de los que salieron a las calles, y del otro en una estrategia equivocada de intentar bajar los ánimos afirmando que escuchaba al país, y plantear una “gran conversacional nacional” que nació fallida al no involucrar a los que de verdad salieron a protestar.

Por ello, desconoció los intereses más profundos que llevaron a las movilizaciones. Igualmente, el presidente se equivocó al tratar de atribuirle a Gustavo Petro, su principal opositor político, la responsabilidad de la continuidad e intensificación de las protestas, en un afán de encontrar un “enemigo” contra quien dirigir todas las baterías y así seguir exacerbando los odios que tanto daño hacen al país.

Por otra parte, Duque y su partido quisieron ver en las jornadas de protestas una presencia mayor de la que en realidad tuvieron los grupos irregulares que quedan en el país.

En ese sentido, ha quedado expuesta la inexperiencia del gobierno para negociar -que no dialogar- con unos viejos conocedores del mecanismo de la negociación colectiva, como son los sindicatos de trabajadores, organizaciones muy versadas en la negociación de conflictos laborales, pero que, extrapolada la situación a un escenario extralaboral, las reglas, estrategias y tácticas suelen ser similares: la dilación, los plazos y las dinámicas juegan a favor de la parte más débil de la ecuación capital-trabajo.

Desde la tercera perspectiva, la de los manifestantes, lo cierto es que estos se expresaron a través de la difusa pero conspicua masa de lo que Negri y Hardt llaman “la multitud”, una nutrida y casi siempre anónima masa de manifestantes de todas las edades y condiciones sociales, convocada por un liderazgo multifocal difícil de puntualizar.

En la mayoría de los casos, la gente salió de manera espontánea y casi viral. Caso aparte, pero aún más notorio, fueron los cacerolazos, expresiones de descontento imposibles de atribuir a una estrategia dirigida por intereses ideológicos. Estos se explican como el desfogue de una sociedad cansada de esperar que el Estado acometa los problemas más inmediatos, como son seguridad, salud, empleo y educación.

En cuarto y último lugar, el 21N dejó aflorar una agenda compleja de pretensiones, colmada de puntos de diverso alcance, y que exceden los 13 ejes temáticos planteados por el Comando Central del Paro (un grupo heterogéneo de federaciones sindicales, maestros, asociaciones estudiantiles sociales, agrarias, campesinas, indígenas y ambientales). Las pretensiones van desde lo más ambicioso, como es el replanteamiento del modelo económico, social y político del país, a lo más urgente, como el respeto a los acuerdos de paz y la reanudación los diálogos de paz con el ELN, hasta lo más puntual como la disolución del ESMAD.

A las acusaciones del gobierno que señalaban que las protestas estaban manipuladas por “politiqueros oportunistas”, o por intereses de la subversión, los manifestantes respondieron con una incontrovertible oleada de nuevas movilizaciones pacíficas. Las jornadas del 8 y 9 de diciembre, dos semanas y media después de iniciadas las protestas, demostraron, a través de las artes, la música, y el ambiente festivo, que el sentido de la protesta no era de naturaleza violenta, ni tampoco que estaba manipulada por intereses ideológicos o políticos.

Los hechos vandálicos que se presentaron, como suele suceder en estos casos, no pueden ser tomados de manera metonímica, es decir tomando la parte por el todo, como quiso presentar el gobierno para descalificar la legitimidad de las protestas.

Entonces, la pregunta que aflora, tras 30 días del 21N, es: ¿qué queda tras las expresiones de descontento social que se vieron en la calle en el último mes? El asunto parece ir más allá de la batalla entre dos relatos sobre los hechos, como lo afirma el director de Razón Pública en un artículo reciente: un relato del gobierno y otro de los diversos sectores de los manifestantes; uno, impregnado de un tono seudoconciliador, y otro marcado por un fuerte acento de vindicaciones sociales insatisfechas.

La respuesta, más profunda, la que parece emerger con claridad, parece estar contenida en la pancarta portada por tres generaciones de una misma familia. Es toda una vida de frustraciones vividas por la inmensa mayoría de la población colombiana. No hay colombiano, por más centenario que sea, que haya vivido una época marcada por la paz, por el bienestar generalizado o por la prosperidad al alcance de cualquiera.

Esta dilatada historia nacional, llena de carencias, violencia e injustica social, ha potenciado la presión sobre una sociedad que parece haber llegado a su límite de tolerancia. El país no solo ha despertado sino que ha madurado y tiene claro lo que no está dispuesto a seguir consintiendo.

A través de la voz de los millones de manifestantes, el país ha expresado de viva voz la hora de cesar de vivir en una atmósfera de eterno conflicto, que se cansó de vivir en una de las sociedades más desiguales del mundo; un país donde la corrupción reina desde las más altas esferas del gobierno hasta el último rincón de la geografía.

Un país donde la soberanía del Estado solo llega a privilegiados lugares; un país donde los beneficios y exenciones tributarias se dan para los más pudientes a costa de los más vulnerables; un país que no se resigna a seguir siendo gobernado por movimientos mesiánicos, ni manejado por consignas de odio, o a ser dividido entre polaridades artificiales, o atemorizado por fantasmas creados con intenciones políticas, o por tergiversaciones de la realidad.

El presidente ha salido deteriorado en su imagen con un 70 por ciento desfavorable (la de su mentor, Álvaro Uribe, ha llegado al 69 por ciento) tras un mes de protestas. La estrategia para enfrentar el masivo descontento social ha revelado una profunda desconexión con el sentir más profundo de los manifestantes.

Al querer mantener una postura de “comando y control”, y de minimizar el alcance y la significación de los hechos, se ha logrado el efecto contrario: el de minar la credibilidad y la confianza en el gobierno. El uso desmedido de la fuerza pública, en un momento donde se ha revivido el terror de los falsos positivos, ha revelado, una vez más, el alcance represivo del Estado para socavar toda expresión pública en contra del gobierno. Como si no fuera suficiente, el fraccionamiento del partido del presidente, que oscila entre criticarlo o juzgarlo por su manejo de la situación, tampoco ayuda para su gobernabilidad.

Otro asunto ha quedado a flote: la implementación pronta y total de los acuerdos de paz sigue siendo una de las más grandes deudas que tiene este gobierno con el país. Este factor no ha sido ajeno a los manifestantes. Hay que recordar que el Acuerdo Final de Paz parte de la premisa de un gran cambio cultural.

En Colombia han imperado viejas culturas de violencia en su sociedad, acompañadas de otras de intolerancia por la diferencia política, de estigmatización por las inclinaciones políticos de los adversarios, de autoritarismo por parte de grupos y opositores, incluyendo el mismo Estado; del uso de las armas para hacerse justicia, de privatización de la seguridad, pero también una cultura de no participación política, por indiferencia o por miedo; una cultura de represión a la expresión de la protesta social y popular, y una cultura de irrespeto por los derechos humanos de las mujeres, de los niños, de los adolescentes, por sólo mencionar algunas de estas “culturas” que han imperado, prosperado y se han enquistado en el país.

El país que se quiere es uno de ampliación democrática, de fortalecer el pluralismo, de tener más representación de las diferentes visiones políticas, de promover la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización, de proveer garantías para ejercer la oposición y para que los movimientos sociales de protesta tengan también las garantías necesarias.

No es fácil aventurar los escenarios que veremos en el 2020, pero con toda seguridad el 21N no se reduce a un día o a un mes, o a unas cuantas semanas de inconformidad social. El 21N es, todo apunta a ello, el inicio de un gran despertar nacional que debe conducir, con todas las vicisitudes y dificultades, hacia un nuevo país, una nueva democracia, una nueva sociedad.

*Por Philip Potdevin para Nodal