«Imprenteros», la película: mundos dentro de otros mundos o las potencias afectivas de un oficio

La función especial de La tinta de octubre en el Cineclub Municipal será con «Imprenteros», el documental acerca de la obra de Lorena Vega y sus hermanos, Sergio y Federico, dirigida por la propia Vega y Gonzalo Zapico. Una de las preguntas que aparece en el film ―“¿qué es una familia?”― se torna una caja de resonancia que atraviesa la pantalla y se expande hacia nosotros, nos «toca» e interpela desde lugares insospechados. En esa resonancia, el documental nos habilita a que sumemos otras: ¿qué es una memoria? ¿Qué es un oficio? ¿Qué es un padre? Preguntas enormes, pero que, encarnadas, nos conducen a ciertos enclaves sociohistóricos, a condiciones materiales y afectivas de existencia que nos fueron trazando como sujetos, en el marco de una casa, de un barrio, de una ciudad, de una provincia, de un país.

Por Soledad Boero* para La tinta

Cuando vamos al cine, esperamos que algo pase, no se sabe muy bien qué, pero hay una expectación puesta en juego en esa experiencia singular de espacio/tiempo ante la gran pantalla. Imprenteros pertenece a ese tipo de películas donde, sin dudas, algo sucede, como una suerte de conexión hacia un afuera poblado de mundos más o menos perceptibles, pero que nos afectan, nos tocan, nos conmueven.

La película, un documental dirigido por Gonzalo Zapico y Lorena Vega, nos muestra el proceso de creación ―durante la pandemia de COVID 19― del libro Imprenteros, que, a su vez, recoge la experiencia de la obra de teatro homónima, estrenada en 2018 y cuya fuerza y poder de impacto en diferentes públicos hacen que todavía siga en cartelera. En el documental, esta serie de reenvíos a través de diferentes modos de expresión, lejos de atenuar el primer impulso que vino con el teatro, lo potencia y expande al seguir los movimientos y espesores de una experiencia que no cesa y que va tejiendo otras alianzas, en la búsqueda de nuevos componentes vitales y líneas de exploración.

Si nos atenemos al argumento de la obra de teatro ―de corte autobiográfica―, podríamos resumirlo de la siguiente manera: Lorena, Federico y Sergio Vega son tres hermanos, hijos de Alfredo Ernesto Vega, trabajador gráfico, dueño de una imprenta situada en Lomas del Mirador, en el conurbano bonaerense. Al morir su padre, en 2014, los hijos de su segundo matrimonio deciden cambiar la cerradura de la imprenta y, de esa manera, impedir el ingreso de los tres primeros hijos al taller, por lo que todo el universo de su padre, las máquinas para imprimir, los papeles, lápices, los tarros de tinta, los pedidos de los clientes sin terminar quedaron detrás del portón cerrado.

Ese imposible se convierte en la piedra de toque o conflicto para que las primeras líneas del biodrama puedan tramarse, de la mano de Lorena, actriz y directora teatral, que convoca a sus hermanos no actores: Sergio, trabajador gráfico, y Federico, que es contador, para que participen en esa “experimentación de posibles” en que va deviniendo la obra.

Modos del duelo, formas de la evocación, ajuste de cuentas con la figura de un padre difícil (como el de tantos), lo cierto es que esa imposibilidad de acceder al taller activó otras herramientas, las del arte, y logró inventar un dispositivo sensible (visual, sonoro, físico) para volver a entrar a ese espacio familiar, pero no desde un lugar del recuerdo idealizado ni del reclamo o la melancolía, sino desde una memoria material que involucra otros modos de relación con los cuerpos y el oficio de imprentero, con los objetos y las máquinas.

Sobre todo, con las máquinas: históricos artefactos mecánicos de los 40 que acompañaron durante décadas el trabajo artesanal de su padre (según sus hijxs, de las que nunca quiso desprenderse más allá de los cambios a escala tecnológica e industrial que trajeron los años) y que, en apariencia, podríamos considerarlas testigos de un hacer, de un modo de conexión singular del cuerpo con los ritmos y sonidos de una labor, de un trabajo, de un oficio. Pero sabemos que los objetos son portadores de memorias y, en las vibraciones de esas máquinas, emergen otras configuraciones del afecto, otras intensidades que no necesariamente pasan por una herencia letrada o una palabra escrita: «El taller fue la banda de sonido de nuestra infancia», apunta Lorena en el documental.

Entonces, lo que en su germen irrumpió como acontecimiento en una familia de trabajadores (hijxs y nietxs de imprenteros), se fue abriendo y convirtiendo en una tarea colectiva ―que involucra a muchas personas, actores y no actores, diferentes saberes, experiencias y haceres― sobre los modos materiales y vitales en los que puede leerse un legado.

El documental recupera esa memoria viviente de la puesta teatral y la vincula ―ante las duras condiciones impuestas por la pandemia que no permitían seguir con las funciones de la obra― con la necesidad de Sergio en primer lugar, de que algo de esa vivencia experimentada en el teatro quedara como archivo escrito, pero, sobre todo, porque “extrañaba volver a ingresar al taller, como en el teatro”.

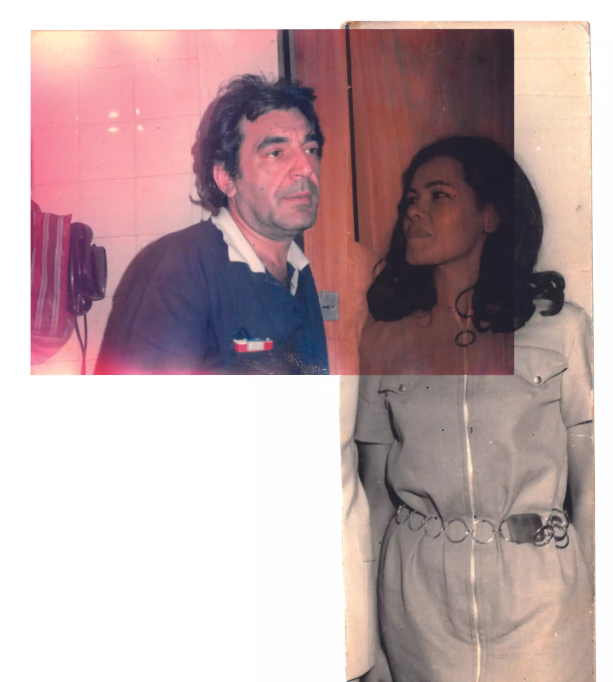

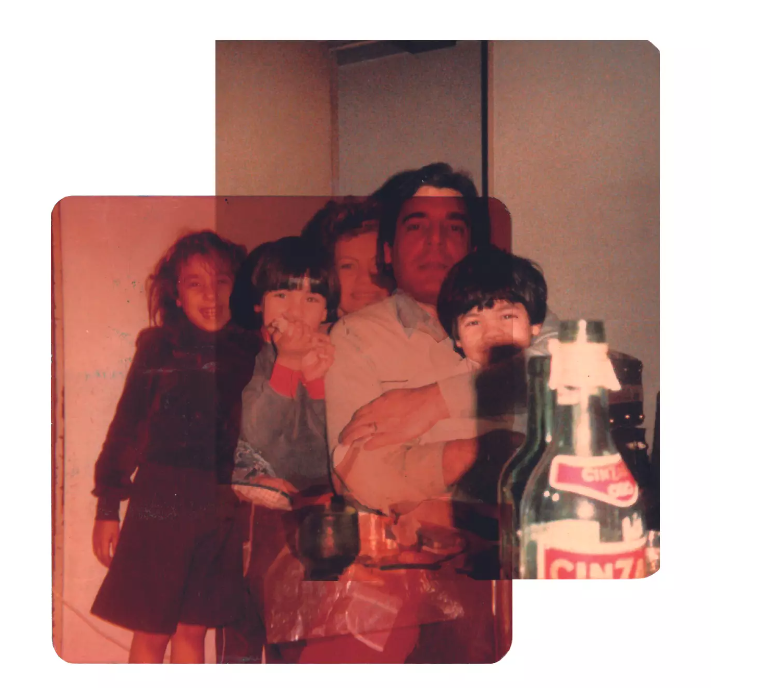

Comienza entonces el proceso de elaboración de un registro impreso que incorpora el guion de la obra y, además, vuelve a abrir el archivo familiar de imágenes, VHS, testimonios orales, intercambios de pareceres entre hermanxs, conversaciones con las editoras de DocumentA/Escénicas, entre fotos del taller de la familia ―sacadas por un amigo de Lorena antes del cambio de cerradura― y reimpresiones de algunas etiquetas que el padre efectuaba para sus antiguos clientes: publicidades de salamines, quesos, aceites, sidra, entre tantos otros que le pedían los comerciantes de la zona. También se focaliza en la figura de Yeni, la madre de los hermanos, ama de casa, costurera de oficio y cuya presencia cobra especial relevancia en el documental. «Enhebrar, remendar, coser, unir, hilar, sostener, enlazar. Todo eso hizo mamá”, refiere Lorena en el libro, de 2022.

Entre las reuniones vía Zoom y los ocasionales encuentros en persona, el documental va mostrando cómo se fue tramando la escritura y edición del libro: cada decisión que se toma es otro mundo que se abre, se escribe, se trabaja, explorando no solo las palabras, sino también los objetos, las fotos de infancia, los colores, desde las “instrucciones para armar una etiqueta” hasta los gramajes de los papeles que se usan para imprimir. Un proceso de escritura que involucra y se mueve entre cuerpos, engranajes y afectos.

Lo que resulta, entonces, es algo más que un libro: es una experiencia vital, una máquina de expresión porosa y múltiple en conexión con diferentes lenguajes, historias, saberes, soportes y prácticas. Un libro rizomático que, en su hacer, construye lazos con otros mundos del trabajo, del presente y del pasado, produciendo agenciamientos singulares entre materias, tiempos y espacios heterogéneos. No es casual que una de sus primeras presentaciones haya sido en la sede de los trabajadores del sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense, del que Sergio es afiliado desde hace muchos años. «Solo el pueblo salvará al pueblo», es el lema plasmado en el frente del edificio de los gráficos, que el documental registra en una imagen que condensa una fuerza desafiante.

En los primeros minutos de la película, luego de una escena hilarante y maravillosa en la que vemos imágenes tomadas del VHS de la fiesta de 15 de una hija y los esfuerzos denodados de una madre, en el momento del vals, para que no se note la ausencia del padre (quien no había sido invitado por varios motivos), la voz en off de Lorena se pregunta: «¿qué es una familia?”. Y la pregunta se torna una caja de resonancia que atraviesa la pantalla y se expande hacia nosotros, nos “toca” e interpela desde lugares insospechados. En esa resonancia, el documental nos habilita a que sumemos otras preguntas: ¿qué es una memoria? ¿Qué es un oficio? ¿Qué es un padre? Preguntas enormes, pero que, encarnadas, nos conducen a ciertos enclaves sociohistóricos, a condiciones materiales y afectivas de existencia que nos fueron trazando como sujetos, en el marco de una casa, de un barrio, de una ciudad, de una provincia, de un país.

Y volvemos, entonces, a las viejas máquinas, las de la imprenta, aquellas del taller que era un hogar para Alfredo, el padre. Y al vínculo de Alfredo con esas máquinas, con el trabajo que hacía junto a ellas y a la obsesión casi de artista para que los pedidos salieran bien (a pesar del tiempo excesivo que demandaban y de la poca rentabilidad que dejaban). Y volvemos al sonido de esas máquinas, como un tono que recorre los tres formatos expresivos de Imprenteros. Y es en este punto donde nos preguntamos sobre los modos de transmisión en los que se puede leer y hacer cuerpo una herencia, más allá de los conflictos familiares, más allá de las palabras dichas o no dichas. Quizá, podríamos sugerir, se pueda heredar un modo de relación con el amor a un oficio, una forma de vinculación con el mundo del trabajo, entramado en el sonido que esas máquinas traen consigo.

La película detecta, otorga y enlaza esos nudos sensoriales de la obra y del libro, y los transporta al lenguaje del cine ―esa otra gran máquina productora de fabulaciones y sueños― para abrir los relatos familiares y sociales del pasado a otras formas sensibles y afectivas de inscripción en el presente. Allí, creemos, radica su gesto y su potencia política.

Ficha técnica

Dirección: Lorena Vega y Gonzalo Javier Zapico / Guion: Lorena Vega / Fotografía: Gonzalo Javier Zapico / Montaje: Emi Castañeda, Mariano Saban / Sonido: Adriano Mantova / Música: Andrés Buchbinder / Producción: Alejandro Israel / Producción ejecutiva: Alejandro Israel, Lorena Vega / Compañía productora: Ajimolido Films / Elenco: Sergio Vega, Lorena Vega, Federico Vega, Eugenia Díaz (Yeni), Dante Zapico, Gabriela Halac, Carla Ciarapica. Argentina, 2024. 72′.

Para verla en el Cineclub Municipal Hugo del Carril:

Lunes 7/10, 23:00 h

Martes 8/10, 20:30 h (Función especial auspiciada por La tinta)

Miércoles 9/10, 18:00 h

*Por Soledad Boero para La tinta / Imagen de portada: película «Imprenteros».

*Docente e investigadora, escuela de Letras, FFyH, UNC.