No la ven: robots, Argentina y el bien común

La sociedad también tiene sus leyes y su gravedad, su orden cósmico y sus átomos, sus fuerzas y resistencias. ¿Cómo puede ser que no la vean? Si el individuo hace lo que le conviene, ¿se beneficia la sociedad? ¿Qué es el bien común? ¿Con qué se come? ¿Cómo convencemos a alguien que consideramos idiota? Pes ta ñeaste. #Datitos sociológicos para todas y todos, como si se los explicara a mi abuelo.

Clarito como el agua. Esto es lo que pasa cuando liberás los precios y le quitás todo tipo de regulación al mercado: otra vez la clase media comiendo pollo hasta que le salgan plumas. ¡Cómo puede ser que sigan contestando “por lo menos, no nos gobiernan los choros”! Es evidente. Nos habíamos acostumbrado mal, a que todo era gratis, a que nada costaba esfuerzo. Hoy llegó la cuenta y nos toca pagar la fiesta de todos estos años. Es la única forma en la que vamos a estar mejor. Están haciendo lo que hay que hacer. #Nolaven.

La única verdad es la realidad, pero ¿cuál es la realidad? Dos veredas. Una calle en común: estamos en crisis. En verla, nos ponemos de acuerdo. Pero ¿cómo hacemos para explicarla? Eso ya es otra cuestión.

Los melones no se acomodan solos

Casi un cuarto de siglo después, la escena del bar en la película Una mente brillante no pasa prácticamente ningún filtro de corrección política en materia de género. En una epifanía matemática, John Nash daba por tierra con el podio de creencias libertarias. Si todos sus colegas varones intentaban seducir a la misma chica (la rubia alta con la que la cámara se había encaprichado), se molestarían entre ellos y ninguno conseguiría su objetivo. En cambio, la estrategia más racional era que ninguno tratara de seducirla y que todos terminaran bailando con las amigas de la rubia (premios consuelo, menos atractivas, pero más accesibles y seguras).

Aparentemente, la teoría que le valió un Nobel en Economía habría nacido en ese momento arquimediano en el que Nash, como si se tratara de manzanas y peras, explicó la racionalidad estratégica de la cooperación a partir de una situación con onvres y rubias: “Adam Smith dijo que el mejor resultado posible se da cuando todos en el grupo hacen lo mejor para sí mismos, ¿no? ¡Incompleto! Porque el mejor resultado se da cuando todos en el grupo hacen lo mejor para sí mismos y para el grupo”.

Hasta ahí, todo legal. Pero ¿cómo sabemos qué es lo mejor para el grupo? ¿Qué es el bien común? Corrían los años de entreguerras y (de pie) Talcott Parsons encaraba un desafío digno del peronismo siglo XXI: debía ganar el voto de los moderados. Su alquimia consistía en formar un gran frente amplio sociológico que incluyera tanto los hinchas de Adam Smith -un club con muchos adeptos en EE. UU.- como a los fanáticos de una potencia mundial que cada día le pedía más a sus ciudadanos. Esa amalgama ya había comenzado en la realidad de la tierra de la libertad: en pleno New Deal y a las puertas de los años de oro del capitalismo, EE. UU. te exigía pagar tus impuestos responsablemente, formar una familia tipo, ser un héroe altruista a la altura de Mel Gibson, alistarte en guerras libradas en los lugares más recónditos del planeta y estar dispuesto a morir por la patria, la libertad y el Tío Sam.

Pero McCarthy no se hubiese bancado semejante tufillo a colectivismo soviético en plena Guerra Fría: ese héroe patriota debía ser individualista a ultranza, un hombre hecho a sí mismo que sólo necesitaba esforzarse de verdad para cumplir el sueño americano. Esa amalgama ya había nacido en la realidad y Talcott Parsons pretendía dotarla de una teoría sistemática. Como John Nash, se preguntó: si cada unx va por la vida persiguiendo su propio interés individual y mirándose el propio pupo… si nadie levanta la mirada y le presta atención al resto, ¿qué evita que choquemos las cabezas entre todos? Parsons intuía que existe algún tipo de mecanismo cuasi-oculto que coordina las acciones de todas las personas. Es evidente que la mayor parte del tiempo vivimos en algún tipo de orden. ¡La sociedad no es un absoluto caos! Pero tampoco resultaba convincente que esos mecanismos consistieran en manos invisibles, marionetistas y entidades demiúrgicas. La idea de un equilibrio natural de mercado era totalmente contrafáctica para cualquier yanki vivo en 1931.

¿Qué era lo que nos mantenía unidos y organizados? ¿Qué evitaba que la vida fuese una gran pista de autitos chocadores? La respuesta estaba en la socialización. Aprendemos a tener metas individuales que sean compatibles con el “bien común” (traducido al lenguaje de Parsons, compatibles con un sistema social funcional). Sabemos, con cierta probabilidad, que es esperable que otrxs se comporten como cada unx, porque compartimos ese aprendizaje.

Pero, pero, pero… No aprendemos la idea de bien común como aprendemos la letra del Aurora que suena a la mañana cuando izan la bandera o como memorizamos la lista de preposiciones del idioma castellano. Las normas (la forma concreta de ese “bien común” que coordina las acciones) no anidan en la mente, sino en las tripas. Los mandatos van tomando forma en la niñez: sacate buenas notas, meté todos los goles que puedas en el partido, no muerdas a tu compañerito de banco, ordená la pieza, tendé la cama, respetá a los adultos. Pero la crianza (al menos la clásica que llegó a conocer Parsons) funciona como un entrenamiento de estímulos positivos y negativos, premios y castigos, todo un aparato psicológico desarrollado en un continuo que va desde el palito bombón helado a la chancleta de mamá. El aplauso y el brindis familiar. ¡Qué placer inconfesable que se siente al ser felicitado por lo que hiciste bien! La mirada de desaprobación de mamá y papá. ¿No tienen recuerdos de angustia por decepcionar a otrxs significativxs? ¿No le contabas a tus viejos cuando te sacabas un 10? ¿No evitabas contarle cuando te sacabas un 2? ¿No hay algunos de ustedes que lo siguieron haciendo incluso en la universidad?

El bien común se persigue porque así lo aprendimos, menos con la cabeza que con la panza. Estamos socialmente programados para hacerlo y por eso podemos esperar que los demás también lo hagan. Solamente un pequeño detalle con la programación humana: no somos robots.

El parricidio de Garfinkel

En la historia de la sociología, hay varias escenas edípicas, pero nadie asesinó simbólicamente a su padre de manera más cruel -y elocuente- que Harold Garfinkel. Discípulo de Parsons en Harvard, decidió llevar a cabo un experimento de ruptura. Convocó a decenas de estudiantes universitarios a una cita con sus consejeros. La consigna para la reunión era que cada uno podía formular un número de preguntas que debiesen responderse por sí o por no. Del otro lado de la cámara Gesell, había una persona con instrucciones de dar respuestas aleatorias por sí o por no sin importar qué le preguntaran los estudiantes. Al finalizar cada encuentro, Garfinkel y su equipo entrevistaban a quienes habían participado en aquel experimento. Así, descubrieron que, a pesar de haber sido provistos de respuestas random, producto del azar, todos y cada uno de los estudiantes le encontraron un sentido y una explicación a las directivas de sus consejeros.

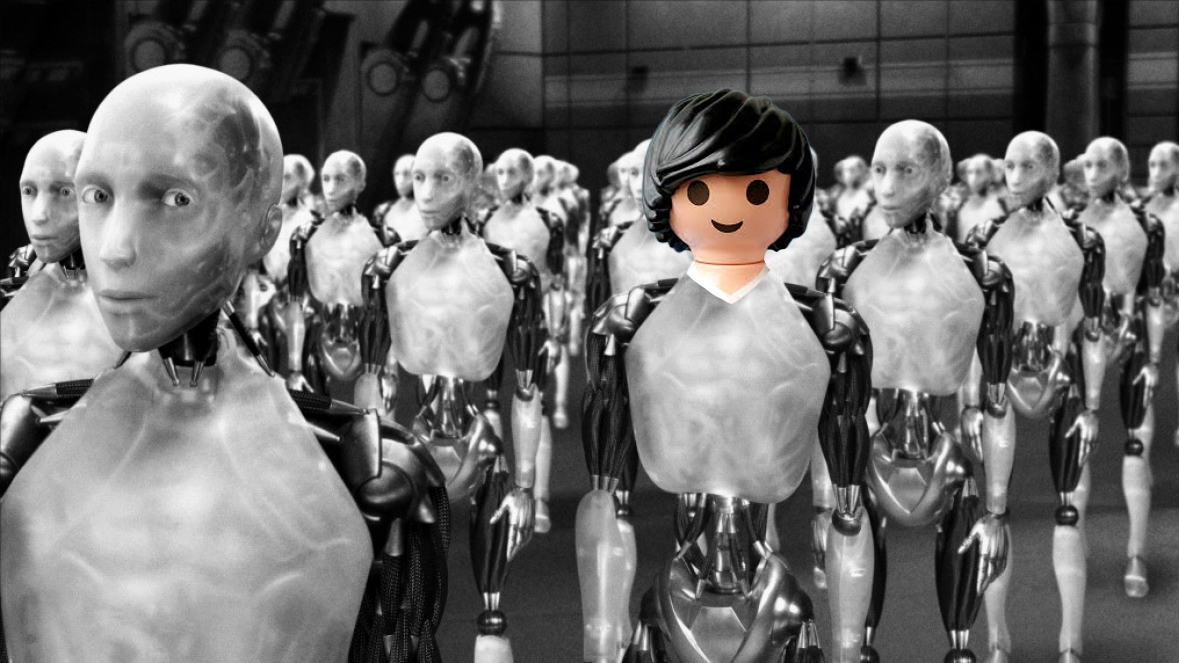

¿Qué hacen los consejeros? Dan consejos. Pues bien, lo que mi consejero me respondió como sucesión de afirmaciones y negativas tiene que tener un sentido, ¡y voy a encontrarlo! De manera muy similar a quienes leen el horóscopo de Virgo y sienten que les está hablando sobre su propia obsesión con la simetría de los cuadros, los estudiantes de Garfinkel hallaron un orden en el caos gobernado por el azar experimental. Para Garfinkel, la teoría de Parsons fallaba porque pensaba que las personas actuaban como robots. En sus propias palabras, les llamó “idiotas” o “dopados” culturales: programados para cumplir la norma, perseguir el bien común y actuar colectivamente de manera coordinada sin dejar de ser individuos. Dispuestos a cumplir con las expectativas y sentir el placer cultural que aprendieron a sentir.

¿Qué opción les quedaba? Romper la norma y sentir el displacer del castigo social contra los desviados. Pero entre medio de los panes del sanguchito parsoniano, estaba lo más interesante de la cuestión: aquello que las personas hacen con las normas. El orden social del experimento de ruptura no estaba dado y garantizado sólo por la idea de bien común que habían aprendido esos estudiantes. Era resultado de su interpretación activa, de buscarle lógica y sentido a una realidad random.

Experimento de ruptura: DNU, liberación de las regulaciones, suben los precios hasta la estratósfera y caen los salarios al sótano en los primeros días de un gobierno que ganó las elecciones prometiendo terminar para siempre con el flagelo de la inflación. Consigna: explique cómo es posible que siga existiendo la sociedad argentina. El orden, el sentido y la lógica se construyen así: interpretando.

Interpretar es una acción humana tan significativa porque define cursos de acción. La formulación cartesiana sería algo así como “interpreto, luego actúo”. ¿Cómo es que no vivimos en un absoluto caos si estamos socialmente programados, pero no funcionamos como robots? Las leyes de Asimov eran tres. La primera: un robot no hará daño a un ser humano ni por inacción permitirá que un ser humano sufra daño. La segunda: un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley. La tercera: un robot debe proteger su propia existencia en la medida en que esta protección no entre en conflicto con la primera o con la segunda ley. Casi toda la trama de la película Yo, robot (spoiler alert, 20 años después) transcurre haciéndonos creer que se trata de una búsqueda y una persecución de un robot que fue programado con la capacidad de romper las leyes y, por lo tanto, de esclavizar a la humanidad. Al final de la película, comprendemos que los robots que se rebelan contra la humanidad no están violando la ley, sino interpretándola para cumplirla a rajatabla: dejar que la humanidad siga su curso hacia el caos es interpretado como una inacción calificable como falta en el marco de la primera ley. Proteger a la humanidad es, en esta interpretación, privarla de su libertad de acción. ¿Cómo hacemos para proteger la Argentina?

Los últimos años nos han dejado demasiado entrampados en la lógica de la denuncia de lo fake. Las dos veredas del conflicto del #No la ven (peronistas que no entienden cómo los votantes de Milei no son los primeros indignados, mileístas que no entienden cómo los peronistas todavía no se sumaron a las fuerzas del cielo ante el tremendo beneficio que significarán las actuales medidas) se comportan como si se tratara de un problema del orden de la verdad cuando, en el fondo, se trata de un problema del orden de la interpretación.

No conozco a nadie que tenga la receta para ganar la batalla de las interpretaciones, pero estoy bastante seguro de que demostrarle al otrx que es un irredimible idiota no es lo más efectivo. Si queremos lograr algo más que tener razón, tenemos que dejar de discutir el bien común como si se tratara de una realidad autoevidente. Hay crisis y el caos se impone. Tanto el orden como el desorden se construyen en la interpretación. Ahí está el campo de batalla.

*Por Gonzalo Assusa para La tinta / Imagen de portada: La tinta.