“Una familia para mí”, la hija que escribe la ausencia

Por Eugenia Argañaraz para La tinta

“Quisiera tener testigos que divulguen

que hay alguien perdido encontrándose…

desatándonos te abro mi corazón,

desatándonos te abro mi corazón…”.

(Miguel Mateos- Perdiendo el control)

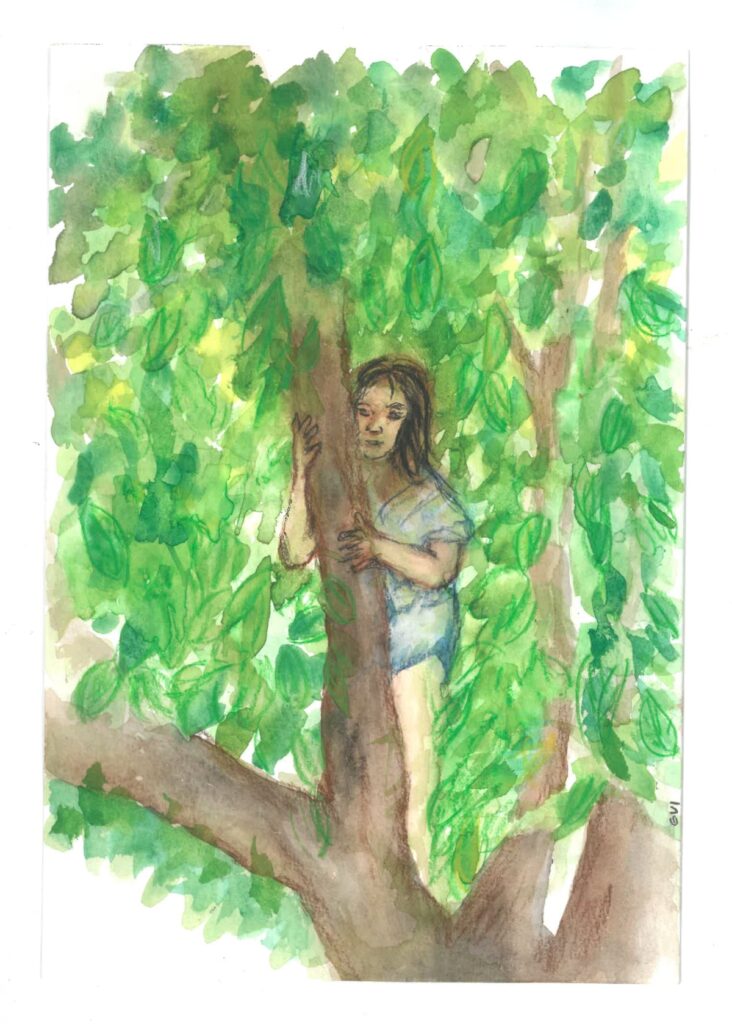

¿Qué miramos más allá de una foto? ¿Qué vio nuestra narradora de Una familia para mí en esas fotografías que Gabriela Vicente Irrazabal convirtió en acuarelas? ¿Cómo se escribe una vida o varias vidas a partir de lo que queda de un recuerdo?

La voz textual de la novela de Victoria Daona, recientemente editada por Mandarinas bajo el Sol, nos vuelve testigxs de cómo un evento fotográfico nunca se acaba, aunque esta historia empieza no con una foto, sino con un recuerdo que se metamorfosea en imagen y habita a la niña y a su familia para siempre. La escena de la pascualina es la escena final de un cuento feliz.

El relato se inicia en una casa, donde lo vivido perdura a través de los flashes de la memoria. Si hacemos zoom justo allí, podemos distinguir una imagen ante una trama en que su protagonista anticipa: “Es la primera vez que nos escribo a los cuatro juntxs, una familia tipo”. Esta acción determinante se relaciona con esa pascualina en la cena, el día en que alguien decide irse, alejarse. Al decir “es la primera vez que nos escribo a los cuatro”, el recuerdo se equipara a la pose de tomar una foto, como si la narradora estuviese diciendo: “Es la primera vez que nos sacamos una foto todxs juntxs”; así como quien captura con una cámara un momento. Por eso, la narradora escribe la imagen, la vuelve fotografía y nos la comparte.

Escribir la infancia como registro de vida

Desde allí, la voz de esa niña crece y cuenta. No hay pausas, no hay rodeos: “Cuando papá se fue, en la tele que bajó del taxi veíamos Los Halcones Galácticos y Niña Bonita”. Estamos ante una escena familiar, ante el padre que cierra la puerta con llave del lado de afuera una noche, como si él mismo también capturara ese momento con una cámara para encapsularlo y guardarlo.

Mientras leemos, la narradora nos va mostrando cómo se crece luego de que un instante se nos queda en la memoria, cómo se archivan cartas, fotos, encuentros y desencuentros, y, a partir de allí, las búsquedas con las que una niña, adolescente y luego adulta convive: “Encontré una carta de papá en una caja”. Con ese hallazgo, la protagonista intenta hacer memoria, pero a veces la memoria ya está hecha y entonces nos topamos con otros laberintos para tener acceso a ella. En esos zigzagueos observamos fechas: “Julio de 1991 (…) Acabamos de mudarnos a Monteros, una ciudad que tiene gárgolas en la fuente de la plaza, una iglesia con cúpula color celeste, un ingenio que ensucia los patios de hollín”. De nuevo, el recuerdo, los colores capturados por la niña en un contexto. En ese paisaje de pueblo emerge la tríada: “Mamá, ñiña, hermano pequeñito”, que se une con otro grupo de cuatro y, entonces, todxs se vuelven una familia grande, ensamblada. La niña de la tríada baila, adora bailar “punta, taco, punta, taco”, se desplaza, le encanta ir a la escuela, estudiar, tener amigas y empieza a hacerse preguntas, de esas a las que tal vez le encontramos respuestas cuando nos hacemos grandes, cuando el tiempo pasa y nos marca la piel. En ese lapso entre la infancia y el volverse adulta, la memoria de la narradora se convierte en danza, no pide explicaciones porque el amor lo cunde todo. “No recuerdo cuándo fue el momento en que dejé de sentir a aquel marido de mamá como un extraño y comencé a quererlo como un papá”. Quizás fue en el tiempo en que la memoria danzaba… justo cuando el marido de esa mamá se transforma en el padre que abraza no solo a la niña, sino a toda su historia. Ese papá no se desvanece, al contrario, se hace fuerte ante los ojos de la niña y de su hermano.

Alguna vez leí por ahí que hay personas que se escapan del amor y están los que se mandan de una. Algunxs son capaces de dejarlo todo por amor y otros, en cambio, pueden vivir con un instante. Los resquicios del instante se prolongan con esas cartas que en la adolescencia la narradora recibe del padre que cerró la puerta con llave del lado de afuera. Leemos una transcripción llena de texturas en donde los sentimientos de ella son palpables porque ve a un padre en esa escritura que, aun sabiendo que se esfuma, escribe: “No hay nada más hermoso y más cierto que la vida”. La frase de él hace mella, tanto que el epígrafe de Una familia para mí es puntualmente ese enunciado resguardado en el tiempo o en la cápsula.

Con las cartas del padre, la narradora inicia un trabajo de archivo sin darse cuenta, rescata una a una esas piezas epistolares. En cada encuentro, en cada lectura, las palabras son leídas muchas veces como si la memoria lo pidiese, pero además tal acto sucede porque algunas pistas desbordan el misterio. La ausencia de quien se desvanece está presente no solo en algunos rasgos o en la herencia de la piel, en las caras, sino también en las frases. Estas frases son los aires de familia.

Ante la ausencia, se escribe, pero también se lee y ahí mismo se inmiscuye la vida a través de las palabras y de nuevo esa oración que, al leerla tantas veces, parece volverse un mantra: “No hay nada más hermoso y más cierto que la vida”. A este enunciado se le acopla la pregunta de la hija: ¿quién está afuera? Y entonces, el descubrimiento, el saber que no es ella la perdida, porque la hija ha recordado, lo ha nombrado y lo ha observado en cada carta a través de las palabras constituidas por partículas diminutas de sentidos.

Nuestra narradora tiene nombre, Victoria, Viki, la conocemos, su vida puede identificar a otras tantas hijas que también regresan a los archivos, a la tangibilidad de la felicidad manifestada en una foto, un nenuco, en los reencuentros con cada memoria, incluso las propias.

En el “punta, taco” de la danza de Viki, visualizamos el inicio de un camino de quien ha crecido y mucho porque, para compartir una historia, no solo hay que ir hacia lo más íntimo de lo íntimo, hay que volver a ser semilla, germinar para, desde allí, desplegar un anhelo como el de querer siempre recordar su infancia en Monteros en tiempo presente.

Seguir adelante, ver el mundo y que nos vea alcanzándolo sin importar si algo se desarmó porque, aun así, las raíces son infinitas y las hojas de los árboles cambian en medio de fragilidades y de silencios habitables. Abrimos puertas, aunque de afuera alguien haya dado vuelta la llave. Apostamos y nos desatamos, abrimos el corazón, como dice una canción de por ahí, para redescubrir todo lo que resistimos. Eso nos enseña la narradora de Una familia para mí, a habitar como pájaro, leyendo antes de escribir y tal posibilidad abre la escritura a muchos otros registros, como conjunto de trazos que codifican un sentido. Parafraseando a Vinciane Despret, si hay territorios que devienen cuerpos y cuerpos que se extienden a lugares de vida que devienen cantos o cantos que crean un sitio, si hay potencias de sonidos y potencias de olores, hay, sin ninguna duda, gran cantidad de modos de ser que multiplican los mundos. Por eso, Una familia para mí conforma un territorio danzado con verbos que hacen un lugar, donde alguna lista de hábitos es transformada en invenciones de vida. Viki escribe lo que habita, lo que la habitó como “maneras de estar en casa”.

El texto abraza a la niña, la niña que se hace grande abraza a las palabras para buscar el rastro desde allí, afirmar que no todo tiene que tener una explicación, porque en ciertos puntos prevalece lo extraordinario, en lo simple, en lo cotidiano, en lo fortuito que en algún momento se convierte en recuerdo y, entonces, lo guardamos en algún bolsillo interno. Hasta que un día la escritura toma pulso, cobra forma y envión; primero, en una libreta quizás; luego, en un cuaderno de tapas duras, en un documento Word e incluso en un taller de escritura, como el de las Mandarinas bajo el Sol; todo eso hasta volverse libro para circular y llegar a las manos de otras hijas que, con madres y hermanxs, refuerzan una tríada o más, y luego la multiplican; hijas narradoras que danzan y hacen “punta, taco, punta, taco” en medio del tiempo ondulante y lleno de colores.

*Por Eugenia Argañaraz para La tinta / Imagen de portada: acuarela de Gabriela Vicente Irrazabal.

Victoria Daona es investigadora de CONICET, tallerista de Mandarinas bajo el Sol, docente y escritora. Una familia para mí (2023) es su primera novela. Estudia, investiga y enseña cómo se construyen las narrativas de memoria sobre el terrorismo de Estado en el Cono Sur con especial énfasis en los relatos de infancia de hijos/as de desaparecidos/as en Argentina. En sus trabajos académicos, reflexiona sobre el cruce entre memorias, infancias, familia y estructuras narrativas. Fundó junto a Pedro Noli “Mandarinas bajo el Sol”, un proyecto narrativo de producción y difusión de relatos autobiográficos que nació en 2020 con talleres virtuales de escritura. En el transcurso de esos años, además, desarrollaron un proyecto editorial que lleva publicados 60 autores y autoras, y un podcast de 40 episodios.

Gabriela Vicente Irrazabal es artista plástica, licenciada en Artes Plásticas, crítica de arte, operadora cultural e investigadora de arte. Gabriela realizó las acuarelas de Una familia para mí con delicadeza y sensibilidad, pintó las fotografías que forman parte del álbum familiar de Victoria. Ilumina con colores todos los trazos de esta escritura.

Eugenia Argañaraz es docente de Letras en el nivel medio y superior. Investiga y ha investigado sobre las narrativas de los/as hijos/as del exilio argentino en México durante la dictadura y posdictadura argentina. Coordina talleres de lectura y codirige el grupo Mujeres y Escritura. ¿Cómo contar?, radicado en el Programa de Ciudadanía y Derechos Humanos del IDES en CABA.