Leonard Cohen: la poesía como axis mundi

Por Carina Sedevich para Ardea

Escuchen al colibrí/ cuyas alas no pueden verse,/ escuchen el colibrí/ no me escuchen a mí.

Escuchen a la mariposa/ que sólo vive tres días,/ escuchen a la mariposa/ no me escuchen a mí.

Escuchen a la mente de Dios/ que no necesita existir,/ escuchen a la mente de Dios/ no me escuchen a mí.

L. Cohen

A finales de los 90, tenía un novio artista que me escribía largas cartas a máquina y me las enviaba por correo casi a diario. Dentro de los sobres, solía mandarme también ciertos regalitos: láminas pintadas por él, revistas de Dragon Ball para mi pequeño hijo, música grabada. En uno de esos sobres, llegó un casete con varios temas de Cohen. Era la primera vez que lo escuchaba y no recuerdo que me haya impresionado particularmente. Fue bastante después que empecé a interesarme por Leonard y, en principio, no a partir de sus canciones, sino a raíz de enterarme de que había practicado meditación zen e, incluso, había sido ordenado monje. Ese dato me puso a investigar sobre su vida, a leer entrevistas, a ver documentales. Quería saber cómo había llegado ese compositor, al parecer, tan mundano a convertirse en monje budista. Quería saber por qué había abandonado después el templo. Y también quería saber sobre su obra: ahora sí sentía que, de algún modo, podía conectar con él.

¿Qué canción escuché primero? No lo sé. Probablemente fuera I’m your man, una de las más conocidas que arroja la búsqueda en internet -y que seguro estaba en el casete que me regaló aquel novio a finales de los 90-. Pero en mi búsqueda personal, encontré Anthem, sin duda, mi preferida –no soy original, lo sé-, y Hallelujah -que me gusta mucho, pero menos que Anthem-. En mi recorrido tras los pasos poéticos y existenciales de Leonard, me sentí interpelada de manera poderosa, más que por sus versos, por su persona, por el ser humano que alcanzaba a entrever tras el showman seductor que hablaba grave y vestía de traje.

En una conversación con Thom Jurek en 1983, Cohen dijo que, cuando escribió “hay una grieta en todo, así es como entra la luz”–frase que, según los entendidos, hace referencia al modo en que la creación del mundo se explica en la Kabbalah-, fue cuando más cerca estuvo de un credo. En esa declaración, suena como si estuviera dando cuenta de una experiencia infrecuente, pero si uno presta atención a la obra de Leonard a lo largo del tiempo, no puede evitar notar que fue siempre un gran creyente. O quizás, mejor dicho, una persona que quería, que necesitaba creer.

En principio y durante toda su vida, el poeta sostuvo la fe judía, cuyas tradiciones observaba. Pero, al mismo tiempo, admiraba la figura de Jesús –“probablemente el tipo más lindo que pisó esta tierra”- y apreciaba al cristianismo, que conoció de la mano de una niñera irlandesa y que consideraba “el brazo misionero del judaísmo”. También, como ya se sabe, transitó el camino del budismo. Siempre explicó que no consideraba incompatible su fe judía con su simpatía por el cristianismo y su práctica del budismo. Tal vez las historias de Jesús, el dios convertido en hombre, y Buda, el humano que deviene dios, lo ayudaban, cada uno a su modo, a entrever lo divino en las formas de la carne y de la mente, que son las formas de nuestros sentidos y pensamientos, de nuestros disfrutes y sufrimientos. Aunque nunca se resignó a dejar de hablar a su dios –como en You want it darker, una de sus últimas composiciones-, sentía que no recibía las respuestas que esperaba. Quizás esas respuestas no vinieron tampoco de sus experiencias con disciplinas espirituales orientales, pero dijo muchas veces que estas prácticas lo ayudaron a comprender, mitigar y aceptar el dolor inherente a la condición humana.

Leonard entendía el sufrimiento -que conocía íntimamente, que trataba de paliar de muchísimas maneras- como algo común a toda la humanidad. Escribía sus poemas siendo consciente de eso. Lo dijo en 1978, en Cómo escribir poesía –“La gente sabrá lo que tú sabes porque ya lo sabía. No tienes nada que enseñarles”-, y lo repitió en entrevistas concedidas en distintos momentos de su vida –“Sé que lo que me pasa a mí les pasa a todos, esa es mi única convicción, lo que yo siento es lo que mucha gente siente o sentirá”-. Se veía sólo como un hombre más que expresaba el dolor de atravesar la existencia. Hacía ese trabajo a veces exquisitamente, como en este poema:

Salí una noche

Con la marea baja

Había señales en el cielo

Pero no sabía

Que me iba a arrastrar

La resaca

Para abandonarme en una playa

A la que el mar detesta acudir

Con una criatura en los brazos

Y un escalofrío en el alma

Y mi corazón en forma

De platillo para limosnas

En la conversación con Jurek mencionada más arriba, Leonard se define así: “Soy completamente abierto y transparente, y, por lo tanto, es fácil para cualquiera acoplarse a la emoción que se encuentra en mis canciones. Soy la persona que lo intenta todo y que experimenta consigo mismo haciéndose trizas. Experimento con drogas, Jung, la meditación zen, el amor y todo puede hacerse trizas de un momento a otro”. De este modo, establece una conexión directa entre su experiencia de vida y su obra.

En el documental Printemps 96, encontré el contexto del cual se extrae una conocida frase de Cohen que compara a la poesía con “cenizas de una vida que se está quemando bien”. En el film, que sigue el día a día de Leonard durante su estadía como monje zen en el templo de Mount Baldy, el poeta habla con Amelie Brusq, directora del documental, sobre el proceso de escritura de sus canciones:

Uno tiene material a mano, pero la mayoría es caos y desolación, y necesita hacer algo para organizar lo poco que tiene. Un pequeño acorde, una pequeña melodía, sólo piezas para armar alguna cosa. Y, en algún momento de ese desorden informe, la desesperación puede ser penetrada y puedo cantarla, y comunicarla y habitarla. Uno se esfuerza por hacer ese tipo de trabajo. Pero tiene que bucear en el caos y la desesperación, como en zazen. Las cosas aparecen y son muy perturbadoras, y uno tiene que sentarse en el centro de la hoguera del dolor hasta que se consume y se convierte en cenizas. Del mismo modo escribo. Es una especie de enfermedad, de desorden insoportable, de insoportable inutilidad que me lleva a echar mano a lo que sea que tenga. Uno tiene pocas cosas, tiene que rascar sus bolsillos. Finalmente, se le ocurre algo que puede habitar y cambia sus ideas acerca de sí mismo, cambia su corazón. Poesía y canción son las cenizas de la experiencia, cenizas de cosas que ardieron bien, que se purificaron. Si uno remueve las brasas, encuentra ceniza hermosa, suave y blanca: eso es una buena canción, un buen poema y puede volar en el viento directo hacia uno, volar hacia el corazón.

Aquí es donde Leonard Cohen se me vuelve particularmente interesante, cuando descubro que, para él, la escritura de poesía es una experiencia mística, como la práctica del zazen –sin duda, también, como la práctica de los rituales judíos de los cuales participó desde su nacimiento-. Místicas son las experiencias que ordenan la existencia de las personas sobre el mundo, que separan lo importante de lo accesorio, que señalan para uno lo trascendente, lo verdadero, lo cercano a lo divino, lo que, en última instancia, le da sentido a la vida. Leamos a Leonard en The energy of slaves, de 1973:

No me maté

cuando las cosas fueron mal

No me metí

en las drogas ni enseñé

Traté de dormir

pero cuando no pude dormir

aprendí a escribir

aprendí a escribir

lo que podía ser leído

en noches como esta

por alguien como yo

Es decir que, cuando todo lo demás pierde sentido, lo que lo mantiene con vida es escribir. Escribir su poesía.

En los versos de Cohen, se trasluce una fe que no está basada en el éxito, en el amor, en las religiones, en esos materiales que su vida de caos y desolación le proveen, sino en la palabra poética, en el acto de cantar.

Este vislumbrar la escritura de Cohen como un acto místico me llevó a revisar Historia de las religiones, de Mircea Eliade, con la intención de refrescar algunos conceptos. Me sorprendí al encontrar algo que no recordaba: para explicar las diferencias entre lo profano y lo sagrado, el autor recurre a una comparación entre el uso que se hace del lenguaje en lo cotidiano y el uso que se hace del lenguaje en la poesía. Más allá de esa mención que conecta justamente al lenguaje poético con lo sagrado, Eliade afirma en su obra que la búsqueda de un sentido que justifique la existencia es común a todos los seres humanos, no sólo patrimonio de personas especialmente religiosas. Y afirma que ni siquiera las personas más secularizadas viven en un constante caos, sin creer en algo.

Cuando Cohen habla de sentarse en el centro de la hoguera y dejarse arder, no puedo menos que pensar en todas las representaciones de axis mundi que la humanidad ha pergeñado desde el principio de los tiempos. El axis mundi, el eje del universo que uno habita, puede ser el templo, el hogar, la familia, la naturaleza, el arte. Puede ser el cuerpo humano en postura de zazen imitando la forma de la montaña, forma que se cree perfecta porque conecta el cielo con la tierra. Pueden ser muchas cosas. No importa si creemos que lo divino está afuera, si creemos que lo divino está adentro, si apenas sospechamos que existe algo más allá de lo que podemos ver, tocar o decidir. En última instancia, hay algo en lo que creemos, en lo que necesitamos creer y que erigimos, más o menos conscientemente, como eje ordenador de nuestras vidas. Para Leonard, ese axis mundi es la poesía.

Es en su poesía donde ordena toda su experiencia humana –la del amor, la de los escenarios- y todo aquello que abreva en la biblia y en los monasterios orientales. Quiere creer, quiere cantar a lo que cree y dice: “Sí, quizás hay un dios arriba” o “junto a lagos y montañas/ se creó el ego/ y es divino”. Pero también da cuenta de sus desengaños, de su soledad, de su frustración con respecto a dios -“Un millón de velas ardiendo/ por la ayuda que nunca llega”-, de su desencanto con respecto a Buda -“¿Para qué querría iluminarme?/ ¿Por qué querría sonreír para siempre?”-. En sus versos, se trasluce una fe que, en definitiva, no está basada en el éxito, en el amor, en las religiones, en esos materiales que su vida de caos y desolación le proveen, sino en la palabra poética, en el acto de cantar.

Dentro del universo que habita, ese cosmos donde la poesía separa la luz de las tinieblas, Cohen se considera apenas un médium, un instrumento a través del cual la palabra poética se manifiesta. A darse cuenta de esto, llega a través de una serie de encuentros con el maestro advaita Ramesh Balsekar, a quien le dice: “He escrito algunas canciones decentes y la gente me pregunta cómo lo he hecho. Siempre digo que, si supiera de dónde vienen las buenas canciones, las haría más seguido”. En sus charlas con Balsekar, le cuenta que escribir, para él, es un proceso lento y dificultoso, que, cuando intenta seguir un método, le produce angustia y que esa angustia sólo se apacigua cuando comprende que no está a cargo de nada en el proceso creador. Algo similar dice en el discurso de aceptación del premio Príncipe de Asturias en 2011 –“La poesía viene de un lugar que nadie controla. Es difícil aceptar un premio por una actividad que, en realidad, no controlo”- y en un poema que se encuentra en su libro póstumo The flame:

En raras ocasiones

se me concedió el poder

de enviar oleadas de emoción

al mundo.

Fueron sucesos impersonales,

sobre los que no tenía ningún control.

Es justamente en ese libro, preparado por Leonard casi como un testamento durante sus últimos tiempos sobre la tierra, donde aparecen los datos que terminan de acercarnos a la idea de la poesía como axis mundi, como eje ordenador, como fe principal en la vida de Cohen. Su hijo, Adam, en el prólogo, afirma que “el viejo se sentía, por sobre todas las cosas, poeta” y que la poesía era “su único consuelo, su verdadero propósito”. En las primeras páginas del libro, el mismo Leonard es quien lo dice: “Religión, maestros, mujeres, fama, dinero, drogas, viajes… nada me excita tanto ni me alivia el sufrimiento como emborronar páginas escribiendo”.

Creo que, para Cohen –y aquí recuerdo a John Berger cuando afirma que el lenguaje en los poemas “escucha y promete y desempeña el papel de un dios”-, la poesía se asimila más a una plegaria que a cualquier otra cosa. Por eso, pareciera que Leonard en sus canciones se confiesa y, a la vez, reza con nosotros y por nosotros. Hace poesía tanto la palabra profana como la palabra sagrada. Hace poesía de sus pecados, de sus desilusiones, de sus actos piadosos, de sus pensamientos esperanzados. Pule los bordes de la palabra para hacernos ver sus destellos humanos y divinos a un tiempo. Por eso, no resulta raro que, en uno de sus últimos conciertos, ese hombre que había elegido ser creyente y ser médium antes que sacerdote –destino que, al fin y al cabo, le señalaban su apellido y su linaje- decida despedirse con una bendición bíblica. Es el Leonard creyente, el Leonard médium, el Leonard kohen, pero, sobre todo, el Leonard poeta el que nos susurra al oído en su voz grave un poema de compasión. El mensaje es muy claro, al menos para mí: puede ser que jamás seamos escuchados, puede ser que nuestro dolor jamás termine, pero estas palabras que cantamos tienen sentido en sí mismas, son verdaderas porque creemos en ellas. Y eso nos salva.

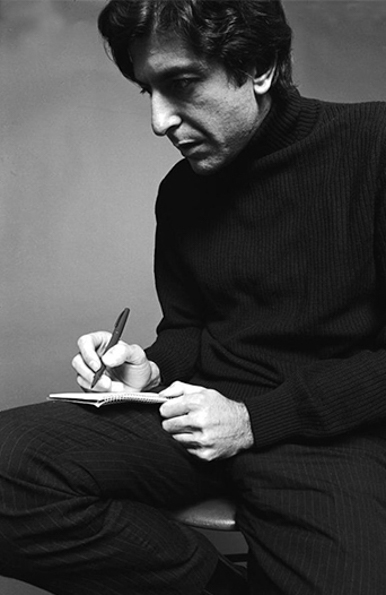

*Por Carina Sedevich para Ardea / Imagen de portada: María Alicia Favot.