Les pibis se abrieron paso

¿Es posible identificar rasgos comunes entre las nuevas generaciones de jóvenes? Y a la hora de hacer política, ¿cómo se relacionan con las organizaciones tradicionales? En conversación con Lalengua, Ofelia Fernández, la legisladora más joven de Latinoamérica, y Bruno Rodríguez, fundador de Jóvenes por el Clima Argentina, dan su visión acerca de qué los moviliza y cuáles son sus expectativas con respecto a la participación política.

Por Juan Funes para Lalengua

“Generación Z”; “centennials”; “les pibis”; “generación verde”. Son varias las etiquetas con las que se busca catalogar a los y las jóvenes que nacieron en el nuevo milenio. Hablar sobre una generación, atribuirle ciertas características, es poco riguroso; implica negar particularidades geográficas, de clase, barrer con las vastas diferencias culturales entre personas que, en muchos casos, solo comparten la edad. Pero aún así, cabe preguntarse: ¿existen ciertas tendencias o constantes en las nuevas generaciones para hacer política?, ¿cómo se relacionan con las organizaciones políticas tradicionales?, ¿qué novedades traen? En conversación con Lalengua, Ofelia Fernández, quien con 19 años se convirtió en la legisladora más joven de Latinoamérica, y Bruno Rodríguez, de la misma edad, fundador de Jóvenes por el Clima Argentina y único representante de Argentina en la Cumbre de Acción Climática de la Juventud de Naciones Unidas de 2019, dieron sus puntos de vista.

Durante la campaña de 2019, Ofelia planteó que los y las jóvenes “se organizan por agenda política”. “Veía en la lógica de los partidos una hipótesis en la que los jóvenes, al dejar de entrar masivamente a esas estructuras, habían dejado de intervenir políticamente. Pero esto no es así necesariamente. Hay nuevas formas de intervención política”, explica. La militancia de los y las jóvenes se organiza principalmente en torno a tres movimientos: el educativo, el feminista y el ambiental, “sin que sea necesario darle un anclaje partidario”, aclara. “Una gran porción de la militancia juvenil fue conquistada por el feminismo y el ambientalismo. Es imposible comprender y transformar cualquier activismo sin entender su vínculo con el resto de las injusticias y las desigualdades, y eso es lo que va potenciando y politizando a esos militantes. Ese proceso se da naturalmente, el tema es que no se lo subestime desde la política más tradicional”, sostiene Ofelia.

La militancia de Bruno empezó a los 13 años en el movimiento estudiantil, pero dio un giro cuando, el año pasado, participó de la fundación de Jóvenes por el Clima Argentina, surgida a partir del fenómeno que generó a nivel mundial la figura de Greta Thunberg. Más allá de su impronta internacionalista, la organización se inscribe en las tradiciones locales y latinoamericanas, y entiende al ambientalismo como un movimiento necesariamente popular. “Somos hijos de los y las militantes por los derechos humanos”, sostiene Bruno, y agrega que “los primeros ecologistas no somos nosotros ni las organizaciones ambientalistas tradicionales, sino los movimientos de la economía popular”. Bruno también destaca la importancia de que el ambientalismo sea entendido como una disputa colectiva y no individual: “El macrismo y el neoliberalismo nos deja como legado cultural que las actitudes individuales y la modificación de nuestros hábitos es suficiente. Ahí tenemos una batalla cultural que dar y que es crucial. Mientras podamos seguir profundizando la interseccionalidad de las luchas, más vamos a avanzar”, afirma.

Crecer al calor de la calle

Las trayectorias militantes de Ofelia y Bruno fueron meteóricas. Con 19 años, se convirtieron en portavoces de dos movimientos que aparecieron como los más dinámicos tanto en el ámbito local como internacional, con una fuerte presencia juvenil: el feminismo y el ambientalismo. Algunos estudios realizados en los últimos años hicieron hincapié en la relevancia de estos dos movimientos para los y las jóvenes. El informe de Amnistía Internacional titulado El futuro de la humanidad, de diciembre de 2019, señaló que el 49 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 25 años encuestados de Argentina consideraba que el problema más importante que enfrenta el mundo es la contaminación. La investigación local titulada Estudio de juventud Argentina 2018, realizada por el Organismo Internacional de Juventud (OIJ) y el Instituto Nacional de Juventud (Injuve), marcó como una de las conclusiones que los y las jóvenes “son abiertos y cero prejuiciosos: no son binarios, no son grieta. Están atravesados por el feminismo como forma de pensar”.

Ofelia tenía 15 años el 3 de junio de 2015, cuando las mujeres colmaron las calles bajo la consigna de NiUnaMenos. Cinco años más tarde, su primer discurso en la Legislatura coincidió con la previa del Día de la Mujer, el 8M. En su intervención, leyó un texto que había escrito durante aquellos tiempos del redespertar feminista. “Me servía para evidenciar lo que estaba nombrando: cómo la realidad sigue siendo tortuosa, pero también para poner sobre la mesa que yo vengo de ahí, de ser una militante de 15 años que escribía ese texto con impotencia y sin sentir que había lugar para esas transformaciones, y que, de repente, se convierte en una piba leyéndolo en un espacio de decisiones”, recuerda. La intervención mantuvo el tono y el registro que ya son un sello propio de Ofelia: la habilidad de condensar en palabras simples y directas cuestiones muy complejas, ignoradas o eludidas por las personas que usualmente acaparan los micrófonos. Si bien reconoce haber estado muy nerviosa, las respuestas que obtuvo fueron para ella “muy positivas”, lo cual le demostró “que el camino es efectivamente ese”, según sus propias palabras. “Cualquier intento de adaptarme o moldearme en función de lo que se espera de quien está en ese lugar, no me sirve ni a mí ni al proceso que quiero llevar adelante ahí adentro, ni a la gente que banca lo que puede salir de ahí”, sostiene.

Aquella disertación marcó un fuerte contrapunto con algo que Ofelia suele subrayar: las intervenciones antiderechos de muchos legisladores y legisladoras durante el debate por el proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en 2018. “La contraposición del argumento y de la impunidad”, precisa Ofelia. “Existe una intención por transformar, por marcar la realidad desde otro criterio u otra perspectiva, desde mí, desde mi generación, desde el movimiento feminista, en contraposición a un sector de la clase política que tiene la garantía de la impunidad de poder no hacer su trabajo”, explica. El discurso que más le sorprendió durante la discusión por la IVE fue el de la senadora Cristina del Carmen López Valverde (PJ), quien afirmó que no iba a votar a favor del proyecto porque no había podido acceder al texto. “Es una señal muy clara de algo que muchas veces impera en espacios como ese, en oposición a quienes nos hacemos desde la pelea colectiva, de la organización con otros, y llegamos a esos lugares para trasladar ese recorrido”, subraya Ofelia.

El futuro llegó hace rato

La situación de la pandemia puso de manifiesto, una vez más, que el mundo necesita una transformación urgente. ¿Qué rol deben cumplir los y las jóvenes para traccionar este cambio? “Si los pibes y las pibas, los brazos jóvenes de los partidos políticos, empiezan a entender que es importantísimo empezar a militar sobre la cuestión ambiental, el cambio se va a poner en marcha porque esos jóvenes son los dirigentes del futuro”, apunta Bruno. La premisa de Jóvenes por el Clima de mantener una independencia partidaria tiene como objetivo poder penetrar transversalmente en la militancia joven. De esta forma, según Bruno, “la estructura partidaria argentina se termina acoplando a las exigencias de la juventud cuando logramos ingresar en el plano dirigencial. La militancia es una categoría colectiva, de ninguna manera es una prerrogativa de un núcleo dirigencial”.

Ofelia cita una frase del presidente Alberto Fernández para ilustrar el rol que debe tener la juventud, para ella, en este contexto: “No quiero una juventud disciplinada ni domesticada. Al primer momento en que no me encuentre a la altura de mi palabra o de su expectativa, quiero que salgan a la calle y que me lo digan”, dijo el presidente. “Esa es una señal que tenemos que tomar, sobre todo, por nuestras ‘expectativas’. No es momento para ser obsecuentes. Proponer, profundizar o, incluso, criticar no implica una ruptura, implica la necesidad imperiosa de que, ante un alza de movimientos conservadores, mientras hay gente que defiende los intereses de las grandes corporaciones y que se ocupa de proteger el privilegio de los que siempre estuvieron arriba de la pirámide, aparezca una juventud que, con la misma fuerza, obligue a mover la cúpula hacia las nuevas agendas, que son importantes, sobre todo en un momento en el que tenemos que replantearnos la dinámica y la lógica del mundo en relación a sus desigualdades”, sostiene.

La agenda ambiental es, para Ofelia, “una pieza que la política todavía no procesa con relevancia, pero que evidentemente la tiene. Lo que estamos viviendo está muy vinculado al trato y a la relación que tenemos con el mundo que nos sostiene”. Para ella, del mismo modo en que el feminismo mostró una forma brutal de desigualdad, la agenda ambiental pone de relieve otra. “No podemos creer en la justicia social y no en la necesidad de construir un ambientalismo popular. La realidad es que la degradación del medio ambiente tiene consecuencias sobre la vida humana y, en particular, en las vidas de los sectores populares. La crisis ambiental no hace otra cosa que profundizar las desigualdades preexistentes”, apunta.

Para Bruno, la situación de la pandemia generó “un terreno muy fértil para empezar a radicalizar nuestras demandas, profundizar los cambios estructurales que son posibles de llevar adelante”. En línea con lo expuesto por Ofelia, para él, no se trata solo de una cuestión ambiental, sino de un problema estructural de Argentina. “Es necesario empezar a rediscutir la estructura de la propiedad de la tierra. Tenemos un 0,94 de terratenientes que manejan más del 34 por ciento de todas las extensiones productivas del país. Esos mismos tipos son los que deforestan absolutamente todo, destrozando ecosistemas, expulsando y reprimiendo a las comunidades de los pueblos originarios. Ahí tenemos una situación de vulneración muy potente de derechos humanos, que, a su vez, se relaciona con los ciclos de acumulación de riqueza en Argentina. Hay una oportunidad muy interesante para ofrecer una alternativa estructural, que venga de los sectores sociales organizados, con el ambientalismo como aliado estratégico”, concluye.

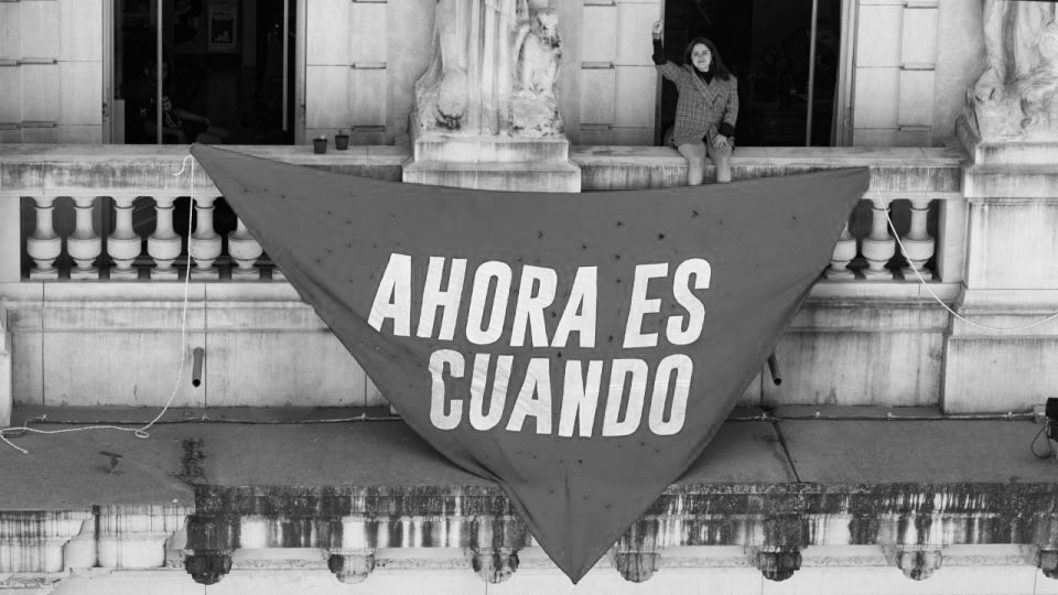

*Por Juan Funes para La lengua / Imagen de portada: Equipo Ofelia Fernández y Tobías Sklarnovic.