Crónicas de hielo, castigo y dolor: la frontera de lo (in)humano en el presidio del fin del mundo

El fin del mundo, o el comienzo, según desde dónde se lo mire. El último territorio conquistado por los colonizadores. Sobre las tumbas de los yaganes, se decidió fundar una ciudad cuyo nacimiento está indisolublemente ligado al presidio. Una cárcel de cemento erigida en el corazón de una prisión geográfica. ¿Cómo sucedió que un presidio concebido como modelo de castigo moderno y civilizado, destinado a la reforma de los reclusos, se transformó en una mazmorra medieval de hielo para infligir dolor? Ushuaia fue un lugar de confinamiento no solo para criminales comunes, sino también para presos políticos: anarquistas, socialistas, peronistas y radicales que, por los vaivenes de la historia, cayeron en desgracia. Lucas Crisafulli analiza, en cuatro entregas, la historia de la cárcel y su interrelación con la ciudad más austral del mundo.

Entrega 1 de 4

Al final de la calle principal del centro de la ciudad de Ushuaia y muy cerca de este, se accede por calle Yaganes al Museo Marítimo y del Presidio. Hay descuento por ser argentino y también por ser docente. Abono en pesos la suma equivalente a unos veintidós dólares mientras me pregunto si sería la cifra adecuada para los docentes argentinos. Es la segunda vez que ingreso. Cinco pabellones dispuestos en forma radial y un hall central que los conecta. En el pabellón por el que se ingresa al museo, hay muñecos vestidos con uniforme a rayas azules y amarillas dentro de algunas celdas que emulan los antiguos habitantes del presidio.

Escucho, de pasada, al guía que realiza la visita. En varios momentos de su relato, repite la frase: «Aquí estaban confinados los delincuentes más temidos de la Argentina». Por un instante, dudo si intervenir, desisto porque no le interesa a nadie. Es notable cómo la matriz del positivismo criminológico sigue vigente, no solo en la forma en que el sistema premial-punitivo continúa castigando, sino también en el lenguaje cotidiano. Existe una promesa reconfortante en el positivismo que lo mantiene vigente: los malos están tras las rejas y los buenos afuera. Sin embargo, esto no es cierto.

La cárcel que estoy visitando, cuya piedra basal fue colocada en 1902, y las cárceles actuales solo seleccionan un pequeño número de infractores para mantener viva esa promesa y justificar su existencia. En el presidio de Ushuaia estuvieron confinados muchos disidentes políticos. Al principio, hasta la década de 1930, los prisioneros eran principalmente anarquistas. Durante la «década infame», Ushuaia se convirtió en la ciudad de los confinados políticos, la mayoría, militantes y afiliados a la Unión Cívica Radical y al Socialismo. Aunque la prisión cerró definitivamente en 1947, en 1960, volvió a albergar a los llamados «presos Conintes», peronistas en la resistencia tras el golpe de 1955. Hay un dato relevante que rara vez se menciona: al inicio del presidio, también fueron trasladados menores de edad, cuyo único «crimen» era no haber sido reclamados por nadie.

La idea original de construir un presidio en Ushuaia fue de Julio A. Roca, cuando fue presidente de la nación. Unos años antes, como ministro de Guerra en el gobierno de Nicolás Avellaneda, encabezó la llamada «Campaña del Desierto», en la que miles de indígenas fueron asesinados y más de catorce mil fueron esclavizados. Roca y sus generales nunca fueron juzgados. Ningún prisionero del presidio de Ushuaia cometió crímenes en la magnitud de los de Roca. Ningún criminólogo positivista midió su cráneo ni analizó sus orejas u otras partes del cuerpo para determinar su «criminalidad». No hubo psiquiatras que estudiaran su comportamiento ni evaluaran si era o no socialmente readaptable. La idea de que los buenos están afuera y los malos tras las rejas es solo un mito del positivismo que sigue legitimando la existencia de la prisión.

Continúo solo hasta el hall central del penal, que conecta los cinco pabellones. Es un lugar de descanso con una cafetería improvisada. Uno de los pabellones alberga el Museo Marítimo, con trajes de buzo, maquetas de barcos y otros objetos dispuestos entre las celdas. El Pabellón 2 está destinado a una muestra de arte y el contraste entre las pinturas y las celdas de lo que fue la cárcel más temida del continente es abrumador. Intento ingresar al Pabellón 5, uno de los más temidos y crueles, donde estuvo preso Simón Radowitzky, pero está cerrado. El Pabellón 3, por su parte, es una tienda que vende recuerdos de la cárcel y algunos buenos libros. El Pabellón 1 es el histórico. Desde que se convirtió en museo, se ha mantenido prácticamente intacto. En mi visita anterior, no pude permanecer más de cinco minutos. El frío y el llanto de mi hija, que irrumpió en medio del silencio, me obligaron a abandonar el lugar. Esta vez, voy solo. El museo está lleno, pero a nadie le gusta entrar en este pabellón, donde hace más frío que afuera. Quienes se animan a hacerlo permanecen pocos minutos. Todos guardan un respetuoso silencio, como si estuvieran en una iglesia o en un cementerio.

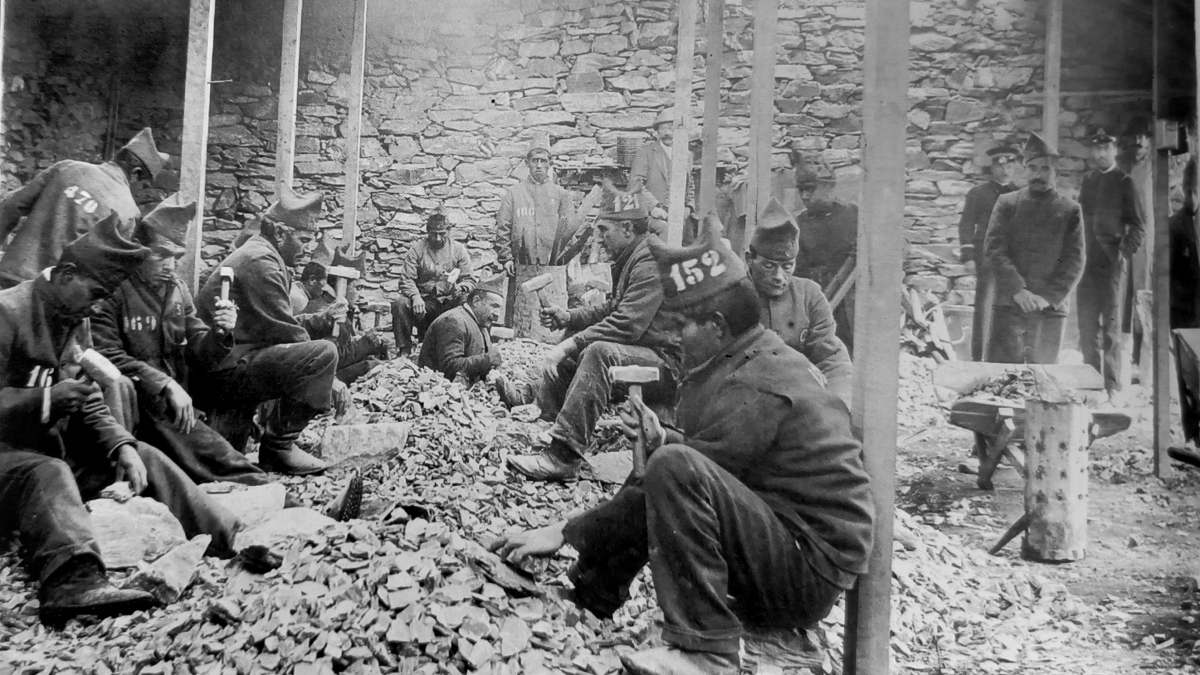

Camino solo, mientras mis pasos retumban en el vacío. Cementerio, eso es lo que es este lugar. ¿Cuántas personas sufrieron aquí? ¿Cuántos internos fueron torturados en estas celdas? ¿Cuántos murieron de tuberculosis, de frío o por enfermedades gastrointestinales? Cuánta sangre habrá recorrido el pasillo central del pabellón que ahora estoy caminando. Las paredes parecen conservar el dolor macerado por los años y el viento. El presidio se ideó para el aislamiento celular, donde cada prisionero debía permanecer en soledad en una de las 386 celdas. En 1909, había apenas 62 internos, pero, para 1920, la cifra había aumentado a 600 y, en 1930, llegaron a ser 1.500, por lo que debieron dormir cuatro personas en celdas de 1 x 2 metros.

Saco mi libreta y empiezo a anotar algunas ideas mientras me siento a mitad del pasillo, donde se dispone un banco incómodo de cemento. Al levantar la vista, veo un panel fotográfico de madera. En él, está pintada una persona con traje a rayas, extendiendo la mano entre las rejas, pidiendo agua. A la altura de su cara, hay un hueco para que los turistas coloquen su rostro y se tomen una fotografía: la banalización del mal. No puedo dejar de ver este lugar como un museo del sufrimiento humano y ese panel para fotos sonrientes simplemente no encaja. Es como si, en el museo de Auschwitz II-Birkenau, en Polonia, hubiera un espacio para simular ser un prisionero del horror y tomarse una fotografía.

El frío me impide seguir tomando notas. Salgo, algo aturdido por el ruido del viento que entra por las ventanas rotas. En el hall central, me pido un café para calentar un poco el cuerpo y salgo a fumar al sol para aclarar las ideas.

*Por Lucas Crisafulli para La tinta / Imagen de portada: Archivo del Presidio, publicada en El presidio de Ushuaia (2022).