De mayo a mayo: obrerxs, estudiantes… ¡A combatir la dictadura!

Por Mónica Gordillo para La tinta*

Las protestas estudiantiles de mayo del 68 en Francia, en Río de Janeiro en junio y de octubre en México, entre otras ocurridas ese año, generaron recientemente una serie de debates sobre la existencia de un movimiento global contestatario de la juventud que habría influenciado en los acontecimientos de mayo de 1969 en Argentina. Sin embargo, por mucho tiempo, prevaleció la idea de la diferencia de esos movimientos con lo ocurrido en Córdoba el 29 y 30 de ese mes, por la fuerte presencia obrera, en particular, de trabajadorxs de las fábricas automotrices y metalmecánicas, sin los cuales la movilización no hubiera tenido la trascendencia que tuvo. Si bien esto es innegable, trataré de mostrar que la contundencia del acontecimiento de 1969 en Córdoba se debió al importante trabajo previo de articulación entre sectores sociales que había comenzado un año antes, al menos, desde el lanzamiento del documento del 1° de mayo de la Confederación General del Trabajo de los Argentinos (CGTA) en 1968.

La construcción social de la injusticia como discurso que interpeló a diferentes afectadxs fue el primer paso para el pasaje a la acción. Esto fue lo que generó la CGTA, surgida en el plenario normalizador de marzo de 1968 como una división de la CGT Azopardo, que era la reconocida por el gobierno. La particularidad de la primera fue el apoyo obtenido en la mayoría de las delegaciones regionales de CGT del interior y su discurso combativo contra la dictadura, el imperialismo y la burocracia sindical, que la convirtieron en el polo aglutinador de los más diversos sectores que habían comenzado a plantear un enfrentamiento a la dictadura. En esta confluencia, lxs estudiantes junto con otrxs actores jugaron un rol fundamental. Veamos entonces cómo se fueron conformando las condiciones para la acción entre mayo de 1968 y mayo de 1969 que, paulatinamente, fue incorporando a otros sectores sociales y alternativas políticas.

¿Cuál fue la particularidad de mayo del 68 en Argentina?

Gobernaba la dictadura militar autodenominada Revolución Argentina, que había tomado el poder el 28 de junio de 1966, presidida por Juan Carlos Onganía, luego de derrocar el gobierno de la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP) encabezado por Arturo Illia. Este contaba con escasa legitimidad por estar el partido peronista proscripto desde 1955 y, por lo tanto, no poder actuar políticamente. Onganía, amparado en la Doctrina de la Seguridad Nacional, pretendía poner orden y disciplinar a una sociedad muy politizada, debido a que la proscripción del peronismo no había impedido el fortalecimiento del movimiento obrero que conservaba sus organizaciones sindicales, las convenciones colectivas para actualizar salarios y había normalizado la CGT en 1963. Ese disciplinamiento tuvo como primera medida la intervención de las universidades nacionales en 1966, donde la actividad política era muy intensa al funcionar el cogobierno con representación docente, estudiantil y de egresadxs. Y que contaban con un proceso muy importante de modernización cultural que seguía de cerca lo ocurrido en los países centrales y en Latinoamérica. La revolución cubana había impactado fuertemente en Argentina.

La intervención de las universidades generó la primera reacción de docentes y estudiantes en todo el país, que, durante julio y agosto, tomaron las instituciones y llevaron a cabo movilizaciones callejeras fuertemente reprimidas. En Córdoba, en septiembre de ese año, se produjo el primer muerto estudiantil, Santiago Pampillón, estudiante de Ingeniería y trabajador en la automotriz IKA. Estas movilizaciones culminaron con una fuerte represión del gobierno y una ley que ponía fin al cogobierno en 1967. Ese mismo año, el plan económico del ministro Krieger Vasena congeló salarios, quitó la personería gremial a los sindicatos que realizaran huelgas y suspendió hasta diciembre de 1968 las negociaciones colectivas, que habían sido recuperadas por los sindicatos a partir de 1958, bajo el gobierno de Arturo Frondizi. A partir de diciembre de 1968, debían comenzar a negociarse paritarias, sin embargo, el gobierno pospuso esa decisión.

En ese marco de endurecimiento de las políticas del gobierno, algunos hechos internacionales como la muerte del Che Guevara en Bolivia, en octubre de 1967, y las protestas estudiantiles en los países mencionados impactaron notablemente, reforzando en algunas agrupaciones la idea de enfrentar a la dictadura a través de la vía armada para la toma del poder. La dictadura de Onganía, que al comienzo solo había enfrentado acciones de los sectores afectados, empezó a sufrir una serie de embates donde se podía observar ya la articulación de distintos sectores. Y, en ese marco, mayo de 1968 fue fundamental.

La CGTA constituida en marzo se convirtió en la estructura movilizadora imprescindible para la acción. El 1° de mayo, lanzó un documento programático a través del cual comenzó a construirse una representación de injusticia e identidad que incluía a diversos sectores sociales. Desde ella, se fueron definiendo los marcos de sentido que fundamentaban la oposición a la dictadura de Onganía como un problema común a todxs lxs argentinxs, instándoles a actuar colectivamente para su derrocamiento. La CGTA recibió la adhesión de las principales delegaciones regionales de CGT del interior, entre ellas, las de Tucumán, Rosario, Santa Fe, La Plata, Paraná, Corrientes, Chaco, Mendoza y Córdoba, donde comenzaron las primeras protestas. Se conformaba un nuevo actor sindical, combativo y, sobre todo, frentista y movimientista. Una propuesta que no interpelaba solo al movimiento obrero, sino que pretendía ser un verdadero programa para la acción política.

Los sindicatos del interior ―y, particularmente, los gremios de Córdoba― pasaron a ocupar un lugar muy importante dentro de la estrategia de la CGTA. El 29 de abril de 1968, Raymundo Ongaro, su secretario general, llegó a esta ciudad para conmemorar el 1° de mayo y pronunció un largo discurso que había escrito con Rodolfo Walsh, director del que se convirtió en el célebre Semanario de la CGT de los Argentinos. Ese discurso, llamado «Programa del 1° de mayo», demostró que la rebelión de la CGTA era algo distinto de una nueva lucha de poder dentro del sindicalismo. Era también una oposición ideológica y política que apelaba a la movilización de todo el pueblo.

La CGTA buscó conformar un frente de oposición a la dictadura, promoviendo el cercamiento de los sectores estudiantiles, sacerdotes de la teología de la liberación, proto organizaciones político-militares y sindicatos del interior. Esto se plasmó en las acciones desarrolladas en Tucumán, ante el cierre de ingenios promovido por Onganía, en el diálogo mantenido con algunas de las primeras organizaciones políticas armadas, como en las acciones estudiantiles que se iniciaron con el ciclo lectivo del año 1969.

Las definiciones políticas

Los días 11 y 12 de enero de 1969, sectores del movimiento sindical peronista y del ala política del peronismo revolucionario se reunieron en la localidad serrana de Unquillo, en la provincia de Córdoba, para planear la siguiente etapa de un plan de lucha. Participó del encuentro el conjunto del peronismo revolucionario, dando origen a lo que se conocería como la Tendencia Revolucionaria del Peronismo. En abril de 1969, los diarios provinciales y nacionales cubrieron los acontecimientos de Villa Quinteros, pueblo situado en el cordón agroindustrial del sur de la provincia de Tucumán, por la violenta represión policial que se desencadenó contra la población que reclamaba por la creación de fuentes de trabajo, tras el cierre del ingenio azucarero San Ramón en agosto de 1967. Lo que adquirió visibilidad en estas protestas, como ocurriría en otras, fue el protagonismo del cura párroco de la localidad que mostraba la fortaleza que iba adquiriendo otro colectivo fundamental para explicar algunas de estas movilizaciones, la del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo (MSTM). En Villa Quinteros, la resistencia fue la expresión de una articulación particular de distintos sectores sociales de la localidad: dirigentes obreros y sus familias, comerciantes, productores cañeros y el sector de la Iglesia católica que, para entonces, había asumido la “opción por los pobres”.

Veamos ahora las acciones del movimiento estudiantil que precedieron al Cordobazo a través de tres episodios, donde se puso en evidencia el cambio en el tipo de demandas.

1) Corrientes y Chaco (UNNE): Frente a la decisión de privatizar los comedores estudiantiles con la consecuente duplicación del precio del menú, así como la suspensión del servicio los domingos y feriados, lxs estudiantes comenzaron a plantear acciones. El 7 de mayo, se organizó una marcha hacia el Rectorado que fue reprimida por la policía. Lxs estudiantes decidieron entonces sostener paros universitarios y un boicot al comedor en tanto no se bajaran los precios; a su vez, establecieron un comedor estudiantil en la sede de la Regional de la CGTA con aportes de miembros de la comunidad. Se conformó también la Comisión Coordinadora de Lucha, con el apoyo de otros sectores como estudiantes secundarixs, docentes de la UNNE y dirigentes sindicales, principalmente alineados en la CGTA. El 12 de mayo, se llevó adelante otro paro estudiantil y, el 15, lxs estudiantes marcharon nuevamente desde la sede de la CGTA hacia el Rectorado a reunirse con las autoridades, tal como había sido acordado previamente. Sin embargo, el rector no asistió a la reunión y, en cambio, la delegación estudiantil sufrió la represión policial con gases y balas de goma. Cuando se estaban dispersando, 200 manifestantes fueron interceptados por un camión municipal repleto de soldados que dispararon contra lxs estudiantes y mataron a Juan José Cabral, estudiante de Medicina y miembro de la Federación Universitaria Nacional.

Para 1969, en el discurso estudiantil, se había producido un desplazamiento, no ya solo centrado en reivindicaciones universitarias, sino en la convicción sobre la necesidad de luchar políticamente en conjunción con otros sectores sociales contra un orden que se valoraba claramente como injusto y que debía enfrentarse en defensa de la patria: “[…] Somos plenamente conscientes de que, para enfrentar el poder reaccionario de los monopolios, debemos estar preparados para violar el ‘orden’ que pretenden imponernos no solo con los puños y los gritos, sino profundizando la organización del conjunto de los estudiantes y los trabajadores. La dictadura de Onganía quiere desangrar nuestras luchas, aislándolas, sobre la base de destruir criminalmente las vidas de nuestros combatientes mediante la utilización de la metralla”.

Debe incluirse en la comprensión de lo sucedido la fuerte presencia que tuvo en esta región el MSTM. La influencia católica a través de los ateneos fue muy importante en esta universidad, donde, desde comienzos de los años 60, se crearon centros de estudiantes paralelos a los de inspiración reformista y, luego, la Confederación Universitaria del Nordeste (CUN), controlada por el integralismo. Ello explica, a su vez, la presencia y movilización de la CGTA en las acciones estudiantiles.

2) Tucumán: La conmoción producida por la muerte de Juan José Cabral no se circunscribió a Corrientes. En Tucumán, el 17 de mayo, lxs estudiantes constituyeron la Coordinadora Universitaria, integrada por los Centros de Estudiantes de Derecho, la Federación Universitaria del Norte y la Liga de Estudiantes de Humanidades de Tucumán, que decretó el “asueto de mayo”, consistente en movilizaciones y toma de facultades, a los que también se sumaron estudiantes secundarios.

3) Rosario: El 16 de mayo, a causa de la indignación producida por los sucesos de Corrientes, el rector de la UNR decidió suspender las actividades durante tres días para apaciguar los ánimos. Pero lxs estudiantes se congregaron en el comedor universitario y marcharon por el centro de la ciudad. Al día siguiente, un grupo de unos 400 estudiantes se reunió nuevamente frente al comedor, lanzando volantes y haciendo estallar artefactos de estruendo. La policía reprimió la manifestación que coreaba: «Acción, acción, acción para la liberación». A causa de esta represión, el estudiante de Ciencias Económicas, Adolfo Bello, de 22 años, recibió un disparo en la frente a muy corta distancia, causándole la muerte. Las manifestaciones cobrarían cada vez más intensidad en los días siguientes. El 21 de mayo, las agrupaciones estudiantiles universitarias y de enseñanza secundaria de Rosario y la CGTA convocaron a una nueva marcha de protesta, que partiría desde la olla popular instalada frente al local sindical. Fueron reprimidos con gases lacrimógenos por la policía y ocuparon el rectorado de la Universidad. Un balazo policial abatió al obrero y estudiante secundario, Luis Norberto Blanco, de 15 años.

La repercusión de las muertes de los estudiantes generó enorme indignación. La Federación Universitaria Argentina (FUA) decretó un paro estudiantil de 48 horas para el 20 y 21 de mayo, y el 23 de mayo se replicaron marchas de silencio en distintas localidades.

Contrariamente a las primeras explicaciones que atribuían una particularidad excesiva a lo ocurrido en Córdoba, no podría explicarse lo allí sucedido sin observar el papel de la CGTA y las expresiones de protesta estudiantil, seguramente influenciadas por los sucesos internacionales de 1968 y por el MSTM. Sin embargo, el movimiento obrero también tenía sus propias demandas que comenzaron a plantearse a fines de 1968, cuando vencía el plazo para el congelamiento salarial impuesto por el gobierno en 1967 y, según lo prometido, debían restablecerse las convenciones colectivas. Pero el gobierno de Onganía no cumplió su promesa y postergó su restablecimiento. Esto reforzó el sentimiento de injusticia y de indiferencia, activadores de la acción colectiva.

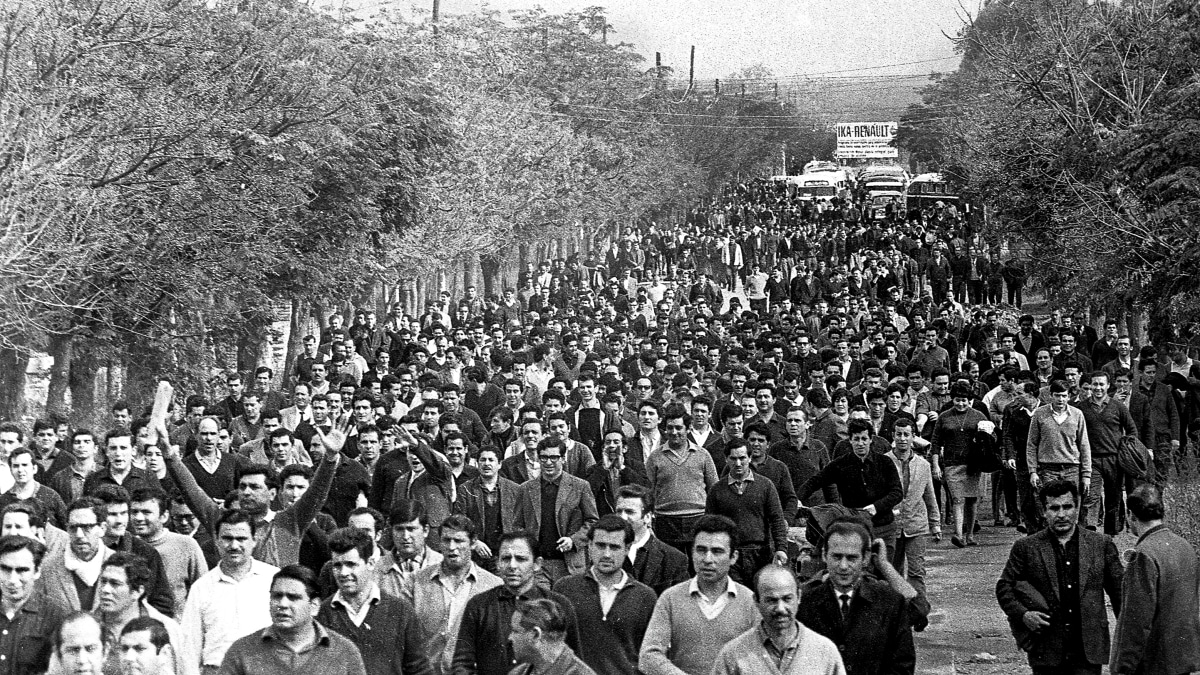

En ese marco, Córdoba se convirtió en el lugar de la protesta. El mismo nombre, “Cordobazo”, con que fue referenciado el paro activo del 29 y 30 de mayo de 1969, indica que el sujeto de la acción fue la ciudad, no como mero escenario, sino como constelación capaz de reunir y articular lo diferente, los distintos actores que habían acelerado su conformación desde 1968. En esa ciudad, que se había modernizado como consecuencia de la radicación de la industria metalmecánica y se habían conformado nuevos actores sociales, las dos expresiones de la CGT confluyeron para acordar adelantar al día 29 el paro de 24 horas previsto a nivel nacional para el día 30 de mayo y darle la modalidad de paro activo. Fue planeado como una protesta obrera-estudiantil, como una movilización al centro de la ciudad, para realizar un acto frente al local de la Delegación Regional de CGT. El acto no pudo realizarse porque la policía trató de frenar, con una fuerte represión, las diferentes columnas de trabajadorxs y estudiantes que desde los distintos puntos fabriles intentaban llegar al centro. Esto tuvo el efecto contrario porque, en vez de retirarse, lxs manifestantes enfrentaron a la policía con el apoyo de vecinxs que les protegían y les ofrecían pertrechos para armar barricadas.

Todo se precipitó cuando cayeron los primeros muertos. Entonces, la población en su conjunto se sumó a la acción enfrentando a la policía, que fue desbordada y debió replegarse. La ciudad quedó en manos de lxs manifestantes que quemaron autos, atacaron concesionarias y otros símbolos de la dictadura, la oligarquía y el imperialismo. A la tarde del día 29, entró el Ejército para encargarse de la represión de las acciones, concentradas ahora en el barrio universitario de Clínicas. Allí, se observó también la presencia de francotiradores que incorporaron otra novedad: la acción de algunos miembros de proto organizaciones armadas que venían siguiendo de cerca lo que ocurría. Entonces, la protesta obrera-estudiantil se convirtió en rebelión popular y en insurrección urbana, lo que significó la novedad propia del acontecimiento y le dio trascendencia nacional, adoptando otra cara de la acción: la de la violencia colectiva.

El Cordobazo representó así la agencia de los diversos actores que venían siendo interpelados para enfrentar a la dictadura, en el marco de un gobierno militar que, a pesar de su poder de fuego evidenciado en la fuerte represión ejercida, había comenzado a ser cuestionado por sus pares dentro de las propias Fuerzas Armadas.

Luego del Cordobazo, se profundizó el ciclo de protesta y la radicalización. Continuaron los azos, en Rosario, Chocón, Tucumán, expresiones de clasismo en las fábricas, la disrupción de las bases sobre los dirigentes, se restablecieron los convenios colectivos, se produjo una crisis de autoridad generalizada que hizo posible la aparición pública de otros actores: organizaciones armadas, recambios de presidentes hasta que se anunció en 1971, desde Córdoba, la salida electoral con la participación del peronismo.

Con lo brevemente explicitado hasta aquí, intento mostrar que lo sucedido en Córdoba no puede ser explicado desde una perspectiva solo local; fue un punto álgido en la protesta contra un gobierno nacional y un régimen político excluyente. Significó, al mismo tiempo, el comienzo del fin de esa dictadura y la expresión de lo que puede lograr el pueblo en la calle luchando contra la injusticia.

*Por Mónica Gordillo para La tinta / Imagen de portada: Nilo Silvestrone.

*Este artículo se realizó en el marco de la alianza rumbo a los 55 años del Cordobazo junto al Centro de Investigaciones de Filosofía y Humanidades María Saleme de Burnichon, y su Área de Historia, la Facultad de Filosofía y Humanidades, y el Instituto de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.