El Cordobazo: invención de una tradición

El movimiento desbordante del Cordobazo superó los diques institucionales de partidos, sindicatos, liderazgos, fuerzas represivas y alcanzó su cenit entre el 29 y 30 de mayo. Pero se inició años atrás y se continuó en otros fenómenos, incluso, más agudos, como el Viborazo, también en Córdoba, más esquivo y virulento, y que espera en el olvido al llamado de la tradición. Las tradiciones ―cualesquiera que sean― no están ahí con fuerza propia, diciendo lo que son, sino, al contrario, requieren de un esfuerzo por hacerlas existir, por crearlas, por darles un sentido.

Por Fernando Aiziczon para La tinta*

“Irónicamente, el levantamiento [El Cordobazo] no ingresó al panteón de la corriente principal del movimiento peronista como uno de sus días sagrados (…) El Cordobazo llegó a ser asociado casi exclusivamente con los otros sectores del movimiento obrero local, para simbolizar un nuevo tipo de protesta”, escribió el historiador James Brennan en su conocido y ya clásico libro El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba 1955-1976. Y refiere a una ironía de la historia, aquella que coloca en el centro del Cordobazo las acciones de la clase obrera cordobesa que, como se sabe, era mayoritariamente peronista.

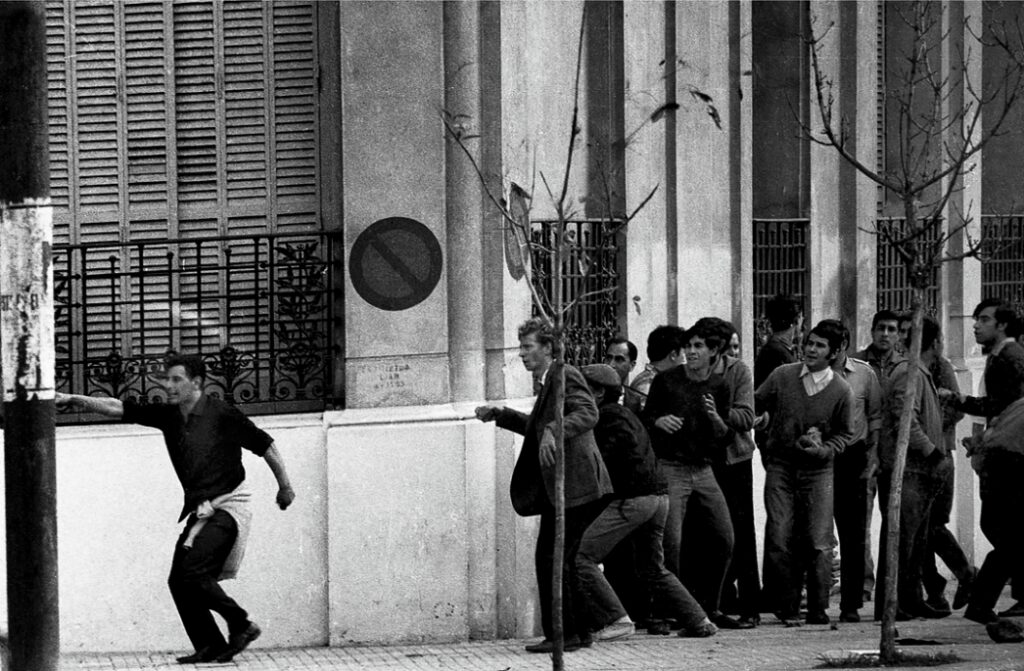

Sin embargo, no ingresó a la liturgia de aquel movimiento. Ni siquiera lo incorporó su máximo líder y, quizás por ello mismo, la revuelta obrera, estudiantil y popular conservó hasta nuestros días su independencia de origen, y se ofrece a quien quiera conocerla como un nuevo tipo de protesta cuya característica central acaso sea la de haber desbordado, desde abajo, lo previsible. El Cordobazo fue un fenómeno de acción colectiva que adquirió su forma cuando rebasó los límites que los organizadores intentaron imprimirle. Un testimonio dice: “Inmediatamente, me encuentro ―casi impensadamente― en medio de la gente y recuerdo la sensación de ese momento: me veía a mí mismo tomando una piedra en medio de la calle. Había comenzado una situación totalmente desbordada”.

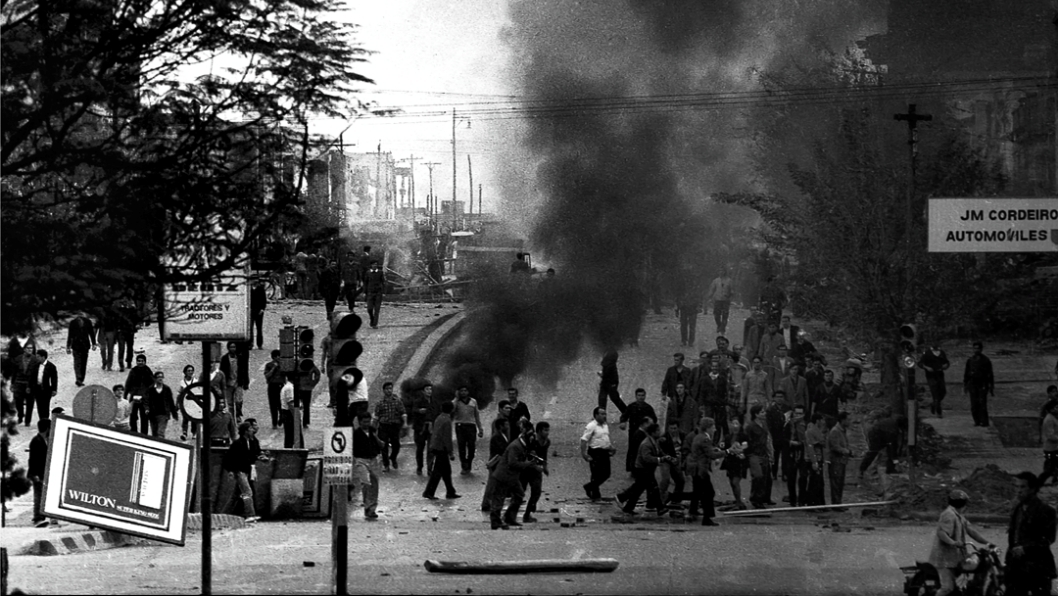

En el correr de las horas de aquel 29 de mayo de 1969 y al momento en que las fuerzas represivas abrieron fuego para detener las movilizaciones, las imágenes de columnas sindicales avanzando se transformaron vertiginosamente en una revuelta popular precisamente por la incorporación de otros actores que la ampliaron en sus objetivos originales. Como recordó al año siguiente el general Lahoz, a cargo de la represión, en una conocida frase: “Me pareció ser el jefe de un ejército británico durante las invasiones inglesas. La gente tiraba de todo de sus balcones y azoteas”.

Calles tomadas, barrios enteros organizados para la defensa, barricadas, incendios, combates de manifestantes contra la policía, francotiradores, sólo la acción extrema del ingreso del Ejército, con la creación de un Consejo de Guerra y la declaración del toque de queda, logró al día siguiente frenar, momentáneamente, la mecha que ya se había encendido y prosiguió con otros “azos”, antes y después del ocurrido en Córdoba.

La primacía del campo sindical

La idea de campo sindical remite a un espacio social donde determinados actores juegan su existencia; y en ese juego, compiten por acceder a posiciones dominantes desde las cuales, además de ejercer poder, le imprimen un tono hegemónico al campo en disputa. El descongelamiento salarial y la apertura de negociaciones colectivas suspendidas desde 1967 por decisión del ministro de economía, Adalbert Krieger Vasena, fueron de las primeras demandas que animaron al actor sindical a confrontar al gobierno dictatorial de Onganía.

Pero la CGT estaba dividida. Por un lado, la CGT Azopardo, reconocida por el gobierno militar; por otro lado, la recientemente fundada CGT de los Argentinos (o CGT-A de Paseo Colón), de carácter confrontativo hacia el onganiato, pero también hacia la otra CGT. La CGT Azopardo tenía como referente a Augusto Vandor, secretario general de la UOM, representante del sindicalismo burocrático y negociador, célebre por la frase “golpear y negociar”. Vandor no sólo había desafiado al propio Perón intentando ocupar espacios al interior del partido, sino que también, al igual que su líder, apoyó y vio con simpatía el ascenso de Onganía.

La CGT-A nucleaba a varias regionales provinciales (La Plata, Rosario, Santa fe, Paraná, Salta, Mendoza, Tucumán, Chaco, Corrientes y Córdoba) y ofrecía como máximo referente a Raimundo Ongaro. Líder de los trabajadores gráficos y parte de una corriente política y sindical donde, entre otros, estaba Agustín Tosco. La CGT-A Ongaro cristalizó en el sindicalismo de liberación, entendido como el esfuerzo desde los sindicatos por construir una herramienta que amplíe sus reivindicaciones hacia un modelo nacional popular, de fuertes tintes antiimperialistas, pero que se sustente, al menos en las intenciones, en la práctica de un sindicalismo democrático, sensible a las bases. Se inscribió en la tradición previa de los programas obreros de La Falda (1957) y Huerta Grande (1962), es decir, nacionalización del comercio exterior, control estatal de sectores económicos estratégicos, entre otros.

Por último, otro sector menos numeroso abrazó el participacionismo, es decir, la colaboración abierta con el gobierno intentando con poco éxito una alianza sindical-militar. En todos estos espacios, la hegemonía de la identidad peronista fue la nota, aunque aquello no excluyó la existencia de nucleamientos menores (Gremios Independientes, No Alineados y el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical –MUCS- entre otros), donde las organizaciones de izquierda peleaban por representación y lograban generar un intenso activismo obrero en las bases. Negociadores, participacionistas y combativos constituyeron un abigarrado campo sindical en torno al Cordobazo.

Negociadores y participacionistas en particular instauraron dos tácticas bastante similares en que el sindicalismo forjó un modo de existencia de cara a contextos más o menos favorables. Implicaba, por vez primera, poner en segundo plano la lucha por el retorno de Perón a cambio de mejoras en el plano sindical, sin importar el color político del gobierno. Se generó así un tipo de sindicalismo corporativo que borró de su horizonte cualquier programa de lucha que significara un cambio social. Es interesante notar que fueron estos modos los que resultaron desbordados con el Cordobazo, pues si miramos un año después, la CGT se reunificó en 1970 bajo el liderazgo de José Ignacio Rucci, otro baluarte de la ortodoxia y el verticalismo peronista, quedando fuera de juego la mayoría de quienes conformaron la CGT-A, la variante sindical que más sintonizó con los aires del Cordobazo.

¿Qué Cordobazo se hace tradición?

El 26 de mayo, las dos CGT nacionales convocaron a un paro general nacional por 24 horas, a realizarse el 30 del mismo mes, reclamando la restitución de las convenciones colectivas y los salarios congelados. Se incluyó y convocó al movimiento estudiantil mediante el repudio a la represión ejercida contra los estudiantes que venían protestando en las universidades nacionales de todo el país, con un saldo de tres muertos. A la situación en Córdoba, se sumaba que los obreros de las fábricas automotrices y metalúrgicas, nucleados en el SMATA y la UOM, vieron recortados sus salarios por la suspensión del sábado inglés (trabajar 4 horas los sábados, pero cobrar como jornada de 8 horas) y las quitas zonales (reducciones salariales permitidas que los empresarios podían realizar si sus empresas estaban radicadas fuera del conurbano bonaerense).

En Córdoba, se redobló la apuesta, adelantándose la convocatoria y convocando a un paro activo: parar la producción, movilizar los cuerpos. En palabras de Tosco: “La militancia se demuestra en la paralización, pero debe completarse con los trabajadores y los estudiantes en la calle”. ¿Los estudiantes…? ¡En la calle! Es que, en días previos, las masivas asambleas estudiantiles ampliaron con sus demandas el campo de la lucha por venir: “Desenmascarar la política antipopular de este régimen burgués (…) en Rosario, en Tucumán, en Corrientes, está el germen de la rebelión nacional (…) a construir una patria libre, una Argentina latinoamericana y revolucionaria”, testimonio en la Revista Estudios de un estudiante en asamblea proponiendo apoyar a los trabajadores.

Desde la media mañana del jueves 29, se abandonaron los puestos de trabajo y se marchó en columnas diferenciadas hacia el centro de la ciudad. La llegada de las mismas fue impedida por la represión policial. Cerca del mediodía, las balas policiales mataron a Máximo Mena, trabajador metalmecánico que marchaba en la columna de la planta de Santa Isabel (IKA Renault). Los combates con la policía ocurrieron entre barrio Clínicas, Güemes, Centro y Ciudad Universitaria. La policía no pudo controlar a los manifestantes que armaban barricadas por toda la ciudad. Manifestantes, y es que a los sindicatos y estudiantes se les fueron sumando sectores de la población que hicieron transformar la inicial protesta obrera en una rebelión popular. Cobijando manifestantes perseguidos, proporcionándoles ayuda o directamente sumándose a las acciones, todo este fenómeno de acción colectiva se transformó también de defensivo en ofensivo, de dependiente en independiente. El cómo seguir estaba en sus propias manos. Ese interrogante fue, diríamos hoy, el momento Cordobazo, la pregunta que dejó clavada en la tradición.

Córdoba fue una ciudad tomada por los manifestantes. Al tiempo que un comunicado del Ejército anunció la creación de un Consejo de Guerra, era saqueado el casino de suboficiales. A la tarde, los militares avanzaron por la ciudad que, al anochecer, empezaron a controlar. Pero hasta que eso sucedió, entre molotovs y francotiradores, los combates callejeros continuaron, apuntalados por el apagón de los trabajadores de Luz y Fuerza. Al menos hasta la tarde del día 30, la zona de barrio Clínicas continuaba siendo escena de enfrentamientos. La única manera de frenarlos fue declarando el toque de queda, incrementando la represión (con un número desconocido de muertos) y anoticiando del encarcelamiento y condena inmediata de Tosco (LyF) y López (UTA), y, al día siguiente, la de Torres (SMATA).

El ordenamiento de estos hechos hace a la tradición: el énfasis en su organización o en los rasgos espontaneístas que la desbordaron, los actores iniciales (sindicales) o la rebelión popular que lo transformó, el significado del desafío popular al orden social, la preponderancia de los dirigentes sindicales bajo una idea algo forzada de “unidad”, entre otros aspectos, pueden hoy observarse como vestigios en las estatuas ubicadas en el centro cordobés: Tosco al centro, López y Torres en los costados. Placas de obreros y estudiantes caídos en las avenidas adyacentes; el barrio Clínicas señalizado.

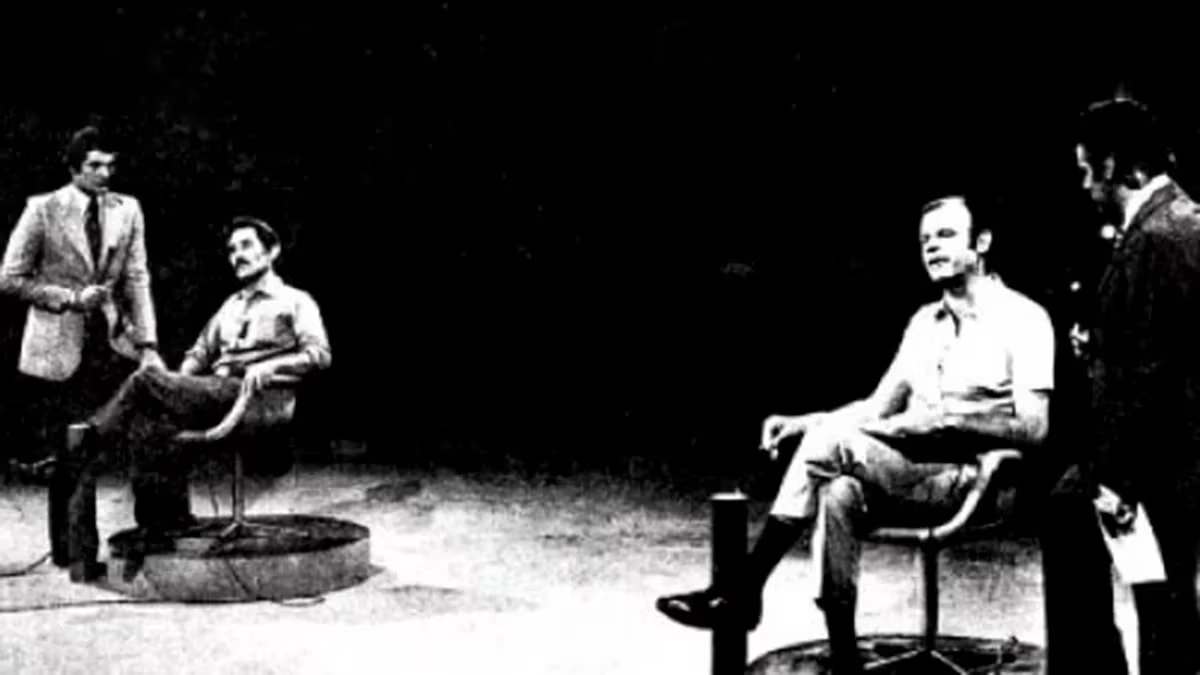

Bases o el orden burocrático: el debate Tosco-Rucci

El Cordobazo fue desborde. Traspasó su propia cronología y dejó plantada una bandera que puede ser señal para un presente, en apariencia, marcado por la desmovilización y la ausencia de horizontes de vida más allá del capital. Y esa señal suele ser condensada en dos figuras que se enfrentaron el 13 de febrero de 1973: Tosco y Rucci mostraron dos formas de entender la acción sindical, la dinámica de la movilización y la democracia. El trasfondo histórico, transcurrido el Cordobazo y el Viborazo, espera el fatal desenlace con el Navarrazo, también conocido como anti-Cordobazo. En aquel debate, Tosco dijo: “Nosotros conceptuamos al movimiento obrero como una práctica eminentemente democrática, como una democracia que surge de las bases. Sostenemos que todo compañero que es representante de una organización obrera debe mirar más hacia las bases que hacia la cúspide”.

Rucci, marcando otra tradición que hasta nuestros días se impuso, señaló: “La CGT tiene que regir su cometido a través de cartas orgánicas que son legisladas precisamente por los representantes de los trabajadores. En consecuencia, esa expresión, que puede causar mucho efecto, de consulta a las bases es una expresión que no cabe dentro de un movimiento sindicalmente organizado porque la CGT tiene secretario, un Consejo Directivo y un Comité Central Confederal”.

Este es el espectro de un debate siempre presente.

Por Fernando Aiziczon para La tinta* / Imagen de portada: Nilo Silvestrone.

*Este artículo se realizó en el marco de la alianza rumbo a los 55 años del Cordobazo junto al Centro de Investigaciones de Filosofía y Humanidades María Saleme de Burnichon, y su Área de Historia, la Facultad de Filosofía y Humanidades, y el Instituto de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.