Las élites en el Cordobazo

¿Cuánto de las campanas y cuánto de rebelde tiene la Córdoba del 69? En esta nota, se presentan algunos lineamientos que permiten comprender el desfasaje económico-político que se evidencia en la crisis que inaugura el mayo cordobés. ¿Contra quiénes se alzaron obreros y estudiantes en las jornadas de 1969?

Por Julieta Almada para La tinta

Cielito, cielo que sí,

cielo del sesenta y nueve,

con el arriba nervioso

y el abajo que se mueve.

Que vengan o que no vengan;

al pueblo nadie lo asfixia.

Que acabe la caridad

y que empiece la justicia.

«Cielo del 69», Mario Benedetti – Héctor Numa Moraes

Las élites económicas y políticas en la inmediatez de 1969 fueron caracterizadas por uno de los estudios pioneros de la sociología de las élites sobre nuestra provincia, «Eclipse de una aristocracia. Una investigación sobre las élites dirigentes de la ciudad de Córdoba», de Carlos Agulla, escrito apenas unos años antes. Allí se evidencia la fractura del consenso al interior de una élite que, pese a sus intentos, no terminaba de integrarse al proceso de transformación industrial que había tenido lugar en Córdoba desde los años 50. Una élite desanclada de la nueva estructura económica y social cordobesa, centrada en el desarrollo de la industria metalmecánica, símbolo de un proceso de modernización que había llevado a la caracterización de Córdoba como la “Detroit o Turín latinoamericana”, y, al mismo tiempo, como una “ciudad de frontera”, según rezaba José Aricó.

Transformaciones sociales de una economía en proceso de industrialización

El modelo de sustitución de importaciones había estructurado las relaciones económicas y sociales desde mediados del siglo XX en Argentina y la provincia de Córdoba ocupó un lugar fundamental en ese proceso. Un sistema que implicó la redistribución del ingreso en el largo plazo a favor de los trabajadores, incluso, si se tienen en cuenta los ciclos stop and go propios de la época. El aumento del salario real, que se expresó en un significativo aumento de la participación de los trabajadores en el ingreso nacional, y el crecimiento exponencial del empleo industrial caracterizaron una época que tendrá su quiebre hacia 1976. Las políticas económicas del período, de corte proteccionistas, fomentaron la industrialización como núcleo central de la reestructuración y el comportamiento macro y microeconómico.

En Córdoba, la instalación de FIAT ―con la compra de la fábrica de IAME en Ferreyra― en 1954 fue seguida por la instalación de industrias Kaiser (IKA) en el barrio Santa Isabel al año siguiente, que, a su vez, firmará convenios con otras importantes automotrices a nivel internacional: Alfa Romeo, Volvo, American Motors y Renault, que permitieron diversificar la producción de vehículos adaptados a la demanda local. Hacia 1967, IKA fue comprada por Renault. Otras empresas de partes, como Perkins ―empresa norteamericana que fabricaba motores―, Concord, Materfer y Grandes Motores Diesel, permitían generar un complejo industrial no diversificado que, como afirman Mónica Gordillo y James Brennan, con la instalación de Ford, Chrysler, General Motors, Citröen y Mercedes Benz en Buenos Aires a fines de los años 50, afectarán en el mediano plazo la principal industria cordobesa.

El dinamismo de la actividad permitía absorber la mano de obra que arribaba a la ciudad en búsqueda de mejores oportunidades, al tiempo que se iba constituyendo un proletariado industrial que, al calor de la experiencia de lucha, se fue consolidando como clase obrera con incidencia en la política local y nacional. Como polo de atracción de mano de obra, Córdoba fue una de las ciudades argentinas con mayor crecimiento por entonces: su población pasó de 386.000 habitantes en 1947 a cerca de 800.000 en 1970. En su mayoría, la población económicamente activa se ocupaba en estas industrias dinámicas; y, principalmente, en las autopartistas que conformaban una densa red asociada a las grandes industrias, pero con un tipo de ocupación de trabajo intensiva en los barrios periféricos.

Según el historiador James Brennan, “Córdoba se convirtió en el centro de un nuevo tipo de desarrollo industrial en América Latina, caracterizado por tasas extremadamente rápidas de crecimiento, pero concentrado en un solo sector industrial, tecnológicamente complejo y sin la gama de cambios económicos, sociales y políticos generalmente asociados a un proceso genuino de industrialización”. Hay que tener en cuenta los efectos que tuvo la instalación de fábricas competidoras en Buenos Aires en la producción automotriz. Hacia 1960, para hacer frente a esta situación de competencia, se inició un proceso de diversificación y elitización de los modelos, que condujo a un incremento de los costos y precios de la industria automotriz local, así como a una reducción del volumen de la producción. Frente a ello, se impulsaron una serie de reformas administrativas y de organización de las fábricas tendientes a la maximización de la producción y la reducción de los costos laborales. Estas nuevas condiciones generaron, en los trabajadores, modificaciones en los reclamos y presiones novedosas sobre la dirigencia sindical. Y fueron parte del escenario sobre el cual se van a desarrollar las demandas que aglutinaron el mayo cordobés.

Una élite conservadora en una ciudad frontera

Control, desigualdad y dependencia son elementos necesarios en torno a la reflexión de las élites y las disputas de poder. ¿Qué pasaba en las esferas del poder político en los 60 en Córdoba? En los años de la autodenominada “Revolución Argentina”, en la provincia, se sucedieron diversos interventores-gobernadores de facto, con un alto grado de inestabilidad y rotación de los decisores de la política provincial. Algunos de los gobernadores de facto del período no llegarán al mes de gobierno y otros tendrán una extensión mayor, sin superar los dos años al frente de la gobernación. Gustavo Martínez Zuviría (junio-julio de 1966); Miguel Ángel Martínez Deheza (julio de 1966 a septiembre de 1967); José Caballero (septiembre de 1967-junio de 1969); Jorge Raúl Carcagno (junio-julio de1969); Roberto Huerta (julio de 1969-abril de 1970); Juan Carlos Reyes (abril-junio de 1970), Bernardo Bas (junio 1970-febrero 1971); Carlos Gigena Parker (febrero-marzo 1971); José Camilo Uriburu (marzo 1971) y Helvio Guozden (marzo 1971-mayo 1973).

Gran parte de las personas que ocuparon los gabinetes en esos años provenían de las fuerzas armadas (generales en actividad o retirados), de anteriores experiencias en la función pública, de técnicos, de representantes de la gestión universitaria y de la élite cordobesa en general. Un grupo vinculado a las estructuras de poder político con un fuerte carácter identitario, caracterizado por el integrismo, el confesionalismo católico de raíz hispánica y un acentuado conservadurismo social, dirá Juan Carlos Agulla.

A nivel nacional, el nuevo ordenamiento jurídico y legal que reemplazó la Constitución Nacional fue el Estatuto de la Revolución Argentina, que pretendía sentar las bases de un nuevo contrato social de tipo corporativista y modificar las identidades y articulaciones sociales que se habían desarrollado con el peronismo. Bajo los objetivos de normalización y ordenamiento institucional, se abrazaban las banderas de la libertad y la dignidad humana, “propios de la civilización occidental y cristiana”. Para ello, se buscó rediseñar las relaciones Estado-sociedad; en la medida en que el modelo corporativo propiciaba la participación en una democracia orgánica, donde el sujeto era portador de intereses precisos y clasificables. Por lo cual, la representación en asociaciones posibilitaría la representación de esos intereses corporativos con la finalidad de neutralizar y desarticular la creciente movilización y conflictividad social.

Como dijo César Tcach, el diseño corporativista ―implementado fundamental, pero no exclusivamente, por Juan Carlos Caballero― articulaba tres instancias de participación civil controlada: consejos económicos sociales, consejos comunales y comisiones asesoras zonales. A ello, se sumaba una re-regulación de la participación y de la protesta social, a partir de la Ley 16.896 que posibilitaba detenciones y allanamientos sin orden judicial, de la Ley 16.912 que suprimía la participación estudiantil y la autonomía universitaria, de la Ley 17.183 que suspendía o retiraba la personería a las organizaciones sindicales. Asimismo, las prohibiciones de realización de actos públicos sin autorización del gobierno, entre otras medidas, dan cuenta de un avance del aparato coactivo y represivo contra el que se levantarán “obreros y estudiantes, unidos y adelante”.

Pero esta Córdoba ciudad frontera, que tantas transformaciones había experimentado en los últimos años, se va a levantar en contra de ese régimen. La insurrección urbana puede leerse como una reacción al modelo social y político que se quería imponer desde las esferas estatales para moldear la nueva fisonomía social cordobesa. Como decía Agustín Tosco en su carta de junio de 1970: “Córdoba jamás creyó en los planes de modernización y de transformación que prometió Onganía, Martínez Paz, Salimei y Ferrer Deheza, y luego Borda, Krieger Vasena y Caballero”.

El Cordobazo se puede entender entonces como una insurrección que aglutinó descontentos particulares de diversas fracciones de la sociedad cordobesa, que habían sido afectados, de un modo u otro, negativamente por el onganiato y su expresión vernácula: Juan Carlos Caballero. Pero, al mismo tiempo, de acuerdo con Marcelo Cavarozzi, puede entenderse como expresión de una crisis de dominación política y de dominación social, que cuestionó la autoridad impuesta por el régimen militar.

Los intentos de la élite política de aggiornarse a los nuevos tiempos no fueron suficientes para responder a las transformaciones sociales y políticas que estaban teniendo lugar en la ciudad. Contrariamente a sus objetivos, las propuestas corporativas de las élites ―lejos de neutralizar y desarticular la creciente movilización y conflictividad social― terminaron propiciando nuevas condiciones para que el movimiento obrero organizado de la nueva sociedad de masas y la universidad de masas tomaran las calles por asalto y se levantaran en contra del régimen.

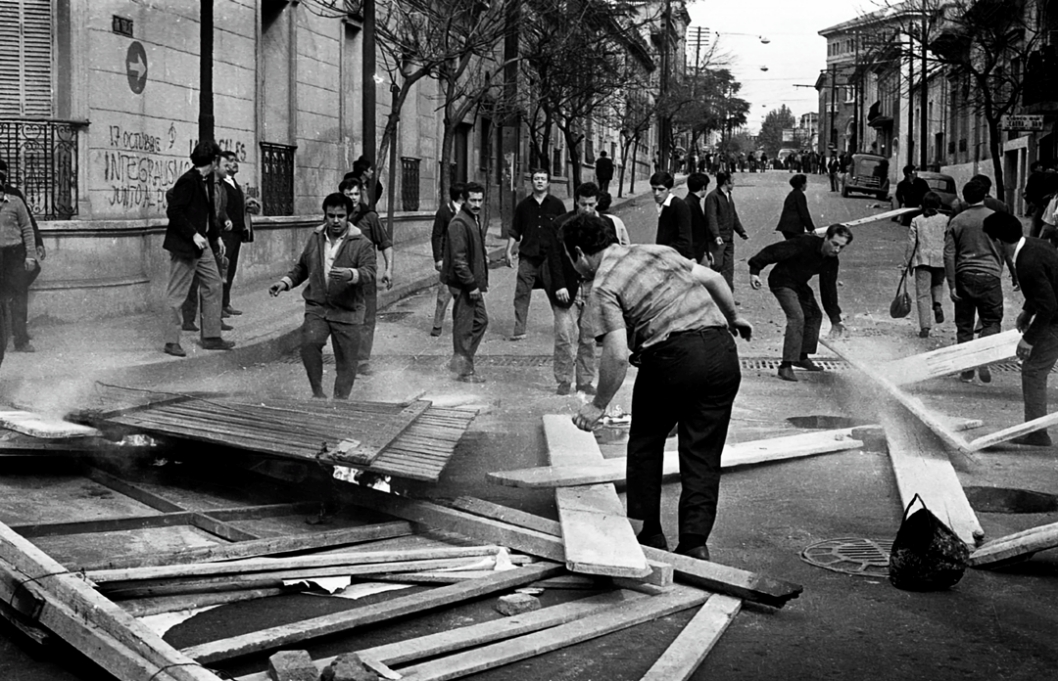

*Por Julieta Almada para La tinta / Imagen de portada: Nilo Silvestroni.

*Este artículo se realizó en el marco de la alianza rumbo a los 55 años del Cordobazo junto al Centro de Investigaciones de Filosofía y Humanidades María Saleme de Burnichon, y su Área de Historia, la Facultad de Filosofía y Humanidades, y el Instituto de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.