«Constelaciones posibles», paisajes extraplanetarios desde la ciencia y con el arte

Nahuel Sánchez Tolosa, artista educador, sureño y cordobés, va a viajar al desierto de Sonora junto con científicos de la NASA y la UNAM para realizar una residencia artística que engloba la tríada arte-ciencia-educación. En esta nota, conversamos sobre la posibilidad de construir desde las prácticas artísticas y con la ciencia otras narrativas en torno al paisaje, y cómo la díada arte-educación produce conocimiento artístico y científico.

En las prácticas artísticas actuales, los bordes se hacen difusos, los lenguajes dialogan, se nutren y transforman. Muchxs son lxs artistas que salen del taller, de las prácticas solitarias e individuales en búsqueda de nuevas experiencias más cercanas con el territorio. En estas búsquedas, las tecnologías y los saberes de otras áreas de conocimiento vehiculizan obras y acciones artísticas que siempre requieren de un espectador activo y acompañado para recibirlas. Por ejemplo, aquellos paisajes costumbristas, cuasi realistas, colgados en algún museo hoy pueden ser una toma de sonido ambiente, un objeto encontrado en el exterior, un texto editorializado, una fotografía del mismo artista-performer interviniendo mínimamente el paisaje real.

Nahuel Sánchez Tolosa es un artista-educador, el creador de Intermitente Lab, el primer laboratorio de prácticas artísticas contemporáneas de Córdoba y uno de los gestores que co-coordina el espacio Tres Salas de nuestra ciudad. Desde hace años, se interesa por el paisaje como género y lo pone en diálogo y tensión con el cuerpo para materializar las experiencias. Busca reflexionar sobre la relación entre arte, naturaleza y humanidad desde distintas acciones en paisajes in situ de nuestro país y Latinoamérica.

En estos días, Nahuel viaja al desierto de Sonora para ser parte de «Simulacros interplanetarios», una residencia artística en el marco del programa «Travesías terremoto», de la plataforma editorial Terremoto de México y la plataforma de artes La escuela. Cinco artistas de Latinoamérica se van a embarcar a un viaje al desierto, una misión análoga, es decir, la simulación de una misión espacial.

«El proyecto busca pensar en el desierto como si fuera un planeta más por su paisaje exoplanetario, para reflexionar colectivamente sobre estrategias utópicas de creación mundial y exploración espacial bajo una mirada antipatriarcal, anticolonial y antirracista», dicen desde la organización de la residencia que, explican, estará atravesada por la mirada artística capaz de contribuir a conversaciones espaciales desde lugares sensibles, experimentales, colaborativos, imaginativos y radicales.

Durante dos semanas, lxs artistas seleccionadxs realizarán campamentos, caminatas, recolección de muestras, probarán equipos y aprenderán las particularidades de lo que implica la exploración de otro planeta. Acompañarán esta experiencia científicos espaciales de la NASA, de la Agencia espacial de México y de la UNAM. Luego, tendrán dos semanas en un estudio para sistematizar lo vivido y pensar en prácticas artísticas y editorializadas.

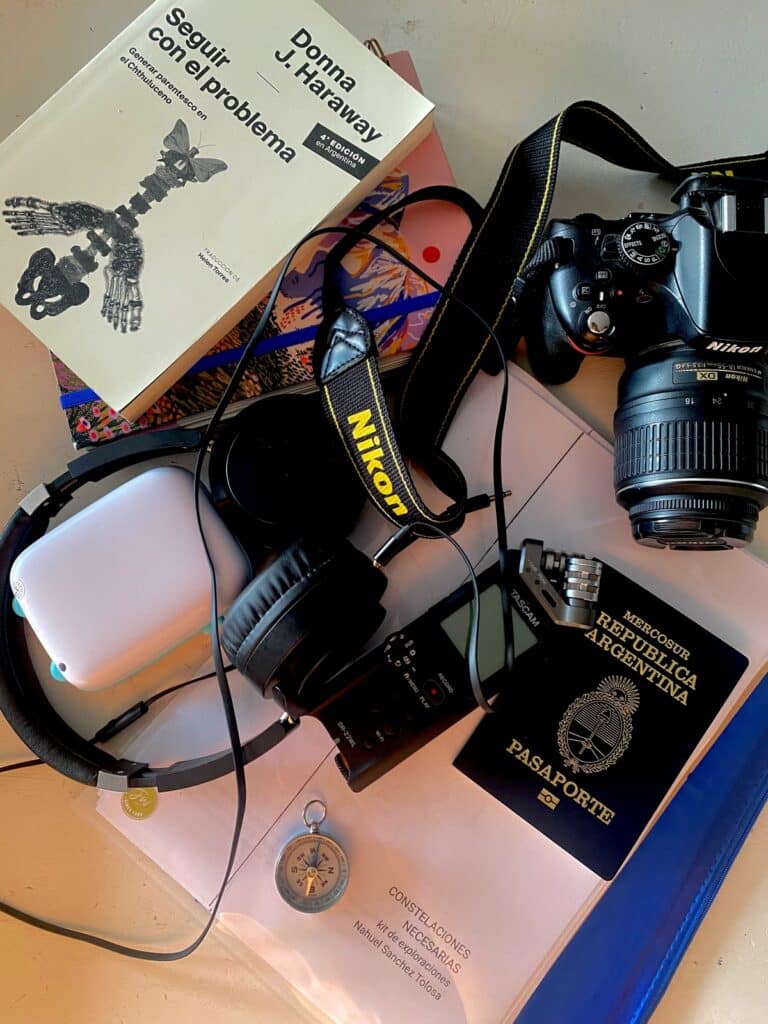

Sánchez Tolosa ingresa a la residencia como artista-educador con «Constelaciones necesarias», una propuesta pedagógica con distintas actividades que va a desarrollar durante la misión en el desierto de Sonora. Desde La tinta, conversamos con él acerca de esto, sobre si es posible construir desde las prácticas artísticas y con la ciencia otras narrativas en torno al paisaje, y de qué manera la díada arte-educación produce conocimiento artístico y científico.

Nahuel nos cuenta que el principal objetivo de su proyecto es acercar las prácticas artísticas, la ciencia y la tecnología entre sí, desde una constelación de ejercicios que potencien el encuentro entre artistas y científicos, y busquen activar la curiosidad por el trabajo de campo a la par de la recolección y registro. Prevé la construcción de bitácoras, archivos sonoros, mapas-atlas topográficos, fanzines y publicaciones posteriores. La idea es dar cuenta de los paisajes vivenciados y que algo de esa experiencia sea exhibida y socializada. Tiene previstas diversas propuestas expositivas, una de ellas tendrá lugar durante la segunda mitad del año en el espacio Tres Salas de nuestra ciudad.

«El desierto de Sonora es un territorio que comparte México con los Estados Unidos, sumamente conflictivo por múltiples cuestiones. Tiene características que se asemejan a las de los paisajes de la luna u otros planetas que han sido visitados por la especie humana. Todas las personas que trabajan como astronautas, antes de viajar al espacio, tienen que llevar a cabo misiones análogas que son prácticas previas. Es interesante pensarlas como pensamos la práctica docente o en la práctica científica, es como hacer un trabajo previo. En este caso, ver de qué manera utilizar ciertos artefactos o trajes, permanecer en cuarentena, responder a protocolos, etc. La idea de esta experiencia es habitar ese lugar que responde a características de otros planetas y acceder al contacto y colaboración de científicos para poder imaginar otras narrativas, otros paisajes, otros mundos posibles”, cuenta el artista y comparte que, desde febrero, está recibiendo una capacitación en humanidades espaciales, prevista en el marco de la residencia y brindada por la Universidad Iberoamericana, el centro astronómico Clavius y KOSMICA Institute.

Por otra parte, Sánchez Tolosa reflexiona en torno al binomio arte-ciencia: «No es un binomio nuevo e históricamente hubo prácticas que se pueden enmarcar en la relación arte-ciencia. Hoy, es un desafío para quienes somos educadores de arte o de la enseñanza de las artes visuales», y continúa: «En tanto es posible pensar el campo artístico como campo de saber y conocimiento, el mismo tiene algo para aportar a las ciencias exactas o duras, la astronomía, la geología, la astrofísica. El campo artístico tiene que ver con una práctica sensible que contribuye a compartir cuestiones propias de las ciencias».

Nahuel también considera que, en el acto creativo, subyacen prácticas de todos los campos del conocimiento. «El arte contemporáneo hace que las fronteras y los límites entre áreas se diluyan. Hoy, se están pensando muchas prácticas en donde distintos profesionales comparten sus saberes y criterios para poder generar algo nuevo, pensando desde el arte otras narrativas», comparte.

El artista será parte de esta residencia artística inmersiva desde el jueves. Una oportunidad única para profundizar prácticas profesionales y abrir el abanico de las posibilidades, de nuevas geografías y otros mundos imaginables. El arte nos acompaña, al igual que la ciencia, desde distintas metodologías, a comprender la vida, a inventarnos formas de vivirla y aprender el mundo. El arte y las ciencias atraviesan nuestra humanidad y nos construyen como tal.

*Por Inés Domínguez Cuaglia para La tinta / Imágenes: Nahuel Sánchez Tolosa.