Diálogos feministas desde Córdoba: Lidia Zurbriggen

¿Hacia dónde vamos? ¿Qué debería hacer el movimiento feminista? ¿Cuáles son los desafíos hoy? Sin respuestas claras, entre la preocupación y la inquietud, conversamos con compañeras que hace décadas luchan por los sueños colectivos. Esta vez, entrevistamos a Lidia Zurbriggen, activista feminista, jubilada docente y socorrista cordobesa. Una vida de activismo, el feminismo hoy, la calle como escenario de disputa y la trinchera de los afectos.

Por Nadya Scherbovsky y Anabella Antonelli para La tinta

Lidia entra con una sonrisa. Es jueves, son las 15 horas de un agosto que recién comienza, pero que ya nos muestra sus garras. «Tengo 60 años, soy una chica grande -dice riendo-. Pero sigo muy activa, el activismo feminista me atraviesa casi todo el tiempo y me genera mucha energía, mucha pasión». Se jubiló como trabajadora de la educación, siempre en escuela pública, tiene dos hijos «re bonitos que ya están grandes» y convive con su compañero en un barrio de la ciudad de Córdoba.

Las tres nos lanzamos a la charla con la preocupación del resultado de las PASO y de un escenario sumamente amenazante para la defensa de los derechos humanos, la organización social y los feminismos. «Me genera mucha impotencia, mucho enojo y dolor, por supuesto. Yo creo que hay que salir a manifestarse, porque de alguna manera hay que pararlos y, aunque no solamente, la lucha callejera es muy importante», dice Lidia y señala la victoria en capital de la Lista Unidad en las Escuelas en las elecciones de UEPC (Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba), fruto de años de organización, manifestaciones y apertura a la unidad. «También la organización del pueblo jujeño ha potenciado muchos debates para repensar cómo seguimos como pueblo organizado para enfrentar las injusticias y la represión. Los sectores de poder están envalentonados», afirma.

—Sos una referencia ineludible del feminismo cordobés, ¿cómo se despertó tu interés por el feminismo y quiénes fueron parte de esos primeros pasos?

—Estuve organizada en un partido político trotskista alrededor de 10 años, desde el 88. Estaba convencida y no reniego de esa etapa de mi vida porque aprendí mucho. Pero en un momento empecé a ver determinadas injusticias que estaban naturalizadas. Si había algún congreso partidario, generalmente iban los varones; si viajaba una compañera, iba con el niño pequeño, pero si viajaba el compañero, viajaba solo; dos compañeras peleaban para que los padres de sus hijos, también del partido, pasen la cuota alimentaria y una de ellas, que no vivía en Córdoba, tenía que venir a la ciudad para que el padre vea a su hija. A finales de los 90, empezamos a hablar entre varias compañeras de todo esto y cae en mis manos un libro, me lo presta una compañera enfermera, que se llama Mujer, psicoanálisis y marxismo, de Marie Langer. Era sobre el trabajo invisible, las tareas de cuidado y de reproducción. Me abrió un montón, empecé a comprender y me veía reflejada, porque más allá de que mi compañero siempre se ocupó de nuestros hijos y de las tareas, la responsabilidad la tenía yo. Recuerdo estar en una formación docente y pensar: «Tengo que comprar los pañales», «hay oferta en el Disco».

Esa mochila que tenemos hace miles de años. Cuando tuve que trabajar doble turno, tenía culpa porque estaba poco tiempo con los chicos, entonces me quedaba hasta la noche muy tarde preparando cosas ricas para que tengan al otro día y no sientan esa ausencia. A partir de esa lectura, empezó a hacerme mucho ruido la organización y mi vida. Después llega, de parte de mi hermana Ruth, el libro La Verdad Obrera de Flora Tristán, donde habla de la doble opresión que sufrimos. Eso que nos estaba pasando, las lecturas y conversarlo me acercaron al feminismo. Luego, en el año 2000, me invitan a una reunión en la Biblioteca Popular Juana Manuela Gorriti para organizar un encuentro feminista en Río Ceballos, movilizadas por el Encuentro Feminista Latinoamericano que se había hecho en República Dominicana. La intención era dinamizar más el movimiento de mujeres de acá. Entonces, conocí a Marta Sagadín de la Biblioteca, a Valentina Macchietto, que estaba en la Secretaría de derechos humanos del gremio docente. Creo que llegué ahí porque Idilia Palacín me invitó, otra compañera maestra muy querida y de la que aprendimos mucho. Cuando fue la revolución nicaragüense, ella era médica y nutricionista, estuvo ayudando y acompañando ese proceso, y nos contaba de las asambleas de las compañeras que estaban en el ejército y cómo se tenían que enfrentar a los comandantes.

Así empecé, y vos empezás y no parás. En paralelo, me organicé en las Mufas: Mujeres Feministas Anticapitalistas, que después fuimos las Histéricas, las Mufas y las Otras. Empecé a participar de los entonces Encuentros Nacionales de Mujeres en el año 2000 y no me he perdido ninguno. Valentina me dijo: «Es un viaje de ida», y lo fue. La organización que se da ahí y cómo nos autogestionamos para participar es una muestra de todo lo que podemos hacer.

Así empecé a definirme como feminista.

—Por esos años, estuviste además en una agrupación feminista docente.

—Sí, Valentina nos propone empezar a juntarnos en el sindicato para ver qué podíamos hacer como docentes feministas y del movimiento de mujeres. Planteábamos fundamentalmente que necesitábamos educación sexual integral en las escuelas, antes de tener la ley (26.150). Nos llamábamos Mujeres y Derechos Humanos en UEPC, no de UEPC, porque éramos activistas de sectores opositores a la conducción. Los martes, después de trabajar muchas horas, nos encontrábamos en la delegación capital, fue entre el 2000 y el 2013. Hicimos talleres sobre relaciones de poder, estereotipos de género, prevención de violencia machista en el noviazgo, prevención del abuso sexual infantil. También hablábamos de nuestra sexualidad, porque si queríamos educación sexual en la escuela, teníamos que partir de nosotras. Desde el 2014, nos empezamos a llamar Mujeres, Educación y Géneros.

—¿Cómo ves los cambios con relación al activismo de la militancia y de la organización feminista hoy?

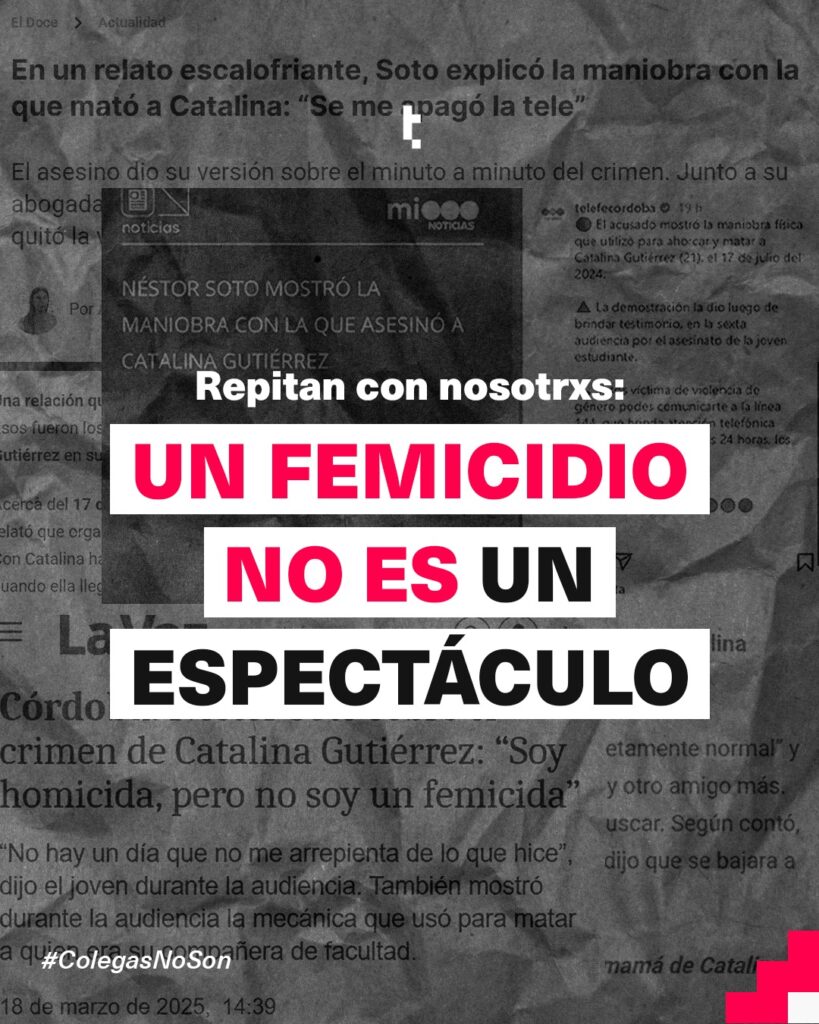

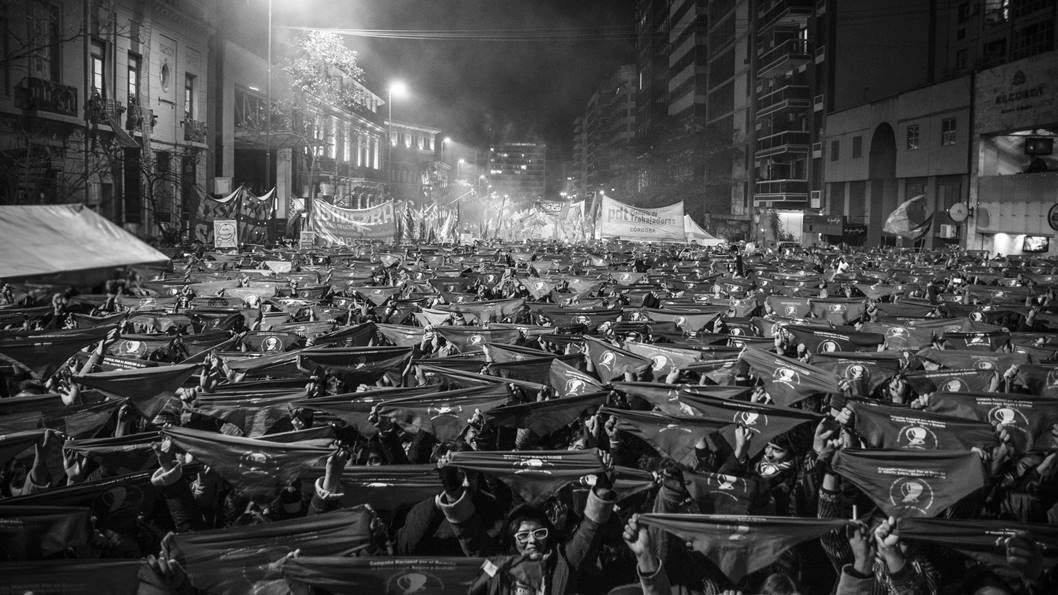

—La masividad del feminismo en el Ni Una Menos fue conmovedora, el desborde callejero que siguió, hasta la pandemia lamentablemente, nos deslumbraba. Aunque hubo 8 de marzo que fueron muy importantes y tomábamos las calles en los Encuentros, esas marchas que son la fiesta del encuentro, me parece que fue una manera de decir: «Basta, acá estamos nosotras, vamos a pelear por lo que necesitamos, por lo que deseamos, por lo que sentimos y a nosotras no nos para nadie». El Ni Una Menos siguiente, el del 2016, fue más politizado todavía, porque empezamos a hablar mucho de la deuda. Fueron momentos bisagra para el movimiento feminista.

Algo importante fue la incorporación de las pibas adolescentes desde el 2018 y la marea verde, y también de los llamados feminismos populares. Son muy ricos los debates que se dieron cuando empiezan a formar parte, aunque seguramente estaban, pero no eran reconocidas por el conjunto de los feminismos. El movimiento feminista es muy heterogéneo, más en estos últimos años. Es más rico, nos interpela a nosotras y a la sociedad, por eso fue posible tomar masivamente las calles. En las organizaciones político-partidarias y en los movimientos sociales, surgieron espacios de mujeres y diversidad sexual. Más allá de que es muy difícil con los varones organizados, las compañeras siguen dando pelea. Pudimos dar debates en todos los espacios que habitamos: en la organización, el lugar de trabajo, en la mesa familiar. Después de la pandemia, ya sea porque la calle estaba prohibida, aunque la hemos tomado en algún momento, o por la precarización de la vida y la situación económica, estamos más complicadas para tomar la calle, salir a pegatinear o hacer intervenciones públicas. Es contradictorio porque el Encuentro Plurinacional de San Luis desbordó la ciudad y el de este año en Bariloche también va a ser así. A lo mejor, en esta provincia nos está costando más tomar la calle, de la forma que lo hicimos desde el 2015.

—Después de décadas de acompañar a personas que desean abortar y militar la ley, ¿cómo viviste la aprobación de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y su actual aplicación?

—La pelea por la legalización del aborto hace mucho que se viene dando. Me acuerdo del espacio donde está Dora Coledesky, que la conocí en el Encuentro Feminista de Río Ceballos y empecé a leer los boletines de ellas sobre el tema. Fue también uno de los ejes de nuestro activismo como Mufas y en los entonces Encuentros Nacionales de Mujeres se pudo instalar la discusión política por el aborto. Un hecho importante ahí fue la Asamblea por el Derecho al Aborto en el 2003 en Rosario y el Taller de Estrategias por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que no discutía abortos sí o abortos no, sino las estrategias para dar la pelea por su legalización en Argentina. Otro hito fue la construcción de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto. La ley fue producto de la organización del movimiento feminista en general, de muchos espacios e individuas que pelearon. La Campaña ayudó muchísimo, allí se generaron muchas discusiones. El debate en el Congreso y la aprobación trajeron muchísimas emociones porque se concretó el deseo de que sea un derecho para todas las personas que quieran acceder. Demostró la fuerza que tenemos como movimiento y que podemos. Recuerdo un flyer que decía: «Luchar sirve». Fue reparador para quienes atravesamos un aborto en la ilegalidad o inseguros, y fue un acto de justicia también, hacia adelante y para atrás.

Como luchar sirve, lo que está diciendo este personaje siniestro (por Javier Milei), no va a poder hacerlo. Los derechos no se plebiscitan y con la fuerza que tenemos vamos a poner límites. La legalización del aborto en Argentina ha sido muy importante también para las compañeras de Latinoamérica, es un faro para el activismo y un referente para seguir peleándola en países donde no es legal y está criminalizado.

—¿Cómo se transformó la práctica socorrista desde la aprobación de la ley?

—Desde que se aprobó, la hacemos vivir, porque hablamos mucho de la ley, la difundimos. Hemos llevado la campaña El derecho a abortar es ley, si te lo niegan es delito a las escuelas, los centros de salud, los movimientos sociales, a la comunidad. Seguimos dando información sobre cómo autogestionarse un aborto, hacemos talleres donde informamos sobre el uso de los medicamentos para interrumpir un embarazo de manera segura y cuidada. Si la persona decide ir a un centro de salud, les indicamos en cuáles será bien atendida, escuchada, sin que cuestionen su decisión. Hicimos un mapeo que releva dónde hay personal garantista. Si decide hacerlo de forma autogestionada, se organizan para ver cómo consiguen el misoprostol.

Del 1 de enero al 30 de junio, desde la colectiva de Córdoba capital, hemos informado y acompañado telefónicamente a 887 personas que se comunicaron con nosotras. En la provincia, junto con los otros espacios socorristas, en el primer trimestre, acompañamos a 1.222 personas y, en el país, incluyendo a Córdoba, a 5.109 personas.

Nos siguen llamando a la línea pública porque hemos dado respuestas y nos hemos ganado el reconocimiento y el respeto de las organizaciones y de quienes acompañamos, que pasan el dato de las líneas públicas. No éramos las únicas, en muchos centros de salud también se daban respuestas a través de las interrupciones legales de embarazo y hay cooperativas autogestivas que estuvieron dando respuestas. Yo he aprendido a lo largo de mi activismo que la pelea siempre es colectiva y que es necesaria la organización. La Red Socorrista sola no podría. Los derechos se logran luchando colectivamente.

Hoy, habitamos la Red Compañera, una red de acompañantes feministas de Latinoamérica y el Caribe, que nos ayuda a seguir organizándonos de conjunto, a acompañarnos entre nosotras, a darnos nuevos debates y construir nuevos aprendizajes, y ver cómo acompañamos quienes tenemos la posibilidad del aborto legal a las colectivas y a las organizaciones que habitan territorios donde todavía no hay legalidad. Alojarse en esas redes es importante en este momento.

—¿Cómo es vivir una vida feminista?

—Yo disfruto mucho de mi activismo, tengo amigas socorristas, disfruto de estar con ellas, de encontrarme en las plenarias socorristas, me encanta viajar por alguna tarea de la red con compañeras, organizar las plenarias junto con otras, tomarme unos vinos o una cervecita con las compañeras socorristas y con las amigas que no son socorristas. Disfruto un montón de ir al cine con ellas, de encontrarme en el parque o en la casa de alguna, más allá de las tensiones que puede haber entre nosotras, porque las hay. Me he reencontrado con otras que en algún momento, producto de la ruptura del partido, dejamos de saludarnos, esas cosas horribles que hacemos por dogmáticas, y en estos últimos años, nos reencontramos de una manera muy amorosa. Tengo una buena vida porque el activismo feminista a mí y a muchas personas nos permite tener momentos de felicidad. Nosotras peleamos con alegría, con optimismo, más allá de que nos golpea la vida, pero peleamos convencidas.

—Esquivar la idea sacrificial de la militancia.

—Totalmente. No reniego de haber estado organizada en otro tipo de estructuras, pero después elegí otro camino, otro activismo.

*Por Nadya Scherbovsky y Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: Anabella Antonelli.