Los 12 castigos | La tolerancia cero

¿Por qué desempolvar del baúl de los recuerdos lo que doce criminólogxs propusieron para tratar el delito? Algunxs ayudan a pensar problemas actuales vinculados al crimen y su control, a repensar soluciones y alternativas a la violencia estatal como respuesta a la violencia social. Otrxs nos enseñan todo lo que no debemos hacer. En esta entrega, la tolerancia cero desde sus inicios en Estados Unidos hasta su aplicación degenerada en América Latina: ¿una forma de intolerancia selectiva?

Por Lucas Crisafulli para La tinta

“¿Habrá que tirarle kerosene y prenderle fuego? Quizás venga la policía a llevarlo”. Escribe un vecino en el grupo de WhatsApp del barrio quejándose por la inactividad policial en relación a una persona que está durmiendo en la calle. Para este vecino, la “solución” a esa situación entre lo policializable y la intervención de otra agencia estatal como el servicio de emergencia es quemar vivo a quien parece tomó de más y se durmió en la vía pública. Esa persona durmiendo en la calle no estaba cometiendo ningún delito ni ninguna contravención, quizás requería asistencia médica. Ese sujeto se presenta como indeseable y peligroso. No hay vergüenza en proponer el homicidio para quien apenas transgrede normas de convivencia y comete pequeñas incivilidades. Ese vecino exhibe con orgullo su propuesta y se anima a compartirla con el resto de los vecinos en un grupo.

Para comprender la tolerancia cero, es necesario realizar un repaso de cuatro momentos históricos.

Primer momento: el auto de Zimbardo

En 1969, el psicólogo estadounidense Philip Zimbardo desarrolló un experimento de psicología social que consistía en dejar abandonados dos vehículos iguales. Uno en pleno Bronx de Nueva York (por entonces, una zona pobre). El segundo automóvil en Palo Alto, una zona rica y tranquila de California. Al cabo de una semana, el vehículo del Bronx fue vandalizado y le robaron varias de sus partes. El segundo auto se mantuvo intacto durante una semana. Sin embargo (y aquí está la clave del experimento de Zimbardo), el equipo de investigación rompió uno de sus vidrios. Al cabo de muy poco tiempo, el vehículo fue vandalizado y le sustrajeron varias partes.

Zimbardo concluyó que un vidrio roto de un auto abandonado transmite una idea de deterioro, desinterés y despreocupación que va rompiendo códigos de convivencia –es como una sensación de ausencia de autoridad o códigos de conducta. Cada nuevo ataque que sufre el auto, reafirma y multiplica esa idea hasta que la escalada se vuelve incontenible, desembocando en una violencia irracional. El experimento, nada barato si lo comparamos con el presupuesto con el que las investigaciones suelen contar en América Latina, convirtió una explicación individual del caso concreto a una teoría que sería desarrollada años posteriores.

Segundo momento: el panfleto de Wilson y Kelling

En un artículo de trece páginas, plagado de prejuicios y datos de dudosa procedencia, los políticos norteamericanos James Q. Wilson y George L. Kelling plantearon lo que dieron a conocer como la teoría de las ventanas rotas, citando el experimento de Zimbardo. Le falta mucha teoría para ser considerada tal, pero allí esbozan los lineamientos fundamentales de lo que años posteriores se conocerá como la tolerancia cero. Dicen Wilson y Kelling:

“El desorden y el delito están inexorablemente ligados. Psicólogos sociales y oficiales de policía tienden a coincidir en que si una ventana de un edificio está rota y se deja sin reparar, el resto de las ventanas serán rotas pronto. Esto es cierto tanto en buenos barrios como en los más decadentes. La rotura de ventanas (…) ocurre porque una ventana sin reparar es señal de que a nadie le preocupa, por lo tanto, romper más ventanas no tiene costo alguno”.

Sin datos ni investigación, el texto establece una ligazón entre la tolerancia a pequeñas incivilidades y el crimen violento, no sin pasar por una serie de prejuicios.

“Los borrachos y adictos podían estar sentados, pero no acostados en el suelo. Se podía beber en las calles laterales, pero no en la intersección principal. Las botellas debían cubrirse con bolsas de papel. Hablar, molestar o pedir limosna a las personas en las paradas de ómnibus estaba estrictamente prohibido. Si surgía algún conflicto entre un comerciante y un cliente, se asumía que el primero tenía razón, en especial si el cliente era un extraño. Si aparecía un extraño vagabundeando, Kelly le preguntaba si tenía algún medio de supervivencia y cuál era su actividad; si la respuesta no le satisfacía, lo echaba. Las personas que quebraban las reglas informales, especialmente quienes molestaban a la gente en las paradas de ómnibus, eran arrestados por vagancia. A los adolescentes ruidosos se les avisaba que permanecieran en silencio”.

Para estos politólogos, la sociedad se divide entre personas decentes y no decentes. Al segundo grupo lo conforman básicamente los pobres. No hay un problema con quien tiene consumos problemáticos de sustancias, sino con aquel que tiene consumos problemáticos de sustancias y es pobre. Para Wilson y Kelling, el problema de quien no tiene un techo para vivir no es un problema de acceso a la vivienda y derechos sociales, sino un problema de los ciudadanos decentes que deben soportar el desorden de quien vive en la calle.

No casualmente este panfleto tuvo tanto éxito justo en el momento en que los gobiernos conservadores de Ronald Reagan y Margaret Thatcher en Estados Unidos e Inglaterra intentaron, con éxito, desmantelar el Estado Social de Derecho e implementar las políticas de recorte del gasto social. Para Wilson y Kelling, la pobreza es un problema para la gente decente que debe soportar verla. El rol de la policía se transforma entonces en expulsar a esos pobres para que los “decentes” sientan seguridad.

Tercer momento: el alcalde y su policía

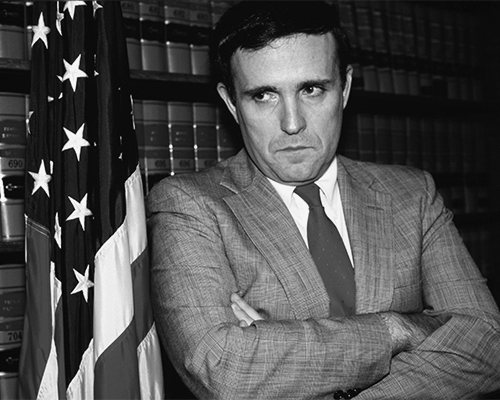

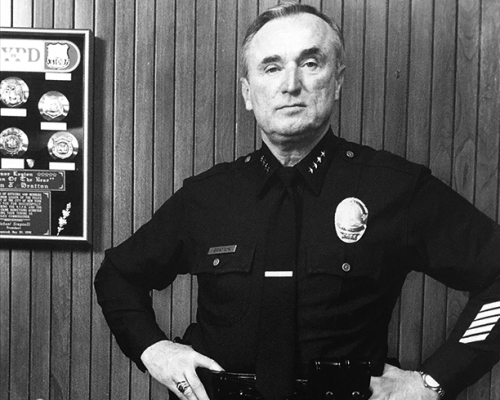

La teoría, o doctrina de las ventanas rotas, pasó a la práctica. Fue promovida por un Manhattan Institute for Policy Research, una fundación creada en 1978 por Antony Fisher y William Casey, este último también director de la CIA durante la presidencia de Reagan. Quienes compraron estas ideas fueron el alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y su jefe de policía, Williams Bratton, quienes se encargaron de aplicar las políticas de tolerancia cero contra trabajadoras sexuales, grafiteros, personas sin hogar y limpiavidrios. Las medidas consistieron en aumentar la presencia policial en las calles con el objetivo de perseguir contravenciones tales como pintar grafitis, saltar los molinetes en el subte o beber alcohol en la vía pública.

En el texto Crime is Down in New York City: Blame the Police, el jefe de policía Bratton escribe:

“Abundan graffitis y otras señales de desorden. Durante los años setenta y buena parte de los años ochenta, no había un solo vagón del metro local que no estuviese completamente recubierto de aquello que algunos, de modo impropio, definían como una forma de arte urbano, los graffitis. Las estaciones del metro se transformaban en improvisados cobijos para los sin techo y la mendicidad agresiva crecía, exacerbando un clima de miedo. Como consecuencia, en cuanto se ponía un pie en Manhattan, se encontraba la bandera no-oficial de la ciudad de Nueva York: la peste del limpiacristales. Bienvenido a Nueva York. Este tipo tenía un trapo sucio y te bañaba el parabrisas del automóvil con algún líquido mugriento, para después exigir dinero. Continuando por la 5ª Avenida, zona de los negocios de la alta moda y de edificios prestigiosos, en todos lados se encontraban mendigos y vendedores ambulantes no autorizados. Regresando una vez más al metro, los artistas ambulantes se comportaban como vándalos y pretendían que los pasajeros les entregasen su dinero. Mendigos en todos los trenes. Cada andén tenía su ciudad de cartones en la que los sin techo habían fijado su residencia. Existía la sensación de una sociedad permisiva, de una sociedad que autorizaba cosas que no habrían sido consentidas años antes”.

La tolerancia cero, más que un conjunto de políticas en contra del crimen, es una serie de medidas punitivas destinadas a que la policía encarcele pobres. No se trata de prevenir el delito, ni siquiera de castigarlo. Se trata de punir conductas que no alcancen a ser delito, pero que, en la cosmovisión de los propulsores de esta doctrina, tienen el potencial de derivar en graves crímenes.

Cuarto momento: la tolerancia cero en América Latina

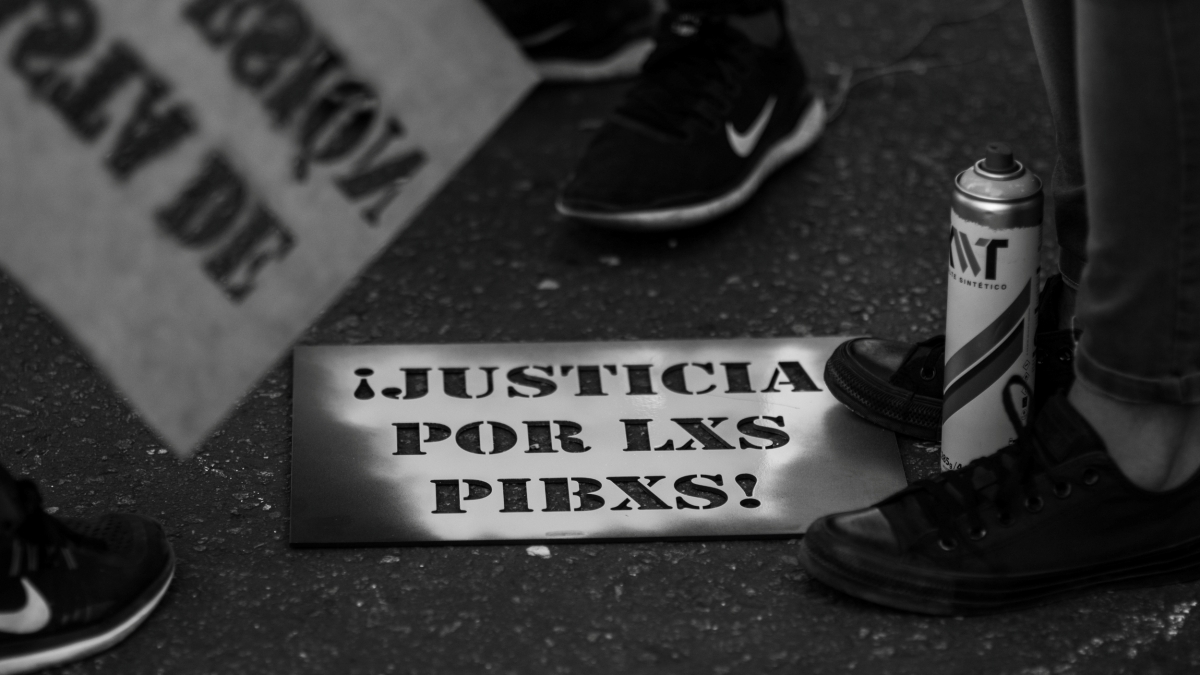

El Manhattan Institute desembarcó en América Latina de la mano de la Fundación Axel Blumberg. Carlos Medina –representante para América Latina del think tank neoconservador–, al llegar a la Argentina durante el año 2004, declaró en la prensa: “Los chicos limpiavidrios y las prostitutas forman parte del terrorismo urbano que debilita el Estado de derecho”. La utilización de la categoría terrorista no es casual; a la declaración la hizo apenas tres años después del atentado a las Torres Gemelas y en plena campaña antiterrorista llevada adelante por el presidente estadounidense George W. Bush. ¿Cómo se aplicó en América Latina la tolerancia cero? En algunas regiones como en Córdoba o Buenos Aires, se firmaron convenios de asesoramiento con el Manhattan Institute; en otros lugares, aunque no se formalizaron acuerdos, sí se implementaron políticas punitivas de persecución a las juventudes marginalizadas. La tolerancia cero fue el nuevo discurso ideológico que construyó a jóvenes, varones de sectores populares como los nuevos enemigos a combatir. Así como la doctrina de la seguridad nacional fue el soporte ideológico de la construcción de los subversivos como enemigos durante las dictaduras cívico-militares, la tolerancia cero fue el nuevo discurso que erigió a los jóvenes morochos, portadores de una determinada socioestética vinculada a lo popular (cumbia, cuarteto), como los nuevos enemigos públicos.

No es casual que, en un contexto neoliberal de achicamiento del Estado social, se aplicara una ideología como la tolerancia cero de ensanchamiento del Estado penal. De esta manera, el joven expulsado de las políticas sociales de integración es “contenido” por las políticas punitivas de represión. En otras palabras, la tolerancia cero, antes que una política de prevención/represión del delito, es una manera de gobernar la miseria que dejó la flexibilización laboral, la desocupación y el paso de un capitalismo fordista a un capitalismo financiero, legitimada ahora en el miedo de una sociedad que no puede comprender la violencia ni entender su ligazón con la desigualdad. La primera reacción de esa sociedad temerosa es aplaudir las formas estatales de violencia que profundizan aún más la desigualdad.

América Latina nunca dispuso de los recursos que Estados Unidos destinó al control del delito, pero sí, en muchos casos, decidió llevar adelante el mismo discurso de tolerancia cero. El resultado de adoptar el discurso del hiperencarcelamiento selectivo de los Estados Unidos sin los recursos para afrontarlo fue la degradación de los derechos de las personas detenidas.

No resulta casual tampoco que la tolerancia cero haya disparado los casos letales y no letales de violencia institucional, pues la idea de un Estado intolerante es compatible con diversas formas de violencia estatal. Así, la prevención y represión del delito se entienden como una guerra contra “delincuentes” en el que se flexibilizan sus derechos.

Los significantes bruja, semita o subversivo adquirieron un significado difuso durante la Inquisición, el Tercer Reich y las dictaduras de la seguridad nacional respectivamente. De igual manera, el término delincuente se resignifica en una cadena metonímica en la que se confunde con pobre. Solo se aplica el estigma de delincuente a quien porta determinadas características de clase social, edad, etnia y socioestética. Esto se cristaliza en la prensa cuando titula “Un médico mató a un ladrón”. El primer sujeto, por su condición de clase, no pierde su título profesional aunque haya matado. A aquel que robó, aunque sea víctima de un homicidio, le sigue pesando el mote de delincuente.

La tolerancia cero, o intolerancia selectiva, no solo se ha transformado en una serie de políticas securitarias de persecución de la pobreza, sino también –y allí reside su verdadero peligro para la convivencia democrática– en un sentido común compartido por ciudadanos que entienden que la única manera de obtener (una falsa sensación de) seguridad es vulnerando derechos civiles a otros ciudadanos, a los mismos a quienes también el Estado le vulnera los derechos sociales.

De allí que la tolerancia cero deje de ser un puñado de políticas públicas de corte punitivista y comience a transformarse en una subjetividad basada en el odio como un dispositivo político de control. En otras palabras, la tolerancia cero implica una serie de medidas estatales destinadas a controlar a quienes fueron expulsados del sistema económico y social. Pero cuando la tolerancia cero se subjetiviza entre los otros sujetos, es decir, cuando los que sí se encuentran incluidos plantean como viable tirarle kerosene a un vago para prenderle fuego, allí el odio se presenta como un fuerte dispositivo de control de estos sujetos que actúan mediante el miedo. La tolerancia cero sea quizás también (y sobre todo) un mecanismo de control para quienes, apenas incluidos, la reclaman.

Por suerte, en ese grupo de WhatsApp, también estuvieron los que repudiaron el comentario y ayudaron a quien se encontraba tirado en la calle. En ese pequeño gesto, toda una resistencia a una nueva subjetividad neoliberal asentada en el miedo y el odio.

*Por Lucas Crisafulli para La tinta / Imagen de portada: Colectivo Manifiesto.