Gracias, maestro

Por Franco Ciancaglini para La Vaca

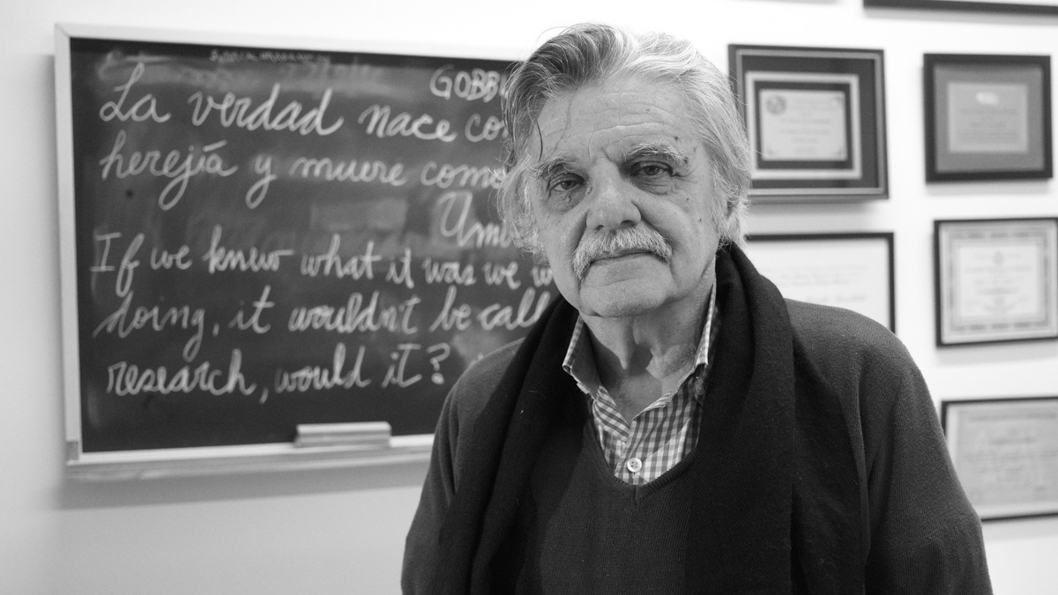

No tengo la altura ni la memoria ni las lecturas suficientes para hablar de Horacio González como seguramente muchas otras personas puedan y vayan a hacerlo. Soy apenas uno de sus miles de estudiantes, lector de sus decenas libros, editor de alguna de sus habituales participaciones mediáticas, seguidor diario de su estado de salud desde que me enteré que comenzó a complicarse.

Creo, igual, que le hubiera simpatizado que un mero estudiante lo saludara por última vez, estudiante de sus clases y libros, y también de sus pasillos y bares.

Somos muchos los dolidos por su muerte. Y no solo quienes mejor lo conocieron, que seguramente tendrán más y mejores cosas para decir, para confesar, para revelar de su humanidad cálida, amorosa y sensible, sino, sobre todo, porque también dejó huella en muchos de quienes apenas lo conocimos y ya lo quisimos.

Lo conocí en persona adentro de un aula de la Facultad de Filosofía y Letras, hace pocos años, cuando se le ocurrió dar un Seminario sobre Revistas Culturales. Fue un docente hablador, profundo, que hacía de cualquier clase un juego filosófico en el que mezclaba anécdotas, humor y algo del programa académico. Al menos en este último Seminario.

Lo conocí en persona adentro de un aula de la Facultad de Filosofía y Letras, hace pocos años, cuando se le ocurrió dar un Seminario sobre Revistas Culturales. Fue un docente hablador, profundo, que hacía de cualquier clase un juego filosófico en el que mezclaba anécdotas, humor y algo del programa académico. Al menos en este último Seminario.

Me divertía mucho oírlo, aunque era costoso hacerlo durante las cuatro horas en las que se desarrollaba la cursada. A él también le costaba, por eso, tenía a su ladero, el joven Juan Laxagueborde. Y yo sabía que le costaba no solo por eso que mal llaman vejez.

Hay que decir que Horacio era mil veces más juvenil que muchos jóvenes de esa facultad y gozaba de mucha mejor salud (no voy a decir mental: salud docente) que muchos de sus colegas de Puán.

Ahora lo veo: Horacio era lo contrario del estilo soberbio, policía y ególatra que reina en varias de las cátedras de Letras, la carrera que cursaba entonces. Curiosa balanza de egos en la que los grandes y humildes no alardean y los mediocres humillan.

Ahí iba, calladito, Horacio, abriendo y molestando.

Horacio hablaba mucho, es cierto, pero siempre escuchaba. Y si escuchaba, te invitaba a provocar. Le molestaba lo obvio, eso que le encanta hacerte repetir a tanto docente ahí adentro.

En ese Seminario de Revistas Culturales, terminé haciendo un trabajo que arriesgaba que la revista Humor había sido el semillero no solo de autores y dibujantes, sino de decenas de revistas hijas de aquel proceso comandado por Andrés Cascioli. El TP contenía hasta un árbol genealógico de revistas, una locura; teoría que, sin el rigor metódico de la academia, guardaba sentido en una investigación, entrevistas y experiencia propia que había volcado en el trabajo; un trabajo que hubiera sido bochado por quizá todos los profesores de esa misma Facultad, pero que Horacio eligió puntuar con un diez.

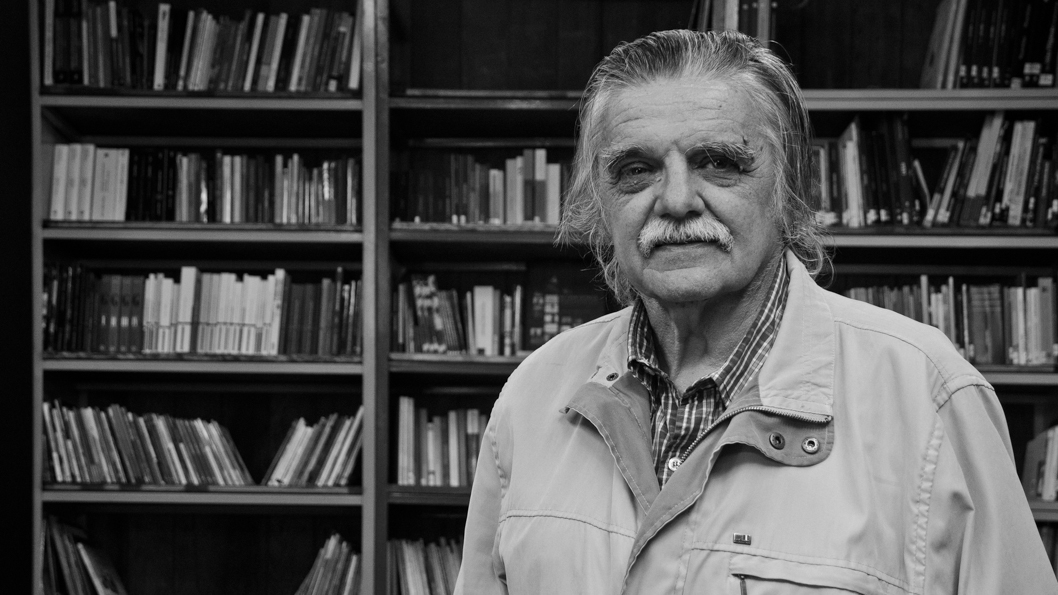

Recuerdo que, en una de esas clases, Horacio dijo que le gustaba pensar a la historia de las revistas como historias inconclusas; publicaciones periódicas que, a la vez que son testimonio vivo y urgente del presente, empiezan un día para no saber cuándo terminar (una edición, decenas, miles, años). Me gusta pensar que su vida no fue inconclusa, pero sí que tiene algo de este gesto que él asociaba a las revistas: una apuesta, una fuga siempre hacia adelante.

Por entonces, ya dije, sabía que era difícil que Horacio llegara a los finales de la clase –o se ausentara a varias de ellas, directamente- porque, durante el tiempo en el que fui editor de un medio digital, tuve varias charlas telefónicas con él, invitándolo a que escribiera sobre la coyuntura política. Y siempre la respuesta era idéntica: que claro, que escribiría, pero cuando volviera de la diálisis.

Y así me lo imaginaba yo: escribiendo contra la muerte, curándose para escribir, escribiendo para curarse, escribiendo para vivir, viviendo para escribir, para decir, para encontrar las palabras con las cuales decir, porque no se puede no decir, porque no se puede no escribir hasta que no haya más remedio que leer todo lo que ya se escribió.

Esa es, para mí, la mayor lección del maestro González.

Me puse a llorar mientras escribía esto, así que agrego dos cosas y no más:

-La última vez que lo vi, fueron dos veces consecutivas en el mismo lugar, en las afueras de la Feria del Libro. Una vez, entrando solo en pleno invierno, como un niño a un parque de diversiones, como un flaneur en la ciudad, como un jugador de fútbol a la cancha o como Horacio González a un evento que lo hacía divertir porque se encontraba con gente o la gente lo encontraba. De hecho, la segunda vez –al otro día, en el mismo lugar-, estaba en frente del predio de la Rural comiendo una pizza en Kentucky con gente que acababa de conocer, hablando y tomando cerveza.

-La última vez que lo leí fue, otra vez, de casualidad, hace días: apenas abrí el prólogo de Isidoro Velázquez, Formas prerrevolucionarias de la violencia, de Robeto Carri, descubrí palabras que me resultaban familiares. Era él. En ese prefacio y como siempre el inconfundible Estilo González analizaba con metáforas graciosas, miradas astutas y voluntades generosas sobre los temas que atañen a la identidad argentina, quizás –para mí- una de sus obsesiones.

Hoy se fue y yo me enteré a la misma hora que se cumplía el aniversario de aquel gol en que el Diego hizo Historia. Ignoro si Horacio González era futbolero, pero me gustan esas causalidades que unen a gente que quiero, que admiro, que hizo mucho por nosotrxs, que se va y que en momentos difíciles me hacen mirar hacia arriba.

A mi Nona, al Diego y ahora a Horacio también: gracias.

*Por Franco Ciancaglini para La Vaca.