Todxs somos negrxs

Habitamos una Córdoba de tonalidades diversas, que le cuesta encontrarse en el espejo multicultural que la compone. ¿Es verdad que vinimos de los barcos? ¿De cuáles bajamos y cómo? En el día de la Cultura Afrocordobesa, conversamos con tres mujeres sobre los procesos de autorreconocimiento y las acciones de la Mesa Afro Córdoba.

Por Anabella Antonelli para La tinta

Hace 200 años, la mayoría de la población de Córdoba era africana o afrodescendiente. ¿Dónde está esa Córdoba negra? ¿Cuántas fotos se escondieron, cuántas personas fueron negadas en nuestras familias para que suframos la desmemoria?

“Mi padre, después de escuchar al historiador Marcos Carrizo en la presentación de su libro ´Córdoba Morena´, reconoció que su abuela era negra, negra por afrodescendiente, no negra porque sí”, nos cuenta Luciana Loza y agrega: “Esa abuela se llamaba Rita Cabanillas. Hija no reconocida de un tal Moyano, el patrón de su madre. Un relato frecuente en historias de afrodescendientes”. Luciana siguió indagando sobre esa bisabuela de la que no se hablaba en la familia. Empezó a “escarbar en el linaje materno y a encontrar también ancestros afros. El autorreconocimiento es un chispazo. Ese momento en que dos cables se juntan, que parecían desconectados, pero que demuestran ser parte de lo mismo”, expresa.

Entre los siglos XVI y XIX, llegaron a estas tierras, a la fuerza, entre diez y quince millones de africanxs esclavizadxs, para trabajo forzado en las actividades productivas del “nuevo mundo”.

Córdoba fue un gran asiento de personas esclavizadas para distribuirlxs, pero muchxs quedaron en la provincia trabajando para las familias acomodadas de la ciudad y para las órdenes religiosas, especialmente, la Compañía de Jesús. El censo de 1778 señala que, en la provincia, las castas afromestizas conformaban el 48% de la población y, para 1832, la Ciudad tenía un porcentaje del 51,95% habitantes de origen africano.

Con la conformación del Estado nacional, comenzó la desaparición simbólica de lxs negrxs. Como parte de un plan de invisibilización y negación, se dejaron de dar referencias étnicas en los censos. Se borró su existencia de los libros de historia y, si aparecían en la escuela, era a modo de mazamorreras o bailando candombe al final de un acto patrio.

En el juego de recuerdos y olvidos, de narrativas, silencios y secretos familiares, la memoria espera paciente su tiempo de activación hasta que emerge e interpela. “Las personas afrodescendientes de mi árbol genealógico sabían de dónde venían y quiénes eran, pero preferían ocultarse, pasar desapercibidos, callar y olvidar. Pero la verdad, como la vida misma, siempre busca expresarse. Y le tocó a mi generación ser el terreno propicio para brotar y cambiar la realidad que habito por mí y por mis ancestros”, explica Luciana.

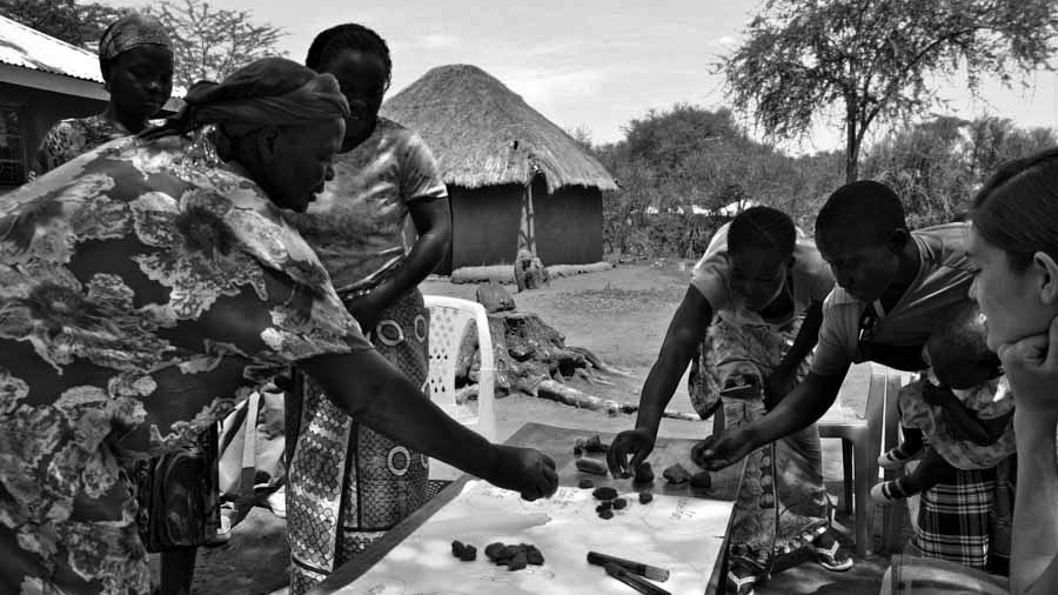

Actualmente, son muchas las narrativas multiculturales que transforman los tradicionales modos de leer las sociedades, reconociendo otras historias, otras memorias, otras corporalidades que transitaron y construyeron las ciudades que habitamos. Las agrupaciones de afroargentinxs cumplen un rol fundamental para los procesos de visibilización, ayudando a la “reaparición” de la cultura y de las identidades negadas.

La Mesa Afro Córdoba es una agrupación que trabaja, desde el 2013, para concientizar sobre la afrodescendencia, visibilizando las problemáticas que atraviesa esta identidad y los aportes de lxs afrodescendientes con ancestralidad territorial previa a la conformación del Estado nación. En 2017, el Consejo Deliberante de la ciudad de Córdoba aprobó un proyecto de ordenanza presentado por este espacio que declara el 27 de abril como Día de la Cultura Afrocordobesa.

Un día como hoy, de 1588, se asentó la primera venta de un esclavizado y una esclavizada en la ciudad de Córdoba en los Libros de Protocolos realizada por Lope Vázquez Pestaña. Francisco de Salcedo, tesorero de la Catedral de Santiago del Estero, pagó $1.000 por Pedro y Yomar, ambxs esclavxs traídxs de Angola, venta realizada en la Plaza Mayor, hoy plaza San Martín, frente a la Catedral. Este documento es la constancia más antigua que da cuenta de africanxs esclavizadxs en el centro de la ciudad de Córdoba.

Conversamos con Marcela Alarcón, integrante del espacio, quien señala la importancia de conmemorar este día para “que cada ciudadano, conociendo su historia, pueda inmiscuirse en el tema de derechos humanos y en la valorización y visibilización de sus ancestros”.

Este año, presentaron a la Secretaría de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba un proyecto que propone la creación del “Espacio de Memoria de Afrodescendientes Cordobeses”. “Se trata de la construcción de un memorial en la Plaza San Martín que recuerde la primera venta de esclavos, para que todas las personas que pasen por allí reconozcan esa parte de la historia”.

El objetivo del proyecto es visibilizar la presencia afro ancestral en la ciudad, interpelando sobre su historia como grupo, “generando interés sobre algo que aún permanece ignorado por la mayoría de la sociedad, es conectar con una realidad ancestral y acceder al derecho a la verdad y a la identidad”, explica Marcela.

“Nuestra ciudad ha sido reconocida mundialmente por su acervo patrimonial, histórico cultural, sin aún reconocer que, en cada ladrillo, tejas, rejas, adoquín, existió una mano de obra de origen africano esclavizado”, explican en el proyecto. Así se pretende enriquecer el patrimonio de la ciudad con una mirada humana y crítica, “educando en los procesos históricos que contribuyeron a invisibilizar la raíz afro dentro de nuestro territorio”, expresan.

“El proceso de autorreconocimiento de ser afrocordobés no es fácil. El mío empezó hace varios años atrás, cuando todavía no se hablaba tanto del tema. No es fácil, la mayoría de mi familia no se reconoce así”, cuenta Carolina Flores, autora de una investigación sobre la descendencia de la familia Monserrat. “Estudié ese apellido porque mi abuela lo llevaba. A partir de la indagación, pude ver que, cuando los jesuitas son expulsados de Córdoba, los esclavos de sus estancias que son vendidos no tenían nombre, entonces, pasaron a tener el apellido Monserrat”, explica.

Luciana cuenta que toda su vida le vieron «algo africano: la fisonomía, el pelo, el modo de caminar. Aspectos que no sabía cómo explicar porque yo tengo un abuelo español y otro muy criollo. Pero, claro, en el criollaje, hay una mezcla que la escuela no me enseñó. Entonces, cuando uní la mirada de los otros sobre mí y con las fotos de mis antepasados, el resultado fue que soy afrodescendiente”.

¿Cómo se comienza a mirar al mundo desde el reencuentro con esas raíces? “Todo cambia en la perspectiva del reconocimiento” –responde Carolina- “cambia la mirada del habitar diario, las palabras que se utilizan como ´negro de alma´, ´negro vago,´ te empiezan a hacer ruido y empezás a ver la connotación muy pesada a todo un pueblo que sufrió mucho porque se los trataba como animales”.

Antes de conocer sus raíces afro, Luciana sentía que andaba “a tientas en la oscuridad, tropezando con las cosas. No puedo desligar mi historia de la historia de las mujeres de mi familia. No puedo desligar la realidad que habitaban ellas de la que habito yo. La diferencia entre ese pasado y mi presente es cómo me paro ahora sabiendo la verdad”.

Las mujeres afrodescendientes, como en todos los rincones de Abya Yala, “estamos atravesadas por lo mismo, la violencia patriarcal. Más un desarraigo muy profundo que traemos desde la primera mujer que pisó este continente”, expresa Luciana y concluye: “En lo personal, un vacío de madre, resultado de esa violencia machista que dejó a mujeres alienadas, enajenadas, con pechos negados, con brazos fríos”.

*Por Anabella Antonelli para La tinta / Imagen de portada: A/D.