Las palabras y ‘los cosos’: Foucault en el gabinete de Cambiemos

En sus últimos años de vida, Michel Foucault comenzó a interesarse por ciertos economistas neoliberales (como Hayek y Friedman), básicamente, por la crítica que éstos hacían al Estado de bienestar. Con la globalización, tanto el pensamiento tardío de Foucault como el de los filósofos posmodernos que le sucedieron pasaron a formar parte del arsenal argumentativo del neoliberalismo. En este texto, Flavio Crescenzi explica cómo fue posible semejante apropiación, pero, también, cómo sus ramificaciones llegaron hasta el gabinete de Cambiemos.

Por Flavio Crescenzi para La Tecla Eñe

Un poder sólo puede ser derrocado por otro poder, y no por un principio.

Oswald Spengler

Disparen contra Foucault

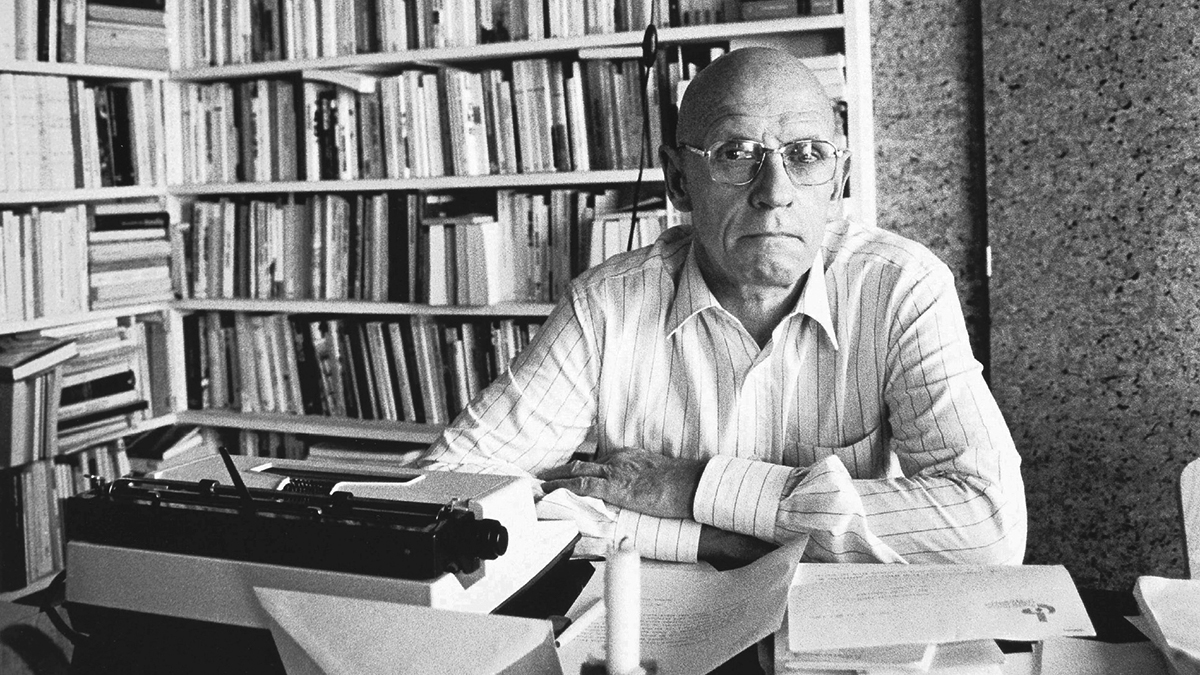

Para muchos, Michel Foucault fue el gran pensador francés de la segunda mitad del siglo XX. Su obra principalmente aquellos libros en los que se analiza la compleja relación entre poder, conocimiento y discurso, supo ser (y tal vez lo sea todavía) un faro para la intelectualidad progresista del mundo occidental. Su figura de filósofo público y mediático es sólo comparable a la de Jean Paul Sartre, aquel otro tótem del pensamiento europeo, a quien, de algún modo, el autor de Vigilar y castigar relevó a partir de las revueltas del Mayo Francés. Sin embargo, la posición política que asumió Foucault en los últimos años de su laboriosa trayectoria sigue siendo un tanto oscura, por no decir polémica.

En ‘Criticar a Foucault: los años 80 y la tentación neoliberal’ libro publicado en Bélgica hace ya un par de años, el sociólogo Daniel Zamora revela el llamativo interés que mostró Foucault por el neoliberalismo al final de su vida. Comparto a continuación unas palabras extraídas de la entrevista que Zamora le brindó a la revista francesa Ballast con motivo de la aparición del libro: «Foucault estuvo altamente atraído al liberalismo económico. Él vio allí la posibilidad de una forma de gobierno que era mucho menos normativa y autoritaria que la de la izquierda socialista y comunista, a la que él veía como totalmente obsoleta. Él vio especialmente en el neoliberalismo una forma de política «mucho menos burocrática» y «mucho menos disciplinaria» que aquella ofrecida por el Estado de bienestar de la posguerra. Él parecía imaginar un neoliberalismo que no proyectara sus modelos antropológicos en el individuo, que pudiera ofrecer a los individuos una mayor autonomía en relación con el estado».

Algo parecido insinúa Geoffroy de Lagasnerie en La última lección de Michel Foucault, libro que sí fue publicado en nuestro país. En esta obra, Lagasnerie admite que Foucault fue uno de los primeros filósofos de procedencia marxista que tomó en serio los textos neoliberales y, de hecho, nos recuerda que Foucault incluyó la obra de Ludwig von Mises y Friedrich von Hayek, los dos más importantes representantes de la escuela austríaca, en los últimos cursos que dictó en el Collège de France.

En ‘Foucault, su pensamiento, su persona’, Paul Veyne, quien fue amigo de Foucault durante años, se anima a ir mucho más lejos y asevera: «No creía [Foucault] ni en Marx ni en Freud, ni en la revolución ni en Mao, se reía por lo bajo de los sentimientos progresistas, y no conocí de él posición principista alguna sobre los vastos problemas del Tercer Mundo, consumismo, capitalismo, imperialismo norteamericano».

Pese a la dureza de algunas de las críticas, este inesperado revisionismo del pensamiento tardío de Foucault tiene varios puntos atendibles, muchos de los cuales están presentes en los argumentos exhibidos por Zamora. Aunque para entenderlos, quizá haya que recordar el concepto «foucaultiano» de poder.

En un tramo de Microfísica del poder, Foucault explica lo siguiente:

[…] el poder no es un fenómeno de dominación masiva y homogénea de un individuo sobre los otros, de un grupo sobre otros, de una clase sobre otras; el poder contemplado desde cerca no es algo dividido entre quienes lo poseen y los que no lo tienen y lo soportan. El poder tiene que ser analizado como algo que no funciona sino en cadena. No está nunca localizado aquí o allá, no está nunca en manos de algunos. El poder funciona, se ejercita a través de una organización reticular. Y en sus redes circulan los individuos quienes están siempre en situaciones de sufrir o ejercitar ese poder, no son nunca el blanco inerte o consistente del poder ni son siempre los elementos de conexión. El poder transita transversalmente, no está quieto en los individuos.

Estas líneas dan cuenta de uno de los principales hallazgos de la filosofía de Foucault: la existencia de un poder microscópico, al que también llamó subpoder, que opera subrepticiamente a lo largo y a lo ancho de la sociedad. Foucault entiende que este «micropoder» es más propio de las llamadas sociedades de control (cuyo modelo para nuestro filósofo no era otro que el Estado de bienestar europeo) que de las sociedades disciplinarias (cuyo modelo para nuestro filósofo no era otro que la ex Unión Soviética).

La obsesión de Foucault por evidenciar el funcionamiento de estos pequeños poderes lo llevará a elaborar el concepto de biopoder, concepto que, según Hardt y Negri (autores que reutilizarán el término en su libro Imperio), puede definirse como una forma de poder «que regula la vida social desde su interior, siguiéndola, interpretándola, absorbiéndola y rearticulándola». Como tal vez se infiera de lo dicho, Foucault pensaba que el Estado de bienestar —heredero en muchos aspectos de las doctrinas de Hobbes, Locke y Bentham— ejercía el mencionado biopoder ejemplarmente.

De acuerdo con lo expuesto, es probable que el profundo antiestatismo del pensamiento neoliberal, cimentado en la idea de libertad como valor absoluto, haya seducido en algún punto a ese particularísimo Michel Foucault de los años 80. De hecho, la crítica al Estado de bienestar, planteada desde una perspectiva económica por parte del neoliberalismo y desde una perspectiva filosófica por parte de Foucault, es una coincidencia que no deberíamos pasar por alto, sobre todo, porque es de la que se valdrá el neoliberalismo para «disfrazar» su discurso en las décadas siguientes.

La trampa de la posmodernidad

Prácticamente sin que nadie lo notara, el posestructuralismo foucaultiano derivó en lo que hoy conocemos como pensamiento posmoderno. Esto no debería sorprendernos demasiado, pues la crítica a los grandes relatos de la modernidad, descrita por François Lyotard en su libro ‘La condición posmoderna’, puede emparentarse con la crítica a las formas «microscópicas» de coerción, evidenciadas por Foucault en la mayoría de sus obras, formas que, por cierto, la misma modernidad —en cualquiera de sus canónicas representaciones— irradió durante siglos gracias a la difusión superestructrutral de sus productos.

Frederic Jameson, quizá el intelectual que más ayudó a que pudiéramos entender este fenómeno desde una perspectiva crítica, consideraba que las teorías posmodernas (para tranquilidad del neoliberalismo emergente) cumplían la tarea de demostrar que la nueva organización social ya no respondía a las leyes del capitalismo clásico, sino que expresaba a eso que hemos convenido en llamar sociedad posindustrial, que no es otra cosa que la que impera en la actualidad en nuestro mundo globalizado. Sin embargo, también nos recordaba lo siguiente: «Todas las posiciones dela posmodernidad en lo referente a la cultura —trátese de apología o estigmatización— son también, al mismo tiempo y necesariamente, declaraciones políticas implícitas o explícitas sobre la naturaleza del capitalismo multinacional de nuestros días».

Pese a las advertencias de Jameson, la posmodernidad gozó (y goza todavía) de fervientes defensores dentro de los sectores progresistas, pues éstos vieron que la «condición posmoderna» era la única capaz de garantizar las libertades civiles por las que tanto habían luchado. Así, la protección de los derechos de las minorías sexuales o étnicas, por un lado, y de la ecología, por el otro, terminaron reemplazando a las grandes gestas emancipatorias de la modernidad. No obstante (y es aquí donde, en definitiva, está la trampa), los dilemas planteados por la modernidad —como el eterno problema de la distribución de la riqueza— no fueron resueltos (ni lo serán) por la posmodernidad, fundamentalmente, porque ésta decidió excluirlos de toda discusión desde un principio.

La ideología, el debate político, la lucha de clases, etc., fueron los temas desterrados de la agenda mediática, más preocupada por difundir las bondades del neoliberalismo —único y absoluto beneficiario de la posmodernidad— que por informar en qué consistía realmente este cambio de paradigma.

Una nueva era de frivolidad, exitismo y marketing personal había llegado para quedarse: el Estado de bienestar ya no existía, pues la «corporatocracia», tan escondida y omnipresente como los micropoderes denunciados por Foucault, lo había reemplazado para siempre en nombre de la libertad individual.

Durán Barba, Marcos Peña y Alejandro Rozitchner: el discurso posmoderno como estrategia de simulación

El neoliberalismo, esa extraña bestia que comenzó a gestarse a fines de los 70, tomó forma en los 80 y se instaló a nivel global en los 90, estuvo contenido en nuestra región por más de una década, en parte por el inocultable deterioro económico y social que dejó como legado, en parte porque la prioridad geopolítica del establishment internacional durante esos años no era precisamente América Latina. Fue el período de los mal llamados regímenes populistas, que no fueron otra cosa que gobiernos que intentaron restablecer —con sus errores y sus aciertos— el Estado de bienestar para sus pueblos.

Si bien, como dijimos, el neoliberalismo estuvo por un tiempo aparentemente vigilado, la condición posmoderna, su socia y aliada, gozó siempre de excelente salud. De hecho, pese a los incontables esfuerzos de los gobiernos populares por reactivar el pensamiento histórico-crítico de la ciudadanía, otro tipo de pensamiento, más frívolo, más insustancial y del todo alejado de la realidad social, se terminó imponiendo con la ayuda de los medios hegemónicos, medios que, por cierto, también contribuyeron a erosionar la imagen de los dirigentes más importantes de estos gobiernos reformistas.

Todo esto, quizá, explique en algún punto la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Sin embargo, incluso una explicación fundada en un enfoque tan particular como este que insinuamos sería incompleta si omitiéramos el nombre de Jaime Durán Barba. Este consultor político ecuatoriano, responsable de llevar a la esfera gubernamental a muchos candidatos neoliberales, fue el hombre que le aseguró el triunfo electoral a Cambiemos, y lo logró valiéndose de la eficacia del discurso posmoderno.

Por ejemplo, en una entrevista que le concedió al diario Perfil el año pasado, Durán Barba declaraba lo siguiente: «Macri no tenía ritos en su cabeza, no necesitaba ni ser de izquierdas ni de derechas ni peronista, le parecía irrelevante. Y su equipo es igual». Y agregaba: «Hay que ser humanos, eso me ha costado muchísimo con dirigentes de otros países, con Macri no tanto porque no estaba en los ritos».

En otra entrevista del año pasado, concedida esta vez al diario La Nación, explicaba no sin un dejo de ironía: «Dicen que soy maquiavélico, que manejo el poder detrás del trono. Pero la verdad es que yo tengo muy poco afecto por el poder. Yo siempre me reí del poder. Y me gustan los mandatarios que son capaces de reírse del poder y de sí mismos. Si ponemos a Balcarce cuando Mauricio es presidente, estamos diciendo «no nos la creemos, no somos dioses. Balcarce viene acá y está perfecto, somos seres humanos comunes». Es el mensaje más profundo de la campaña de Mauricio».

Sin embargo, el epitome del pensamiento «duranbarbesco» puede hallarse en ‘La política en el siglo XXI. Arte, mito o ciencia’, libro que escribió junto a su socio Santiago Nieto. En esta obra, publicada recientemente en la Argentina por editorial Debate, Durán Barba expone conceptos como el que reproduzco a continuación: «Con todo esto no queremos decir que se acabaron las palabras y que la política es solo imagen, pero sí que hay un desafío complejo para comunicar el mensaje político y tener impacto en los electores contemporáneos. Eso no se soluciona improvisando ridiculeces, sino estudiando con seriedad lo que está ocurriendo, para comunicar de manera eficaz nuestro mensaje en una nueva sociedad, que parece capturada por la banalidad».

El jefe de Gabinete Marcos Peña, por su parte, ha vertido «reflexiones» similares en los medios. En una entrevista televisiva también de 2016 declaró lo siguiente: «En la Argentina se piensa que ser crítico es ser inteligente, pero nosotros creemos que ser entusiasta y optimista es ser inteligente, y que el pensamiento crítico, llevado al extremo, le ha hecho mucho daño a la Argentina».

Por último, Alejandro Rozitchner, quien se ha transformado en algo así como el filósofo oficial de este Gobierno, arrojó estas pedregosas palabras en una entrevista brindada al diario Clarín hace un par de meses, tan pedregosas que parecían haber sido extraídas de la misma cantera de la que provienen las citas anteriores: «Tal vez el estilo de trabajo del presidente [Macri] no es el más usual en la Argentina, por eso es valioso, porque parece que no hiciera política o parece que no hiciera comunicación».

¿Cómo deberíamos interpretar esta serie de desafortunados testimonios? Creo que Jean Baudrillard puede ayudarnos a encontrar una respuesta. En su libro ‘Cultura y simulacro’, el filósofo y sociólogo francés nos advierte —aunque sospecho que con algo de entusiasmo— que en el mundo posmodernono existe la realidad, no existe la historia, sino una simulación de la realidad y una negación de la Historia. Me atrevería a ser más específico: lo que existe es una negación de ciertos hechos objetivos de la historia y de los valores defendidos por la tradición humanística, de ahí que podamos asociar estos tiempos con los conceptos de posverdad y poshumanismo (el prefijo pos-, al parecer, se ha ido convirtiendo en algo maligno con el paso de los años).

El incesante ataque al poder político y, en consecuencia, a todo pensamiento crítico, entendidos maliciosamente como elementos de coerción, fue la estrategia que utilizó el neoliberalismo para asegurarse el poder que quedaba disponible, y tanto Foucault como sus seguidores posmodernos fueron en parte responsables de que esto sucediera. ¿Qué debemos hacer, entonces, los que queremos que esto cambie?

Conjeturo que el epígrafe de Spengler (a quien confieso no hubiera citado en otras circunstancias) nos da algo así como un indicio.

*Por Flavio Crescenzi para La Tecla Eñe.