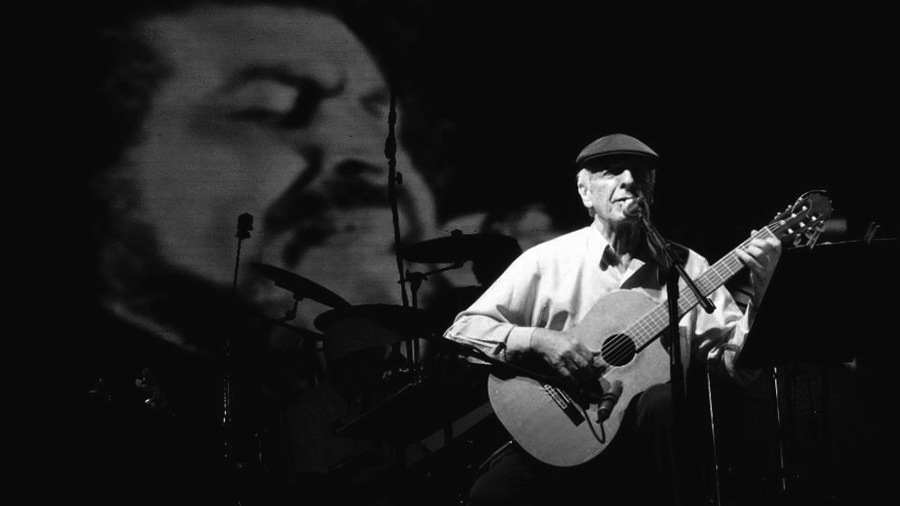

Viglietti: «Alí Primera es la banda sonora del chavismo»

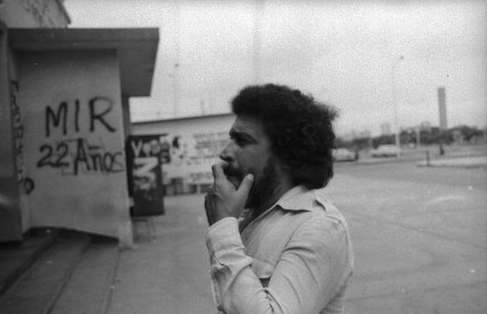

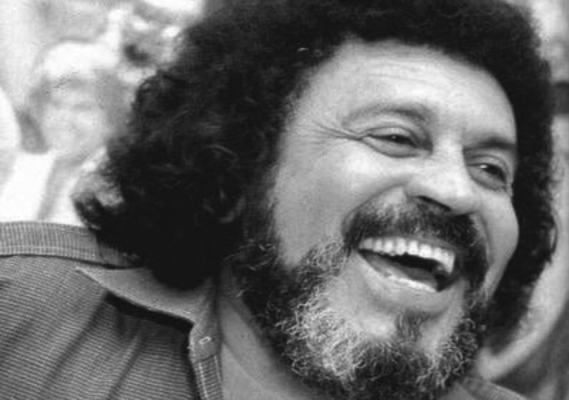

Daniel Viglietti y Alí Primera están arriba de un avión de combate, sentados donde suelen ir los paracaidistas, sobrevolando el cielo de Nicaragua. Junto a ellos va la cantora chilena Isabel Parra, y el cura y poeta sandinista, Ernesto Cardenal. Es 1983, han pasado cuatro años de aquel ingreso triunfal rojo y negro por las calles de Managua, de la victoria revolucionaria. Isabel, Alí y Daniel han participado del inmenso recital por la paz, y ahora se dirigen al sur del país, a Solentiname, la isla situada en el lago Cocibolca, donde Ernesto, desde 1966, ha venido desarrollando un trabajo con las comunidades.

El cura de la teología de la liberación y ahora también ministro de la cultura, quiere que los cantores americanos conozcan la realidad construida en la isla, al igual que lo ha hecho con tantos compañeros, como, entre otros, el escritor Julio Cortázar. Antes de embarcarse hacia la isla para el recorrido, el gru po se dirige al cuartel de San Carlos, en la zona de frontera con Costa Rica. Al llegar, Alí toma su cuatro y comienza a cantarle ante un grupo de aproximadamente 15 milicianos sandinistas. Les convida su música, su palabra, su mirada del mundo y de las luchas, en ese país en revolución, que resiste contra una guerra dirigida desde los Estados Unidos.

po se dirige al cuartel de San Carlos, en la zona de frontera con Costa Rica. Al llegar, Alí toma su cuatro y comienza a cantarle ante un grupo de aproximadamente 15 milicianos sandinistas. Les convida su música, su palabra, su mirada del mundo y de las luchas, en ese país en revolución, que resiste contra una guerra dirigida desde los Estados Unidos.

Ese es uno de los recuerdos con los cuales el cantor popular uruguayo llegó a Venezuela, para conmemorar un aniversario de la partida física de quien fue su amigo y compañero, Alí Primera. Trae más imágenes de años pasados: unos días compartidos en la playa de Macuto en 1974, donde le realizó una entrevista al músico venezolano que por entonces era criticado por algunos sectores progresistas y de izquierda por usar un lenguaje “muy directo”.

“Yo capté la autenticidad, profundidad, y el hecho de que no había que detenerse en dos o tres canciones para juzgar una obra. Cuando empecé a recorrer su obra, en la medida que lo conocí hablando de cosas políticas, ideológicas, en seguida me sentí cerca, amigo. Si alguien lo cuestionaba yo era de los que defendían”, explica, 35 años después de esos días de playa, cuando Viglietti visitó por primera vez Venezuela y dio algunos recitales en la aula magna de la Universidad Central de Venezuela.

También trae otros recuerdos: el encuentro en México, cuando Alí se enteró que su familia había sufrido un atentado, o en Cuba, en un festival; caminos cruzados con quien define en varias oportunidades como su amigo.

En los años que siguieron a 1974 la figura de Alí tomó otra dimensión: “Fue cobrando una presencia muy grande, se transformó en un protagonista de opinión en lo que pasaba en Venezuela, y también en América Latina, en varios lugares, como Vietnam, con las diferentes luchas del mundo”, cuenta el cantor, cuya última visita a Caracas se remonta a abril del 2013, para las elecciones que dieron la victoria presidencial a Nicolás Maduro.

Hacía entonces pocas semanas desde la partida física de Hugo Chávez, y en las calles se oían de manera permanente las canciones de Alí Primera. “Se produjo un fenómeno natural, que todo lo que significó aquí el cambio a partir del chavismo, hace que esa voz de Alí, que era anterior, se vuelva la banda sonora natural, y eso es muy lindo”, reflexiona sobre quien, junto a la revolución bolivariana, fue ingresando en cada casa del pueblo.

¿Quién era Alí? Lo dicen sus canciones, sus actos: “Me parece que él fue un ejemplo de coherencia entre lo que cantaba, lo que vivía, su pasión por la justicia en Venezuela, a él le tocó vivir épocas donde realmente no se trataba de construir desde el poder, sino de oponerse a un poder injusto, y fue un cantor de opinión muy importante, como nos tocó ser a muchos de nosotros”.

¿Quién era Alí? Lo dicen sus canciones, sus actos: “Me parece que él fue un ejemplo de coherencia entre lo que cantaba, lo que vivía, su pasión por la justicia en Venezuela, a él le tocó vivir épocas donde realmente no se trataba de construir desde el poder, sino de oponerse a un poder injusto, y fue un cantor de opinión muy importante, como nos tocó ser a muchos de nosotros”.

¿Quién es Daniel? “He tratado de ser lo que Mario Benedetti definía como un militante de la vida, lo que yo pienso políticamente es bastante fácil de detectar a través de mi cancionero, se trata de una visión no dogmática de lo que es el cambio revolucionario, y también en diferentes etapas históricas, porque estamos viviendo momentos que son muy diferentes a los 60, 70, donde por más que en el horizonte siempre tenemos en toda América Latina la esperanza de una revolución profunda, ha habido mapas que han cambiando de signo a través de elecciones, y crean un panorama nuevo, que inquieta al imperialismo”.

Y ese imperialismo inquieto y decidido a desestabilizar la revolución bolivariana es con el que nuevamente se ha encontrado Daniel Viglietti en su paso por Venezuela. Porque al igual que abril del 2013, cuando desconociendo la victoria de Maduro la derecha encabezó acciones de violencia callejera asesinando a 11 venezolanos, dos años después la voluntad golpista no ha cesado.

“Venezuela atraviesa ahora una etapa de amenazas, tensiones, provocaciones, que sabemos muchas veces están planificadas, escritas en inglés norteamericano. Están haciendo todo lo posible por modificar esta experiencia comunitaria, global, de justicia, reparto, trabajo sobre la salud, los bienes populares, las experiencias en los barrios, se está haciendo por parte de la reacción todo lo posible por contrariar esto, que fue obtenido en unas elecciones muy transparentes, de las cuales fui testigo, y sin ninguna duda me resultaron ejemplarizante”, analiza Viglietti, y agrega: “No solo el caso de Venezuela, sino el caso de Bolivia, Evo Morales, una experiencia que eran inimaginable en un país como Bolivia que era campeón de los Golpes de Estado, era tremendo, y que ahora es un país conducido por alguien del propio pueblo originario, y con qué nivel de apoyo; todo eso despierta agresiones a diferentes niveles, es un poco un fenómeno casi de pulpo, de muchos tentáculos, como, con los matices que sean respecto del gobierno de Brasil, de Argentina, están intentando desestabilizar”.

Daniel es un hombre que canta, que fue y sigue siendo parte activa de las luchas de su pueblo. De allí nacieron sus letras, melodías, la cárcel en 1972 y el exilio de 11 años que le siguió, cuando Uruguay –como Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia- estaba bajo el peso de una dictadura cívico-militar. Y él era hijo de un militar, Cédar Viglietti, que, como cuenta, pasó de posiciones de origen conservadoras a ser parte de la fundación del Frente Amplio, el espacio político que hoy está por asumir la tercera presidencia consecutiva.

Daniel es un hombre que canta, que fue y sigue siendo parte activa de las luchas de su pueblo. De allí nacieron sus letras, melodías, la cárcel en 1972 y el exilio de 11 años que le siguió, cuando Uruguay –como Argentina, Chile, Paraguay, Brasil y Bolivia- estaba bajo el peso de una dictadura cívico-militar. Y él era hijo de un militar, Cédar Viglietti, que, como cuenta, pasó de posiciones de origen conservadoras a ser parte de la fundación del Frente Amplio, el espacio político que hoy está por asumir la tercera presidencia consecutiva.

“Con la historia de mi padre, y de algunos contados militares, tenía ya esa imagen posible, como había ocurrido con respecto a la iglesia: yo soy ateo pero sí había entendido cómo era posible un cambio, un giro, desde la figura del sacerdote colombiano Camilo Torres, a quien le canté en su momento, cómo era posible desde un aparato que funcionaba defendiendo los intereses del poder, cómo era posible revertirlo. Cuando vino el fenómeno de Chávez, con esos antecedentes fui comprendiendo rápidamente el rol que jugaba alguien de un ejército que había sido represor como tantos en América Latina, y educado en la Escuela de las Américas, podía cambiar de signo”.

Entonces desde el principio de la revolución bolivariana Viglietti anduvo cerca, escuchando, mirando, descubriendo: “Viendo el amor del pueblo, la confianza del pueblo venezolano y buena parte del pueblo latinoamericano, que si bien sufre ese trauma muy duro que es la muerte del presidente Chávez, tiene una continuidad que se va dando a través de Nicolás Maduro”.

Por eso nuevamente está en el país, para su amigo Alí, defender la revolución, cantar una y otra vez, despertar con la música ideas, sentimientos, necesidades. Como a él le sucedió de niño al oír a Atahualpa Yupanqui cantando la canción de cuna Duerme negrito, que le “abrió la sensibilidad”.

“Ninguna canción cambia el mundo, es un temblor de sociedad, pero, creo que no hay movimiento de cambio social a través del planeta que no esté acompañado por algo que tenga que ver con la canción, por la música. Tengo confianza en el género, sin creer en milagros, sin darle un sentido de acción de cambio que en las revoluciones y evoluciones sociales de importancia hacen los pueblos, los luchadores, la lucha misma, los sacrificios, pero no son movimientos mudos, están acompañados entiendo yo, siempre por la canción”, y nombra a Carlos Puebla, Chico Buarque, Alfredo Zitarrosa, Los Olimareños, entre tantos.

Viglietti en sus días venezolanos irá a la tierra natal de Alí, en Falcón, para unirse a los jóvenes cantores bolivarianos, a las voces nacidas en estos años de transformaciones profundas, que desde su búsqueda trajeron la música de su amigo, de quien guarda esa foto, esas historias, el recuerdo de sobrevolar el cielo nicaragüense y oírlo cantar ante milicianos, en el frente de la historia, como hoy, como siempre.

Por Marco Teruggi.