Aparecida, el hallazgo como noticia

Por Manuel Allasino para La tinta

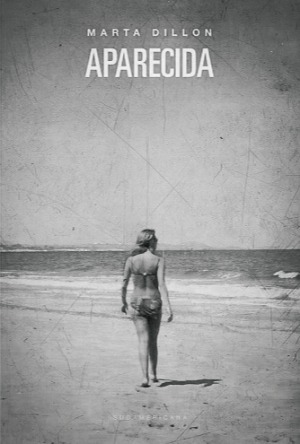

Aparecida es una novela de la periodista y escritora Marta Dillon, publicada en el año 2015. Mezcla de autobiografía, relato e investigación, Aparecida es la real búsqueda del cuerpo de una madre desaparecida. El llamado del Equipo Argentino de Antropología Forense, con la noticia del hallazgo de su madre, lo transforma todo para Dillon al otro lado del Atlántico.

Con una narrativa atravesada por la más atroz de las ausencias, Marta Dillon transforma todo aquello que podría ser angustiante o perturbador en un texto luminoso en el que prevalece la belleza. La escritora nos hace recorrer un tejido grande y oscuro que su paso por H.I.J.O.S ayudó a desenhebrar y convertir en rebelión colectiva.

“No quería imaginarme qué podía pasar ahora que el océano entero me separaba de mi hija mayor. El timbre musical del teléfono me enervaba y ni siquiera me servía para ubicarlo; el auto entero era un descontrol con los abrigos, sanguchitos, bebidas y carteras despanzurradas, juguetes y un bolso a medio abrir. A los gritos pedí que estacionáramos. Albertina encontró lugar en una esquina; de un lado, una plaza seca y negra rodeada de plátanos; del otro, un descampado de pasto verde con un baño público de esos a los que se entra con monedas como un faro en medio de la nada. Corrí con Furio hacia el baño, las verdaderas urgencias siempre son las que reclama el cuerpo y a quince horas de avión de mi casa era poco lo que podía hacer antes que pis. Inmersa en el olor a orín y desinfectante encontré el teléfono en la cartera, entre las llamadas perdidas no había ninguna de Naná así que alivié mi vejiga y mi corazón de madre al mismo tiempo. Antes de que Furio terminara de desenrollar dos kilómetros de papel higiénico volví al auto.

“No quería imaginarme qué podía pasar ahora que el océano entero me separaba de mi hija mayor. El timbre musical del teléfono me enervaba y ni siquiera me servía para ubicarlo; el auto entero era un descontrol con los abrigos, sanguchitos, bebidas y carteras despanzurradas, juguetes y un bolso a medio abrir. A los gritos pedí que estacionáramos. Albertina encontró lugar en una esquina; de un lado, una plaza seca y negra rodeada de plátanos; del otro, un descampado de pasto verde con un baño público de esos a los que se entra con monedas como un faro en medio de la nada. Corrí con Furio hacia el baño, las verdaderas urgencias siempre son las que reclama el cuerpo y a quince horas de avión de mi casa era poco lo que podía hacer antes que pis. Inmersa en el olor a orín y desinfectante encontré el teléfono en la cartera, entre las llamadas perdidas no había ninguna de Naná así que alivié mi vejiga y mi corazón de madre al mismo tiempo. Antes de que Furio terminara de desenrollar dos kilómetros de papel higiénico volví al auto.

– ¿Y? -me preguntó Albertina. Está limpio, andá. ¡Te estoy preguntando quién llamó?

-Volví a mirar el teléfono y entonces vi que tenía un mensaje de voz. Lo escuché: -Hola Marta, soy Paula Jiménez, te llamo porque mi novia trabaja en Antropólogos y me dijo que estaban tratando de ubicarte. Bueno, eso…fijate. ¡Claro! Entre las llamadas perdidas yo había visto el número de Antropólogos, lo había marcado suficientes veces el último año; si no hubiera estado tan concentrada en una desgracia posible lo hubiera reconocido perfectamente. Era un teléfono que estaba en mi memoria tanto como tenía que recurrir a Internet para buscarlo cada vez que lo necesitaba. Lo había hecho sonar a lo largo de los últimos veinte años con esa regularidad arbitraria del impulso de buscar a un desaparecido. O de buscar los rastros de ella, mi mamá. Un impulso urgente por un breve lapso de tiempo en el que a veces algo más se encuentra: una testigo que la nombra, una coincidencia de fechas, la comprobación de que las voces que yo escuchaba la noche del secuestro no venían del baño sino de la cocina. Cada detalle brilla como una gema pero su luz se apaga de inmediato. Es la confirmación de todo lo que no se sabe, de todo lo que se ha ido. Cada vez que el resplandor me iluminaba, yo había llamado a Antropólogos; acercaba un dato que se podía completar con otros, buscaba una confirmación, ajustaba una línea del relato. Los puntos suspensivos me devolvían a mi vida. Desde Antropólogos nunca me habían llamado a mí. Ellos siempre en la misma oficina, las computadoras siempre encendidas, los testimonios que podía buscar titilando siempre en las pantallas electrónicas, todo ahí siempre, la ilusión de que la búsqueda podía empezar cada vez y yo siempre abandonándola. Cuando tenía 18 años encontré el nombre de mi madre en el Diario del Juicio, que transcribía los testimonios de quienes se habían sentado frente al tribunal en la causa 0, la que juzgó a los comandantes de la dictadura a principios de los años 80, apenas comenzada la democracia. Una y otra vez releí el párrafo ‘una médica, Elena de la Rosa, y una abogada, Marta Taboada´. Era ella, sin duda, la profesión y el nombre. No retuve más del testimonio, salvo la prueba de la existencia de mi madre, la ratificación de que no había ido a ningún otro lado más que a las orillas de la muerte, que su desaparición no me pertenecía del todo sino que era parte de algo grande, algo de lo que se hablaba en la esfera pública aunque no en su familia. Elena Corbin de Capisano se llamaba la testigo y eso es todo lo que supe. No sé cuántas veces leí esa página. Miles, probablemente”.

Marta Taboada, militante del FR17, había sido secuestrada en la casa donde vivía con sus hijos y dos compañeros una madrugada de octubre de 1976. Estuvo detenida-desaparecida varios meses y fue asesinada en un simulacro de enfrentamiento en el año 1977, en Ciudadela. Los restos de Marta Taboada fueron identificados en el año 2010 mientras su hija mayor, Marta Dillon, estaba en Europa en un viaje con su compañera y Furio, el hijo de ambas. Allí, comienza Aparecida, una historia que nace del final feliz más triste del mundo.

“Pensaba más bien por qué alguien que tenía que presentarse en mi teléfono con nombre y apellido me buscaba para que me comunicara con el Equipo Argentino de Antropología Forense; por qué ahora, por qué con esa urgencia. Por qué me llamaban ellos a mí. Que hubieran encontrado a la Gorda y al Negro no quería decir nada concreto, ya me lo habían explicado; cada uno apareció en un cementerio distinto, mi madre bien podría estar en un tercero o en ninguno, a lo mejor el suyo era uno de esos cráneos afanados. Además, ya había pasado un año completo desde la inhumación del Negro Arroyo. Traté de no ilusionarme mientras marcaba el número de Buenos Aires. Tal vez me reclamaban como periodista, querían contarme que habían encontrado a alguien que valía la pena anunciar, un cuerpo ilustre, qué sé yo, Rodolfo Walsh, Santucho, incluso mi suegro, Roberto Carri, que tiene libros fundamentales publicados; becas, bibliotecas y hasta un aula de la facultad de Sociales con su nombre. Hubiera sido una buena noticia también, pero no era la que yo quería. Las puertas del auto estaban abiertas, Furio se había subido a tocar todo lo que no le dejábamos tocar. Albertina cruzaba mensajes con el músico anfitrión para organizar nuestro destino y yo escuchaba el sonido regular de la llamada que no atendían. En cuanto me dijeron “hola” pedí por Marco, ese antropólogo gigantón a quien siempre da gusto ver porque sabe calmar la ansiedad de quienes llegan con la esperanza loca de encontrar a los suyos y la mayor parte de las veces reciben nada. Él es quien puede convencernos de que cada anécdota sirve, de que para encontrar huesos hay que reconstruir la historia completa. No llegué a escuchar su voz porque la comunicación se cortó: me había quedado sin crédito. Usé el teléfono de Albertina ya temblando; la adversidad era una premonición. Logré comunicarme: -Hola, estoy en España, me dijeron que me estaban buscando. – Ah… en España, perdoname, no sabía. Bueno, si querés dame un teléfono que te llamó. O hablamos a la vuelta, ¿cuándo volvés? -Estoy en la calle, Maco, ¿qué pasó? – No, bueno, mirá, por qué no buscás un teléfono y hablamos tranquilos. -No, no puedo ¿hay novedades? –Sí -El crédito había vuelto a acabarse. La cara se me arrugó como un papel viejo muchas veces estrujado, ninguna expresión atinaba a emerger de esa contracción de mi gesto, la que fuera tenía que abrirse paso entre un enjambre de tiempo y espacio, eventos y creencias, hilos de amor y dolor que habían cristalizado y eran como de piedra. Albertina cerró despacio la puerta del auto para que Furio destrozara todo lo que quería sin riesgo. ‘La encontraron´, le dije y la risa fluyó primero, apenas un segundo antes de la convulsión del llanto. Nos abrazamos. Los sonidos que llegaban desde el auto, ese presente urgente, se amortiguaron. En el hombro de mi esposa, en el hueco de su cuello me dejé ir por el túnel del tiempo. Escuché su risa y su llanto como si ella fuera también una niña. Un impulso viejo me hizo tocarle la nuca para sentir los pliegues de su cuello, las plataformas de las que nunca me bajo me hacen unos centímetros más alta que ella. Escuché, como si fuera algún modo de consuelo, que habíamos llegado: estábamos en la exacta esquina de la casa del músico que nos había convocado a Irún, justo frente a esa plaza negra y seca que tenía en el centro una estrella roja pintada en el piso. Ahí empecé a enterrar a mi madre y a sus sueños rojos. A la fugaz estrella de su vida y a la omnipresente estela de su ausencia”.

Aparecida es una crónica personal y política de Marta Dillon que amalgama, por un lado, la celebración y, por otro, el duelo, no sólo por la madre muerta, sino por la hija que ya no es. También es un texto poderoso que nos interpela y habilita a hacer preguntas necesarias e incómodas: ¿Lxs desaparecidxs aparecen cuando aparecen sus huesos? ¿Vivos y muertos encuentran la paz tras la ceremonia del entierro?

“Tenía que comunicárselo a mis hermanos. Otra vez Albertina me alertó, me compró crédito en el skype cuando por fin estuvimos solas y ahí estaba yo llamando a los celulares de mis hermanos para decirles que el cadáver de su madre había sido por fin hallado. El que me sigue estaba paseando a sus perros. En ese momento yo no le decía ´cadáver´, de todos modos no creo haber encontrado una frase feliz para comunicar la noticia. Creo que fue ´encontraron el cuerpo de mamá´, dicha después de aclarar que llamaba desde España como para allanar el terreno para algo importante. Santiago me dijo: ´Ah, que bueno´. Al instante siguiente estaba llorando como un niño, con convulsiones. Le tuve que pedir que se sentara, le pregunté si estaba con alguien. Recién ahí me enteré de que estaba en el parque, con los perros. Andrés se tomó hasta un segundo llamado para llorar, como otra clase de niño, uno que no está tan ahogado por el tiempo. Juan no lloró. Me preguntó si esas personas, los antropólogos, eran serias, si yo creía que podía ser verdad. Después me iba a preguntar si podíamos saber si la habían fusilado de frente o de espaldas. Pero todas esas partes donde pegaron las balas ya no estaban. Las balas estaban en una bolsita aparte y no eran solamente de ella. Estaban mezcladas, igual que los huesos entre sí, con las de su grupo frente al pelotón. O a la patota. Porque fusilarlos los habían fusilado, de eso había pruebas. A mi mamá junto a otras dos mujeres y un hombre, un cura o un excura, como se quiera pensarlo, que cantaba canciones metodistas en el cautiverio y que yo tengo la ilusión de que algo cantó en ese momento o que le dio la mano o alguna luz de esperanza frente a lo que venía. No lo sé. No puedo saberlo. ¿Qué habré soñado esa primera noche con el cuerpo de mi madre aparecido? Me acuerdo de que nos dormimos muy tarde, que compramos una botella de vino en una bar frente a la plaza de la estrella roja, me acuerdo del temblor de la voz de mi hija cuando se lo conté, del eco de mi voz en su gemido inmediato, como si lo que le estuviera contando era que su abuela había muerto en ese momento, a ella que ni siquiera conoció a su abuela. Es que la noticia tenía la capacidad de comprimir el tiempo, como si se pudieran aplastar más de treinta años entre dos palmas, como a un mosquito. Por eso, ella no buscó a su reciente marido para compartir la noticia, necesitaba hablar con alguna de sus amigas más antiguas, una que la conociera de chiquita, una que hubiera estado a su lado a medida que ella iba comprendiendo todo lo que había detrás de esa foto ampliada tantas veces como para que su abuela mirara de frente, sola, recortada de un grupo. Por esa misma razón, yo necesitaba hablar con mis hermanas: Raquel, Alba y Josefina. Son mis hermanas porque nos encontramos en H.I.J.O.S en 1995, cuando creía que iba a morir en pocos años más. Tenía un diagnóstico de VIH Positivo que no había cumplido su primer aniversario y recuento de CD4 que se acercaba peligrosamente a 100; y de 100 para abajo era sólo tiempo de descuento. Entonces yo seguía una rigurosa dieta naturista, no había tenido sexo desde mi diagnóstico, apenas me animaba a tomar un vaso de vino de tanto en tanto y cada resfrío era una alarma. Entrar a H.I.J.O.S arrasó con todo, en especial, arrasó con el miedo. Antes de que pudiera pensarlo estaba emborrachándome, cogiendo y cantando; consignas y canciones, los pies bien enchastrados con el barro de la vida, durmiendo poco, hablando mucho, descontando años de silencio, empezando otra vez la búsqueda de los rastros. Por esos días tuve el primer sueño vívido con mi mamá. Ella me abría los brazos y yo corría a abrazarla, sentía su pelo rubia contra mi cara, el olor de su pecho, su temperatura. No fue triste despertarme, había estado con ella otra vez, por primera vez”.

Aparecida de Marta Dillon es una novela que, con inteligencia y maestría, marca un giro fundamental en los discursos que proponen pensar las vidas íntimas y las vidas sociales signadas por la violencia de Estado durante la última dictadura cívica, militar y eclesiástica.

Sobre la autora

Marta Dillon (Buenos Aires, 1966) empezó a trabajar como periodista a los 16 años en la trasnoche de Radio Nacional Mendoza. Formó parte de la sección Policiales del diario Nuevo Sur (1989/1991) y fundó y dirigió El Libertino (mensuario de relatos eróticos 1992/1994). Publicó Santa Lilita. Biografía de una mujer ingobernable (2002) y Corazones cautivos. La vida en la cárcel de mujeres (2007). Desde 2002, dirige el suplemento de mujeres, “Las 12”, en Página /12. Entre 2008 y 2012, codirigió, siempre en el mismo diario, el suplemento de diversidad sexual “SOY”. Publicó crónicas y cuentos en distintos medios culturales, políticos y pornográficos. Junto con su esposa, Albertina Carri, fundó Torta La Productora, donde aprendió a idear y guionar algunas aventuras audiovisuales: Visibles (2011), La bella tarea (2012) y 23 pares (2012).

*Por Manuel Allasino para La tinta.