Un gran remedio para un gran mal

Por Marcelo Figueras para El Cohete a la Luna

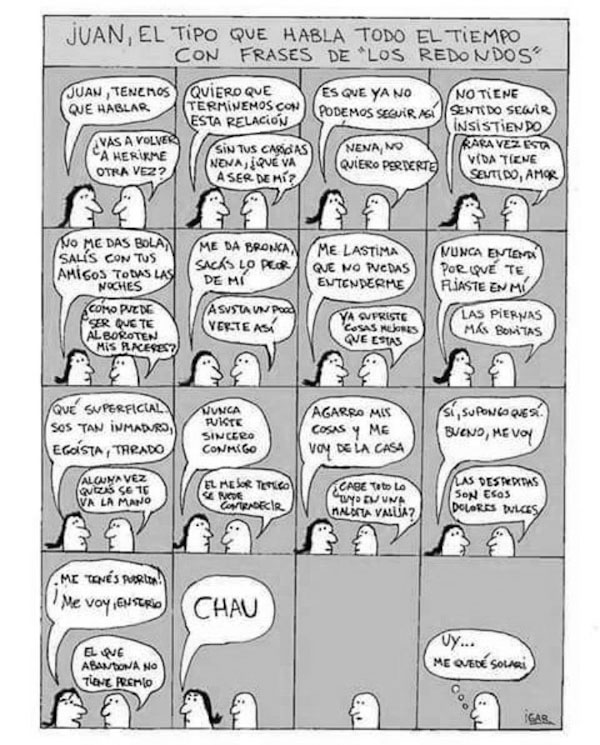

Una cosa es producir un texto reflexivo —crítica, ensayo— sobre la nueva obra de un artista muy popular o de unx reverenciadx por la Academia; pero nada se compara con la dificultad de pensar la obra flamante de un monumento nacional. Puede que para nosotros, los coetáneos del Indio Solari, la perspectiva histórica esté más allá del alcance: en el siglo pasado, durante la década del ’30, ¿sabían sus admiradores que Gardel se convertiría en Gardel? La transformación de rocker en ícono que sufrió Solari se fue dando de modo tan paulatino que un día advertimos que simplemente estaba ahí, como el monolito de 2001, odisea del espacio: algo tan inexplicable como innegable. Pasó de líder de la banda alternativa du jour a adalid de la cultura independiente a frontman de un fenómeno de masas en los ’90, cuando los Redondos devinieron, sin haberlo soñado, en los únicos referentes de una juventud librada a su suerte. A partir de entonces juzgar su obra en términos artísticos se volvió imposible, o al menos insuficiente: las canciones ya no eran sólo canciones, también eran historia en carne viva, bengalas en la noche, comentario satírico, intervenciones político-culturales, arte moderno y, en último término, fragmentos de la cadena de ADN de nuestra evolución como sociedad: la explicación, en términos químicos, de la realidad que nos construye.

Para sumir a los analistas en nuevos desconciertos, el fenómeno no cristalizó allí. Los Redondos ayudaron a una generación a atravesar el desierto de los ’90 y se desintegraron, sin poner pie en la Tierra Prometida. El Indio retomó su obra en 2004 ya como solista, pero lejos de resignarse a la condición de artefacto nostálgico, volvió a sonar las alarmas del futuro. Sus canciones clavaron picas en el siglo que despuntaba —la militancia política de las nuevas generaciones sería inexplicable sin los Redondos— pero, a la vez, se desentendieron del abrazo de oso del pasado para emitir señales desde el mañana. Nosotros somos dados a confundir fuegos de artificio con sistema solar, a creer que el biombo es la realidad y no lo que nos separa de ella. El Indio, en cambio (habría que puntualizar, aquí: El Indio, aquel cuya percepción quedó marcada por siempre por la experiencia psicodélica), no pierde de vista lo permanente, las fuerzas que operan por detrás de aquello que distrae o practica con nosotros la seducción del instante; por eso —reconociendo al monstruo que había visto despabilar en 2008 durante la protesta del “campo”— produjo en 2010 la banda sonora de la Argentina macrista. El perfume de la tempestad arrancaba con un tema que se llama «Todos a los botes» y decía: Vamos, y no se empujen ni pisoteen / que este temblor ya va a parar. / No tengan miedo… ¿Quién mueve así los hilos en los gobiernos?/ Locos de gran intensidad / Por las verdades que ocultan… Nos quieren pacientes.

A esa altura el Indio Solari ya era, indiscutiblemente, el artista popular más resonante —y por ende, convocante— de nuestro tiempo. Que a diferencia de sus colegas, que suelen tener una audiencia de su misma edad, va siendo adoptado por cada nueva generación como si escribiese para ella de manera específica: los seguidores más fervientes de Solari, sus hermeneutas más activos, son siempre los más jóvenes. Por eso es posible discutir su música, sus opiniones, la forma en que se relaciona con el mercado. Lo que no resulta opinable es su ascendiente.

El poder recela de las generaciones que no entiende porque, desde hace años, se expresan en Solari básico.

Hablamos del único artista contemporáneo que adquirió la dimensión de los íconos de la nacionalidad: Gardel, Eva, el Che. De los símbolos del presente, sólo es comparable con Maradona: la estirpe que vivirá eternamente en los muros de las ciudades, y ante todo en los barrios más desangelados. Muchos se resisten a reconocer su magnitud, porque lo sienten demasiado próximo: adhieren al cliché según el cual X no podría resplandecer, porque vive a la vuelta de sus casas. El Indio sería el primero en admitir la distancia que va del pelado que lo mira en el espejo cada vez que caga a la talla que alcanzó su figura pública. Pero —aun en estos tiempos de posverdades — lo que es, es. Por más que a muchos les reviente, las claves que el Indio proporcionó para ayudarnos a entender este tiempo, y a entendernos en este tiempo, están ahí para quedarse. Si la Argentina se viese sometida al vendaval censor que narraba Fahrenheit 451 y nuestras obras de arte pereciesen en el fuego, volveríamos a crear comunidad a partir del código común —las frases imborrables que escribió y desde entonces expresan nuestra identidad y el destino al que aspiramos.

Violencia es mentir. Nuestro amo juega al esclavo. Todo preso es político. Vencedores vencidos. El lujo es vulgaridad. Cuando la noche es más oscura, se viene el día en tu corazón. El futuro llegó hace rato. Lo mejor de nuestra piel es que no nos deja huir. ¿Cuánto tiempo más vas a estar esclavizado así, refugiado en tu soledad? Si no hay amor, que no haya nada.

Si algo necesitamos hoy, qué duda cabe, es un gran remedio para un gran mal.

Sistema Solari

Dije esto para subrayar las dificultades de evaluar lo que a prima facie sería apenas “el nuevo disco del Indio”. A las que agrego el obstáculo de mi proximidad con la criatura y su autor: llevo años trabajando con Solari en lo que será su autobiografía y fui testigo de la creación de El ruiseñor, el amor y la muerte (2018) desde que no era más que un puñado de melodías, cantadas en un inglés de cotillón. Por supuesto que esta cercanía condiciona mi juicio. Pero eso no impediría, en teoría al menos, que el condicionamiento fuese uno interesante o que expresase un punto de vista peculiar.

La última vez que Solari lanzó canciones nuevas al mundo Cristina era Presidenta y creíamos sentadas las bases de una Argentina nueva. El monstruo seguía allí, todavía capaz de hacer daño (A vos vengar te hace bien, le cantaba en «Amok, amok»), pero por primera vez podía permitirse considerar la idea de ser “heraldo de buenas noticias”. La visión de puños en alto / deseando al final hacer la revolución / con una canción de amor había llegado a inspirarle más ternura que desdén.

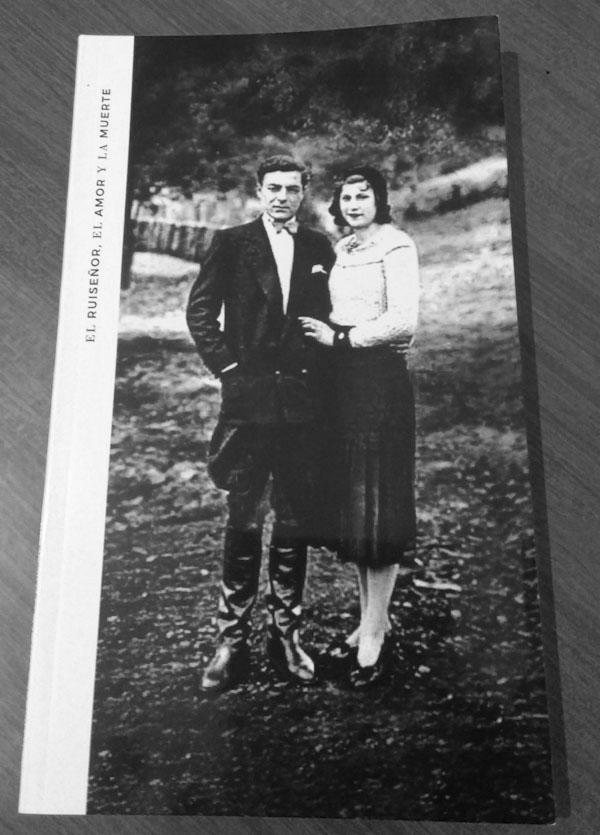

La Argentina en la que adviene El ruiseñor, el amor y la muerte no puede ser más distinta. Este es un país lleno de “chimangos” —aves carroñeras— que tienen “el poder de mentir por los satélites”; gente que sólo baila la música del dinero (“son los billetes los que te dan ilusión”) y que, por eso mismo, resulta tan divertida “como un toque de queda”. Solari se hace cargo de este cambio ya desde el arte de tapa. Por primera vez están ausentes sus collages, sus fotomontajes, sus dibujos, el humor y las frases que funcionan como epígrafe o texto de presentación. Todo es austero y en blanco y negro. En la portada hay una foto que parece provenir de otro mundo: una pareja que mira a cámara, vestida con elegancia ultraterrena. El hombre lleva botas altas, breeches, pañuelo en el bolsillo del pecho y cierra el cuello de su camisa con un moño. Ella corona su testa con una boina, luce falda plisada por debajo de la rodilla y tacos altos, a pesar de que el paisaje a sus espaldas no exhibe la domesticidad del jardín sino el caos de la naturaleza insurgente.

La Argentina en la que adviene El ruiseñor, el amor y la muerte no puede ser más distinta. Este es un país lleno de “chimangos” —aves carroñeras— que tienen “el poder de mentir por los satélites”; gente que sólo baila la música del dinero (“son los billetes los que te dan ilusión”) y que, por eso mismo, resulta tan divertida “como un toque de queda”. Solari se hace cargo de este cambio ya desde el arte de tapa. Por primera vez están ausentes sus collages, sus fotomontajes, sus dibujos, el humor y las frases que funcionan como epígrafe o texto de presentación. Todo es austero y en blanco y negro. En la portada hay una foto que parece provenir de otro mundo: una pareja que mira a cámara, vestida con elegancia ultraterrena. El hombre lleva botas altas, breeches, pañuelo en el bolsillo del pecho y cierra el cuello de su camisa con un moño. Ella corona su testa con una boina, luce falda plisada por debajo de la rodilla y tacos altos, a pesar de que el paisaje a sus espaldas no exhibe la domesticidad del jardín sino el caos de la naturaleza insurgente.

La idea original de El ruiseñor era homenajear a las figuras que el Indio consideraba esenciales a su formación. De ellas, las únicas que trató cara a cara fueron las de la tapa: sus padres, José y Chicha. El resto son artistas, en general: escritores (Conrad, Burroughs, Vonnegut, Mailer), cineastas (Herzog, Tarkovski, Kurosawa), plásticos (Beardsley, Xul Solar, Hugo Pratt, Crumb) y músicos (Chet Baker, Lennon, Zappa, Leonard Cohen, Floreal Ruiz). De entre las elegidas, las únicas figuras consagradas por entero a la rebeldía son mujeres: la Pasionaria y Eva Perón (con quien tuvo un fugaz contacto: estuvo en sus brazos en Santa Fe, cuando era bebé y José Solari dirigía el correo local).

De un vistazo panorámico, el disco parece concebido para acortar distancias entre el Indio y Carlos Solari, y por ende entre el Indio y su público: la revelación del rostro de sus padres, la apertura de la caja de témperas para mostrar sus colores —en este caso, los artífices de su matriz como artista— y la decisión de ya no acumular texturas sonoras que creen distancia entre el oyente y la canción, desnudan un deseo nuevo: el de asumir la propia vulnerabilidad sin perder la elegancia (coincidente, por cierto, con la voluntad de contar por primera vez su historia entera en un libro, warts and all dirían los ingleses —sin disimular las verrugas). Dado ese contexto, el posicionamiento de la canción «El ruiseñor, el amor y la muerte» como eje de la obra entera encubre una operación compleja. Me limitaré a decir, por el momento, que el título apela sin disimulos a un romanticismo acendrado, pero no en términos estilísticos.

No se trata aquí de una forma de escribir o componer. El gesto romántico, tan a contrapelo de estos tiempos, define ante todo una forma de pararse ante la vida.

Relatos salvajes

Hay un sutil desplazamiento, perceptible a lo largo del disco, respecto al lugar desde el que el Indio narra sus cosas. En esencia sigue siendo el mismo: aquel que siente debilidad por los personajes marginales y las historias de amor que salen chingadas; el que sigue creyendo que los corazones jóvenes arden fuerte y lindo y repudia las violencias que usa el sistema para apagarlos; aquel que, aun sabiéndose privilegiado, no cuenta sus historias desde arriba sino poniéndose junto a sus personajes y por ende exponiéndose a que lo salpique el barro. Pero esta vez, inevitablemente, el Indio está mirando lo de siempre desde una conciencia que ya no puede sacudirse a lo perro mojado: la de su propia finitud. Por edad y por enfermedad, entiende que está parado en el filo de su vida; tan al borde, que se siente capaz de hacer una excursión al otro lado, contemplarlo todo desde allí y volver rajando mientras los pies le respondan todavía.

Lo conmovedor es que la familiaridad con ese más allá que es la nada misma no le inspira desapego, distancia, desinterés por todo lo que no sea su propia circunstancia. Al contrario: nos devuelve a un Solari recargado, dispuesto a exponerse en defensa de aquellas cosas, y de aquellas gentes, que a su juicio valen un beau geste aunque el precio sea caro. Actos concretos como sus colaboraciones desinteresadas con El Cohete A La Luna o el estreno de su disco en una FM independiente muestran hasta qué punto su actitud excede el marco narrativo de El ruiseñor. Pero la puesta en escena de esa voluntad, su despliegue dramático, es el espinazo del disco (en más de un sentido, El ruiseñor es la más acabada demostración de la cinefilia de Solari. No cuesta nada “leer” el disco como una peli de esas que se construyen sobre episodios de generos diversos, sin perder organicidad y construyendo un todo que es superior a la suma de las partes. Estos son relatos salvajes de verdad).

En Pinturas de guerra —un arranque abrasivo, que contagia el ánimo batallador— se imagina fantasma, volviendo de la muerte para enfrentarse a “esos jodidos” que “siempre tienen a mano / las más tontas razones / para mentir a gusto / siempre a gusto del poder”. En La oscuridad, el narrador regresa a una ciudad que no visitaba desde hacía tiempo para cobrarse una deuda y ser asaltado por otros fantasmas, los de su juventud, que acuden a despedirse. Lo que se celebra de Albert Hoffman —el descubridor de las propiedades alucinógenas del LSD— en El tío Alberto y el Día de la Bicicleta, es el hecho de que “venció a la muerte”. La moda no es vanguardia describe una visitación: “La muerte, esa tonta, me vino a buscar ayer. / Vestida de negro se vino a llevar mi piel”. La imagen tremenda sufre un viraje a manos del humor solariano: “Con una falda floreada —dice—, quizás la hubiera aceptado”. Sobre el final, los versos revelan que la moda a que se refieren es la del odio, tan próspera en esta sociedad nuestra; e identifica a sus cultores como enemigos: “Una silueta de tiza tienen para mí esos jodidos”.

“La moda no es vanguardia”

Pero al igual que la protagonista de Ostende Hotel —una alternadora que le aclara a su socio que no es ni será nunca de su propiedad—, la muerte no le promete al Indio fidelidad alguna. Basta con alzar la cabeza para que los signos de su promiscuidad queden de manifiesto en todas partes. En Canción para un terrorista bonito, lo admite: “La muerte anda con hambre otra vez”. Esa melodía, que ya había quedado plasmada en una demo hace 20 años, tiene un aire a Medio Oriente que complementa su narración: la historia de un joven (“obediente y sensible”) tan golpeado por las pérdidas que es presa fácil de quienes pretenden emplearlo como bomba humana. Todo conspira para que enmarquemos la historia en un contexto geopolítico pero, como sucede con las creaciones de Solari, la lectura más rica es la que va más allá de la cáscara. Acá se habla de un sistema trasnacional que, como el Saturno mitológico, devora a sus hijos para impedir que cambien el mundo; un esquema de poder consagrado a frenar todo impulso evolutivo. “Lo viejo no acaba de morir / y lo nuevo no nace”, dice el Indio.

Quien piense que Canción habla tan sólo de Medio Oriente, soslayará el hecho de que vive en un país que está en guerra con sus jóvenes.

El milagro de los callejones

Cuando el Indio me mostró las primeras letras de El ruiseñor, pensé que iba a ser un disco introspectivo: Solari tomando distancia de una realidad nada encantadora —desalentadora, incluso—, para reflexionar sobre su propia, excepcional circunstancia. Me equivoqué fiero. Es verdad que habla desde el papel que le ha tocado en el teatro del mundo, como al principio de Pinturas de guerra: aquel que dice “cuando ya abandone mi nombre / a merced de miserables / tal será mi vergüenza / que enviaré mi fantasma / a librarme de ellos” es sin duda una figura pública preocupada por su legado. Lo que ocurre es que Solari nunca se desprende de la circunstancia que lo rodea; aun cuando su situación lo habilitaría a recortarse del fondo, evita hacerlo. El Indio crea con la parte de su yo que, lejos de ahondar sus diferencias con los demás, apela al tejido que continúa siendo común y, en consecuencia, no deja de conectarlo con el nosotros. Cosa del peronismo legado por sus padres, imagino: aun cuando expresa su individualidad, el yo de Solari nunca es solipsista sino colectivo, a la mejor manera del Oesterheld del que era fan desde Hora cero. Nunca es a solas, siempre es en tanto otros. Por eso mismo, cuando alude a realidades que lo afectan, casi siempre se trata de las realidades que nos sacuden a todos.

“Ostende Hotel”

Hace un año como mínimo que me enseñó la letra de Strangerdanger, que por entonces consideré una viñeta referida a tiempos idos: aquella época en que estábamos sometidos a los dictámenes del FMI y sus virreyes venían a contarnos las costillas. Semanas atrás tuve que admitir que parecía escrita hoy, a partir de la capitulación de Macri & Co. ante Christine Lagarde: “Babas burbujeantes provocás / en todos los ministros cómplices…”

Del mismo modo, las tradicionales historias que dedica a marginales adquieren otra gravitas en la caja de resonancia de la desolación macrista. La pareja que se prostituye en Ostende Hotel, el chorro que traiciona a sus socios en La ciudad de los encandilados, el jefe de familia emasculado de A bailar que no hay infierno: todos ellos, que hasta hace dos años habrían sido esperpénticos, funcionan hoy como espejos deformantes de nuestras propias, acuciantes realidades. Son lo que cualquiera podría llegar a ser, de seguir las cosas a este paso: hasta el protagonista de Panasonic y el mundo a sus pies, que vive “en un muy viejo camión de Juncadella” con un perro al que llama Enfisema. A Panasonic, las experiencias duras lo empujaron a una postura filosófica con la que cuesta no empatizar en estos días: “Él piensa mal de todos / desde el principio al fin. / Dice que es para ahorrarse el tiempo / que le van a robar”.

La mirada que el Indio echa sobre esta gente es fraternal, su yo se reconoce en ese nosotros. En cambio, con los personajes frívolos de El callejón de los milagros (“soñaste con mucamos filipinos”) y El martillo de las brujas (“posters de obras de arte vos comprás / y cargás tu pesada bijouterie“) no tiene contemplaciones. Cuando les llega el destino, registra los hechos con desapego de cronista. Los pibes que balean en el baño al de los mucamos filipinos “no sienten nada / no sienten que se pueden morir / y nada por vos”. Los habitantes de un barrio privado que se ven asaltados por una “marea brava, marea oscura” preguntan, descubriéndose indefensos: “Y la guardia, ¿dónde está?” Pero su reclamo no obtiene respuesta y queda boyando en un dramático silencio.

Por pura serendipia, mientras trabajaba en este texto leí una crítica del Rey Lear que Ian McKellen protagoniza en Londres. El crítico subrayaba que la desintegración del reino de Lear parecía escrita hoy, espejando la crisis en que el Brexit sumió a la Inglaterra actual. Al mencionar a Shakespeare, el autor del texto lo define así: “El dramaturgo que, de algún modo, sigue sin quitar nunca el dedo del pulso de su nación”. Me pareció una analogía que se aplicaba a Solari. No va a faltar el pánfilo que dirá que comparo al Indio con Shakespeare (sería una comparación tirada de los pelos, and yet… ¡hay mucho fantasma, en El ruiseñor!), pero creo que en este punto el parentesco aplica. Si algo está claro es que, aun cuando no pudiese regalarnos nuevas canciones, las que el Indio ya ha escrito seguirán contándonos —y, como parte del proceso, cuestionándonos— como pocas narrativas de este país.

La diligencia

El Indio que narra en El ruiseñor lo hace desde el borde al que asoma su existencia, pero también desde la reevaluación del camino que lo llevó hasta allí. Un trayecto del que, por cierto, no reniega. Más bien se muestra orgulloso de sus elecciones, como expresa Strangerdanger cuando dice: “Mis enemigos me van a asustar / cuando comiencen a tener razón”. Pero a pesar de la satisfacción que le producen sus decisiones, existe otra dimensión paralela a ese camino que, en la actual circunstancia, se le presenta inquietante.

Durante las charlas que formaron la base de su autobiografía, el Indio se rió a menudo del proyecto. Le sigue causando gracia que los artistas que uno considera relevantes hayan vivido vidas llenas de dolor y peripecias, que justifican la recapitulación en forma de libro. Con esa risa trata de bajar su propio precio: yo puedo dar fe de que, más allá de la ausencia de desgracias en términos generales, su vida está tan llena de peripecias como la del mejor. Pero entiendo a qué apunta. Su sensación es la de que no merece del todo el entramado que supone una biografía, porque hay algo que diferencia su vida de aquellas de tantos artistas: desde su primer recuerdo consciente hasta hoy, y a pesar de los derrapes ocasionales, el Indio siente que siempre fue feliz.

En su primer disco solista, El tesoro de los inocentes, formuló aquel verso de desaforado romanticismo que sintetizaba un principio vital: Si no hay amor, que no haya nada. (Aquí tampoco desperdició la oportunidad de retorcer la noción mediante un remate humorístico: ¡No vas a regatear!) Le bastó ese único verso para plantear los dos términos de la dialéctica que define la existencia: el amor y la nada. Sin amor, mas nos vale estar muertos.

¿Pero qué ocurre cuando uno apostó sistemáticamente por el amor y, aun así, se aproxima a la nada definitiva que supone la muerte? Entonces irrumpe el dolor. El duelo anticipado por la pérdida, porque lo que uno perderá es infinitamente más valioso que la fama, el dinero y hasta la vida per se. Ante esa sensación de haber llegado a un límite irreversible, surge —quizás por vez primera en su existencia— la vulnerabilidad.

En primer lugar, perderá la posibilidad de defender el propio buen nombre y honor ante esos “miserables” que, lo sabe, saldrán a enchastrarlo tan pronto se enfrente al silencio definitivo. Por eso dice en Pinturas de guerra: “Si la adversidad triunfa, dolerá / porque fui feliz”. La mentira —una mentira a gusto del poder, subraya— entrañaría la negación de la felicidad vivida.

La segunda mención a la felicidad que existe en el disco es aún más elocuente. Llega, sin ingenuidad alguna, como remate de la canción homónima: El ruiseñor, el amor y la muerte. Se trata de una balada cuya letra que es lo más parecido a una poesía en estado puro que el Indio haya difundido. (Convendría recordar que, según la tradicion de Occidente, el ruiseñor —cuyo nombre en inglés antiguo, nightingale, significa el que canta de noche— es el símbolo de los poetas. Percy Shelley escribió: “El poeta es un ruiseñor que se sienta en la oscuridad y canta para alegrar su propia soledad con dulces sonidos”.) Y como el Indio es de los que cree que la materia esencial de los poetas es el misterio, pone en su centro una circunstancia íntima a la cual porfía en mantener velada. Un poco a la manera del Bowie que cerró su disco que sabía póstumo con la canción I Can’t Give Everything Away, lo cual puede traducirse como No puedo revelarlo todo. El Indio reescribe esta defensa del secreto desde otro lugar, con la sabiduría del amateur veterano:”Sabés ocultar, entonces amás”.

Pero el final es transparente: “Buscá tu cura y no la ingenua salvación”, dice. “El dolor más puro es el de haber sido tan feliz”. En Blade Runner (una peli que le gustó: en el ’98 describió la Finisterre de Último bondi como “una suerte de Ciudad del Este del futuro, donde podría ocurrir la Blade Runner del subdesarrollo”), Roy Batty se enfrenta consciente a sus últimos instantes, durante los cuales valora la vida más que nunca. Y el Indio parece estar arrimándose a ese estado de ánimo. ¿Qué otra cosa podríamos esperar del tipo que definió las despedidas como “esos dolores dulces”? En el mismo sentido interpreto la alusión al discurso final de Eva Perón que contiene La oscuridad: “Dejé jirones de mi vida aquí”, dice Solari. “Y aunque deje en el camino jirones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria”, dijo Eva en el ’51. ¿Cita deliberada o eco inconsciente? No se lo pregunté aún; se lo preguntaré a sabiendas de que ninguna respuesta alterará la interpretación. Hasta el día de hoy no había percibido cuán determinante ha sido el discurso de Eva —con su defensa del nombre como blasón del honor y su reivindicación de las banderas— sobre la escritura del Indio.

“El ruiseñor, el amor y la muerte”

No creo que haya pensado El ruiseñor, el amor y la muerte como su testamento. Tiene material para sacar seis discos más y todo el deseo de seguir creando. Pero hablamos del tipo que enfrentaba cada concierto diciendo esta es la primera noche y la última. Intuyo que se aproximó a El ruiseñor buscando que, en la eventualidad de que fuese su álbum final, lo representase cabalmente; de ahí el tiempo que le insumió. Todas las músicas que contiene —que son muchas, una expresión de la diversidad que su paladar disfruta— han sido hilvanadas esta vez con una delicadeza que parece proceder de la consciencia de lo que se juega. No existe aquí nada que esté de más ni hay elementos discordantes. Por mencionar tan sólo a dos socios de los que tuvo en la aventura: tanto la ingeniería de Martín Carrizo como las guitarras de Gaspar Benegas proceden con una contención magistral, como si se supiesen al servicio de una historia que esta vez los excede — tanto como, por cierto, nos excede a los demás.

Uno de los lugares comunes de la crítica —la lectura de la obra desde su potencial ubicación en la cultura de su tiempo— quedará sin visitar, no por falta de voluntad sino porque resultaría improcedente. No se puede interpretar El ruiseñor en relación a la música, la literatura y el cine que se están haciendo acá y ahora. El disco es lo que deberíamos denominar un ONNI: Objeto Narrativo No Identificado, porque casi no dialoga con lo que se hace en Argentina sino con otras tradiciones y autores. En esto me recuerda a Leonardo Favio, cuyas películas tenían poco y nada que ver con el cine local de su tiempo. Favio no dialogaba con sus colegas argentinos, sino con los tipos que lo interpelaban: Bresson, Fellini, Kurosawa. Supongo que se debía a que era un cabeza formado en el barro, y por eso no sentía el respeto inhabilitante que atenaza a los académicos: si él creía que Fellini le decía cosas, ¿por qué no podía arrogarse el derecho de decirle algo en respuesta?

Hace más de tres años le pregunté al Indio cuáles eran sus sueños recurrentes y me contó uno que seguía resultándole absurdo: iba en una carreta o diligencia lanzada al galope, compartiendo el pescante con Favio. Dice no haber entendido nunca qué hacían ahí ni adónde iban, pero eso es lo de menos. Yo entendí que nosotros somos los pasajeros de esa diligencia, la cultura popular que nos hizo así y que sin estos atorrantes habría sido una tristeza de aquellas.

El ruiseñor está en el aire, suspendido sobre el abismo que separa el amor de la muerte. Se sostiene trémulo, porque sus alas no le responden como antes. Pero aletea igual, como si aún le intrigase lo que la vida le deparará el día de hoy.

*Por Marcelo Figueras para El Cohete a la Luna. Foto principal: Edgardo Kevorkian.