Estados Unidos-Irán: Una obsesión de cuatro décadas

El gobierno de Trump anunció su salida del acuerdo nuclear con Irán, generando nuevas y profundas tensiones en Medio Oriente.

Por Jorge Montero para El Furgón

La escalada de tensiones en el Medio Oriente, ahora con centro en la República Islámica de Irán, pone al mundo al borde de otra catástrofe de incalculables derivaciones. El presidente Donald Trump anunció este martes que retirará a su país del acuerdo nuclear firmado por su antecesor Barack Obama con Irán y respaldado también por Rusia, China, Francia, Gran Bretaña y Alemania.

Pese a que estos cinco países habían ratificado su compromiso con el Plan Integral de Acción Conjunta (JCPOA), suscripto en julio de 2015, y exhortado a la Casa Blanca a no anunciar su rompimiento de manera unilateral, Trump anticipó la decisión contraria cuatro días antes de lo previsto.

Con una peligrosa retórica guerrerista, el presidente estadounidense afirmó que su país no puede ser “rehén del chantaje nuclear”, subrayando -en un arranque demagógico- que no permitirá que “las ciudades estadounidenses sean amenazadas con la destrucción”.

La prensa hegemónica internacional, y profusos gobernantes y políticos coloniales, no han dudado en satanizar al gobierno iraní y, por vía indirecta, humillar a su pueblo. Sería conveniente, por lo tanto, identificar con objetividad algunos datos y construir una caracterización alejada del maniqueísmo que ha hecho de Irán la encarnación del mal y de Estados Unidos y sus aliados, dentro y fuera de la región, una suerte de ángeles vengadores sólo interesados en la democracia, la paz, la justicia, la libertad y los derechos humanos.

La contumacia estadounidense contra Irán hunde sus raíces en el triunfo revolucionario de febrero de 1979, con el derrocamiento del régimen del Shah Mohammad Reza Pahlevi, y el establecimiento de la República Islámica. El presidente James Carter escaló el conflicto tras el fracasado golpe de mano de abril de 1980, y la intentona por liberar a los rehenes retenidos en su embajada en Teherán.

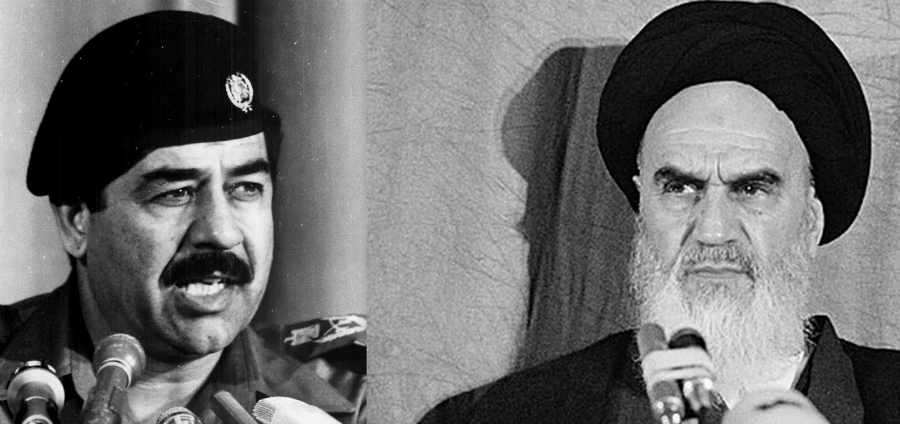

Cuando en septiembre de 1980 Washington alentó a Saddam Hussein a invadir territorio iraní, el objetivo era acosar y derrocar rápidamente al régimen revolucionario instaurado tras la caída del monarca ario. La actitud estadounidense es explicable: con el régimen anterior Irán era asiento para más de 45.000 militares y técnicos estadounidenses, la CIA tenía tres estaciones secretas instaladas en la frontera persa con la Unión Soviética y Reza Pahlevi era una fuente de financiación y respaldo militar para los regímenes adictos de la región, garantizando la predominancia estadounidense en el Golfo Pérsico, un punto clave del planeta por su producción petrolífera y su ubicación geopolítica.

Dos años más tarde, sin embargo, la impresionante reacción militar iraní dejó claro que, si acaso posible, la victoria de Bagdad no sería fácil ni inmediata. La vida suele ser más mezquina que las esperanzas. Pero los estrategas de la Casa Blanca, lejos de obtener parcialmente lo esperado, sufrieron un revés sin atenuantes. Hacia fines de 1984 se descartó la posibilidad de una victoria de las tropas de Sadam Hussein. Y allí nació el Irangate.

El 8 de octubre de 1986 un avión C-123 partió de la base militar de Ilopango, en El Salvador. Su misión, como otras anteriores, era la de abastecer a los “contras”, las bandas armadas que combatían al gobierno del Frente Sandinista de Nicaragua. Pero fue derribado sobre territorio nicaragüense. Todos sus ocupantes, menos uno, murieron. Ese sobreviviente fue Eugene Hassenfus, quien después de lanzar los paracaídas con pertrechos militares, abrió el suyo para ser capturado por el ejército sandinista cuando botó a tierra. Sus declaraciones generaron un escándalo político que conmovió a la sociedad estadounidense, el Irangate, que puso al desnudo cómo la administración de Ronald Reagan vendía misiles a Irán, y con el dinero recaudado asistía a los “contras”. Simultáneamente, la CIA triangulaba en Centroamérica otras fuentes de financiamiento: grandes cargamentos de drogas eran despachados en sus aviones rumbo a Los Angeles, como vía de entrada a Estados Unidos; amalgamando los intereses de la administración Reagan, la “contra nicaragüense” y connotados narcotraficantes colombianos. El teniente coronel Oliver North fue hecho responsable de la operación encubierta, y no se investigó a ningún otro funcionario estadounidense por encima de él.

Para el gobierno de Washington se trataba de abrir un canal de negociación que impidiera una neta victoria militar de Irán con el consecuente derrumbe del régimen iraquí de Hussein, y las derivaciones encadenadas de ese desastre en los países de la zona. Porque si bien la revolución iraní tomó un sesgo fundamentalista y en más de un aspecto ultrarreaccionario, el impacto de aquella sublevación sobre los pueblos vecinos representaba un peligro mayor para el statu quo regional.

Oculta bajo la capa roja de sus proclamas antiimperialistas, el ayatollah Ruhollah Jomeini abroqueló el frente interno, empuñando con firmeza desde el Estado las retrógradas armas de una teocracia gestionada por clérigos y militares. Prohibió el Partido Tudeh (Comunista), liquidó las organizaciones independientes sindicales creadas al calor de las movilizaciones y cualquier otra expresión genuina del movimiento obrero, cercenando todos los derechos democráticos conquistados. Miles de militantes y trabajadores fueron detenidos y centenares brutalmente asesinados en las mazmorras de los Guardianes de la Revolución.

Ocho años de conflicto iranio-iraquí, la “Guerra Impuesta” según la expresión persa, tuvieron un enorme costo en vidas humanas -más de un millón y medio de muertos y mutilados-, generando una profunda crisis social y la destrucción de los aparatos productivos de ambos países.

En julio de 1988, aún bajo el gobierno de Reagan, un misil del crucero estadounidense Vincennes impactó contra un avión comercial de Iran Air que transportaba 290 pasajeros. No hubo sobrevivientes. Nada pasó, no hubo sanción ni compensación alguna. Daño colateral. La impunidad en grado máximo.

El gobierno estadounidense también trató de involucrar a Irán en el ataque contra el World Trade Center en 1993, que resultó ser obra de una célula de Al Qaeda, cuyas raíces hay que encontrarlas en el propio apoyo de la Casa Blanca a grupos terroristas en la guerra contra la intervención soviética en Afganistán entre 1979 y 1989. Una acción que se repetiría, con resultados más trágicos, en septiembre de 2001 tras el controvertido atentado contra las Torres Gemelas y el Pentágono, y donde a pesar de todas las pruebas en contrario se quiso involucrar a Irán con responsabilidades que hay que buscar en Arabia Saudita, y con ello el conocimiento de la operación por parte de los servicios secretos estadounidenses e israelíes. Una mascarada destinada a poner en marcha la denominada “Guerra contra el terror”, centrada en objetivos de Oriente Medio y Asia Central. Todo sirve para acusar a Irán en esta puesta en escena siniestra y criminal.

A las 9,53 del 18 de julio de 1994 el edificio de la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina) se derrumbó como resultado de una o varias explosiones sincronizadas. Murieron por lo menos 85 personas y cerca de 300 quedan heridas. Sólo tres horas más tarde tanto el gobierno estadounidense de Bill Clinton, como el israelí presidido por Isaac Rabin, acusaron a Irán de haber cometido el atentado a través de Hezbollah (“Partido de Dios”, organización política libanesa). El entonces presidente argentino Carlos Menem decretó un día más tarde la extraterritorialidad de la zona del crimen y puso en manos de la CIA y el Mossad la investigación in situ, permitiendo además que estos servicios de inteligencia definan el espacio de esta prerrogativa y manejen todo el proceso de investigación.

Así el Estado argentino se involucraba en una serie de acusaciones internacionales, sin fundamento, contra Irán o El Líbano, para evadir su propia responsabilidad criminal y encubridora. Aquella matanza iba a ser utilizada por los gobiernos de Estados Unidos e Israel para señalar, una vez más, a Irán como Estado patrocinador del terrorismo.

Las agresiones contra la nación persa continuaron su escalada, y bajo el gobierno de Bill Clinton, en abril de 1995, se decretó el “Embargo económico total de Estados Unidos contra Irán”. ¿Cuál fue la excusa esta vez? La supuesta existencia de armas nucleares iraníes. Desde ese momento, las sanciones, embargos, congelamientos de fondos y guerra económica se han mantenido en forma persistente.

Las secuelas del pacto faustiano que envolvió el atentado contra la AMIA llevaron a que, según revelaciones del Wall Street Journal, durante 2007 los gobiernos de George Bush, Ehud Ólmert y Néstor Kirchner presionaran a la Interpol para que diera la orden de captura internacional de medio gabinete iraní, incluyendo al ex presidente Hashemí Rafsanyaní. El 25 de septiembre ante la 62° Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Kirchner denunció a Irán por su falta de colaboración para esclarecer el atentado de AMIA. El dictamen del fiscal Alberto Nisman, preparado en colaboración con el hombre de la SIDE (Secretaría de Inteligencia del Estado) Antonio Stiuso, sirvió de base a la acusación. Mientras el Congreso argentino aprobaba la “ley antiterrorista”, Washington y sus aliados convertían a Iraq en escombros, y se preparaban para bailar sobre las ruinas de la República Islámica de Irán, el miembro más caracterizado del “Eje del Mal”.

A partir de marzo de 2011, Estados Unidos y sus aliados dieron comienzo a la guerra de agresión contra Siria y el apoyo efectivo a centenares de bandas terroristas takfiris, que ya operaban en Irak desde 2003 -año de la invasión estadounidense- y que trasladaron parte de sus operaciones contra el pueblo sirio. Recibieron soporte político, militar y financiero de la Casa Blanca, ampliando sus operaciones de desestabilización hacia Irán. Acciones que se complementaron con el asesinato de científicos vinculados al programa nuclear iraní, donde el Mossad israelí ha estado indubitablemente involucrado.

La negociación del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Irán pateó de golpe el tablero de la política exterior argentina, y puso el trabajo del tándem Nisman-Stiuso bajo sospechas. El fiscal cuya tarea venía atada al hambre de reconocimiento, al anhelado prestigio internacional, al hedonismo y al sueño de pasar a la historia como el hombre que iba a resolver la tan mentada causa AMIA, se vino a pique. Con ella la complacencia del sionismo con el gobierno argentino.

Existe una coincidencia temporal con el silencioso viraje de la política estadounidense hacia Irán y la iniciativa argentina del “Memorándum de Entendimiento”. Washington y Teherán sostuvieron secretamente una serie de conversaciones directas de alto nivel durante más de dos años, que preparó el terreno para el histórico acuerdo alcanzado en Ginebra en noviembre de 2013 sobre el programa nuclear iraní. Poco tiempo antes, el 27 de enero, los cancilleres de Argentina e Irán firmaban en la ciudad de Adís Abeba, Etiopía, un preacuerdo procurando zanjar la situación planteada entre ambos países a partir del atentado contra la AMIA. De cualquier manera, el convenio iranio-argentino durmió el sueño de los justos, y de hecho nunca fue ratificado por la República Islámica.

El gobierno de Cristina Fernández, haciendo gala de coherencia en política internacional, solicitó sin éxito, por boca de su canciller Héctor Timerman, a las grandes potencias su intervención para que el atentado en la AMIA fuera incluido en las negociaciones del acuerdo “5+1” con Irán. Lo hizo después de haber prometido que el tema de la mutual israelita no sería una “pieza de ajedrez del tablero geopolítico de las grandes potencias”.

El apoyo de Irán al Eje de la Resistencia y con ello a Siria y su pueblo continúa. Como también el apuntalamiento de la lucha por la autodeterminación del pueblo palestino como centro de su política exterior, igual que el sostén brindado al movimiento de resistencia de Yemen en su lucha contra la acometida saudí. La estrecha relación con el movimiento islámico Hezbollah, que tanto preocupa al ejército israelí tras su derrota de 2006 en el Líbano, elevó aún más su prestigio ante los pueblos árabes.

Indudablemente, una nación persa fortalecida por su alianza política y militar con la Federación Rusa, el desarrollo de su programa de misiles y el embanderamiento con los conceptos de soberanía y dignidad, son todos elementos que Estados Unidos y su mentalidad imperial no está dispuesto a aceptar.

Una certeza se impone tras el anuncio de Donald Trump de romper con el pacto nuclear: una nueva y más grave amenaza de confrontación bélica se abrió en Medio Oriente. Previsiblemente, a la medida tomada por la Casa Blanca le seguirá la reinstalación de las sanciones económicas unilaterales contra Irán que habían sido retiradas según lo establecido en el acuerdo, a la vez que se esperan otras más. Todo indica que habrá nuevas agresiones para intentar poner fin a la denominada Revolución Islámica, que se sostiene desde 1979. Pero como muchos observadores han repetido, la nación iraní no es Afganistán, no es Irak, no es Libia, y tampoco es Siria. A diferencia de estos cuatro países, Teherán tiene una capacidad de respuesta a las agresiones externas, que ninguno de aquellos jamás poseyó.

Las alegaciones de Trump no son más que una escandalosa patraña. La soberbia y la barbarie imperiales, al igual que su patología belicista, se profundizan como factores determinantes de la política exterior de Estados Unidos, en la medida en que se va derrumbando su hegemonía mundial. Sus socios y laderos en Medio Oriente, especialmente Israel y Arabia Saudita, en su nerviosismo lo apremian, y le han transmitido un mensaje muy claro al magnate presidente: es imprescindible un ataque a Irán, aun cuando provoque una catástrofe de proporciones, y las víctimas sumen decenas de miles. Los “halcones” que pululan por la Casa Blanca -Mike Pompeo, John Bolton, entre tantos otros- y los mercaderes de la muerte del “complejo industrial-militar” no se distinguen por su moderación, casualmente.

*Por Jorge Montero para El Furgón