Hasta que pase un huracán, forjar el propio destino

Por Manuel Allasino para La tinta

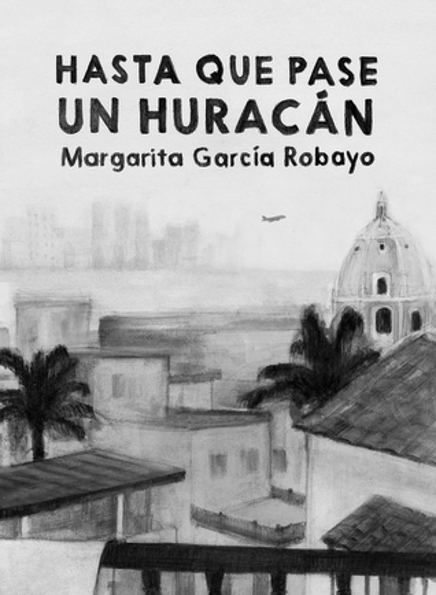

Hasta que pase un huracán es una novela de la escritora colombiana Margarita García Robayo, publicada en 2015 y reeditada en 2020 dentro de una edición llamada El sonido de las olas junto a dos novelas cortas más de la autora. La protagonista de esta historia es una chica ambiciosa que anhela abandonar la ciudad costera donde vive y vislumbra la salida en un posible destino laboral: convertirse en azafata. A través de su voz cínica y herida, encontramos la contracara del Caribe for export, donde la ciudad soñada es oscura, triste y sucia.

Margarita García Robayo retrata a una joven que sueña con irse, no importa a dónde: desde pequeña, sabe que, cuando sea grande, quiere ser extranjera. Está dispuesta a forjar su propio destino.

“Mi mamá también se mantenía ocupada, pero en otras cosas: todos los días se zambullía en una pequeña conspiración familiar. Todos los días, esa era su fórmula. Mi mamá se paraba de la cama y alzaba el teléfono, llamaba a mi tía, o a mi tío, o a mi otra tía, y gritaba y lloraba y les deseaba la muerte – a ellos y a su maldita madre, que era la misma suya, mi abuela- ; a veces también llamaba a mi abuela, y gritaba y lloraba y le deseaba la muerte –a ella y a su maldita descendencia-. A mí mamá le encantaba decir la palabra <<maldita>>, le producía una sensación catártica y liberadora; aunque ella nunca lo habría expresado así porque tenía poco vocabulario. La tercera llamada del día era para don Héctor; con él era siempre muy amable porque le fiaba: buenas, don Héctor ¿cómo le va?, ¿podría mandarme una almohadilla de pan y media docena de huevos? Y la cara empantanada en lágrimas. Su fórmula era la misma que la de mi papá, no dejar baches de tiempo muerto que les hicieran mirar alrededor y darse cuenta de dónde estaban: en un departamento chiquito en un barrio de medio pelo, al que lo atravesaban un caño y varias busetas. Yo no era como ellos, yo me di cuenta muy rápido dónde estaba y a los siete años ya sabía que me iba a ir. No sabía cuándo ni a dónde. A mí me preguntaban: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo decía: extranjera. Mi hermano también sabía que se iba a ir y tomó las decisiones que más le convenían en ese sentido: dejó el bachillerato y se dedicó, rigurosamente, a levantar pesas en el gimnasio y gringas en la playa. Porque, para él, irse era que se lo llevaran. Quería vivir en Miami o en Nueva York, no se decidía. Estudiaba inglés porque en ambas ciudades le iba a servir. En Miami menos, eso le decía su amigo Rafa, que había ido una vez cuando era muy chiquito. A mí me gustaba Rafa porque había salido del país y eso me parecía meritorio. Pero después conocí a Gustavo, que no había salido sino llegado, y no de uno ni de dos, sino de varios países. Gustavo: Gustavo era un señor que vivía en una casa frente al mar. Una choza, más bien. Afuera de la choza había un parapeto de cuatro estacas y techo de lona impermeable; debajo del parapeto, una mesa de trabajo con su banco largo, un asiento doble de madera, una hamaca. Mi papá iba a comprarle pescado los domingos y a veces me llevaba. Además de pescado, Gustavo tenía una piscina con bichos enormes que él mismo criaba: cangrejos, langostas y hasta culebras de mar. Era argentino, o italiano, según el día. La primera vez que mi papá me llevó a su choza, yo debía tener doce años, y él me dijo: ¿quieres que te enseñe a descamar? ¿A qué? A limpiar el pescado. Gustavo estaba sentado de patas abiertas sobre un pretil que bordeaba la piscina, la palangana de pescados a un lado, en el piso. Dos palanganas: una era para poner los pescados limpios. Yo me senté igualito que él, pero adelante, dándole la espalda, y él me agarró las manos y me enseñó. Después me acarició allá abajo con dos dedos: arriba, abajo, arriba, abajo, decía, mientras yo limpiaba el pescado con una champeta afilada y él dibujaba una línea vertical en mi botón de fuga –así le decía Charo, una amiga de mi mamá, cuando quería contarle un chisme que involucraba la palabra <<chucha>> y yo estaba rondando- Mientras Gustavo hacía eso, mi papá estiraba unos billetes sobre la mesa de trabajo: vísceras y tripas de pescado para hacer aceite arrumadas en un periódico. ¿Viste lo que hizo Gustavo?, le pregunté cuando íbamos en el taxi, de vuelta a casa. Mi papá manejaba lento, sonaba un bolero de Alcy Acosta. Te enseñó a limpiar el pescado, dijo. Sí, pero también… ¿También qué? No importa. Y después seguí yendo a la casa de Gustavo: a veces sola, a veces con mi papá, a veces a la salida del colegio, a veces en reemplazo del colegio. Me gustaba el sonido de las olas. Tenía un nombre ese sonido. Varios: hay treinta y tres maneras de nombrar el sonido de las olas, había dicho mi papá alguna vez, mientras manejaba. Pero después no siguió, se distrajo mirando el mar y no quise perturbarlo. Gustavo, ¿me llevas a Italia? ¿A qué? A vivir. No. ¿Y a Argentina? ¿A qué? A lo mismo. No. Y los dedos”.

“Mi mamá también se mantenía ocupada, pero en otras cosas: todos los días se zambullía en una pequeña conspiración familiar. Todos los días, esa era su fórmula. Mi mamá se paraba de la cama y alzaba el teléfono, llamaba a mi tía, o a mi tío, o a mi otra tía, y gritaba y lloraba y les deseaba la muerte – a ellos y a su maldita madre, que era la misma suya, mi abuela- ; a veces también llamaba a mi abuela, y gritaba y lloraba y le deseaba la muerte –a ella y a su maldita descendencia-. A mí mamá le encantaba decir la palabra <<maldita>>, le producía una sensación catártica y liberadora; aunque ella nunca lo habría expresado así porque tenía poco vocabulario. La tercera llamada del día era para don Héctor; con él era siempre muy amable porque le fiaba: buenas, don Héctor ¿cómo le va?, ¿podría mandarme una almohadilla de pan y media docena de huevos? Y la cara empantanada en lágrimas. Su fórmula era la misma que la de mi papá, no dejar baches de tiempo muerto que les hicieran mirar alrededor y darse cuenta de dónde estaban: en un departamento chiquito en un barrio de medio pelo, al que lo atravesaban un caño y varias busetas. Yo no era como ellos, yo me di cuenta muy rápido dónde estaba y a los siete años ya sabía que me iba a ir. No sabía cuándo ni a dónde. A mí me preguntaban: ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y yo decía: extranjera. Mi hermano también sabía que se iba a ir y tomó las decisiones que más le convenían en ese sentido: dejó el bachillerato y se dedicó, rigurosamente, a levantar pesas en el gimnasio y gringas en la playa. Porque, para él, irse era que se lo llevaran. Quería vivir en Miami o en Nueva York, no se decidía. Estudiaba inglés porque en ambas ciudades le iba a servir. En Miami menos, eso le decía su amigo Rafa, que había ido una vez cuando era muy chiquito. A mí me gustaba Rafa porque había salido del país y eso me parecía meritorio. Pero después conocí a Gustavo, que no había salido sino llegado, y no de uno ni de dos, sino de varios países. Gustavo: Gustavo era un señor que vivía en una casa frente al mar. Una choza, más bien. Afuera de la choza había un parapeto de cuatro estacas y techo de lona impermeable; debajo del parapeto, una mesa de trabajo con su banco largo, un asiento doble de madera, una hamaca. Mi papá iba a comprarle pescado los domingos y a veces me llevaba. Además de pescado, Gustavo tenía una piscina con bichos enormes que él mismo criaba: cangrejos, langostas y hasta culebras de mar. Era argentino, o italiano, según el día. La primera vez que mi papá me llevó a su choza, yo debía tener doce años, y él me dijo: ¿quieres que te enseñe a descamar? ¿A qué? A limpiar el pescado. Gustavo estaba sentado de patas abiertas sobre un pretil que bordeaba la piscina, la palangana de pescados a un lado, en el piso. Dos palanganas: una era para poner los pescados limpios. Yo me senté igualito que él, pero adelante, dándole la espalda, y él me agarró las manos y me enseñó. Después me acarició allá abajo con dos dedos: arriba, abajo, arriba, abajo, decía, mientras yo limpiaba el pescado con una champeta afilada y él dibujaba una línea vertical en mi botón de fuga –así le decía Charo, una amiga de mi mamá, cuando quería contarle un chisme que involucraba la palabra <<chucha>> y yo estaba rondando- Mientras Gustavo hacía eso, mi papá estiraba unos billetes sobre la mesa de trabajo: vísceras y tripas de pescado para hacer aceite arrumadas en un periódico. ¿Viste lo que hizo Gustavo?, le pregunté cuando íbamos en el taxi, de vuelta a casa. Mi papá manejaba lento, sonaba un bolero de Alcy Acosta. Te enseñó a limpiar el pescado, dijo. Sí, pero también… ¿También qué? No importa. Y después seguí yendo a la casa de Gustavo: a veces sola, a veces con mi papá, a veces a la salida del colegio, a veces en reemplazo del colegio. Me gustaba el sonido de las olas. Tenía un nombre ese sonido. Varios: hay treinta y tres maneras de nombrar el sonido de las olas, había dicho mi papá alguna vez, mientras manejaba. Pero después no siguió, se distrajo mirando el mar y no quise perturbarlo. Gustavo, ¿me llevas a Italia? ¿A qué? A vivir. No. ¿Y a Argentina? ¿A qué? A lo mismo. No. Y los dedos”.

La autora describe un contexto donde se vive otra versión del sueño americano: las relaciones se quedan literalmente sin aire. Hay un hábitat en donde se naturalizan las pequeñas violencias y el código aceptado es el de la competencia, el arribismo y la necesidad.

A lo largo de las páginas, la protagonista conoce a varios hombres. Gustavo es extranjero, vende pescados y mariscos, y abusa de ella cuando tiene apenas doce años. Antonio, apodado “Toño”, trabaja en la papelería de su tío y tiene una moto con la que la lleva a la playa, a un motel barato o a la terraza de un hotel vacío en el centro. Es su novio y ella lo piensa con frecuencia después de que terminan. A Juan le dicen “Johny”, está casado y tiene un auto nuevo en el que pasean. Se encuentran en Miami cada vez que su trabajo de azafata la lleva para allá. Otro hombre es el capitán, piloto de avión, con quien comparte atardeceres en su departamento frente a la bahía.

Todos estos hombres aparecen en su vida una vez de que se da cuenta de que todo lo que está esperando tiene que salir a buscarlo.

“Una vez tomé vacaciones y no supe a dónde ir. Me obligaron a tomarme vacaciones porque, según mi jefa, nunca lo había hecho y había que hacerlo. ¿Por qué? Porque es una nueva política. Me pareció una nueva política equivocada y se lo dije, pero no me hizo caso. Era una aerolínea muy pequeña y estaban licitando para subir de categoría, conseguir más rutas. En esos días libres visité a mi mamá y lo primero que hizo fue mostrarme las fotos de un niño de unos tres, cuatro años, vestido de vaquero y vestido de Snoopy y vestido de Tarzán. ¿Quién es?, le pregunté. ¿Quién? Ese niño. Me miró con furia: ¡Simón! No supe que decir. Mientras mi mamá refunfuñaba, descubrí que era una vieja: tenía canas y arrugas; las manos sepultadas bajo unas venas verdes infladas. Se ve que me detuve en eso porque dijo de la nada: yo retengo líquidos, pero tú no retienes ni la cara de tu sobrino. Me quedé a comer. Mi papá, ahora sí, había abandonado del todo el negocio de los taxis, pero seguía quejándose: nadie cuida lo que no es suyo. Te llegó una carta, me dijo mi mamá. ¿Cuándo? Entrecerró los ojos y dijo que hacía más de un año. ¿Y por qué no me avisaste? No tengo tu teléfono. Sí lo tienes. Sacudió la mano: ¡bah! Volví al apartamento a la medianoche, abrí las ventanas, hacía calor. Entró una brisa con olor a fango. La carta era de Maritza Caballero, mi amiga de la adolescencia. Decía que hacía mucho no sabía de mí, y como todo lo que tenía era esa dirección, se había arriesgado a escribirme, aunque suponía que ya no debía vivir allí. Durante una época nos habíamos mandado cartas, pero en algún momento dejé de contestarle. Me aburrí. Según lo que ella contaba, Medellín era una porquería de ciudad. Ni fría ni caliente, ni bonita ni fea, ni rica ni pobre. No era nada Medellín. De todas formas ya no vivía en Medellín, sino en Panamá. A su papá lo habían trasladado a Perú hacía muchos años, ella fue y vino varias veces y ahora se había instalado en Panamá con su marido, que trabajaba en el canal, y sus hijos. Con la carta mandaba una foto de ella, que era igual a ella pero con patas de gallina y un tipo al lado, y una niña y un niño sentados a sus pies, como mascotas. Su teléfono, por si alguna vez iba por Panamá, era… Arrugué la cara. Se la lancé al pollo frito directo al pico, pero no llegó. Cayó en medio de la calle. Prendí un cigarrillo. No fui donde Gustavo porque no tenía ganas. No fui a ningún lado. Llamé al capitán, no contestó. Volví a llamar y contestó una mujer: ¿aló? ¿Susana? ¿Quién es? Colgué. Pero no era Susana, tenía un acento raro. El viernes, Milagros me convidó a que fuera con ellos a las islas. Su novio francés y unos amigos habían alquilado cabañas. Fui a depilarme, hice mi bolso y esperé con Milagros a que pasaran a buscarnos. Vino un carro con chofer que nos dejó en el muelle y después vino una lancha llena de extranjeros y putas. Miré a Milagros, ella alzó los hombros: ¿Y qué esperabas? Pensé dos, tres segundos: no esperaba nada. Subimos. Un francés se me sentó al lado y dijo que si me había ajustado bien el salvavidas. Le dije oui. Cuando llegamos a la playa, había un bufé de jugos y tragos. ¿Qué quieres?, me preguntó el francés. Negroni. Miró la mesa: me parece que no hay. Cuba libre, dije. Él asintió y fue por el hielo. Estábamos en un bohío repleto de sillones de mimbre. Algunos ya se habían ido a la playa con sus putas, Milagros y el novio se habían metido en una cabaña, besuqueándose. Quedaban dos franceses que manoseaban a una muchachita que no debía tener dieciocho. Ella se reía, parecía nerviosa pero lo disimulaba bien. Mi francés volvió con los tragos, nos sentamos en un sillón y me pasó el brazo por los hombros. Era blando, verde y frío como una rana. Le saqué el brazo y le dije: soy cara. ¿Muy cara? Sí. No me importa. Ok: le mostré la palma de la mano. Regresamos el lunes, con mucha resaca. Me quedaba todavía una semana de vacaciones y no sabía qué más hacer. Gastar la plata del francés, pero en qué, dónde. Justicia habría sido alquilarme a un tipo que me tirara bien. Llamé al capitán, contestó la misma mujer. Colgué. Tampoco era que el capitán tirara tan bien. Entonces llamé a Toño, la mamá me dijo que se había mudado hacía años y, después de insistirle, me dio su celular. ¿Aló?, contestó. Te extraño, le dije. Se quedó mudo y después dijo: yo no. Te compré un regalo. ¿Qué? Te va a gustar. No lo quiero. ¿Seguro? ¿Qué es? Una sorpresa: si vienes te lo doy, si no, nunca lo sabrás. No sé… Ven. Me casé. No me importa. A mí sí. Te espero en una hora. Le compré un perfume de Calvin Klein. Y Toño se quedó conmigo el resto de la semana”.

Hasta que pase un huracán de Margarita García Robayo es una novela cruda y brillante en la que la autora tiene sus propias teorías sobre el pudor, la valentía, la rebeldía, la violencia, el deseo, la intimidad, el abuso y la soledad.

Sobre la autora

Margarita García Robayo (Cartagena, Colombia, 1980) es autora de las novelas Hasta que pase un huracán, Lo que no aprendí, Tiempo muerto (Alfaguara. 2017) y Educación Sexual; de varios libros de cuentos, entre los que se destaca Cosas peores (Alfaguara, 2016), ganador del Premio Literario Casa de las Américas 2014; del libro de microrrelatos Las personas normales son muy raras y del libro de ensayos Primera persona. En 2018, se lanzó en el Reino Unido Fish Soup, que formó parte del prestigioso listado “Books of the Year” del diario The Times. En 2020, publicó la traducción de su novela Tiempo muerto bajo el título Holiday Heart y fue premiada con el PEN Award. El sonido de las olas es una edición que compila tres de sus novelas cortas. Su obra ha sido traducida al inglés, francés, portugués, italiano, hebreo, turco, islandés y chino. Vive en Buenos Aires.

*Por Manuel Allasino para La tinta. Imagen de portada: Jim Darling.