Un comunista en calzoncillos, el retrato de una época

Por Manuel Allasino para La tinta

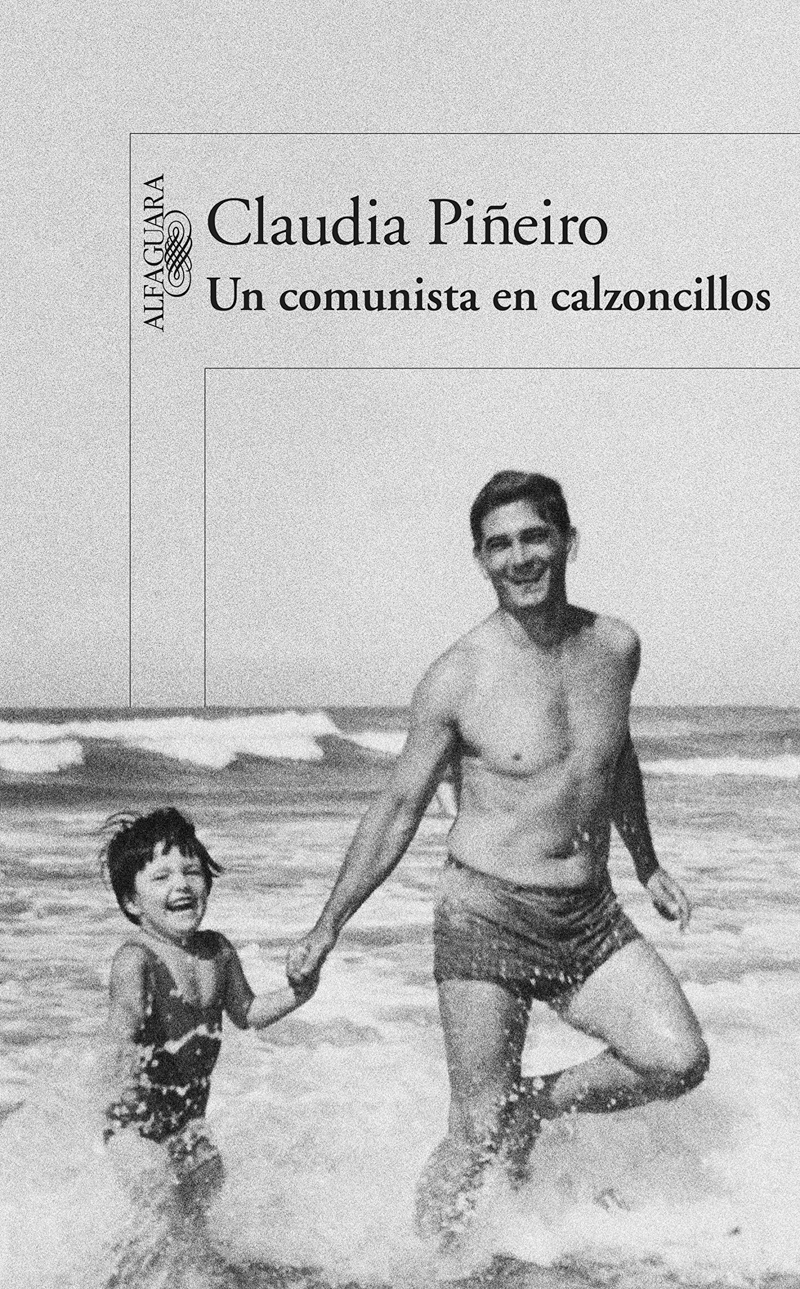

Un comunista en calzoncillos es una novela de la escritora Claudia Piñeiro, publicada en el 2013. Es una obra que se mueve en la frontera de los recuerdos personales de Piñeiro y la ficción. Una niña, que en el verano del 76, es perspicaz, intuitiva y observadora, está lista para dejar atrás la infancia. Su pequeño mundo familiar y suburbano está dominado por una figura central y referente: su papá. Un padre cómplice y apuesto, que llegado el momento le exigirá una prueba de lealtad.

En Un comunista en calzoncillos, está como telón de fondo el contexto histórico y político de la tortuosa década del setenta en nuestro país. Es una novela sobre la infancia, pero también el retrato de una época. Intimidad y vida social se cruzan para lograr un libro bien personal y atrapante.

“A los cuatro años sacaron a mi padre de un pueblo costero de La Coruña y lo llevaron a vivir a la avenida Pavón, en Avellaneda. A un quinto paso. Nunca antes había vivido en la altura. Cuatro años en Portosín al ras del mar, largos días en un barco, y por fin ese departamento de dos ambientes con muebles desvencijados que habían conseguido a préstamo y que probablemente no iban a devolver. Allí se habían metido los cinco: su madre, su padre y sus dos hermanas, la más chica un bebé de brazos. Nadie había anotado a los niños en el colegio. No habían tenido tiempo. Lo harían más adelante, cuando estuvieran instalados. Su padre, mi abuelo, salía temprano cada mañana a buscar trabajo. A su madre se le iba el tiempo en amamantar, limpiar, cocinar o hacer que dejara de llorar su hija menor, Esther. La mayor, Eladia, dibujaba en una libreta usada que le había conseguido su padre. Mientras tanto el mío, un niño de cuatro años, se entretenía mirando por la ventana que daba a la avenida. Colectivos, autos y tranvías en la calle empedrada. Gente que iba y venía por la vereda, justo debajo de él. Uno de aquellos días, monótonos y repetidos hasta el hartazgo, mi padre arrastró una caja y se subió sobre ella para poder asomarse por la ventana un poco más. Y fue entonces que así, inclinado sobre el vacío, se le ocurrió medir la profundidad que lo separaba de lo que veía moverse debajo de él. Bajó de la caja, giró sobre sí y buscó a su alrededor algo que pudiera ser arrojado, pero nada lo conformó. Fue a la cocina, abrió uno de los cajones de madera y tomó un cuchillo, pasó junto a su madre, que le daba el pecho a la beba. Se subió otra vez a la caja y se agarró del marco de la ventana con la mano que le quedaba libre. Miró, no era el Atlántico lo que corría debajo. Levantó el cuchillo un poco más alto que su cabeza sosteniéndolo desde el mango apenas con los dedos, lo hizo pendular en el aire y gritó su voz infantil de acento español: <<¡Apártese que lo tiro!>>. Y lo tiró”.

“A los cuatro años sacaron a mi padre de un pueblo costero de La Coruña y lo llevaron a vivir a la avenida Pavón, en Avellaneda. A un quinto paso. Nunca antes había vivido en la altura. Cuatro años en Portosín al ras del mar, largos días en un barco, y por fin ese departamento de dos ambientes con muebles desvencijados que habían conseguido a préstamo y que probablemente no iban a devolver. Allí se habían metido los cinco: su madre, su padre y sus dos hermanas, la más chica un bebé de brazos. Nadie había anotado a los niños en el colegio. No habían tenido tiempo. Lo harían más adelante, cuando estuvieran instalados. Su padre, mi abuelo, salía temprano cada mañana a buscar trabajo. A su madre se le iba el tiempo en amamantar, limpiar, cocinar o hacer que dejara de llorar su hija menor, Esther. La mayor, Eladia, dibujaba en una libreta usada que le había conseguido su padre. Mientras tanto el mío, un niño de cuatro años, se entretenía mirando por la ventana que daba a la avenida. Colectivos, autos y tranvías en la calle empedrada. Gente que iba y venía por la vereda, justo debajo de él. Uno de aquellos días, monótonos y repetidos hasta el hartazgo, mi padre arrastró una caja y se subió sobre ella para poder asomarse por la ventana un poco más. Y fue entonces que así, inclinado sobre el vacío, se le ocurrió medir la profundidad que lo separaba de lo que veía moverse debajo de él. Bajó de la caja, giró sobre sí y buscó a su alrededor algo que pudiera ser arrojado, pero nada lo conformó. Fue a la cocina, abrió uno de los cajones de madera y tomó un cuchillo, pasó junto a su madre, que le daba el pecho a la beba. Se subió otra vez a la caja y se agarró del marco de la ventana con la mano que le quedaba libre. Miró, no era el Atlántico lo que corría debajo. Levantó el cuchillo un poco más alto que su cabeza sosteniéndolo desde el mango apenas con los dedos, lo hizo pendular en el aire y gritó su voz infantil de acento español: <<¡Apártese que lo tiro!>>. Y lo tiró”.

El título del libro, Un comunista en calzoncillos, refleja cómo la escritora veía a su padre: “Un comunista declarado, enfático, pero no practicante, la opción más absurda, correr los riesgos de decirlo sin haber hecho ningún acto heroico que justificara estar en peligro. Ni siquiera pegar un póster en la pared. Un comunista en calzoncillos”, que predica sus ideas desde la casa y con un auditorio reducido y acrítico, muchas veces paseándose, precisamente, en calzoncillos. ¿Era comunista realmente? “Déjalo que se lo crea”, respondía la mamá a esta pregunta, con un tono entre irónico e indiferente.

Claudia Piñeiro describe la historia de una familia sencilla, común, con un padre, una madre, un hermano y una hermana, y unos abuelos que viven cerca de ellos. Familia “que se aferraba con uñas y dientes a la clase media”, como consecuencia de que el papá se había venido a menos en lo profesional, pasó de la venta de pollos a ser un vendedor esporádico de productos para el hogar. Hombre de carácter fuerte, poco alegre y, muchas veces, egoísta. Pero un padre que tenía, o creía tener, ideas claras sobre el país y la política. Se autodefinía como comunista y declaraba convencido que “el capitalismo se fue al carajo”.

“El verano se acababa. Y con él la venta de turboventiladores. Mi padre empezó a barajar posibilidades con las que afrontar los meses intermedios hasta la llegada de la temporada de estufas y radiadores. Aunque el calor se extendiera más allá del otoño ya nadie invertiría en apaciguar temperaturas que, indefectiblemente y a corto plazo, descenderían. Para mí y mis amigos el fin del verano tampoco coincidía con el equinoccio del 21 de marzo sino que llegaba antes, alrededor del 15, cuando la inminencia del comienzo de las clases marcaba el final de la temporada de pileta. A contramano de lo previsible, los últimos días íbamos con desgano al club, si se vencía la revisación ya no la renovábamos, incluso hasta teníamos el atrevimiento de faltar algunos días, como si de tan enojados quisiéramos demostrar que no nos afectaba, que si tenían que empezar las clases que empezaran, que había espaldas para soportarlo. Perdíamos tardes enteras eligiendo útiles escolares, probándonos guardapolvos o uniformes según el colegio al que íbamos, comprando zapatos o encogiendo de los dedos para que entraran en los del año pasado, forrando libros y cuadernos. Finalmente llegaba el día y nuestras obligaciones anuales comenzaban otra vez. ¿Sería solución ser grandes? , ¿crecer significaría por fin liberarnos y hacer lo que queríamos? Mirábamos a nuestro alrededor y no veíamos que los adultos que nos rodeaban hubieran encontrado la forma de lograrlo. Cuando empezaban las clases, oficialmente era mi abuela quien me despertaba cada mañana para ir al colegio; a mi hermano, que entraba un poco más tarde, lo despertaba yo antes de irme. Como mi abuela no vivía con nosotros sino en la casa contigua, ella no podía llegar hasta mi cama y moverme o hablarme al oído para que me despertara como yo suponía que hacían las madres al levantar a otros niños cada día. Ella venía por los fondos, pasaba por un hueco en la ligustrina, atravesaba el patio de mi casa, llegaba hasta mi ventana, golpeaba con los nudillos la persiana de madera que temblaba contra el vidrio, y recién se iba cuando yo le respondía y ella tenía la certeza de que no me quedaría dormida otra vez. Mi madre decía que me despertaba mi abuela y no ella porque el despertador que había en mi casa, el mismo que mi padre usaba para cronometrar cuando me hacía correr dando vueltas a la manzana, hacía mucho tiempo que estaba descompuesto y no le sonaba la campanilla. Argumento que le permitía a mi madre seguir durmiendo hasta las once de la mañana. Una excusa que ni ella creía: comprar un despertador no habría sido un gasto oneroso ni siquiera para una familia como la mía, que se aferraba con uñas y dientes a la clase media. En cambio todos sabíamos que mi mamá tenía un problema con el sueño y que no consistía en el clásico insomnio sino en todo lo contrario: dormir como un lirón en las circunstancias que fueran. Ya desde chica supe la historia de aquel día en Mar del Plata, cuando veraneaban mis abuelos, mi padre y ella sin que todavía estuvieran casados, en habitaciones separadas, todo a cargo de mi papá que por ese entonces era un exitoso gerente bancario. Mi madre y mi padre discutieron en la playa como seguirían haciéndolo a lo largo de su matrimonio, y mi madre se fue al hotel muy enojada. Un poco después volvieron todos y en distintas oportunidades la llamaron a su habitación sin tener respuesta. Golpearon a la puerta varias veces, mi madre no respondió. Se consultaron unos a otros para ver si alguien sabía de ella, pero nadie sabía. Las horas pasaron y finalmente en conciliábulo familiar decidieron pedirle al conserje que abriera la puerta. No fue fácil, del otro lado mi madre había dejado puesta su llave, lo que hacía imposible introducir otra desde el pasillo. Alguien tiró la frase: <<no habrá hecho una estupidez esta chica, ¿no?>>. Entonces decidieron romper la cerradura. Ni aun así <<esta chica>> se despertó, dormía plácidamente sin haber tomado sustancia alguna más que su enojo. Para llegar a mi persiana y golpearla, mi abuela tenía que pasar por delante de la ventana de la cocina, donde cada mañana mi padre tomaba mate desde mucho antes de que fuera la hora de despertarme. Nunca nadie se tomó el trabajo de explicarme por qué no era él quien me llamaba. Nunca yo pregunté. Tal vez se basaba en un reparto de tareas en el matrimonio de mis padres, expreso o tácito, en el que la tarea de despertar a los hijos le correspondía a mi madre y que, ante su ausencia, ejercía mi abuela. Lo cierto es que no sólo mi padre hacía rato que estaba despierto. Para la hora en que mi abuela golpeaba en la persiana, yo también lo estaba. Su tos interrumpía mi sueño cada mañana, la tos de mi padre. Ni bien ponía la pava al fuego, ya empezaba a toser”.

La niña protagonista siente una especial devoción hacia su padre, lo refiere en todos sus recuerdos, lo quiere, admira e, incluso, lo protege (al no revelar sus ideas políticas cuando surge el tema en el colegio y ser comunista se vuelve peligroso).

Un comunista en calzoncillos es la crónica familiar de una adolescente que ve y siente cómo el golpe cívico y militar modifica su vida, la de su familia y la de sus compañeros de colegio.

“Me acosté, dormí y me desperté deseando que la señorita Julia no volviera más. Deseando que si, como le había intentado decir a mi padre en esa carta que terminó en el inodoro, ella se iba por un tiempo, ese tiempo durara lo máximo posible y ojalá para siempre. En definitiva, lo que yo deseaba era que la señorita Julia desapareciera. Y cuando pensé en que desapareciera pensé en que jamás volviera a interrumpir en mi vida ni en la de mi padre. No pensé en mi madre. Pensé en mi padre y en mí. Sólo en eso, que estuviera fuera de nuestras vidas. En nada más. Y lo pude pensar así, con esa palabra, desaparecer, porque en aquella época todavía era un verbo sin otra connotación, un verbo que usábamos sin pensar en su significado más atroz, más aberrante. Unos días después la señorita Julia dejó de ir al colegio. Poco duró la confusión que se originó en el hecho de que ella efectivamente había pedido una licencia porque pensaba irse, ya que a media mañana empezaron a llegar versiones de distinto tipo acerca de la suerte o la desgracia que había corrido la maestra: se los llevaron de noche, rompieron la puerta de entrada a su casa, una puerta de madera que aún seguía allí, destrozada, partida; los sacaron de la casa a ella y al marido, y cargaron algunas cosas en el baúl de uno de los dos autos en los que llegaron; el perro de la maestra ladró toda la noche hasta que un vecino se lo llevó a su casa. También corrieron versiones acerca de quién de los dos era el que andaba en <<algo>>. Qué él estaba muy metido en el sindicato bancario, que ella había estado afiliada al Partido Comunista, que recibían y escondían en la casa militantes perseguidos, que figuraban en la libreta de teléfonos de no sé quién. Lo cierto es que la señorita Julia ya no estaba y que seguramente no volvería pronto. Si es que volvía. Su ausencia me producía una mezcla de sentimientos: alivio, culpa, desconcierto. Pero alivio por sobre todas las cosas. Porque el centro de mi mundo, aún, era mi padre, y ella ponía ese mundo en peligro. <<Pobre, ¿no>>, dijo una de mis amigas en el recreo cuando ya conocíamos las distintas versiones de lo que había pasado. <<Algo habrá hecho>>, le contestó otra. <<Algo hizo>>, dije yo y, aunque me refería a un algo muy distinto, con esa frase sellé mi complicidad”.

Un comunista en calzoncillos de Claudia Piñeiro es una novela en donde la propia protagonista (Claudia Piñeiro) prueba el sabor de la soledad; y narra con precisión el paso de la inocencia a la comprensión de la vida real, en su casa y en el país.

Sobre la autora

Claudia Piñeiro nació en el Gran Buenos Aires en 1960. Es escritora, dramaturga, guionista de TV y colaboradora de distintos medios gráficos. Ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales por su obra literaria, teatral y periodística. Es autora de las novelas La viuda de los jueves, que recibió el Premio Clarín Novela 2005; Tuya (2005), Elena sabe (2007), Las grietas de Jara (2009) Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010 y Betibú (2011). Ha publicado también los relatos para niños Un ladrón entre nosotros, Premio Iberoamericano Fundalectura-Norma 2005 y Serafín, el escritor y la bruja (2000). Su obra de teatro Cuánto vale una heladera fue estrenada en el marco del ciclo Teatro por la Identidad 2004 y publicada por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Su drama Un mismo árbol verde ha sido candidato a los premios Florencio Sánchez y María Guerrero, y ganó el premio ACE 2007. Sus obras han sido traducidas a varias lenguas y son disfrutadas por miles de lectores en distintas partes del mundo.

*Por Manuel Allasino para La tinta.