Al calor de los acontecimientos: el análisis de Francisco Delich sobre el Cordobazo

Por Ezequiel Grisendi para La tinta*

La extensa y multifacética trayectoria académica de Francisco José Delich (1937-2016) permite advertir no solo su periplo por las diversas estaciones de la sociología en Argentina y América Latina, sino también los diversos emprendimientos culturales e institucionales que expresaron su voluntad ―con frecuencia fue subrayada por sus colegas― de contribuir a una “ciencia social abierta al debate público”.

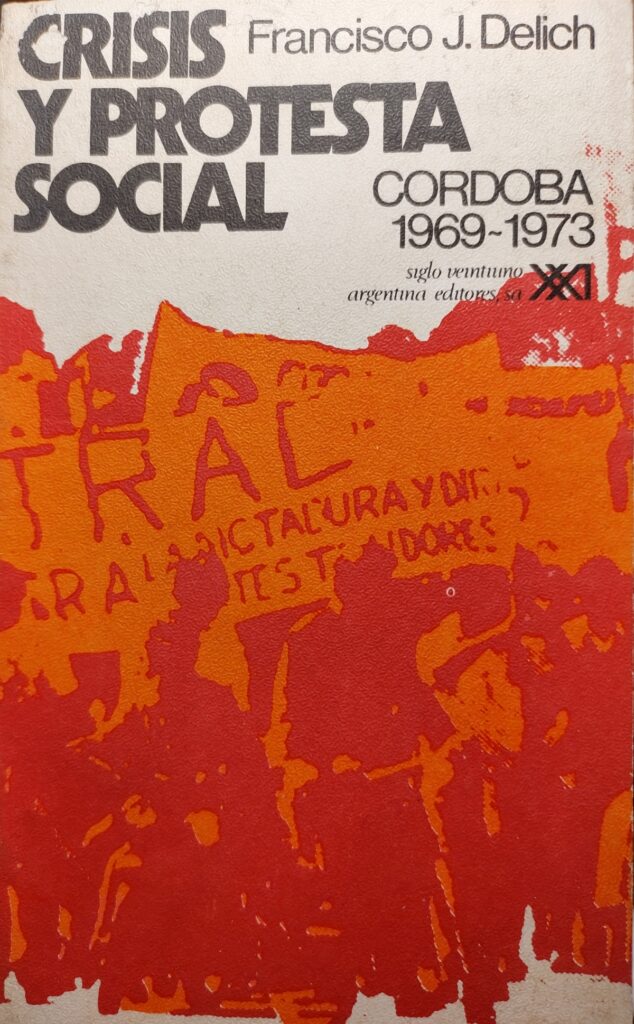

En las evocaciones en su memoria, su libro Crisis y protesta social: Córdoba, mayo de 1969 aparece con una centralidad meridiana; asimismo, en la historiografía sobre lo acaecido entre el 29 y el 30 de mayo en la ciudad de Córdoba, supone una referencia ineludible. ¿En cuáles características reside la singularidad de su análisis y a qué razones se debe su recuperación por parte de quienes se aproximan al estudio de “El Cordobazo»? Además de su valor como antecedente en una larga sucesión de investigaciones sobre la temática o las discusiones a las que dieron lugar sus hipótesis, el libro representa una apuesta por explicar una insurrección popular a través de las herramientas de la sociología, a la vez que constituye un testimonio privilegiado de aquellos acontecimientos.

Testigo y analista del Cordobazo, próximo y distante, Delich afirmaba que el mayor legado de los sucesos de aquel otoño cordobés fue “la democracia en el país”. Un episodio extraordinario que, conectado con otro momento especialmente intenso de la historia de la ciudad, la Reforma Universitaria de 1918, había demostrado “las ambigüedades y contradicciones de una aldea en crecimiento”.

Junto a Juan Carlos Agulla, también sociólogo y cordobés, ofrecieron una de las primeras aproximaciones sistemáticas para explicar lo sucedido en Córdoba en mayo de 1969. Mientras que, para Agulla, el diagnóstico de esa crisis “de autoridad” había expresado un conflicto estructural sin la disponibilidad de una resolución institucionalizada, para Delich, la “sublevación obrero-estudiantil” fue el emergente de un desacople estructural, una clase obrera dinámica especialmente en los sectores vinculados a las fábricas automotrices de capital transnacional. Una profunda crítica a un modelo político autoritario nacional y provincial sin respuestas a las demandas planteadas por los trabajadores, y el clima opresivo impuesto por el Onganiato en una institución medular en la imagen de la ciudad: la Universidad Nacional de Córdoba. Para Delich, las solidaridades que surgieron entre obreros y estudiantes derivaron en un fenómeno violento de insurrección urbana que encuentra su explicación en las condiciones económicas y políticas propias del capitalismo y de la forma autoritaria del gobierno surgido en 1966.

Lejos de responder a las hipótesis instaladas por el gobierno provincial o nacional sobre los sucesos del 29 de mayo como mera “reacción” o de actos provocados por agentes infiltrados de países extranjeros, Delich optó por privilegiar los sentidos en “las acciones de sus protagonistas”. Decía en el prólogo a la primera edición: “Ni pura circunstancia, ni agregado de casualidades, ni determinación mecánica”, el esfuerzo metodológico por reponer el significado de la protesta en “su vinculación con el sistema de relaciones sociales en el que se inserta” suponía un horizonte necesario para comprender las contradicciones que dieron marco al desarrollo de los acontecimientos de mayo del 69 cordobés, tan distintos del mayo del 68 parisino, según el propio Delich.

Más allá de la alianza obrero-estudiantil, el autor sostiene que los sectores medios “desbordaron” los objetivos de la movilización inicial, prescindiendo de los partidos políticos tradicionales y donde la destrucción material supuso un lenguaje particular de expresión de los manifestantes.

Un recorrido editorial

Crisis y protesta social: Córdoba, mayo de 1969 se escribió “al calor de los acontecimientos”, con un registro que combinó la crónica periodística y el ensayo sociológico. Originalmente publicado en Buenos Aires por Ediciones Signos en 1970, lo reeditó Siglo XXI Editores Argentina en 1974, en México en 1978 y, finalmente, en 1994, por el Centro de Estudios Avanzados y la Fundación de la Universidad Nacional de Córdoba. En cada una de estas ediciones, el libro cambió desde sus contenidos, ampliados con cada nueva impresión, hasta su dimensión material. El registro de escritura dinámico que lo caracteriza se ajustaba al modo en que habían sido publicadas las primeras versiones de los textos en la revista quincenal “Jerónimo”, que contaba con Delich como columnista regular junto a José Oreste Gaido, María Cristina Matta, Walter Mignolo o Alfredo Paiva. A partir del número 11 del 15 de junio de 1969, se sucedieron textos donde ofrecía su perspectiva sobre la “irrupción”. Escritos entre los meses de mayo y junio del 69, y el invierno boreal de 1970, entre Córdoba y París, los ensayos se esforzaban por volver inteligible aquellos acontecimientos que aparecían como un punto de inflexión fundamental en la historia del país. Delich acompañó a los capítulos de reflexión con un detallado anexo con la crónica de cada acción importante, además de una selección de declaraciones de empresarios y líderes sindicales.

El libro ―incluido en la colección “La Historia Inmediata” de Ediciones Signos (emprendimiento fundado en Buenos Aires por Pancho Aricó y Héctor Schmucler, entre otros)― no fue la única colaboración con aquellos que había frecuentado desde su cercanía a Pasado y Presente. En la segunda mitad de 1966, se trasladó en varios viajes a la provincia de Tucumán, donde realizó el trabajo de campo que dio lugar a su tesis doctoral, luego convertida en libro, también publicado por Signos como Tierra y conciencia campesina en Tucumán. Aquella experiencia de pesquisa resultó decisiva en el modo en que modeló su proyecto sociológico expresado en su libro sobre el Cordobazo. Comprender los fenómenos sociales latinoamericanos “desde adentro” como premisa. En la medida en que la dinámica del país resignificó los acontecimientos de 1969, Delich acompañó sus reflexiones bajo un nuevo prisma. Así las cosas, había partido a París donde siguió las clases de Raymond Aron, Henri Lefebvre, Lucien Goldmann y Alain Touraine.

Fue en las páginas de «Los Libros» que apareció un número dedicado a las sucesivas protestas urbanas que tuvieron a la ciudad mediterránea como epicentro. “¿Por qué Córdoba?”, tituló la revista que entonces dirigía Schmucler en su volumen de agosto de 1971, que presentaba una estridente tapa con el diseño de la artista rosarina, Isabel Carballo. El número se abrió con una extensa y pormenorizada nota de Delich, “Córdoba: la movilización permanente”, seguida de textos de James Petras y Juan Carlos Torre, entre otros. Como primera actualización de su libro, afirmaba que los acontecimientos de mayo del 1969 y los de marzo de 1971, el “Viborazo”, lejos de evidenciar un malestar “circunstancial” ante una política económica errática de parte del gobierno militar, suponían un “conjunto de elementos estructurales que había cambiado de posición y una nueva conciencia social anticapitalista”, que pareció expandirse desde Córdoba con notable velocidad.

¿Dónde radica el punto de partida que explica ese “cambio de posición”? Delich recupera el argumento presentado con el fin de dar cuenta de los sucesos de mayo del 69 para expandirlos. Además de la situación geográfica y de subordinación estructural de Córdoba respecto de Buenos Aires, un tipo particular de “colonialismo interno”, según Delich, además de las excepcionalidades políticas e industriales de su desarrollo en los años 30 y 40, Delich encontraba en el “desfasaje de clase” la piedra de toque de su explicación. A la “dominación mediatizada” de Buenos Aires sobre Córdoba y la imposibilidad del desarrollo de una burguesía industrial en esta última ciudad, Delich suma a su ecuación de conflicto político-social el hecho de que los pequeños-medianos productores metalmecánicos carecían de incidencia en su horizonte económico, dependientes de dueños y capitales foráneos, y la existencia de un movimiento obrero “numeroso y organizado”.

Esa Córdoba que no para de moverse hacia adelante dejó atrás la movilización popular de 1969, que reconoció al liderazgo obrero y a la participación estudiantil como una alianza necesaria entre los sectores medios urbanos, pero que, en su relativa espontaneidad, afirmaba, se visibilizó la doble cualidad de los trabajadores como “vanguardia industrial y vanguardia política”. Si la insurrección del Cordobazo supuso un freno al programa económico del Onganiato y, en sus efectos, también a su proyecto político autoritario, Delich vio en el Viborazo su “prolongación natural”. La radicalización de los reclamos que se planteaban en las fábricas, pero también de otros trabajadores, desató una protesta que desbordó el centro de la ciudad hacia los barrios y que también pareció demostrar que la “conciencia obrera” había conseguido una mejor y mayor organización.

La reapertura democrática en 1973 reactivó el interés por El Cordobazo. En ese marco, Siglo XXI Argentina reeditó el libro, aunque con una significativa ampliación de sus contenidos. Con el diseño de la mencionada Isabel Carballo, el título desplaza el centro original de la unidad temporal de los acontecimientos de Córdoba, para inscribirlos en un proceso con una densidad diferente. Como sostenía Delich en el prólogo, en esta oportunidad, la distancia respecto de los sucesos de mayo del 69 ofrecía otras condiciones para el análisis “profundo”. Así, a los sentidos más apegados a la secuencia cronicada en “Jerónimo”, el libro sumó una sección donde la perspectiva de la “crisis” toma una escala regional (superando la inicial mirada provincial/nacional) y ajustando al Cordobazo como “coyuntura” en un proceso abierto en 1966 y con un cierre, al menos parcial, con el triunfo electoral de Cámpora. Finalmente, la edición incluyó el nuevo capítulo sobre la experiencia de SITRAC-SITRAM. Para el análisis de la posición clasista de los sindicatos cordobeses, Delich recupera dos referencias de la sociología norteamericana como Seymour Lipset y Charles Wright Mills para interrogarse sobre la tensión entre el sustento político de la salida revolucionaria ante la estrategia reformista. No hay en esas páginas, sin embargo, un trabajo sistemático sobre las derivas del clasismo, sino apenas esbozos de preguntas abiertas.

En marzo de 1989, la revista Plural convocó a numerosos intelectuales argentinos/as a interrogarse por la existencia del “fenómeno Córdoba”. Entre los convocados, se encontraban Aricó, Schmucler y Delich, entre otras y otros. Los textos, breves en su gran mayoría, presentaban diferentes temáticas asociadas a la singularidad de Córdoba respecto del país. Delich se ocupó de puntualizar algunas breves ideas sobre el Cordobazo, ofreciendo “definiciones para una enciclopedia”. Además de la reposición sucinta de los principales acontecimientos, Delich enfatizó el carácter semi-espontáneo y la incorporación de la clase media a la movilización como rasgo distintivo de la irrupción. La distancia respecto de aquella crónica vertiginosa y de aquel análisis ensayado con el ritmo de la publicación periódica moduló algunas ideas, pero no cambió el eje central de aquel libro de 1970. En 1994, Delich afirmaba: “¿Ha cambiado el autor? Con toda seguridad, pero no tanto para no reconocer sus propias huellas”.

*Por Ezequiel Grisendi para La tinta / Imagen de portada: Nilo Silvestrone.

**Este artículo se realizó en el marco de la alianza rumbo a los 55 años del Cordobazo junto al Centro de Investigaciones de Filosofía y Humanidades María Saleme de Burnichon, y su Área de Historia, la Facultad de Filosofía y Humanidades, y el Instituto de Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba.