«Déjame ir, madre», la durabilidad de lo perverso

Por Manuel Allasino para La tinta

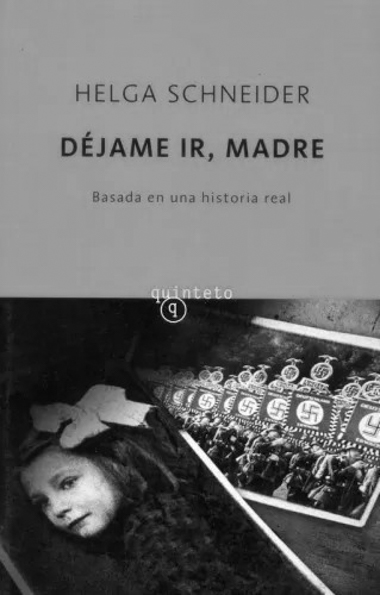

Déjame ir, madre es una novela de la escritora Helga Schneider, publicada en el año 2001. El carácter autobiográfico del libro le da una autenticidad extrema y hace que recorramos con voracidad sus páginas. La autora se enteró a los 34 años de edad de que era hija de una antigua miembro de las SS y celadora en el campo de exterminio de Birkenau. Corría el año 1971 y Helga Schnneider se encontraba por primera vez con su madre, desde 1941. La escritora descubrió con horror que su madre no sólo reconocía su participación en el Holocausto, sino que mantenía intactas sus ideas nazis. En 1998, Schneider recibió una carta en la cual se le suplicaba que fuese a visitar a su madre, quien, al encontrarse gravemente enferma, estaba internada en una residencia en Austria. De ese segundo encuentro habla Déjame ir, madre, una novela en la que Schneider no se guarda nada y vuelca, con maestría literaria, sus sentimientos contradictorios.

“Son las seis, el cielo está plomizo; será un día lluvioso. Y hoy te vuelvo a ver, madre, por segunda vez desde que me abandonaste hace cincuenta y siete años: toda una vida. Siento una amarga inquietud, de anhelo impaciente. Porque, a pesar de todo, eres mi madre. ¿Qué nos diremos? ¿Qué me dirás? ¿Percibiré en ti alguna huella de amargura por el vacío que ha habido entre nosotras? ¿Me dedicarás esa caricia materna que deseo desde hace más de medio siglo? ¿O volverás a destrozarme con tu indiferencia? En 1971 yo vivía en Italia y tenía un hijo pequeño, Renzo; de repente, sentí la irrefrenable necesidad de buscarte. Te encontré. Y me precipité a Viena con mi niño para volver a abrazarte. Pero a ese nieto que te miraba con un entusiasmo lleno de curiosidad, tú lo trataste con frialdad, le negaste el derecho de tener una abuela, como me negaste a mí el de tener por fin una madre. Porque no querías ser madre; desde que nacimos, primero yo y luego mi hermano Peter, siempre nos confiaste a otros. Y, sin embargo, en el Tercer Reich la maternidad era incentivada de forma obsesiva, sobre todo por el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels. Hasta tu jefe, Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, sostenía que sus miembros debían seguir siempre un principio: honestidad, lealtad y fidelidad a los que pertenecían a su misma sangre. Y tus dos hijos, ¿acaso no eran de tu misma sangre? No, tú no querías ser madre; preferías el poder. Delante de un grupo de prisioneras judías te sentías todopoderosa. Celadora de las desnutridas, exhaustas y desesperadas judías de cabeza rapada, de mirada vacía… ¡Qué miserable poder, madre! Miro el cielo inhóspito de Viena y me invade un impulso de rebeldía: me arrepiento de haber contestado con tanta solicitud a la llamada de una desconocida. Debería haberla ignorado, me digo, dejar que las cosas continuaran como en los últimos treinta años. He decidido viajar con demasiada precipitación. La carta llegó un día de finales de agosto y, por algún oscuro motivo, recelé de ella incluso antes de abrirla. ¿Qué podía contener aquel sobre de un empalagoso color rosa? No esperaba correo de Viena. Me fui de allí en 1963 y, desde entonces, había perdido el contacto con todas las viejas amistades. La autora de la carta se llamaba Gisela Freihorst y aseguraba ser una buena amiga de mi madre. Así fue como me enteré de que aún vivía. Sí, seguía viva, pero la habían trasladado hacía poco a un Seniorenheim, una residencia de ancianos, pues su estado de salud había empeorado: salía de casa y se perdía, se olvidaba de cerrar los grifos del agua o, peor todavía, la espita del gas, con lo que se arriesgaba a volar el edificio entero; en resumen, como se dice en estos casos, se había convertido en un peligro para ella y para los demás. Al principio la trataba el servicio de salud mental de su barrio: tenía que ir al centro de día tres veces por semana; para lo demás, se ocupaban de ella varias asistentas sociales, a las que siempre hacía huir desesperadas (era evidente que los años no le habían dulcificado el carácter, siempre receloso, huraño y rebelde). Pero al final habían decidido sacarla de su casa y llevarla a un lugar en el que pudiera estar controlada día y noche”.

“Son las seis, el cielo está plomizo; será un día lluvioso. Y hoy te vuelvo a ver, madre, por segunda vez desde que me abandonaste hace cincuenta y siete años: toda una vida. Siento una amarga inquietud, de anhelo impaciente. Porque, a pesar de todo, eres mi madre. ¿Qué nos diremos? ¿Qué me dirás? ¿Percibiré en ti alguna huella de amargura por el vacío que ha habido entre nosotras? ¿Me dedicarás esa caricia materna que deseo desde hace más de medio siglo? ¿O volverás a destrozarme con tu indiferencia? En 1971 yo vivía en Italia y tenía un hijo pequeño, Renzo; de repente, sentí la irrefrenable necesidad de buscarte. Te encontré. Y me precipité a Viena con mi niño para volver a abrazarte. Pero a ese nieto que te miraba con un entusiasmo lleno de curiosidad, tú lo trataste con frialdad, le negaste el derecho de tener una abuela, como me negaste a mí el de tener por fin una madre. Porque no querías ser madre; desde que nacimos, primero yo y luego mi hermano Peter, siempre nos confiaste a otros. Y, sin embargo, en el Tercer Reich la maternidad era incentivada de forma obsesiva, sobre todo por el ministro de Propaganda, Joseph Goebbels. Hasta tu jefe, Heinrich Himmler, Reichsführer de las SS, sostenía que sus miembros debían seguir siempre un principio: honestidad, lealtad y fidelidad a los que pertenecían a su misma sangre. Y tus dos hijos, ¿acaso no eran de tu misma sangre? No, tú no querías ser madre; preferías el poder. Delante de un grupo de prisioneras judías te sentías todopoderosa. Celadora de las desnutridas, exhaustas y desesperadas judías de cabeza rapada, de mirada vacía… ¡Qué miserable poder, madre! Miro el cielo inhóspito de Viena y me invade un impulso de rebeldía: me arrepiento de haber contestado con tanta solicitud a la llamada de una desconocida. Debería haberla ignorado, me digo, dejar que las cosas continuaran como en los últimos treinta años. He decidido viajar con demasiada precipitación. La carta llegó un día de finales de agosto y, por algún oscuro motivo, recelé de ella incluso antes de abrirla. ¿Qué podía contener aquel sobre de un empalagoso color rosa? No esperaba correo de Viena. Me fui de allí en 1963 y, desde entonces, había perdido el contacto con todas las viejas amistades. La autora de la carta se llamaba Gisela Freihorst y aseguraba ser una buena amiga de mi madre. Así fue como me enteré de que aún vivía. Sí, seguía viva, pero la habían trasladado hacía poco a un Seniorenheim, una residencia de ancianos, pues su estado de salud había empeorado: salía de casa y se perdía, se olvidaba de cerrar los grifos del agua o, peor todavía, la espita del gas, con lo que se arriesgaba a volar el edificio entero; en resumen, como se dice en estos casos, se había convertido en un peligro para ella y para los demás. Al principio la trataba el servicio de salud mental de su barrio: tenía que ir al centro de día tres veces por semana; para lo demás, se ocupaban de ella varias asistentas sociales, a las que siempre hacía huir desesperadas (era evidente que los años no le habían dulcificado el carácter, siempre receloso, huraño y rebelde). Pero al final habían decidido sacarla de su casa y llevarla a un lugar en el que pudiera estar controlada día y noche”.

A los cuatro años, Helga Schneider fue abandonada por su madre, quien se incorporó a las SS. A través del paso del tiempo, Helga pudo encontrarse con su madre en dos oportunidades: la anciana, pese a su fragilidad y necesidad de cariño, siempre siguió sintiendo el más profundo desprecio hacia las víctimas del Holocausto. Es por ello que, en las páginas del libro, aparece también la inquietud de alguien que duda sobre la posibilidad de tener algo de esa mujer insensible al dolor humano: «Yo siento que soy absolutamente diferente a ella, pero los genes están ahí…», señala.

“Cuando Frau Freihorst abrió la puerta del apartamento de mi madre, se me encogió el corazón. Había salido de él veintisiete años antes convencida de que nunca volvería a poner los pies allí; sin embargo, estaba cruzando el umbral otra vez. Entramos en el pasillo, luego en la sala de estar. Allí estaba la mesa ante la cual se sentó mi hijo, que entonces tenía cinco años, con los lápices y el álbum para colorear que le había dado mi madre junto a un vaso de leche y un montón de bizcochos de chocolate dispuestos en un gran plato de bordes decorados. Los mismos muebles de entonces y, en los sillones, telas blancas que me transmitían una sensación de frío. Miraba a mí alrededor con una mezcla de desasosiego y repulsión; y, no obstante, aquel lugar tenía algo oscuramente familiar. De golpe me pareció que me faltaba el aire. Frau Freihorst se precipitó a abrir una ventana. Respiré hondo y me distraje mirando el patio de abajo. Era un angosto patio vienés, desnudo. A él se asomaban, entre paredes surcadas de grietas, unas anticuadas ventanas del siglo XIX cuyo alféizares estaban adornados con algunas macetas de madreselva. Un viejo de pelo blanco y largo, sentado en el rellano de ladrillo bajo el que se encontraban los contadores de gas, comía un bocadillo envuelto en papel de periódico y de vez en cuando echaba las migas a un grupo de pájaros. -¿Va todo bien? –preguntó Eva a mi lado. –Estoy un poco aturdida –contesté. -¿Desea echar un vistazo al dormitorio? –oí que decía Frau Freihorst a mi espalda. Asentí. En cuanto entré percibí una atmósfera de fría soledad; sentí que me congelaba. Tenía la impresión de estar violando una propiedad privada. Y, efectivamente, así era: mi madre nunca se enteraría de aquella intrusión. En la habitación reinaba un orden maníaco, esa clase de orden pedante y estéril que se sabe definitivo, irrevocable. La dueña de la casa se había marchado, el polvo podía reinar, soberano. Con una mezcla de curiosidad y malestar miré a mí alrededor. Los muebles de mi madre, sus objetos. El armario en que guardaba su uniforme de las SS. Una cómoda con tres cajones grandes, un pequeño tocador de marquetería, una cama amplia cubierta por una colcha de felpa blanca y largas cortinas de buen paño en las dos ventanas. En una estantería de nogal había bastantes libros, entre ellos algunas obras excelentes. Frau Freihorst señaló que mi madre era una asidua lectora. –También leía en… -Se interrumpió, enrojeció un poco. La animé con una sonrisa algo forzada-. También leía a Birkenau. –Vaciló con la turbación de quien se arriesga a afirmar algo paradójico. Porque no puede decirse que leer Birkenau no fuera una paradoja. No quise profundizar en la pasión literaria de mi madre. Di la espalda a la estantería y me fijé en un cuadro que representaba una puesta de sol sobre un lago. Me pareció de buena factura. Frau Freihorst me explicó, casi como si se tratase de una guía que acompaña a los visitantes de un museo: -Hace muchos años su madre invertía en arte figurativo. Poseía una decena de cuadros de cierto valor, pero un día entraron ladrones y limpiaron las paredes. La única obra que adquirió después es ésta: consideraba irresistible la intensidad de la luz. La compró y la aseguró, porque es de un pintor bastante cotizado. –Entonces no tenía problemas financieros -murmuré, casi sin darme cuenta. Frau Freihorst vaciló un momento y luego dijo: -Creo que es justo que lo sepa: desde que salió de la cárcel, alguien ingresa sumas regulares de dinero en la cuenta corriente de su madre. -¿Sabe de quién se trata? Ella negó con la cabeza. –No, nunca lo he sabido, era el único secreto que había entre Traudi y yo. Pero si desea informarse del estado económico de su madre, puedo indicarle una persona que… -No –la interrumpí. No me interesa, Frau Freihorst, creáme. Bajó la cabeza. –Pero todo lo que tiene… -No –repetí-, déjelo, por favor. Asintió, resignada. –Bien –concluyó, haciendo un gesto con los brazos-, vuelvo allá, la dejo sola un rato. –Y se fue con Eva, que se había quedado en la sala de estar. Mi madre había dormido allí durante años y años sin preocuparse nunca por mí. Ese pensamiento me planteó una duda: ¿no faltaba yo también en mi papel de hija? ¿No habría sido mi deber comprender, perdonar? Reprimí el extraño impulso de acostarme en la cama de mi madre. ¿Era posible que la hubiera perdonado? La respuesta me maravilló: sí. Le había perdonado el mal que nos había hecho a sus hijos, a su marido… Pero en cuanto a las otras culpas que la manchaban, el derecho a la condena o al perdón pertenecía sólo a sus víctimas”.

Déjame ir, madre de Helga Schneider es una novela con un extraordinario testimonio que da cuenta del profundo dolor que subyace tras la tragedia colectiva que significó la existencia del Tercer Reich.

Sobre la autora

Helga Schneider nació en Polonia en 1937 y se trasladó luego con su familia a Berlín, donde pasaron los años de la guerra. La familia se deshizo cuando la madre abandonó el hogar para ingresar en las filas de la SS. El padre contrajo segundas nupcias poco después y Helga, tras vivir su juventud en Austria, se instaló en Bolonia, donde conoció a su marido y tuvo a su hijo. Desde entonces, Italia se convirtió en su patria y el italiano en su lengua adoptiva. «No hay cielo sobre Berlín», publicado por la editorial Adelphi en 1995, mereció el Premio Rapallo-Carige y el favor de miles de lectores. Los testimonios autobiográficos de Schneider –entre los cuales destaca Déjame ir, madre- han sido publicados en numerosos idiomas, obteniendo un amplísimo eco de crítica y ventas.