Alrededor de la Jaula, el transcurrir del tiempo

Por Manuel Allasino para La tinta

Alrededor de la jaula es una novela de Haroldo Conti, publicada en el año 1966. Ambientada en el puerto de Buenos Aires, esa zona fronteriza donde se mezclan la ciudad y el río, la novela cuenta la historia de Silvestre, un viejo al cual la vida lo está despidiendo, y la de Milo, un chico rescatado de la calle por Silvestre y criado como un hijo. Mientras pasan las horas y los días, como una sucesión de hechos inevitables, el universo que los rodea parece quieto: la Costanera Sur, el río, la estatua de Viale, el paredón de la usina eléctrica, el puerto, los barcos y la fuente de Lola Mora. Nada sabemos del pasado de los personajes porque todo sucede en un presente absoluto. Silvestre y Milo trabajan con un par de juegos mecánicos: las hamacas voladoras y los cochecitos que giran. Y así también giran sus vidas, siempre alrededor de los mismos lugares, siempre alrededor de la jaula.

Haroldo Conti, con un escenario de tristeza y deterioro, narra la cotidianeidad de un maestro y su aprendiz; y cómo transcurre el tiempo, inamovible, pero letal.

“Para Milo el mundo conocido estaba entre el río y aquellos edificios. Sólo que el río parecía querer decirle algo y aquellos edificios no le decían absolutamente nada. Silvestre había encendido la luz de la casilla y contaba la plata con gesto aburrido. Cuando se adelantaba un poco para echar la ceniza del cigarrillo a través de la ventanilla quedaba completamente en sombras. Tenía el rostro cada vez más sumido y amarillo. A veces miraba hacia donde estaba Milo, en las sombras, pero no podía verlo. No podía ver nada porque la luz le pegaba en los ojos. Había empezado a ponerse amarillo en el invierno. Después, en septiembre, cuando comenzó a preparar los cochecitos y las voladoras pareció mejorar. Pero aparte del color y de esa expresión cansada o aburrida, se había vuelto para adentro y no prestaba atención a nada. Bebía una que otra copita de vino, por costumbre, y se quedaba mirando los galgos de bronce o los pequeños leones de mármol. Lo único que lo animaba todavía era cuando a Milo le daba por saltar o correr y se colgaba del trapecio o escalaba la cucaña y se lanzaba por el tobogán cabeza abajo dando grandes gritos. Eso lo sacaba del pozo en que estaba metido y sonreía. Antes Milo cruzaba hasta el Rey del Vacío y traía un par de sándwiches y una jarrita de vino. Comían sentados en uno de los bancos que mira al río y cuando el vapor de la carrera había desaparecido miraban un rato los números de La Rambla. Después Silvestre encendía las luces y echaba a andar los cochecitos y la gente volvía a acercarse con sus chicos. Pero ahora dejaba que llegaran las sombras y apenas encendía la luz de la casilla para contar el dinero. Ponía los billetes a un lado, después de alisarlos con las uñas, y las monedas en una bolsita de polietileno. Tardaba tanto que parecía que contaba una fortuna. La verdad es que cada día ponía menos atención y se paraba a cada rato para mirar hacia Milo o hacia cualquier otra parte, sin ver nada naturalmente. Mientras contaba el dinero, Milo había cubierto el motor de los cochecitos con la funda de lona, ataba las hamacas y le metía candado a la caja del tablero. Al final Silvestre hacía un rollito con los billetes, apagaba la luz y después de cerrar la puerta lo llamaban sin alzar la voz. –Milo. Milo se acercaba en las sombras hacia el lento rumor de sus pasos que se alejaban. –Vamos, Milo”.

“Para Milo el mundo conocido estaba entre el río y aquellos edificios. Sólo que el río parecía querer decirle algo y aquellos edificios no le decían absolutamente nada. Silvestre había encendido la luz de la casilla y contaba la plata con gesto aburrido. Cuando se adelantaba un poco para echar la ceniza del cigarrillo a través de la ventanilla quedaba completamente en sombras. Tenía el rostro cada vez más sumido y amarillo. A veces miraba hacia donde estaba Milo, en las sombras, pero no podía verlo. No podía ver nada porque la luz le pegaba en los ojos. Había empezado a ponerse amarillo en el invierno. Después, en septiembre, cuando comenzó a preparar los cochecitos y las voladoras pareció mejorar. Pero aparte del color y de esa expresión cansada o aburrida, se había vuelto para adentro y no prestaba atención a nada. Bebía una que otra copita de vino, por costumbre, y se quedaba mirando los galgos de bronce o los pequeños leones de mármol. Lo único que lo animaba todavía era cuando a Milo le daba por saltar o correr y se colgaba del trapecio o escalaba la cucaña y se lanzaba por el tobogán cabeza abajo dando grandes gritos. Eso lo sacaba del pozo en que estaba metido y sonreía. Antes Milo cruzaba hasta el Rey del Vacío y traía un par de sándwiches y una jarrita de vino. Comían sentados en uno de los bancos que mira al río y cuando el vapor de la carrera había desaparecido miraban un rato los números de La Rambla. Después Silvestre encendía las luces y echaba a andar los cochecitos y la gente volvía a acercarse con sus chicos. Pero ahora dejaba que llegaran las sombras y apenas encendía la luz de la casilla para contar el dinero. Ponía los billetes a un lado, después de alisarlos con las uñas, y las monedas en una bolsita de polietileno. Tardaba tanto que parecía que contaba una fortuna. La verdad es que cada día ponía menos atención y se paraba a cada rato para mirar hacia Milo o hacia cualquier otra parte, sin ver nada naturalmente. Mientras contaba el dinero, Milo había cubierto el motor de los cochecitos con la funda de lona, ataba las hamacas y le metía candado a la caja del tablero. Al final Silvestre hacía un rollito con los billetes, apagaba la luz y después de cerrar la puerta lo llamaban sin alzar la voz. –Milo. Milo se acercaba en las sombras hacia el lento rumor de sus pasos que se alejaban. –Vamos, Milo”.

Milo es de pocas palabras, cuida de ellas como lo hace con el dinero. Está dejando la infancia y, a través de sus ojos, vemos el absurdo del mundo de los adultos. Por su parte, Silvestre tampoco dice mucho. Son personajes que aceptan su destino.

Cuando las cosas no resultan o no salen como las pensamos, tenemos dos opciones: la rebeldía individual o la organización colectiva. Milo elige la primera y allí lo espera la jaula con la tristeza y el inevitable paso del tiempo.

“Dejaron el paquete en el taller y después comieron algo liviano en el bar San Lorenzo. Silvestre echó un sueñito en la misma mesa y después salieron. –Bueno, ¿qué te parece? ¿Adónde vamos? –preguntó Silvestre, por preguntar, cuando ya estaban caminando hacia Paseo Colón. Tanto uno como otro sabían muy bien a dónde. Tomaron el 303 y sacaron boletos hasta el Jardín Zoológico. Era allí donde iban. Los lunes, en verano. Los lunes y jueves, en invierno. A Milo le atraía tanto como los barcos. Silvestre iba por Milo, se comprende; pero de todas maneras a través del muchacho había terminado por ver bajo otra luz aquella especie de enorme corral lleno de animales viejos y achacosos. El viejo siempre estaba hablando, la vez que hablaba, de un jardín que Milo no había conocido y que, en definitiva, tal vez ni siquiera había existido. Se sabe que a la distancia todo cobra cierta desmesura. El viejo hablaba de aquel jardín como si fuera éste. Es decir, no veía la mugre, ni la miseria. Hablaba, por ejemplo, de un sospechoso y complicado lagarto de Nueva Guinea que cambiaba de forma y color y volaba, o por menos planeaba, como un verdadero pájaro. Milo no había conocido otro en su vida, de manera que aunque veía éste tal cual era, le parecía más o menos notable. No podía establecer comparaciones. Salvo con el dudoso jardín de Silvestre, poblado de árboles majestuosos y animales jóvenes e increíbles que el viejo había conocido y combinado a lo largo de toda su vida. Silvestre compraba una caja de galletitas Jardín Zoológico y después de echar una mirada al conjunto desde el borde del lago se internaban por la avenida que costea la calle Las Heras. Al principio Milo se había dejado llevar, como casi toda la gente, por los animales más notables. Leones, jirafas, elefantes, el gran rinoceronte blanco de la India con una carrocería como un carro de asalto, los hipopótamos, los mandriles, el par de orangutanes. Estaba, por supuesto, la jaula de los pájaros. La caja de galletitas no le alcanzaba para nada. Una sola jirafa era capaz de comerse una bolsa. Al tiempo, cuando se familiarizó con todo aquello, comenzó a reparar en los animales de condición más oscura, y así fue descartando las avenidas de la gente y frecuentó los senderos de las jaulas olvidadas. Inclusive, la jaula de los pájaros y la cárcel de los orangutanes, que eso era, cobraron otro sentido. Es decir, las vio recién entonces. La jaula de los pájaros, por ejemplo, parecía estar situada entre este jardín y el de Silvestre. De pronto no veía ni la mugre, ni el encierro, sino los grandes pájaros en su adversidad, en una jaula que tanto los apartaba del cielo como de los hombres, donde el aire era de otra naturaleza. Al caer la tarde los barrotes se desvanecían y si los pájaros seguían allí era porque les daba lo mismo estar en una que otra parte. Un buen día, cuando recordaran, iban a remontar el vuelo y desaparecerían para siempre hacia aquellas regiones cuyo camino habían extraviado entre la gente”.

En toda la novela de Conti, sobrevuela un aire de resignación y de pesimismo. Hay un pasaje, que es una conversación corta entre Silvestre y Lino, el dueño del Rey del Vacío, que lo grafica muy bien: “-No me quejo. –Nadie se queja. Esa es la desgracia de este país. -Puede ser. En todo caso yo no me quejo por sistema.-Sos un conformista, es lo que pasa. -¿Qué es eso? -Un conformista… un tipo que se conforma. –Puede ser. No se me había ocurrido. Chau. No te amargues. -No me amargo. Pero las cosas son como son -dijo Lino. -De eso se trata -dijo Silvestre asegurándose el sombrero-. Vamos Milo”.

Alrededor de la jaula es una obra profunda y fundamental para conocer el universo de Haroldo Conti, que fue un admirador de la revolución cubana, un militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y alguien que dedicó su vida al compromiso de la liberación de los pueblos.

“Silvestre que tenía una disposición especial para los chicos y los animales, se agachó lentamente, le sonrió de aquella manera que Milo tampoco olvidaría en adelante y después le comenzó a hablar en ese estilo oscuro y cariñoso que jamás pudo entender. En ese momento no existían más que él y la mangosta, y el animal pareció comprender al rato esa solicitud del hombre porque alargó el pescuezo, olfateó el aire y avanzó una pata. Después se paró, dudó otro rato, pero al fin comenzó a acercarse. Silvestre lo animaba con su voz, sin impacientarse. Su voz era un verdadero camino. El animal se detenía, vacilaba, pero siempre volvía a seguir. Hasta que se detuvo a un palmo de la mano, alargó el pescuezo y olfateó la galletita. Entonces Milo hizo un movimiento y la mangosta se espantó. Y vuelta a empezar. Ahora, a mitad de camino, pareció comprender que Milo era parte de la voz, en alguna forma. Y estiró el pescuezo otra vez y ya no volvió al rincón. Así fue aquel primer día, esa tarde de octubre. No resultó fácil de todas maneras aquella amistad. La vez siguiente tuvieron que hacer casi lo mismo, sólo que el animal parecía comprenderlo. Como si obrara así a su pesar. Lino les había dado un paquete lleno de huesos. Silvestre se vio obligado a usar el viejo impermeable, para disimularlo. El animal comió más bien por gentileza, porque estaba nervioso y no le alcanzaban los ojos para ver lo que hacían Milo y Silvestre. Hablaban en voz baja, sin moverse, sobre la mangosta canina; es decir, sobre la especie. Silvestre tenía alguna noticia por una vieja enciclopedia que trataba las mangostas en términos generales, sin precisar ninguna variedad y con un dibujo que reproducía a la mangosta sudafricana o gato de las marismas, que tiene el triple aspecto de un lémur, un perro y un oso lavador, lo cual, como se comprende, es más bien un motivo de confusión. Esta obra, si es que se trataba de una mangosta en definitiva, tenía de todos esos parecidos el de un perro de medio pelo, sobre todo cuando estaba sentada y los miraba desde el rincón con esa mirada alerta y temerosa. El pelo, corto y lustroso, era de un color blanco plateado, salvo en las patas, de color negro. Eso sí, tenía una cola larga y exclusiva, acaso de lémur, pero ciertamente no de perro, lo que le daba un aspecto selvático. Pero todo esto es secundario. Lo que me impresionaba en el animalito era su aire de desdicha. No sabía qué hacer con las patas, acostumbradas a una existencia errante, ni con sus ojos habituados a la complicada profundidad de los bosques. En cierta forma era todo eso también lo que el hombre había encerrado dentro de aquella jaula mugrienta. Milo se hizo amigo al fin. Silvestre, después de los contactos iniciales, se había retraído y dejaba los alimentos y las efusiones en manos del muchacho. De pie, un poco detrás, observaba los encuentros y las alegrías de los amigos, como si ahora él estuviese de más. La mangosta parecía más resignada con su suerte. Había encontrado un compañero de encierro. Porque la verdad es ésa. La jaula podía ser bastante más grande, pero de cualquier manera uno se daba contra los barrotes. Él estaba viejo como el oso malayo, que se la pasaba bostezando lleno de lagañas y con el pelo gastado igual que un sofá antiguo. Pero los animales jóvenes son movedizos y tropiezan a cada rato”.

Alrededor de la jaula de Haroldo Conti describe el hastío con una crítica a la complicidad civil y al sometimiento de las personas. Y a la vez, es una novela de iniciación de una de las pérdidas más duras de todas: la de la infancia.

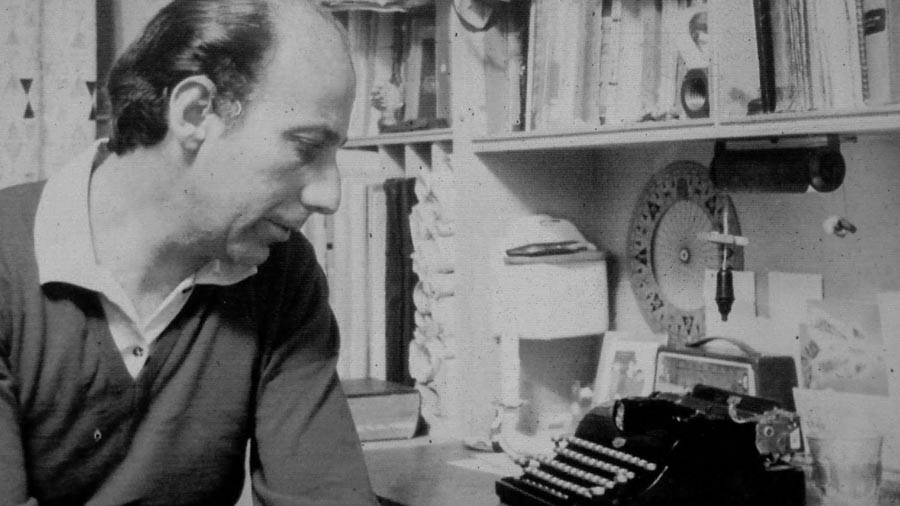

Sobre el autor

Haroldo Conti nació en 1925 en Chacabuco, provincia de Buenos Aires. Fue maestro de escuela primaria, profesor de latín, empleado bancario, piloto civil, nadador, navegante y guionista de cine. Se graduó en filosofía. En 1956, publica la pieza de teatro Examinado. Cuatro años más tarde, recibe el premio de la revista Life por su relato “La causa”. En 1962, gana el premio Fabril con su primera novela, Sudeste, y se convierte en una de las figuras de la llamada “generación de Contorno”. Publica después las novelas Alrededor de la jaula (Premio Universidad de Veracruz) y En vida (Premio Barral, cuyo jurado integraban Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez), y los libros de cuentos Todos los veranos (Premio Municipal), Con otra gente y La balada del álamo carolina. Colabora con la revista Crisis. En 1975, publica Mascaró, el cazador americano, que merece el premio Casa de las Américas. El 4 de mayo de 1976, tras el golpe militar, fue secuestrado y desaparecido.

*Por Manuel Allasino para La tinta.