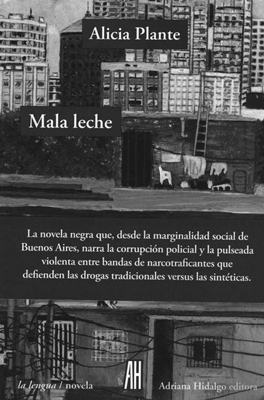

Mala leche, los entretelones de la violencia

Por Manuel Allasino para La tinta

Mala leche es una novela de Alicia Plante, publicada en el año 2018. Ambientada en una villa de emergencia de Buenos Aires, la historia de Plante describe la vida del Negro Godoy, un joven que es víctima temprana de la tozudez ajena: la de un hombre que cada tanto le da un trabajo para hacer, Leiva, que salió de la villa, pero vive de ella desde los bordes del delito.

Mala leche es un policial en el que el detective, a diferencia de la mayoría de los policiales en los que no importa, está presente desde el inicio de la acción. Además, está el Juez Leo Resnik (personaje que aparece en novelas anteriores de la autora) que tendrá que resolver un caso muy complicado con la ayuda de un equipo organizado para la ocasión. Todo este combo hace que sea un libro muy atrapante, en donde la pulseada sangrienta entre narcotraficantes que defienden las drogas tradicionales y aquellos que buscan imponer la novedad de las sintéticas sea un momento épico.

“Llegó al túnel en un minuto, eran pocas cuadras. Justo pasaba un tren por arriba y ahí se le ocurrió preguntarse cómo mierda se las había ingeniado anoche para llegar hasta la cama, en el estado que estaba… se ve que el cagazo le dio fuerzas, murmuró entre dientes. Desde lejos ya vio a un rati de facción ahí parado, con la gorra puesta, y si la yuta estaba presente posiblemente fuera porque habían encontrado un fiambre, bien hecho, sobre todo porque no era él, pero olvídate de buscar tu navaja entre la basura. Igual se acercó bastante pero no entró en el túnel, echó una mirada con cara de boludo y cuando el tipo dio un paso en dirección a él se alejó enseguida, ningún rati de uniforme lo apretaría con preguntas. Estaba esta gente que eran amigos y que vivían en el filo de la villa, casi afuera. Caminó hasta la casilla y tocó el timbre sabiendo que no estarían, los dos laburaban todo el día, y ella sobre todo, la Grise, tenía un buen sueldo. Trabajaba con un chabón que no era boga pero que asesoraba a la gente de la villa, el tipo sabía más que muchos bogas juntos, se había criado en la villa y había dileado en su juventud, cosa de pendejo, decía. Todo el mundo lo junaba perfectamente, era uno de ellos, pero sobre todo alguien que había zafado, lo respetaban por eso y le tenían confianza, les sacaba las papas del fuego, les organizaba la vida, a algunos pibes los había salvado de ir en cana, como si por su cuenta les diera otra oportunidad, a veces hasta les conseguía un laburito para que se dejaran de escuchar en la avenida y en las calles de adentro, y a otros, en cambio, al revés, si Leiva –que así se llamaba el hombre-, te la juraba por hache o por be, por ejemplo porque le habías jugado sucio o no cumplías tu palabra, te soltaba la mano y arreglatelás, bepi. A los traidores los calaba a todos y no se las perdonaba. Y ahí, tarde o temprano te ibas a pudrir en cafúa, porque a la primera cagada que te mandaras y te agarraran de las pestañas, él no iba a mover un dedo para hacértela fácil. Un tipo vivo, él no se metía con las drogas, ni pesadas ni livianas, el paco le pasaba delante de la nariz y no se le movía un pelo, y con la frula y el crack ni hablar, la tenía clara Leiva. A veces se metía a hablar con los pibitos más chicos, que no esnifaran las bolsitas de pegamento les decía, que terminarían con la cabeza podrida, él personalmente nunca había consumido, al menos así la habían contado al Negro, que un puto churro había fumado Leiva, nunca”.

“Llegó al túnel en un minuto, eran pocas cuadras. Justo pasaba un tren por arriba y ahí se le ocurrió preguntarse cómo mierda se las había ingeniado anoche para llegar hasta la cama, en el estado que estaba… se ve que el cagazo le dio fuerzas, murmuró entre dientes. Desde lejos ya vio a un rati de facción ahí parado, con la gorra puesta, y si la yuta estaba presente posiblemente fuera porque habían encontrado un fiambre, bien hecho, sobre todo porque no era él, pero olvídate de buscar tu navaja entre la basura. Igual se acercó bastante pero no entró en el túnel, echó una mirada con cara de boludo y cuando el tipo dio un paso en dirección a él se alejó enseguida, ningún rati de uniforme lo apretaría con preguntas. Estaba esta gente que eran amigos y que vivían en el filo de la villa, casi afuera. Caminó hasta la casilla y tocó el timbre sabiendo que no estarían, los dos laburaban todo el día, y ella sobre todo, la Grise, tenía un buen sueldo. Trabajaba con un chabón que no era boga pero que asesoraba a la gente de la villa, el tipo sabía más que muchos bogas juntos, se había criado en la villa y había dileado en su juventud, cosa de pendejo, decía. Todo el mundo lo junaba perfectamente, era uno de ellos, pero sobre todo alguien que había zafado, lo respetaban por eso y le tenían confianza, les sacaba las papas del fuego, les organizaba la vida, a algunos pibes los había salvado de ir en cana, como si por su cuenta les diera otra oportunidad, a veces hasta les conseguía un laburito para que se dejaran de escuchar en la avenida y en las calles de adentro, y a otros, en cambio, al revés, si Leiva –que así se llamaba el hombre-, te la juraba por hache o por be, por ejemplo porque le habías jugado sucio o no cumplías tu palabra, te soltaba la mano y arreglatelás, bepi. A los traidores los calaba a todos y no se las perdonaba. Y ahí, tarde o temprano te ibas a pudrir en cafúa, porque a la primera cagada que te mandaras y te agarraran de las pestañas, él no iba a mover un dedo para hacértela fácil. Un tipo vivo, él no se metía con las drogas, ni pesadas ni livianas, el paco le pasaba delante de la nariz y no se le movía un pelo, y con la frula y el crack ni hablar, la tenía clara Leiva. A veces se metía a hablar con los pibitos más chicos, que no esnifaran las bolsitas de pegamento les decía, que terminarían con la cabeza podrida, él personalmente nunca había consumido, al menos así la habían contado al Negro, que un puto churro había fumado Leiva, nunca”.

Leiva es un personaje complejo. Se encarga de negociar de manera poco limpia distintos inmuebles que van a rematarse y está obsesionado con una antigua casona ubicada en la zona de Boedo, y, para conseguirla, entra en una terrible disputa con Cataldi, un usurero que es dueño de un casino. Leiva proviene de la villa, pero se ha radicado confortablemente en Lanús. Aunque no se olvida de su gente, de allí también proviene el Negro Godoy, su empleado, que cumple sin chistar las órdenes de su jefe. Involucrado en arriesgadas averiguaciones, el Negro termina siendo culpado por el asesinato de Cataldi, con muchas pistas que lo incriminan. Leiva, sin embargo, intuye que es inocente y recurre al Juez Resnik, quien tendrá que lidiar con la mafia china y los carteles colombianos, además de la policía corrupta.

“Ahí no quedaba nada que hacer, pensó, un poco intrigado sin embargo con esa segunda cueva a dos cuadras de la otra, y ya se iba cuando un viejo cheto con cara de estar muy sacado abrió la puerta y entró rápidamente. Sostenía un paquete de papel de diario con ambas manos, medio pesado parecía. El pibe le lanzó una mirada al Negro como para ver si estaba mirando y trató de llevarse al viejo para adentro, pero el hombre había empezado a apoyar el paquete sobre el mostrador, y ante los gestos de que no lo hiciera vaciló y del paquete cayó al piso una catarata de cubiertos grandes y pesados. El Negro alcanzó a ver que tenían unas letras en el mango. El ruido a campanas de iglesia fue estridente e interminable, el hombre, perturbado, se agachó, el pibe también, y metieron todo de nuevo dentro del diario, que se caía, se rompía… Empeños, entonces, seguramente lo principal en ese lugar tan discreto, tan apartado, algo para informarle a Leiva que a sus pendejos se les había escapado, el Negro sonreía cuando salió a la calle. Volvió a leer la lista con las direcciones y la explicación de qué esperar en cada una. Leiva le había dicho clarito que lo principal era la timba, ilegal quizás, así que ojo con deschavar nada con algún amigo, el tano era legalista pero hasta ahí. Había varios casinos clandestinos en Buenos Aires, esa era la bola que corría según Leiva, y en este, el de Cataldi, el Negro tenía que ir y hacer roncha, llamar la atención, o sea, jugar para los que circulaban entre las mesas, juntando cada uno, que se dieran cuenta de que había que avisarle a Cataldi del bepi nuevo. Bueno, pensó, no quedaba nada en la lista más que el famoso garito y la descripción que hacían los pendejos: ruleta, pase inglés y diversas mesas distribuidas en una superficie enorme, póker, punto y banca, blackjack, y además maquinitas tragamonedas por todos lados y algunos juegos mecánicos también. Según había oído, hacía años que en los tugurios lujosos como este de Cataldi había de esas cosas, unas mesas que simulaban carreras de caballos con muñecos grandecitos que corrían por rieles, donde vos apostabas al pingo que te había gustado más y perdías con el que te había gustado menos”.

Mala leche tiene familiaridad con lo marginal. A través de la figura del Negro, que es el eje del relato, Alicia Plante nos regala una obra en la que nos muestra los entretelones de la violencia, el engaño y la inocencia. El Negro Héctor Godoy es del interior, tiene «facha de mapuche que extravió en el monte» y vive en la villa, pero es hombre de Leiva y es concurrente del taller de cine donde vio películas como La dama de Shanghái y El padrino.

“Leiva no se enojó realmente. Cuando el Negro no pudo dar más vueltas con los detalles de lo que había pasado y llegó al punto crítico, le puso cara de orto, pero el Negro sintió que en el fondo de su alma el jefe lo entendía. Les había contado todo desde el principio, primero el cagazo cuando entró y supo que estaba solo, que ahí no había nadie que se pondría de su lado, y después cuando se sentó a jugar y se imaginó que no estaban observando desde esas ventanas altas, achatadas, una cada tanto, con vidrios que no se veía nada del otro lado, de adorno parecían, pero él se imaginó que alguien se paseaba atrás, despacito, de una a otra mientras marcaba a los que ganaban mucho, a los que perdían pero seguían jugando porque tenían resto, a los pobres gatos de siempre que se tiraban un lance y se borraban en cuanto habían perdido los cuatro mangos que juntaban día a día…, en realidad, lo que les interesaba: dónde estaba la pasta y si había más de la que se podía ver. Y a él, que tenía que jugar pesado, llamar la atención, esa idea lo obsesionaba, que lo que importaba era eso, que se notara que manejaba guita grosa. Y la sorpresa cuando empezó a ganar. –La verdad, jefe –le dijo a Leiva-, esa no me la esperaba, veía que me pasaban más y más fichas y no lo podía creer, y de repente el boludo este atrás, Mario dijo que se llama, pegado como lapa. La conversa tal como pensaba usted: mi hermana, Colombia, mis negocios allá, el forro tirándome la lengua, pero con altura, eh, no se fue de mambo en ningún momento… Los ojos de Leiva se achicaban, notó Griselda, era esta parte del relato la que le interesaba a él, pero no iba a interrumpirlo al Negro, sabía demasiado bien el jefe que de los detalles sin importancia surgía el dato que podía cambiarlo todo. –La verdad es que me voy a dedicar al teatro, jefe, el chabón se la tragó con piolín y todo, y yo mandé el mensaje, vio, que puedo volver mañana mismo si Cataldi quiere, y que charlamos, y mi número de celu, el verdadero le di al chabón, qué iba a hacer… Y la minita que me cagó, jefe, ni me lo diga que lo sé rebien, un pelotudo estuve, no pude con mi genio, jefe, estaba demasiado buena para dejarla pasar, seguro que usté también… -Te callás la boca en este mismo momento, vos. Infeliz… qué carajo te creés, mirá que vas a saber lo que habría hecho yo…, yo nunca me dejé engrupir por una mina, tendría que darte una cachetada, ¡pelotudo!, sos un insolente, un desubicado, y no sé si puedo volver a confiar en un pirado que se deja enroscar la víbora por una puta cualquiera. Se había levantado de la silla, los puños crispados sobre el escritorio, Leiva, y fuego le salía por los ojos, Griselda se asustó, qué iba a pasar acá, pero por otra parte de ella lo conocía, Leiva era calentón pero medio al pedo. De hecho, volvió a sentarse enseguida y ella notó que respiraba agitado, se lo quedó mirando. Si le daba algo al jefe por culpa del Negro ella lo ahorcaba al pendejo con sus propias manos. Se había dejado enroscar la víbora por una mina que le habían servido en bandeja, igual que el otro, el rubio con rulitos engominados que el Negro contaba, una berretada, por favor, todo preparado, pero por un polvo los hombres se dejan pasar un camión por encima. Vamos, jefe…, pensó, mientras Leiva enderezaba la espalda y volvía a respirar normalmente, aunque todavía dejara la boca medio abierta”.

Mala leche de Alicia Plante es una novela que, con un lunfardo callejero, logra una historia que puede inscribirse en la épica arltiana de los bajos fondos. Es como pedía Roberto Artl que sea la literatura, un cross a la mandíbula.

Sobre la autora

Alicia Plante nació en Buenos Aires. En 1970, publicó su primer libro, Asumiendo mi alma (poesía, Ediciones LH). En 1973, invitada por la Universidad de Harvard, grabó poemas inéditos para la biblioteca de esa institución. Trabajó en numerosos traducciones literarias y científicas; entre 1976 y 1980, siguió la carrera de Psicología. En 1990, ganó el Premio Azorín de Novela (organizado entonces por la Diputación de Alicante) con Un aire de familia, que publicó en España la editorial Aguaclara y en Argentina, Ediciones Letra Buena. En 2004, editó El círculo imperfecto (novela; editorial Sudamericana). Ha sido colaboradora del diario Página 12 y de Libros sobre Libros, de México. Desde 1990, dirige talleres de narrativa y poesía.

*Por Manuel Allasino para La tinta.