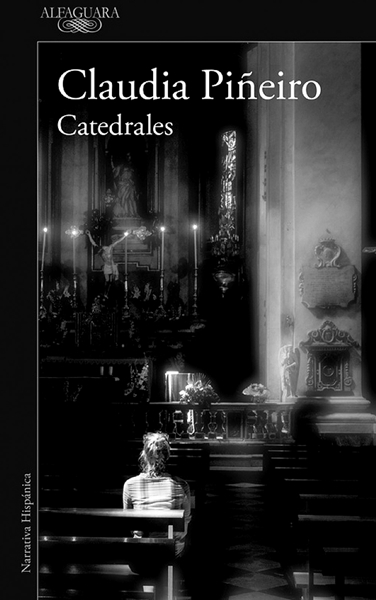

Catedrales, la crueldad de la obediencia

Por Manuel Allasino para La tinta

Catedrales es la nueva novela de Claudia Piñeiro, recientemente publicada. La historia gira alrededor de una familia: los Sardá. Constituida por tres hermanas, más padre y madre, que están marcados a fuego por una herida que nunca cicatrizará, la muerte de Ana, la hermana menor. Hace treinta años, el cuerpo de Ana, una adolescente de clase media, formal y católica, apareció descuartizado y quemado en un terreno baldío. La investigación se cerró sin culpables y la familia, poco a poco, se fue resquebrajando. Pero, pasado ese largo tiempo, la verdad oculta intenta salir a la luz gracias al persistente y profundo amor de Alfredo, el padre de Ana.

Claudia Piñeiro ahonda con maestría en los lazos familiares y muestra sin filtros la crueldad a la que pueden llevar la obediencia y el fanatismo religioso.

“No creo en Dios desde hace treinta años. Para ser precisa, debería decir que hace treinta años me atreví a confesarlo. Tal vez no creía desde tiempo antes. No se abandona la “fe” de un día para otro. Al menos no fue así para mí. Aparecieron algunas señales, síntomas menores, detalles que, al principio, preferí ignorar. Como si estuviera germinando dentro de mí una semilla que, tarde o temprano, reventaría y abriría la tierra para salir a la superficie como un tallo verde, tierno, débil aún, pero decidido a crecer y gritar a quien quisiera oírlo: <<No creo en Dios>>. Al principio, cuando la idea se me presentó, sentí un malestar que luego reconocí como miedo. ¿Qué podía pasar si asumía mi falta de fe? ¿Qué tendría que dar a cambio? Aquellos primeros pensamientos los eliminaba como un mal sueño del que era mejor despertar, o como una idea irrelevante que debía descartar de plano a la espera de que llegara la próxima, un poco más sensata. Hasta que, un día, recibí un mazazo que me dejó aturdida, desnuda frente al mundo, incapaz de entender qué estaba sucediendo a mi alrededor y sobre todo los porqués; entonces, la incomodidad fue tan evidente que no pude seguir fingiendo una fe que no tenía. Ya no creía en Dios. Lo confirmé en el instante en que me anunciaron que había aparecido el cuerpo sin vida de mi hermana menor, Ana. Lo dije al día siguiente, en su velorio. Ana, <<el pimpollo>> – como le decía papá – , la que dormía en mí mismo cuarto, la que me robaba la ropa, la que se metía en mi cama para contarme secretos que nadie más que yo podía conocer. A media tarde, llegó el párroco a dar el pésame y a rezar por ella; lo acompañaba Julián, que entonces era seminarista. Mis padres me invitaron a unirme en la oración junto al cajón cerrado. Me negué. Insistieron, me dijeron que me haría bien, me preguntaron por qué no quería rezar. Evité una o dos veces la pregunta hasta que por fin respondí: <<Porque no creo en Dios>>. Lo dije muy bajo y con la cabeza gacha. Levanté la mirada, todos tenían los ojos clavados en mí: lo repetí en voz alta. Mi madre se acercó, me tomó del mentón, me forzó a mirarla a los ojos y me hizo decirlo una vez más. Como Pedro, pero convencida y sin vuelta atrás, negué mi fe por tercera vez: ‘Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces´, Mateo 26:75. Treinta años de ateísmo asumido y todavía puedo repetir pasajes evangélicos de memoria. Como si me los hubiesen tatuado en la piel con un hierro caliente. El número del capítulo y el versículo no los recuerdo, eso lo busco en el propio texto cuando quiero citar, prefiero pensar que por deformación profesional y no por trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué aún los recuerdo? ¿Con qué amenaza me los grabaron? <<Y saliendo afuera, lloró largamente>>. A diferencia de Pedro, yo no lloré. Me temblaron las piernas pero, a pesar de eso, me sentí poderosa, dueña de mí a una edad en que todo eran dudas”.

“No creo en Dios desde hace treinta años. Para ser precisa, debería decir que hace treinta años me atreví a confesarlo. Tal vez no creía desde tiempo antes. No se abandona la “fe” de un día para otro. Al menos no fue así para mí. Aparecieron algunas señales, síntomas menores, detalles que, al principio, preferí ignorar. Como si estuviera germinando dentro de mí una semilla que, tarde o temprano, reventaría y abriría la tierra para salir a la superficie como un tallo verde, tierno, débil aún, pero decidido a crecer y gritar a quien quisiera oírlo: <<No creo en Dios>>. Al principio, cuando la idea se me presentó, sentí un malestar que luego reconocí como miedo. ¿Qué podía pasar si asumía mi falta de fe? ¿Qué tendría que dar a cambio? Aquellos primeros pensamientos los eliminaba como un mal sueño del que era mejor despertar, o como una idea irrelevante que debía descartar de plano a la espera de que llegara la próxima, un poco más sensata. Hasta que, un día, recibí un mazazo que me dejó aturdida, desnuda frente al mundo, incapaz de entender qué estaba sucediendo a mi alrededor y sobre todo los porqués; entonces, la incomodidad fue tan evidente que no pude seguir fingiendo una fe que no tenía. Ya no creía en Dios. Lo confirmé en el instante en que me anunciaron que había aparecido el cuerpo sin vida de mi hermana menor, Ana. Lo dije al día siguiente, en su velorio. Ana, <<el pimpollo>> – como le decía papá – , la que dormía en mí mismo cuarto, la que me robaba la ropa, la que se metía en mi cama para contarme secretos que nadie más que yo podía conocer. A media tarde, llegó el párroco a dar el pésame y a rezar por ella; lo acompañaba Julián, que entonces era seminarista. Mis padres me invitaron a unirme en la oración junto al cajón cerrado. Me negué. Insistieron, me dijeron que me haría bien, me preguntaron por qué no quería rezar. Evité una o dos veces la pregunta hasta que por fin respondí: <<Porque no creo en Dios>>. Lo dije muy bajo y con la cabeza gacha. Levanté la mirada, todos tenían los ojos clavados en mí: lo repetí en voz alta. Mi madre se acercó, me tomó del mentón, me forzó a mirarla a los ojos y me hizo decirlo una vez más. Como Pedro, pero convencida y sin vuelta atrás, negué mi fe por tercera vez: ‘Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás tres veces´, Mateo 26:75. Treinta años de ateísmo asumido y todavía puedo repetir pasajes evangélicos de memoria. Como si me los hubiesen tatuado en la piel con un hierro caliente. El número del capítulo y el versículo no los recuerdo, eso lo busco en el propio texto cuando quiero citar, prefiero pensar que por deformación profesional y no por trastorno obsesivo compulsivo. ¿Por qué aún los recuerdo? ¿Con qué amenaza me los grabaron? <<Y saliendo afuera, lloró largamente>>. A diferencia de Pedro, yo no lloré. Me temblaron las piernas pero, a pesar de eso, me sentí poderosa, dueña de mí a una edad en que todo eran dudas”.

Claudia Piñeiro, en Catedrales, construye una ficción coral, donde algunas voces revelan cómo lo aberrante y cruel responde a una fe fanática, mientras que otras voces luchan para que el olvido no triunfe sobre la memoria.

Las protagonistas de la historia son tres hermanas mujeres, muy distintas: Ana es una adolescente que sueña con el amor; Lía, crítica de los mandatos familiares; y Carmen, muy católica, cercana a los lineamientos de su madre.

Piñeiro apunta con precisión en los prejuicios sociales y en las ideologías que marcan los mundos privados.

“Carmen revolvió en su cartera. Apoyó algunas cosas sobre mi escritorio para buscar mejor. Aunque tuvo que mover algunos papeles y libros para hacerse lugar, no pidió permiso, lo que volvió a confirmarme que Carmen seguía siendo Carmen. Por fin, me extendió una foto de su hijo. Lo miré, era un chico de una belleza llamativa, casi impúdica. Estaba segura de que nunca lo había visto antes: si lo hubiera tenido frente a mí, lo recordaría sin dudas. -No lo conozco -le confirmé. -Si pudieras revisar tus registros y decirnos qué libros compró, tal vez el dato nos ayude para sacar algunas conclusiones –dijo Carmen y agregó algo inusual en ella: -Por favor, Lía. Durante un instante, creía que, quizá, mi hermana era sincera en su ruego. Casi logró conmoverme, casi logró ser ante mí la Carmen que solía ser ante los demás. Pero, entonces, sacó un pañuelo y se sopló y se sonó la nariz de una manera falsa, exagerada sin necesidad, como hacía cuando éramos chicas y quería hacernos creer, a Ana y a mí, que se había puesto mal, que debíamos ceder a sus caprichos porque ella estaba sufriendo. Recordé todas las veces que mi hermana, después de lograr que yo bajara la guardia, me asestó un golpe en medio de la cara y me juré que, esta vez, no iba a permitir que lo hiciera. Fue un juramento en vano, porque Carmen me golpeó al poco rato. Y cómo. -Lo voy a intentar, pero me llevará algo de tiempo revisar las facturas de compra hasta que aparezcan las de tu hijo. -Creeremos que volverá –interrumpió Julián. -Nos quedaremos por la zona, intentando ubicarlo. Y por supuesto, si lo ves, si logras hablar con él, cualquier dato que puedas obtener te lo vamos a agradecer. No creemos que esté en peligro real, amenazado por alguien o por algo, nada de eso. Pero, a veces, la propia cabeza es nuestra peor amenaza y nos lleva a creer cosas imprudentes, locuras. -O a no creer –dije con ironía, y pensando más en mí que en ese chico a quien no conocía. Sin duda, Carmen y Julián, en el velatorio de Ana, sin ser novios aún, cada uno por su lado, deben de haber pensado que yo estaba loca cuando me declaré atea. -Está confundido. Ya se le va a pasar. Confío en la educación que le dimos, pero, sobre todo, confío en el poder de la Fe –sentenció Carmen y, antes de que pudiera responderle ´yo no´, agregó-: te dejo mis datos para que puedas contactarnos. Mi hermana escogió un tarjetero de entre las cosas que había apoyado sobre el escritorio. Lo abrió, sacó una tarjeta celeste y me la dio. -La foto consérvala, hice varias copias, ojalá se la puedas mostrar a tus empleadas. Quizás ellas sí lo hayan visto. Preferimos no mostrársela nosotros, no nos gusta ese tipo de escándalos. Somos gente discreta, vos ya sabes… Otra vez sentí el fuego en sus ojos. Me imaginé que ese fuego sumaría odios diversos, que al escándalo de declararme atea en el velorio de Ana le habrá seguido el escándalo de irme de Adrogué para no volver más. Sin dudas, el asesinato de Ana no entraría para Carmen en la categoría de ´escándalo familiar´, porque nada le agregaba ese hecho al buen nombre y honor de la familia, más que ser protagonista de una tragedia. Por fin, Carmen metió sus pertenencias en la cartera, una a una, y con cierta parsimonia se paró y le hizo un gesto a Julián para que hiciera lo mismo. Él dudó, parecía como si estuviera dispuesto a quedarse un rato más, como si tuviera otras cosas que decir después de treinta años de no saber los unos de los otros. Pero Carmen no le quitó los ojos de encima, hasta que Julián se levantó y la siguió. Nos despedimos, cada una de un lado del escritorio. Sin abrazarnos, sin tocarnos, como cuando llegaron; apenas con un saludo y un movimiento de cabeza. Noté que mi hermana se olvidaba un estuche de metal sobre la mesa y se lo advertí. -No, es para vos -me dijo –Son las cenizas de papá. -¿Cómo?-llegué a preguntar, confundida; yo había bajado las defensas, y mi hermana acababa de darme un golpe en medio de la cara. Sentí que me desvanecía. -La mitad, la otra mitad la esparcí en la tumba de mamá. Ella quiso ir a la tierra; como católica, ésa era su voluntad. Él pidió cremación; lo hicimos a nuestro pesar. Pensé que querrías conservarlas. ¿Me equivoqué? -No respondí. Apenas podía mantenerme en pie. La noticia me dejó pasmada. Sentí un mareo, me senté otra vez. Mi padre había muerto, y mi hermana me lo decía recién al despedirse, cuando yo había descartado que la visita tuviera que ver con él; como al pasar, como si todo lo otro que dijo en ese rato sentada frente a mí fuera más importante que la noticia de que nuestro padre estaba muerto. Mi madre había muerto para mí hacía mucho tiempo, daba lo mismo que yo no supiera cuándo. Pero mi padre estaba vivo. La odié, odié a mi hermana, aunque –a diferencia de su sumatoria de odios antiguos -el mío era un odio nuevo, fresco, uno que recién nacía. No iba a perdonarle nunca la manera displicente en que me anunciaba una noticia que me desgarraba”.

En Catedrales, una muerte inesperada y el misterio sin revelar durante treinta años mantienen el suspenso de toda la novela. Por impericia de quienes trabajaron en el caso, la investigación se cerró sin culpables. Alfredo, el padre de la víctima, luchará para encontrar la verdad, aunque suponga “un dolor mayor que el que pude haber imaginado”.

“Mis viejos atribuían todo al designio de Dios. No pasaban dos días sin que lo trajeran a la conversación. Si te pasaba algo bueno, era el designio de Dios; y si te pasaba algo malo, también. ¿En qué cabeza cabe que el nombre de un hijo no se defina hasta el día del parto y con el santoral en mano? Poco le importó a mi madre que ese Mateo, considerado santo por la Iglesia católica, fuera el patrono de los banqueros, que quienes creen en él le recen para pedir prosperidad en los negocios, y que algunos lo representan con una bolsa de dinero en la mano. Si nací un 21 de septiembre, Mateo sería mi nombre, y por el santo homónimo estaría protegido. <<Fue apóstol y profeta, uno de los cuarto evangelios es suyo, lo representan con alas. No blasfemes>>, respondía mi madre cuando me quejaba. Su apego estricto a la religión católica y sus conocimientos de teología la llevaron a cometer arbitrariedades de distinto tipo, superando a mi abuela, convirtiéndose en el ejemplar más conservador y fanático de la familia. Cómo no sentirme fuera de ese delirio, cómo no huir despavorido de la religión, de cualquier religión, en cuanto me fuera posible. Mi abuela también quiso llamar a sus hijas con nombres de santas, aunque no se ajustó al santoral, como mi madre. Quiso, pero no pudo, porque mi abuelo logró torcer su voluntad con el nombre de Lía por medio de un engaño. Otra <<trampa ingenua>>. Mi madre, la mayor, se llama Carmen por la Virgen del Carmen o Santa María del Monto Carmelo, antecesora de todas las carmelitas, descalzas o no. Ana se llamó así por Santa Ana, la madre de la Virgen María, patrona de las mujeres embarazadas. En el caso de Lía, mi abuela –que estaba convencida de que esperaba un varón al que pensaba llamar nada menos que Jesús –le había cedido a su marido la potestad de elegir el nombre si, a pesar de su pálpito, nacía una mujer. Con la única condición de que el nombre correspondiera al de una santa. Nació mujer, y el abuelo eligió Lía sin pensar en la Biblia, sólo porque el nombre le gustaba. Así se llamaba la hermana menor de una compañero de trabajo y, desde que lo oyó, pensó cuánto le gustaría ese nombre para que lo llevara alguna de sus hijas. ´Lía´ no pasó el filtro de la abuela. . El abuelo se puso a investigar. Quiso forzar la letra escrita. Lía era la mujer de Jacob, estaba en la Biblia, pero no era santa. La abuela se mantuvo firme: <<Sin santa no hay nombre>>. Al fin, concedió que se la anotara como Lea, había encontrado una santa romana que se llamaba así. El abuelo pareció aceptar; de hecho, dijo que sí y fue al registro civil a hacer el trámite. Sin embargo, el documento de su segunda hija salió a nombre de Lía Sardá. Siempre sostuvo que había sido un error de la empleada que completó los formularios; yo creo que mintió. Mi abuelo mentía”.

Catedrales de Claudia Piñeiro es un policial conmovedor y valiente que retrata los lazos familiares y ahonda en la obediencia religiosa, que, muchas veces, no permite ver las cosas con mayor claridad. Porque “la verdad que se nos niega duele hasta el último día”.

Sobre la autora

Nació en el Gran Buenos Aires en 1960. Es escritora, dramaturga, guionista de TV y colaboradora de distintos medios gráficos. Ha publicado en Alfaguara las novelas Las viudas de los jueves (2005), que recibió el Premio Clarín de Novela 2005; Elena sabe (2007), Premio LiBeraturpreis 2010; Tuya (2008); Las grietas de Jara (2009), Premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010; Betibú (2011); Un comunista en calzoncillos (2013); Una suerte pequeña (2015) y Las maldiciones (2017), además de relatos para niños y obras de teatro. En 2018, Alfaguara publicó un volumen de sus cuentos reunidos, Quién no. Por su obra literaria, teatral y periodística, ha obtenido diversos premios nacionales e internacionales, como el Premio Pepe Carvalho del Festival Barcelona Negra y el XII Premio Rosalía de Castro del PEN (Club de Poetas, Ensayistas y Narradores de Galicia). Varias de sus novelas han sido llevadas al cine. Es una de las escritoras argentinas más traducidas a otros idiomas, lo que hace que sus libros sean leídos y disfrutados por miles de lectores en todo el mundo.

*Por Manuel Allasino para La tinta.