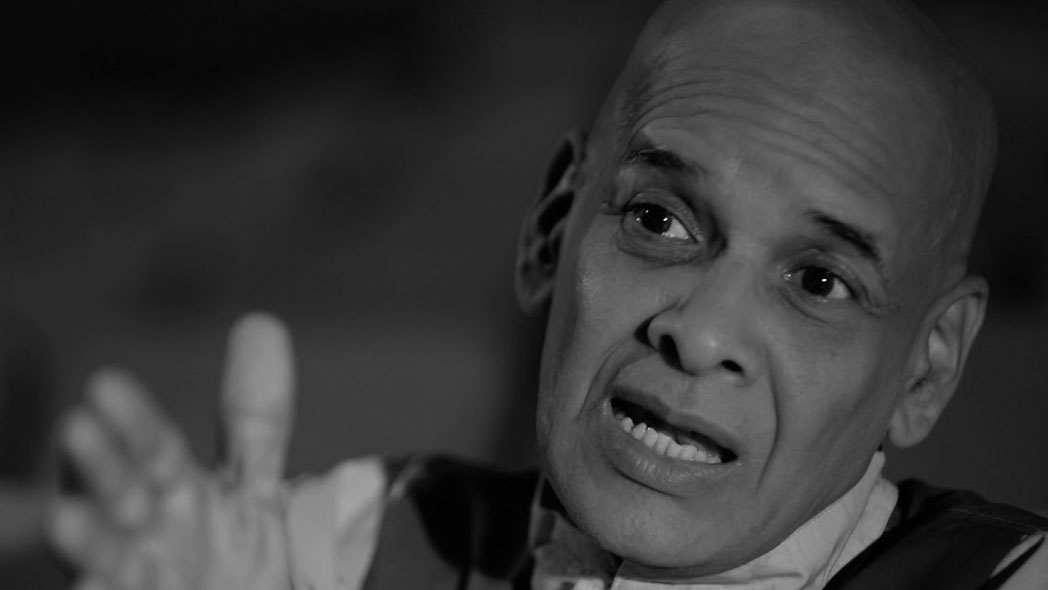

Manuel Moreno, herencia y sabor caribeño

Manuel Moreno es un músico venezolano percusionista, investigador, compositor, arreglista y docente. Director del proyecto Herencia Patarrumba y creador de los ritmos Patarrumba, Funk’ata, Ocumarengue y Tambolero se presenta este fin de semana por primera vez en Córdoba, junto a las Tamboreras Ensamble.

Por Soledad Sgarella para La tinta

Moreno tiene sangre caribeña y pasión por la música popular.

Dirige la agrupación venezolana Herencia Patarrumba, un proyecto que, nacido en 1999 a partir de distintas actividades en la Facultad de Ciencias Económicas Sociales (FACES) de la Universidad Central de Venezuela (UCV), propone, ante todo, expresar la herencia ancestral con la música como puente.

Con La tinta nos acercamos a preguntarle porqué se llaman así y qué saberes viene a compartir este fin de semana desde el más cálido y sabroso caribe.

—¿Por qué se llaman así: “Herencia Patarrumba”?

—Fíjate es una frase compuesta: herencia es la expresión de mi legado ancestral a través del toque del tambor, todo ese bagaje y esa influencia que actualmente le llamo incestral. Incestral lo digo desde ese legado que está inserto en mis genes, en mis células, en mi ser, que vibra en el toque del tambor. La sincro incestralidad… herencia significa eso, cómo a través del toque del tambor puedo expresar eso heredado de generación en generación, a través de la construcción de ritmos. De ahí viene la otra palabra, que es Patarrumba: es un género, un ritmo creado por este ser vivo, que también es otra palabra que se compone: Pata, de Patanemo, del estado Carabobo, Venezuela. Y Rumba de rumba para el rumbero, para el bailador de salón. Entonces, es la manifestación de un legado ancestral a través del tambor, donde se construye y se innova con propuestas rítmicas como el Patarrumba, un género bailable, donde intervienen tambores afro-venezolanos… y eso es algo particular de este proyecto que se une también a otras vertientes como el son, como el reggae, la samba. Patarrumba se suma a un conjunto de ritmos afrocaribeños que se van uniendo, es una sola voz de toda esa versatilidad que tenemos nosotros como sudamericanos.

La gira se llama Repica Sur, viene del repicar que es tocar. Repicar es hablar, es cuando en el tambor se hace una improvisación, se florea, entonces es que estemos todos en una misma línea: Perú, Ecuador, El Salvador, Brasil, Colombia, México, Costa Rica, Panamá, Chile.

Que el Sur repique su tambor. Estamos dándole mucha importancia a lo que es el corazón: el corazón es nuestro primer tambor, el que late desde el momento en que estamos gestándonos en ese vientre de la madre. En la Pachamama, pues. El tambor del universo también late y esa conexión entre la tierra, el ser y el universo representa ese repicar. De ahí es donde viene esta gira…

—Contanos un poco qué vienen a compartir en su gira por nuestro país…

—El compartir… bueno, es algo para nosotros de mucha importancia, porque de alguna manera es reconocernos. Esto de palpar lo que aquí acontece desde el punto de vista de la percusión. Y lo que en Venezuela nosotros tenemos. Hacer ese enlace, poder compartir, enseñarnos, encontrarnos, creo que una meta fundamental. Yo en mi caso he quedado sorprendido de verdad, porque el descubrir que acá hay tantas escuelas de percusión y que están activas, que se reúnen, que hacen intercambios, que investigan… ha sido una grata sorpresa para darle muchísimo valor por haber hecho el esfuerzo de llegar y acá nos hemos encontrado con ganas de compartir. Además, todo esto que es toda la música venezolana, que no se conoce pues tanto, nuestra música. Entonces esta gira nos permite hacer un pie, sembrar semilla, para recoger esa cosecha de la conjunción de estas corrientes percutivas que se están dando. Vernos. Intercambiar: qué hay, cómo hay… generar movimientos. Soñar con hacer festivales, y que bueno, que nosotros marquemos una pauta en el mundo de cómo desde Sudamérica podemos pues crear todo un movimiento percutivo.

—¿Por qué crees que es tan enriquecedor hacer música con otros y otras?

—Por el enriquecimiento. Una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que los medios en cada uno de los países, conocemos nuestras tendencias locales y a veces no nos llega la información de lo que acontece en los otros países hermanos. Siento que esta gira va a enriquecer de una manera muy notable y que va a permitir también.

Y por eso la importancia de que algunos de ustedes estén promocionando esto… nos permite visibilizarnos y lograr enlazar y encontrarnos, y compartir algo que es realmente desde lo tradicional y lo popular que nosotros hacemos, nuestra música folclórica, la que reúne a la familia, la que comparte un matrimonio en un cumpleaños, en un bautizo, la que se comparte en una feria. Esa es nuestra música, y si nosotros logramos desarrollar un intercambio permanente eso significaría que nuestra música latinoamericana estaría rotando por los oídos de cada uno de nosotros. Aquí en Centroamérica, de Norteamérica a Europa, África. Donde ya no haya fronteras… que nuestra música pueda llegar.

Enriquecernos, sumar y juntar nuestra informacion y generar un proceso de abundancia en función de aumentar las diferentes expresiones que hacemos, y visibilizarnos. Nuestra música merece ser conocida en el resto del mundo porque tenemos música orgánica, música donde siempre nuestro sentimiento y nuestras letras tienen que ver con lo que nos acontece a diario.

—Sos docente… ¿cómo ves el lugar del educador en el campo disciplinar de la música, o del arte?

—Es trascendental. Cuántico y multidimensional. Si nosotros logramos, que es parte de lo que también tiene que ver con las otras respuestas, que nuestra música popular pueda ir a las escuelas, universidades, institutos superiores, como una materia, como materias dentro del estudio, tendríamos a nuestros muchachos: confirmado antropológicamente, psicológicamente, y por todos los lados de la ciencia que la música hace desarrollar la inteligencia. Una, que te da un sentido de pertenencia, de lo que tú tienes de tus ritmos, de tus cantos y de tus danzas. Dos, que te permite cuando sales de tu país poder ofrecer y brindar de lo que tienes y conoces desde el punto de vista cultural. Tres, generar intercambios entre escuelas, entre localidades, entre países, entre naciones.

La música, nuestra música, debe ser parte de nuestra formación diaria de nuestro día a día. Uno como docente enseña y repite y repite y sigues aprendiendo de manera infinita cómo llegar y dejar información a los muchachos.

La música es un catalizador del estrés, es una aliviador de los dolores del alma, es un aliviador de las penas, de los romances, de los éxitos. ¿Qué no hace la música? ¿Qué no logra como un don milagroso en el ser humano? Es una de las mejores medicinas que tenemos. Debería estar en las áreas educativas, y también en los trabajos, en los hospitales. Y allí la importancia de la docencia, de sistematizar, registrar, crear universidades de las artes donde haya una fonoteca, una videoteca, donde haya todo un proceso que se mantenga y se registre la música popular de nuestros países. Para mantener un legado a través del tiempo.

Ya tú sabes de a donde vienes, a donde estás y a donde puedes ir. Las nuevas tendencias, los trabajos pos modernos, contemporáneos, sí, pero sabiendo cuál es tu raíz y para saber esa raíz, para tener ese conocimiento, hay que sistematizarlo. La importancia de transmitir el conocimientos de nuestros ancestros, que no se pierda de todo aquello y que se mantenga para saber quiénes somos. Para Manuel Moreno es un honor el Proyecto Herencia, y encontrarnos con nuestros amigos venezolanos aquí y estar profundamente agradecidos por el recibimiento y por los brazos abiertos, como nos han recibido acá.

Esperemos que esto se siga repitiendo, se siga dando y que quede en el tiempo nuestra música sudamericana.

► Manuel Moreno y Herencia Patarrumba. Viernes 15 en La Minerita (Av. 5 de Octubre 2100- Unquillo). A las 18 taller de Percusión Afrovenezolana. A las 22 concierto junto a Tamboreras Ensamble.

Lunes 18 en el Centro Cultural Paseo De Las Artes (Belgrano 750 Esq. Pasaje Revol – Córdoba). A las 18 taller de Percusión Afrovenezolana.

*Por Soledad Sgarella para La tinta.