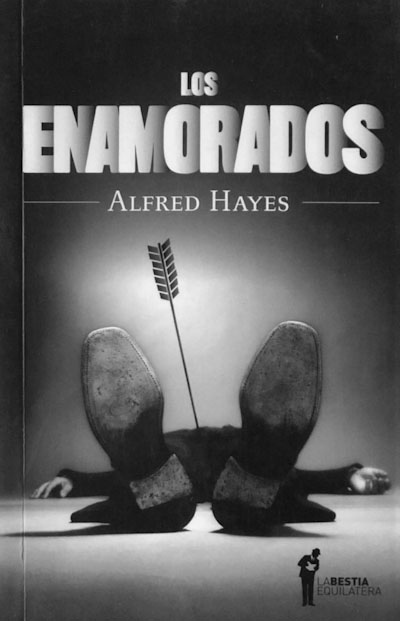

Los Enamorados, perdidos en el laberinto del amor

Por Manuel Allasino para La tinta

Los Enamorados es la cuarta novela del escritor Alfred Hayes, publicada en 1953. Con sutileza, Hayes crea los diferentes climas que atraviesa la historia. Lo sustancial reside en la agudeza de las observaciones sobre las contradicciones y ambigüedades de los personajes, el tránsito de la pasividad a la desesperación y el intento de reconciliación.

Los personajes sin nombre y casi sin pasado, son un hombre, algo escéptico (o así cree serlo) y una mujer joven, muy propensa a la ilusión, con una hija pequeña a cuestas. Él, presuntamente escritor, es un huésped de hoteles de paso. Ella, divorciada, busca sacarle a la vida un poco de gloria. Como trasfondo, siempre está la inquieta Nueva York, con sus multitudes anónimas, en la que no es fácil encontrar “un lugar limpio y bien iluminado” y donde los personajes se encuentran radicalmente solos.

En un momento de la novela Alfred Hayes realiza un juego maravilloso, y el narrador masculino le da paso a una voz femenina: una amiga que ve la situación desde afuera. Con esa acción aparece un tercer personaje que pone en perspectiva las idas y vueltas entre el desamor y la felicidad.

Los Enamorados no es un libro romántico, sino una novela que habla sobre el amor.

“Es raro, le dijo el hombre a la chica: duermo bien y tengo buen apetito, y sin embargo siempre estoy cansado; tengo dolores inexplicables en la espalda, que se me llena de nudos misteriosos; me duelen los ojos (aunque ya casi no leo y casi nunca voy al cine); y un gusto seco y áspero no se me va de la boca. ¿Y por qué, dijo el hombre, que le había prometido una historia, mirando y sonriéndole con rara circunspección a la chica que tenía todas las ventajas de no haber cumplido cuarenta, así como todas las desventajas, por qué me siento así? ¿Qué se me perdió que parece imposible de recuperar? ¿Qué hice, dijo, para ser tan infeliz y al mismo tiempo no estar convencido de que esta infelicidad, que me define como una atmósfera, sea real o justificada? Quizá, le dijo el hombre a la chica, con una mueca, eso sea lo que anda mal conmigo, si es que algo anda mal; ya no sé qué significan las cosas; me cuesta identificarlas; me siento paralizado. Por un lado están los objetos que componen mi mundo, y por el otro estoy yo, alguien que ya no es capaz de nombrarlos, un ornitólogo al que las plumas de todos los pájaros le parecen idénticas, un jardinero cuyas flores son todas iguales. ¿Crees, dijo el hombre con seriedad, que ese sea mi mal, si se trata de un mal? ¿Mi enfermedad, en el caso de que sea una enfermedad? Sí, dijo el hombre, con frecuencia me pregunto por qué doy la impresión de ser una persona muy triste aunque me empeño en que no estoy triste, en que se equivocan; pero cuando me miro en el espejo resulta que es cierto, mi cara está triste, mi cara está realmente triste, y me doy cuenta (y le sonrió a la chica, porque eran las cuatro y el día menguaba y ella era muy bonita, de a poco se había vuelto cada vez más bonita, lo cual era muy sorprendente) de que después de todo tienen razón, estoy triste, más triste de lo que yo mismo sé. Empezó a contarle su historia”.

“Es raro, le dijo el hombre a la chica: duermo bien y tengo buen apetito, y sin embargo siempre estoy cansado; tengo dolores inexplicables en la espalda, que se me llena de nudos misteriosos; me duelen los ojos (aunque ya casi no leo y casi nunca voy al cine); y un gusto seco y áspero no se me va de la boca. ¿Y por qué, dijo el hombre, que le había prometido una historia, mirando y sonriéndole con rara circunspección a la chica que tenía todas las ventajas de no haber cumplido cuarenta, así como todas las desventajas, por qué me siento así? ¿Qué se me perdió que parece imposible de recuperar? ¿Qué hice, dijo, para ser tan infeliz y al mismo tiempo no estar convencido de que esta infelicidad, que me define como una atmósfera, sea real o justificada? Quizá, le dijo el hombre a la chica, con una mueca, eso sea lo que anda mal conmigo, si es que algo anda mal; ya no sé qué significan las cosas; me cuesta identificarlas; me siento paralizado. Por un lado están los objetos que componen mi mundo, y por el otro estoy yo, alguien que ya no es capaz de nombrarlos, un ornitólogo al que las plumas de todos los pájaros le parecen idénticas, un jardinero cuyas flores son todas iguales. ¿Crees, dijo el hombre con seriedad, que ese sea mi mal, si se trata de un mal? ¿Mi enfermedad, en el caso de que sea una enfermedad? Sí, dijo el hombre, con frecuencia me pregunto por qué doy la impresión de ser una persona muy triste aunque me empeño en que no estoy triste, en que se equivocan; pero cuando me miro en el espejo resulta que es cierto, mi cara está triste, mi cara está realmente triste, y me doy cuenta (y le sonrió a la chica, porque eran las cuatro y el día menguaba y ella era muy bonita, de a poco se había vuelto cada vez más bonita, lo cual era muy sorprendente) de que después de todo tienen razón, estoy triste, más triste de lo que yo mismo sé. Empezó a contarle su historia”.

La novela tiene una extrema levedad, su materia se compone de muy pocos elementos considerados indispensables en los mundos literarios. Se cuenta una historia de amor, con todos los ingredientes: besos, abrazos, angustias, celos, encuentros, llantos y recuerdos.

Las modulaciones de la voz narrativa muestran una habilidad notable para hacer poesía con las cosas, en imágenes prosaicas y casi siempre logradas. Es la misma voz que es capaz de matizar con humor elegante una escena de celos y lograr mantener con maestría el equilibrio justo entre la franca desolación y su relato irónico.

“Hubo, en realidad, un solo incidente que me sacudió de la parálisis que me había autoasignado: fue cuando descubrí que le faltaba uno de los pendientes de plata antigua que le había regalado. Al principio dijo, aunque no quisiera mentirme, que lo había perdido; pero al ver que no le creía y me enojaba y sospechaba algo, admitió, poniéndose colorada, que el pendiente estaba, suponía, en el fondo del río Hudson, lo que sonaba incluso más increíble; pero allí estaba, creía ella: en el fondo del río, adonde él lo había arrojado una noche en la que habían salido a dar una vuelta en coche y habían estacionado frente a la barranca oscura. Ella le tenía mucho cariño a aquellos pendientes. Eran tan bonitos y le quedaban tan bien a su cabeza pequeña y su cuello largo; habían sido muy importantes para ella y yo lo sabía, ¿no? Se había enfurecido con él. También lo sabía, ¿no? Pero no hubiera podido evitarlo; todo había sucedido de manera tan rápida e inesperada. Estaban sentados en el auto, con la radio encendida, miraban las luces del parque de diversiones y escuchaban música, cuando él, sin prevenirla, extendió la mano, le quitó el pendiente y lo arrojó hacia el río. Ella suponía que se había hundido; no había forma de asegurarse; en vano lo hubiera buscado”.

Alfred Hayes apuesta todo el tiempo a profundizar muchísimo en sus personajes, especialmente en el masculino. La pareja, que no difiere de muchas otras parejas en circunstancias parecidas, es sometida a un escrutinio minucioso y detallado.

“El sufrimiento me daba una importancia que ningún otro sentimiento me había proporcionado. Era como un destino. Al sufrir creía que amaba, porque el sufrimiento era la prueba, el testimonio de un corazón que hasta entonces consideraba seco. Al haberme fallado la felicidad, era la infelicidad lo que me llevaba a creer que estaba, o había estado, enamorado; y era fácil confiar en la realidad de la infelicidad cuando tenía ante mí la prueba de noches sin dormir y la amargura de estirar el brazo en la oscuridad para tocar lo que ya no estaba. La contracción enferma del corazón era irrefutable; había una verdad melancólica en el sufrimiento que me volvía real ante mis propios ojos. Había días en que la olvidaba, aunque no eran frecuentes, y por un rato era como si nunca hubiera existido; pero después, el gesto involuntario de una chica cualquiera, un perfil accidental, un sombrero como el suyo, la restituía y restituía el sufrimiento, y de nuevo anhelaba verla o encontrármela. Recordaba sus estados de melancolía. Recordaba que decía: no me mires cuando me pinto los labios, porque me pone nerviosa. Que siempre había algo que acababa de perder o no sabía dónde lo había dejado, y la desesperación con que revisaba la profundidad de su cartera. Que había que convencerla para que se pusiera botas los días de lluvia. Y su miedo a envejecer, porque pensaba que su belleza se desvanecería y se veía marchita a los treinta y cinco. Ahora llevaba otra vida. Vivía en un mundo del que yo estaba excluido, y me había abandonado en un inmenso vacío. El mundo en el que vivía ahora era uno que yo consideraba, en privado, superior al mío. Y a veces, a pasar bajo los toldos de los grandes clubes nocturnos con sus porteros uniformados, creía que iba a encontrármela ahí, o, al ver poderosos coches oscuros detenerse junto al cordón, pensaba que ella bajaría de uno de esos vehículos. Mi incapacidad para retenerla era simplemente uno más de los fracasos que debía soportar en mi lucha contra el mundo, y la verdad es que no tendría que haber esperado una victoria. Que al final ella hubiera elegido esa vida, la que representaban los poderosos sedanes y los toldos y los porteros uniformados, ahora me parecía inevitable. Contenía todos los atractivos, todas las promesas. Supuse que para entonces las dentelladas habrían desaparecido y ella estaría usando sus vestidos de siempre”.

Alfred Hayes escribió por única vez una obra maestra: Los Enamorados. Afinada y entonada por una voz que no permite dudar acerca de lo que cuenta, esta novela trabaja de manera magistral la tortuosa confesión de un hombre perdido en el laberinto del amor.

Sobre el autor

Alfred Hayes (1911 – 1985) nació en Inglaterra, pero fue criado en Nueva York. Como la de Raymond Chandler, otro inglés trasplantado a los Estados Unidos, la voz de Hayes es característica e inconfundiblemente norteamericana. Después de su servicio durante la Segunda Guerra en Italia, colaboró con directores de cine de la escuela neorrealista: Rossellini y De Sica. Aunque esta actividad no terminó con su carrera literaria, la interrumpió penosa y definitivamente. En un esfuerzo por encontrar símiles en otras artes, la gloria del estilo de Hayes ha sido comparada con las tersas síncopas de Thelonious Monk.