Ojo de loca no se equivoca

Por Tomás Fernández para La tinta

Arturo Prat comandaba los marinos chilenos a bordo del buque Esmeralda en plena Guerra del Pacífico con Perú y Bolivia. Estas jóvenes naciones se disputaban el control de las fronteras, lo que desató una batahola por más de cinco años.

En medio de la pólvora que agitaba las aguas, el capitán Prat, camino a convertirse en prócer de su patria, decidió juzgar junto a un tribunal de la embarcación a dos marinos a diez años de cárcel en Valparaíso, sin antes recibir 50 azotes en la proa, culpados de haber mantenido sexo entre ellos. La guerra no aceptaba este tipo de lujurias.

Pedro Lemebel se enteró de este relato y le pareció bien contarlo. Más allá de que el amorío entre hombres fuera mal visto en un ambiente militar, y en toda la sociedad del siglo XVIII, el dato de que ambos marinos se salvaron del combate naval de Iquique cinco años después le daba a la historia cierto aire de justicia romántica. “Se salvaron por putos” dirá Lemebel años más tarde.

Lemebel quería contar las historias de esos antihéroes, los perdedores, los corsarios de ese mundo que no encajaban en ninguna clase social, los siempre marginados, los forajidos de esos desiertos chilenos sin rumbo, los travestis pobres de las esquinas, los enfermos de sida tratados sin alma.

Y cuestionar a un prócer de su patria también lo hacía más contracultural aún.

Lemebel se antojó tanto con esas historias que llegó a publicar seis libros con relatos hechos crónicas, una novela y varios textos que supo leer en Radio Tierra, un medio alternativo impulsado en los 90.

Veintiún años tenía cuando el golpe de Estado de Pinochet en 1973 entró a la historia de Chile para llenar diecisiete años de oscuridad y sangre. Una década atrás, se egresaba de la Universidad pública como profesor de Artes Plásticas y con el correr de los años soltaría la docencia para aferrarse al arte y provocar con su impronta homosexual. “Cuando nos dijeron que lo que hacíamos nosotros se llamaba performance nos encantó” –relata en una entrevista– “nos postulábamos desde afuera del arte”.

Todavía en dictadura y en el marco de una toma realizada por estudiantes de la Facultad de Artes, cabalgó desnudo sobre las calles de Ciudad Universitaria en reclamo del ingreso de las minorías a la Universidad.

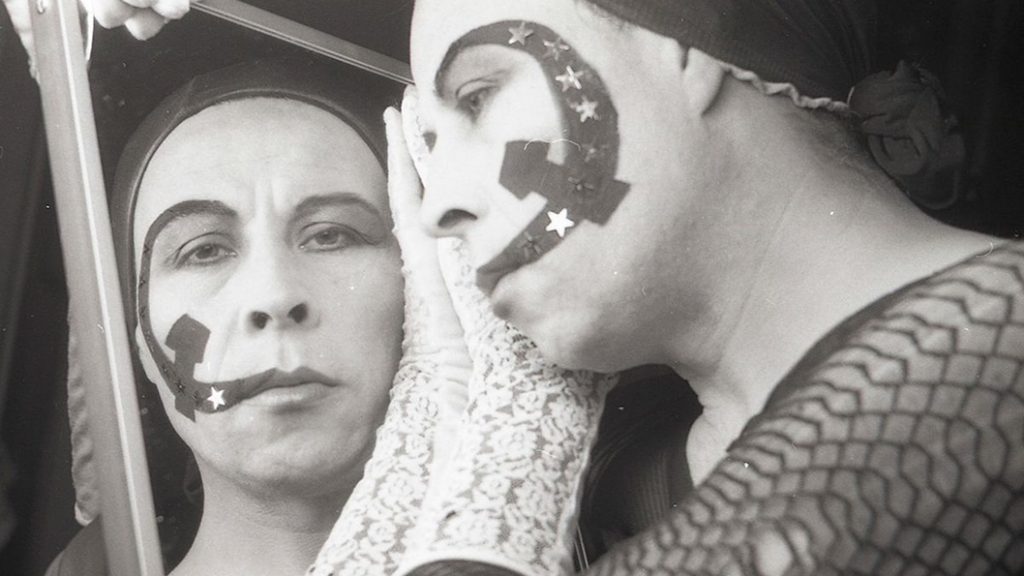

El 12 de octubre de 1989, cuando todavía se proclamaba el día de la raza, Pedro Lemebel junto a Francisco Casas montaron una intervención en la Comisión Chilena de los Derechos Humanos. Con el torso desnudo, pantalones negros y descalzos bailaron una cueca, baile típico de Chile, sobre un mapa de América del Sur de varios metros cuadrados cubierto con vidrios de botellas rotas de Coca-Cola.

Bailaron la “cueca sola” –sin pareja– que representaba la ausencia de aquellos hombres que se tragaba la dictadura y dejaba bailando solas a las mujeres. Las yeguas del Apocalipsis (así se nombraron para darse a conocer) sacudían los medios y los estantes quietos de la cultura chilena.

Escribió el manifiesto Hablo por mi diferencia con una potencia única que todavía perdura. “Mi escritura es estrategia de supervivencia más que letra de vitrina” supo decir. Si con sus intervenciones artísticas logró desparpajo, con su literatura moldeó un estilo similar: reivindicar la homosexualidad y burlarse de la sociedad burguesa mostrando sus miserias humanas.

Vivió 63 años. Nació en un barrio marginal de Santiago y murió en 2015 producto de un cáncer de laringe. El día de su entierro, en la Iglesia Recoleta Franciscana, una escuela carnavalera metió fiesta en su funeral. Hubo plumas, risas y cantos. “Los marginados de la ciudad llegaron a velarlo: putos, gitanos, cantores callejeros, locas perdidas, teatreros de plaza, viejas de barrio. Los protagonistas de sus historias y sus destinatarios” escribió Patricio Fernández tras su muerte. Esa tarde de enero, el grupo de folclore Illapu entonó la canción «El necio» de Silvio Rodríguez.

«Yo no sé lo que es el destino

Caminando fui lo que fui

Allá dios, que será divino

Yo me muero como viví».

*Por Tomás Fernández para La tinta