Raúl Gonzáles Tuñón: Del puerto a la trinchera

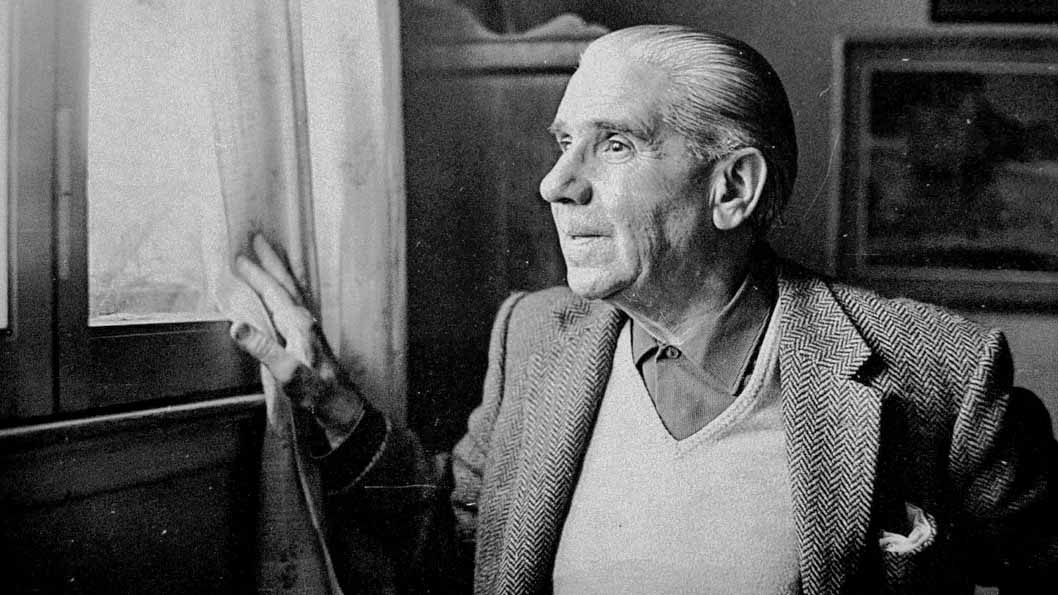

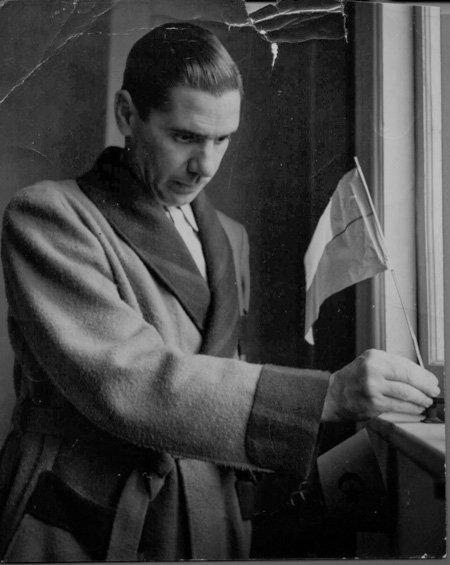

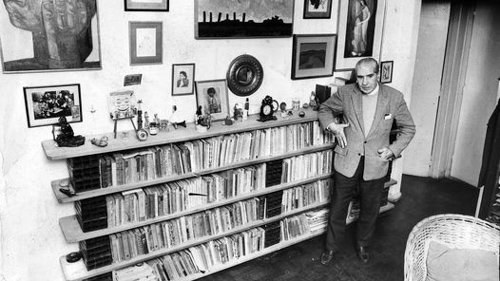

Fue el 14 de agosto de 1974. Partió para siempre Raúl González Tuñón, a los 69 años de edad.

Por Mariano Pacheco – La luna con gatillo

«El escenario esencial deja de ser el arrabal con sus puertos y sus cafetines para dar lugar a la trinchera.

Y si de la vanguardia se deriva hacia eso que solía llamarse ´compromiso´

es porque el viaje estético en dirección a Europa se ha trocado en ´viaje militante´».

David Viñas, Cinco entredichos con Raúl González Tuñón

La primera guerra mundial hizo estallar por los aires no sólo los cuerpos de miles de personas, sino también gran parte de las esperanzas de la humanidad en el progreso. A pesar de ello los inicios de la década del 30 serán muy propicios para que la imaginación encuentre sus lugares y se ligue a las perspectivas de transformación radical de la sociedad a escala planetaria.

La debacle, la crisis internacional del capital en 1929 hicieron que el triunfo de los bolcheviques en Rusia, en 1917, se reactualizara una década después, más allá de que no hubiese sucedido en esos años lo que se esperaba. A saber: la extensión de la revolución proletaria a otros países, sobre todo los modernos y desarrollados Estados europeos. Se sabe: donde hay crisis hay posibilidad de un nuevo comienzo.

Raúl González Tuñón, como hombre de letras y con una sensibilidad política de izquierda no estuvo exento, como muchos otros hombres y mujeres de su generación, a estos cambios virulentos que comenzaron a imponerse en el mundo de entonces.

Son años de definiciones y de radicalización política. En julio de 1928 el Congreso de la Internacional Comunista avanzaba en posición de «clase contra clase», rompiendo su anterior política de alianzas con otros sectores de la izquierda y el progresismo no comunista (principios que serán ratificados cuatro meses más tarde, en su Octavo Congreso, por el Partido Comunista de la Argentina). Discusiones y definiciones políticas que van de la mano de otras discusiones estéticas, sobre todo en torno al rol del arte y la literatura en la sociedad, sea en las socialistas como en las capitalistas en el camino hacia la revolución.

Nada de esto puede dejar de tenerse en cuenta si queremos pensar, por ejemplo, el tránsito del Raúl González Tuñón desde La calle del agujero en la media (su tercer libro de 1930), La rosa blindada (homenaje a la insurrección de Asturias y otros poemas revolucionarios), su séptimo libro de 1936, pasando por algunos textos anteriores, como los recopilados en Todos bailan o los poemas publicados en la revista Contra. Es el movimiento que parte primero desde los puertos de Buenos Aires para desembarcar en París, y desde allí a otros puertos imaginarios, para luego desembarcar en un nuevo puerto, ya no estético sino político. Puerto que deviene trinchera y compromiso combatiente, sin por eso abandonar nunca la palabra como lugar de combate.

La calle del agujero en la media

«Ternura de canciones marineras dormidas sobre el vientre verdoso de los puertos…

Puertos, partidas, las palabras más lindas que conozco;

todas las vías conocidas por mí, vagabundo de estaciones…».

Raúl González Tuñón, Petrouchka

Es bastante directa la relación que puede establecerse entre texto y contexto, entre poema y experiencia en estos años de Raúl González Tuñón. Resulta difícil no leer los poemas reunidos en La calle del agujero en la media en serie con su visita a París (viaje que se financió con el dinero que obtuvo al salir ganador del Premio Municipal de Poesía en 1928, tras la publicación de Miércoles de ceniza, su segundo libro). En ese viaje, por ejemplo, Tuñón se topó con los surrealistas, entre otros personajes de la cultura europea del momento. Conoció entonces a André Bretón (uno de sus máximos referentes) y leyó su segundo manifiesto. El contacto con este movimiento llevaron a Tuñón, en gran medida, a realizar un proceso a partir del cual logra realizar un proceso de estetización del mundo a través de la palabra. Tal como recuerda Beatriz Sarlo, conviene no olvidar que en París, Tuñón se sitúa en un mundo de códigos culturales que comienza a incluir la política. «El viaje, de este modo, se transforma en una necesidad y en una condición de la literatura”.

Una estética construida a fuerza de mezclar su mirada sobre el mundo con su experiencia de viaje. Importantes técnicas del arte contemporáneo aparecerán entonces: el collage de la pintura y el montaje del cine, principalmente, aunque también otros procedimientos de la escritura, no necesariamente poéticos, como el discurso periodístico (sobre todo la lógica del telegrama). Esa mezcla, entonces, abrirá su perspectiva a una experimentación formal, que hace del montaje desprejuiciado su gran caballo de batalla.

Una estética construida a fuerza de mezclar su mirada sobre el mundo con su experiencia de viaje. Importantes técnicas del arte contemporáneo aparecerán entonces: el collage de la pintura y el montaje del cine, principalmente, aunque también otros procedimientos de la escritura, no necesariamente poéticos, como el discurso periodístico (sobre todo la lógica del telegrama). Esa mezcla, entonces, abrirá su perspectiva a una experimentación formal, que hace del montaje desprejuiciado su gran caballo de batalla.

La poesía aparece así como experimentación, pero también, como oficio, similar al del titiritero y el prestidigitador, cuyo arte es la ficción, entendida la poesía como cierta magia de la modernidad, entremezclada con cierto ideal de periodista que mira, da cuenta de lo que ve, juzga y agita sobre lo que piensa. Y será precisamente esa mezcla la que le permitirá a Tutón realizar ese movimiento a partir del cual la magia poética no niegue la inmundicia del mundo, sino que la contenga.

Y si bien el viaje provoca una inflexión que desplaza el imaginario político-ideológico, un movimiento del yo lírico al nosotros, como tan bien supo señalar Davis Viñas, para nada provoca en Tuñón, por ejemplo, un abandono de la palabra por la política, o un desentenderse de las preocupaciones de la composición y de la técnica. La persistencia del personaje Juancito caminador (que fue incorporado a partir de su segundo libro, Miércoles de ceniza) puede ser uno de los engranajes de continuidad entre los planteos anti-burgueses de los primeros libros, y los planteos socialistas de los siguientes. De hecho, Juancito caminador funciona como una figura a partir de la cual Tuñón puede realizar un fuerte desplazamiento textual, desde los bajos fondos porteños hacia el otro margen: el cosmopolita, el de la cultura y la política internacional. Primer alias de Tuñón, Juancito caminador es el poeta irónico, el poeta de los ladrones, él mismo un poco ladrón. Supo contar el propio autor que el personaje existió históricamente: era un mago (Johnnie Walker), a quien conoció actuando en un circo en la Patagonia, de quien se hizo amigo, sobre todo por su voluntad de acercarse al hombre que tenía el mismo nombre que su whisky preferido.

Personajes como este, entonces, le permitirán a Tuñón llevar adelante sus principales operaciones de escritura: mezcla de lenguajes, textos impuros y de procedencia diversa, compuestos a su vez de retazos de otros discursos contemporáneos: diarios, carteles, telegramas, avisos clasificados, publicidades, estribillos de canciones infantiles, y, por supuesto, discursos que realizan una crítica política de la cultura contemporánea.

Corte y pegue

«Anduve bebiendo el buen vino rojo y alegre como una canción,

rojo y alegre como una revolución».

Raúl González Tuñón, Escrito sobre una mesa de montparnasse

En la serie de poemas reunidos en Todos bailan y La calle del agujero en la media podemos rastrear con claridad como la exaltación del presente y la apología de la ligereza funcionan como marcas distintivas del viaje, donde la risa y la alegría hacen de la poesía una conversación. En su introducción-presentación a una de las ediciones que reúnen estos dos libros, el crítico argentino Daniel Freidemberg aseguró que en estos poemas Tuñón se acerca a lo que Apollinaire llamó alguna vez “poema-conversación”, basado en una “confidencialidad táctica”, en una “complicidad” entre quien habla y quien lee el poema. Y a su vez, destacó que es en La calle… (el “gran libro parisiense”, el de mayor cercanía con el surrealismo), donde aparecen por primera vez personajes obreros, chicos pobres, gente de barrio.

Es en poemas como “La cerveza del pescador de Schiltigheim”, “Escrito sobre una mesa de Montparnasse”, “La calle del agujero en la media”, “Marionettes” y Petrouchka”, de La calle…, o “George Bancroft”, “Juancito caminador” y “Relato de un viaje”, de Todos bailan, donde la jovialidad puede funcionar como clave de lectura. Jovialidad de los viajes, de las mujeres, del vino y de las drogas; del placer de la conversación y el conocimiento de nuevos lugares; el cruce entre el mundo real, y la imaginación.

Es en poemas como “La cerveza del pescador de Schiltigheim”, “Escrito sobre una mesa de Montparnasse”, “La calle del agujero en la media”, “Marionettes” y Petrouchka”, de La calle…, o “George Bancroft”, “Juancito caminador” y “Relato de un viaje”, de Todos bailan, donde la jovialidad puede funcionar como clave de lectura. Jovialidad de los viajes, de las mujeres, del vino y de las drogas; del placer de la conversación y el conocimiento de nuevos lugares; el cruce entre el mundo real, y la imaginación.

Por otro lado, los poemas de Todos bailan (publicado cuando el Frente Popular ya ha triunfado en España y los inicios de una Guerra Civil comienzan a aparecer más como certeza que como posibilidad), dan cuenta de esa politización creciente de Tuñón y otras tantos hombres y mujeres de su generación.

Esa mezcolanza entre su vocación surrealista y su compromiso en ascenso puede verse expresada, por ejemplo, en el ya citado Juancito caminador, personaje que amaba tanto a las muchachas, el vino, el opio y los poemas de Rimbaud, como las bombas. Poema que comienza: “Traigo la palabra y el sueño, la realidad y el juego de lo inconsciente,/ lo cual quiere decir que yo trabajo con toda la realidad” (palabras que se hacen eco de la de los surrealista, quienes afirmaron, en una encuesta que les realizaron en 1928, que el suyo era el único movimiento que se planteaba cambiar la totalidad de la vida), y termina afirmando: “y mi corazón continúa alegre y violento/ como el corazón alborotado de un mundo nuevo”.

Como puede leerse, aunque la mezcla se sostiene, no está exenta de una profunda tensión. En “Cosas que ocurrieron un 17 de octubre”, por ejemplo, escribe: “A los 20 años sólo creíamos en el Arte, sin la vida, sin la Revolución/ Volveremos a las usinas, al olor de la multitud, a los descarrilamientos…”. Conviene no olvidar, de todos modos, que la mayoría de los joviales poemas de La calle… conviven ya con otros como “Usina” y “Sobre las catedrales, sobre la guerra”, donde Tuñón da cuenta de las penurias del proletariado de las usinas y también, que Europa es «un soldado dormido sobre su mochila». Posición que se va a ir profundizando al compás de los acontecimientos europeos, que tienen pendiente al mundo entero.

Brigadista de choque

«Contra la demagogia burguesa

Contra la pedagogía burguesa

Contra la academia burguesa

Contra

Contra

Contra el fascismo super expresión del capitalismo desesperado…».

Raúl González Tuñón, Brigadas de choque

Entre La calle… y Todos bailan, de todos modos, está el lanzamiento (el 28 de abril de 1933) de Contra, la revista de los francotiradores, que Tuñón dirige y donde publica incendiarios poemas como “Brigadas de choque”, texto que no podrá incluir luego en la edición de Todos bailan (como sí hizo con otros poemas publicados en esa revista), porque aun dos años más tarde permanecerá abierto un proceso judicial contra él, por el cual de hecho permaneció detenido cinco días y por el cual la revista fue clausurada.

Poema de combate en el que reclama “el puño cerrado frente a la burguesía” y se propone, desde esas “brigadas de choque de la poesía” que él integra, dar “a la dialéctica materialista el vuelo lírico de nuestra fantasía”. Con menos prejuicios que en otras épocas (como las actuales), Tuñón afirma (ya no desde un yo, sino desde un “nosotros los comunistas”, como destaca Viñas) que la constitución burguesa le da risa, y que junto con sus camaradas quiere la dictadura que “asegurará la libertad del mañana”. Es decir, la dictadura del proletariado, central en la teoría marxista, a la hora de pensar la transición del socialismo al comunismo. Poema-manifiesto en el que se expresa el hartazgo frente a la cultura burguesa y se declara la “guerra a las clases dominantes”, en el camino hacia un “arte puro” en una “sociedad sin clases”.

Contra es una revista de intervención política de izquierda que, de todos modos, no se inscribe en los marcos del realismo socialista, sino en oposición a él, promoviendo un proyecto que vincule a la estética vanguardista y a la militancia política, siempre dentro del «restringido-amplio» campo de la izquierda. De allí que la bajada de la revista esgrima: “Todas las escuelas. Todas las tendencias. Todas las opiniones”.

Contra es una revista de intervención política de izquierda que, de todos modos, no se inscribe en los marcos del realismo socialista, sino en oposición a él, promoviendo un proyecto que vincule a la estética vanguardista y a la militancia política, siempre dentro del «restringido-amplio» campo de la izquierda. De allí que la bajada de la revista esgrima: “Todas las escuelas. Todas las tendencias. Todas las opiniones”.

Esta posición de compromiso junto al comunismo se irá acentuando y ya no dejará lugar a dudas, pocos años después, cuando publique La rosa blindada. Allí esta posición se hará explícita, en el prólogo a la primera edición libro (“A nosotros, la poesía”), cuando Tuñón construya esa suerte de «Manifiesto para la coyuntura». Allí afirma, fundamentalmente, que el poema revolucionario debe tener casi siempre ese ritmo de marcha, de himno, que permite a un poema ser cantado. También sostiene que el poeta no debe renunciar a ser poeta, pero tampoco a estar al servicio de los otros, porque en una época intensa, dramática, de negación y creación como las que les toca vivir, deben apostar por confundir lo político y lo artístico, colocándose del lado de la revolución y construyendo un arte de oposición.

“Nosotros tendremos la suerte de recibir a la revolución cantando, después de haberla cantado y deseado, sin descuidar la técnica y sin dejar de haber intervenido más o menos concretamente en la lucha”, dice, antes de tomar distancia de sus planteos surrealistas (de los cuales, sin embargo, no se arrepiente, porque según expresa, «sirvieron para sacudir la modorra, ganar la calle y ejercitar la valentía» en un momento dado). Sin embargo, a pesar de todas esas declaraciones de combate antifascista y por el socialismo, cuando culmina su manifiesto expresa que le gustaría estar listo para cuando haya que disparar sobre alguien, que sea con un poema o con lo que sea, así como le gusta charlar en cualquier mesa, y si es delante de un vino mejor. Persisten aquí, como puede verse, los ecos de otros poemas, líneas como las que mezclaban el «rojo y alegre» de un buen vino, con el «rojo y alegre» presentes en una revolución.

1936, por otra parte (además de ser el año en que publica La rosa blindada) es el año en que se inicia la ofensiva franquista sobre la República (la Guerra Civil Española). Punto de inflexión, ya que la lucha que comenzará a desarrollarse en España va a adquirir carácter internacional. Preludio de la Segunda Guerra Mundial, es leída por sus contemporáneos, sin embargo, como un paso hacia el mundo nuevo que vendrá. Lo que vendrá, de todos modos, no será la victoria de la revolución, sino su derrota. Una de las experiencias más potentes y más trágicas de todo el siglo XX, de la que Raúl González Tuñón será no solo contemporáneo sino un comprometido y entusiasta partícipe.

De aquellas andanzas y combates surgirán nuevos poemas, que irá escribiendo al fragor de cada batalla, tal como un periodista publica sus artículos, notas y crónicas de cada acontecimiento del que participa o a los cuales asiste. Varios de sus poemas, incluso, serán cantados en las trincheras republicanas, sin que los combatientes sepan a quien pertenecían. ¿Puede pedir algo más grato un poeta revolucionario? Un poema que pierde su autoría para transformarse en himno de combate colectivo por la emancipación de la humanidad.

Por supuesto, en este transcurrir histórico el rojo será cada vez menos el alegre del vino y cada vez más será el enlutado rojo de la sangre… esa que miles de hombres y mujeres, ancianos y niños, españoles y de todas partes del mundo, van a dejar en los campos y ciudades de España, mientras son masacrados por las balas y bombas del fasciscmo, mientras gritan consignas de resistencia y entonan canciones de combate con las letras de Tuñón.

*Por Mariano Pacheco – La luna con gatillo