Cuando Walsh solo escribía

Es el arquetipo del intelectual comprometido con su tiempo y un ejemplo ineludible para el periodismo de investigación. Pero antes de eso, fue un escritor de cuentos extraordinario. En octubre de 1953, con la publicación de su primer libro de relatos, comenzó a desarrollar su faceta menos explorada. Viaje al interior de la ficción walsheana.

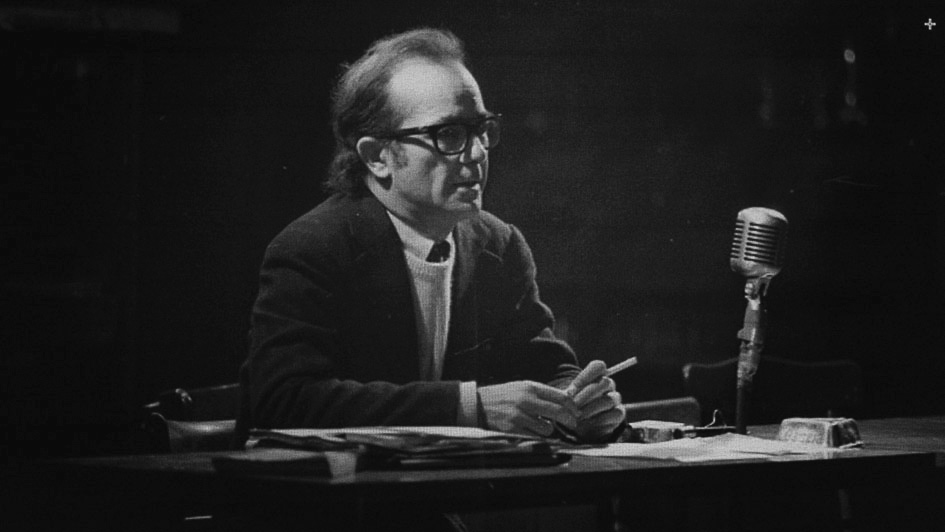

La foto es poderosa, dice más de lo que muestra. La pesada carga simbólica excede la biografía y hace foco en un rasgo del fotografiado; las partes del todo que se hicieron mitológicas. La metonímica elección de la historia se concentró en el final.

Los lentes.

De marco negro y robusto, esos que usan los que ven mal, los que necesitan la mediación del cristal entre el ojo y el afuera. Y luego la imagen del vidrio roto, agujereado, baleado.

La máquina de escribir.

Herramienta que contiene gatillos en lugar de teclas y municiones sustituyendo la letra impresa, cargada de tinta. Arma letal, multiplicadora, con la que eligió disparar la violencia contenida.

La cámara fotográfica.

Colgando, en el pecho, esperando el instante epifánico del testimonio o para retratar a la familia, tal vez, o a los dorados y los surubíes extraídos del Delta, en Tigre, en un atardecer plácido y crepuscular.

La camisa.

Blanca y limpia, debajo de la corbata negra, recta y sobria, colándose inmaculada dentro del pulóver escote en V, finalizado con el saco oscuro y abierto que espera el disparo inminente.

El intelectual que comienza a cuestionarse el ajedrez, la lectura sosegada, la escritura solitaria y despolitizada, un día remoto, en la mitad del siglo pasado, en una ciudad bonaerense y universitaria, cuando alguien le susurró al oído: “Hay un fusilado que vive”. El trabajo con el lenguaje (ese que eligió luego de limpiar vidrios, lavar copas y comerciar con antigüedades) adopta otra dimensión. Ya no traduce. Tampoco entreteje tramas para que su detective, el corrector implacable, las esclarezca. Los relatos policiales —sin bien describen el vínculo complejo de la sociedad con el crimen— son apenas destellos superfluos e inofensivos frente a la reverberación atronadora de la denuncia, de la verdad.

¿Se habrá enterado el rubio de escasa cabellera, bajito, de voz chillona, que en el sur, más al sur que su Nueva Orleans natal, un descendiente de irlandeses, crecido en la Patagonia y formado unos kilómetros más al norte, tres años más joven que él, ya lo hacía?

Muy probablemente no.

—No está mal como primer rudimento del nuevo género, pero le falta estilo, mirada ajena. Usted solo quiso expulsar a un gobierno del poder— diría la voz que no parece de un ser humano, susurrante, mientras el cuerpo que la contiene y la sufre, sorbe pausado el brandi.

—Lo suyo es una prosa de genio, no hay dudas al respecto. Pero ni siquiera denuncia la tenencia de armas que causa zozobra en su país. Es una visión estetizante que agoniza frente al poder de la historia que la hacen los pueblos con sus luchas. La literatura debe dar respuesta a la subversión de las necesidades— le contestaría, en caso de haberse verbalizado el primer diálogo, el otro, desde el extremo opuesto de la mesa, alternando la mirada entre el rostro níveo que lo enfrenta y la cuchara en el café que revuelve automática.

—Pero eso ya no es literatura, es un panfleto coyuntural, ajeno a las bondades que propone el arte. Nace con fecha de defunción— insistiría, orondo, el de manos pequeñas y de seda, antes de expulsar el humo del cigarrillo.

—El placer onanista de la prosa es el que está destinado a morir. El mundo está en guerra y la literatura no debe ser ajena— así finalizaría, tal vez encolerizado, el hombre de rostro adusto, nacido en el subdesarrollo.

El encuentro conjetural, (una posible escena ficcional de la non fiction) pudo haber ocurrido en un bar, sin más testigos que un mozo, en Buenos Aires o Ciudad de México o Nueva York, bajo la luz tenue de una lámpara colgante, refugiados del gris ceniciento del cielo otoñal. Truman Streckfus Persons (conocido como Truman Capote) popularizó el género con la joya literaria que tituló A sangre fría, gracias a la gravitación preponderante de la literatura norteamericana; el canon lo dio como fundador. En los basurales pestilentes de José León Suárez o en un pueblo remoto, agreste y manso de Kansas, dos hombres ensanchan el horizonte de posibilidades de cómo contar una historia.

Las motivaciones son diferentes y opuestas recepciones de sus trabajos. Walsh denuncia a la “Revolución libertadora”: la administración del Estado, arrebatada por la fuerza, es quien asesina. Desenmascara el artilugio con el que quisieron legalizar los fusilamientos. Un caso paradigmático en el tercer mundo: la fuerza asesina la ejercen dictaduras ilegítimas. El caso de Capote y de Estados Unidos es otro. El enemigo interno, el comunismo, ya fue desmantelado décadas atrás. Las fronteras están blindadas y un ataque exterior es improbable. Los norteamericanos viven parados sobre una industria de confort sin precedentes. Otro ciudadano, sin motivo aparente, puede entrar en su casa y fusilar a su familia. El asesino puede ser un vecino, un asistente a la misa de los domingos o el dependiente de la tienda de discos; las posibles víctimas, todos.

Rodolfo Walsh es el arquetipo y ejemplo de intelectual comprometido con las causas políticas de su época. En momentos de extrema agitación, el debate se centró en los artistas que comulgaban con ideas revolucionarias, alentados por los movimientos de liberación del tercer mundo. Walsh recorrió el amplio espectro que va desde el nacionalismo a la izquierda, al calor de ese debate. El planteo no era novedoso, en la primera parte del siglo XX Lukács (defensor del realismo socialista) y Bretch (quien planteaba cierto extrañamiento de la obra de arte como camino a la toma de conciencia) bifurcaron las aguas. Cortázar no se sentía cómodo con los manifiestos y forzó las denuncias en su novela El libro de Manuel; mejor suerte tuvo en cuentos como Apocalipsis de Solentiname. Desde el otro lado, Borges cantó a Israel luego de la Guerra de los Seis Días. Lugones y La hora de la espada es otro caso destacado. Las dos obras más importantes de la literatura decimonónica argentina (El gaucho Martín Fierro y Facundo: civilización y barbarie) no se pueden leer sin la dimensión política: la coyuntura, el contexto, abonando la obra literaria.

Walsh hizo una apuesta más radical: abandonó directamente, y sin retorno, la literatura de ficción. Operación masacre, acertadamente ubicada en la categoría de obra maestra, fue el punto de tensión intermedia. Si bien el fin era evidenciar la ilegalidad de los fusilamientos, el tratamiento estético del material lo ubica por encima del panfleto. En las décadas del 50’ y del 60’ alternó los trabajos de investigación con los cuentos puramente literarios. El ingreso en la esfera política superó la declamación inocente; puso el cuerpo. Dirigió el periódico de la CGT de los Argentinos, colaboró como criptógrafo en los albores de la Revolución Cubana, ingresó en las filas de Montoneros y trabajó en el diario Noticas. El final de su vida, en marzo de 1977, en el primer aniversario del golpe militar, lo encontró distribuyendo su último texto: la lúcida denuncia titulada Carta abierta de un escritor a la Junta Militar.

En su etapa estrictamente literaria ficcional—podemos ubicarla entre 1953 y 1967, coincidiendo con las publicaciones de Variaciones en rojo y Un kilo de oro— Walsh alternó el trabajo literario con el periodístico. Pudo abstraerse de la dicotomía creciente y mudar de maquinaria. Publicó —en libros y también en periódicos— más de treinta cuentos. Los temas que abordó y el tratamiento estético que utilizó trazaron un camino ascendente; de los iniciáticos relatos policiales de estructura clásica inglesa a historias complejas, y de una prosa límpida pero ortodoxa, a entramados elípticos y polifónicos. La referencia inicial fue el detective Dupine de Edgar Allan Poe; la final, la plasticidad de Joyce. Walsh se retiró de la literatura de ficción en su mejor momento (su genio literario continuó en el trabajo periodístico),y no es una hipérbole sentimental ubicarlo entre uno de nuestros mejores cuentistas.

En el seguimiento de su obra, profundizando en el análisis y rascando la superficie, se advierten tres temas o esferas que componen su producción: los cuentos policiales (los de estructura clásica y los de policial negro), la serie de los irlandeses y los relatos elípticos. La diseminación compartimenta los ejes temáticos, pero todos sus textos literarios de ficción conforman una obra que funciona a modo de constelación.

Los cuentos policiales clásicos

El ingreso de Rodolfo Walsh a las publicaciones fue auspicioso: Variaciones en rojo recibió el Premio Municipal de Literatura. La colección está conformada por tres cuentos largos con unidad temática y de estilo. Tres crímenes presentan complejidades para su resolución, un personaje de inteligencia lúcida, Daniel Hernández, corrector de pruebas en una editorial, emplea con agudeza y maestría el análisis deductivo. Su amistad con el comisario lo postula como una voz autorizada para echar luz sobre los casos.

Del mismo modo que el detective de Poe, Daniel Hernández viene de afuera; no forma parte de las instituciones que llevan adelante las investigaciones. Dupin es un intelectual autodidacta y gran lector; Hernández observa al detalle, imitando el procedimiento del corrector que debe atender tanto a la ortografía como al estilo. En la caracterización del personaje, Walsh reafirma su confianza en la literatura; una lectura atenta y metódica es la herramienta necesaria para poder penetrar en la psicología de los acusados y esclarecer los episodios oscuros que subyacen en el relato.

Los tres cuentos (La aventura de las pruebas de imprenta, Variaciones en rojo y Asesinato a distancia) finalizan con la resolución del enigma: el asesino acepta la culpabilidad. La narración es en tercera persona y el diálogo va ocupando terreno hasta coronarse en la exposición final, en la que se explican detalladamente las motivaciones y el modus operandi del infractor. La prosa es clara y certera, sólida. El policial clásico que Poe terminó de delinear en el Siglo XIX, Walsh lo traslada a la Buenos Aires de mediados del XX. El libro está a la altura de lo mejor del género, pero el escritor inquieto advirtió que su trabajo necesitaba nuevos desafíos.

Policial negro

Continuó con los relatos policiales, pero el tratamiento, el rol del detective, el narrador y la resolución incorporan elementos del género negro. Hernández abandona la pesquisa y se hace cargo de la narración. El comisario retirado Laurenzi —entre cafés que se enfrían, porque la tensión está en otro lado, y las partidas de ajedrez emparejadas— narra sus periplos durante el vagar errante por el interior profundo del país, prestando servicios. Al cambio de narrador —la tercera omnisciente es sustituida por la prosa de Hernández— se le suma el contexto del interior polvoriento, solitario y salvaje: la serenidad de un pueblo remoto del sur petrolero o el calor sofocante de Santiago del Estero.

Las resoluciones rigurosas de Hernández con Laurenzi trastabillan: acepta un crimen para evitar otro más aberrante, su impericia facilita una muerte, no encuentra al culpable o lo descubre y opta por no enfrentarse al poder. Estos relatos (reunidos en Cuentos para tahúres y otros relatos policiales) evidencian una ruptura de Walsh con la fórmula que le dio frutos. Las contradicciones morales y operacionales de los personajes dan una tonalidad más fresca y menos solemne. El héroe erra, se arrepiente, pisa a ambos lados de la línea zigzagueante de la justicia. Lleva sus contradicciones al oficio terrestre. Las tres noches de Isaías Bloom, Cosa juzgada, En defensa propia o Trasposición de jugadas son los textos en los que la transfiguración de enfoque se advierte con mayor nitidez.

La serie de los irlandeses

Con el transcurso de los años, Walsh fue puliendo su prosa y complejizándola. El vasto territorio que conformó su interés literario sufrió recortes, y la lupa se posó en microcosmos delimitados. Los cuentos que sintió más cercanos—en términos emotivos y biográficos— son tres relatos que versan sobre la vida de niños y adolescentes, descendientes de irlandeses, que viven en internados. El escritor transcurrió parte de su infancia en esos reductos en los que el pugilato estructuraba la supervivencia: el valor lo aportaban los golpes recibidos, y el respeto, las escaramuzas victoriosas.

Resulta curioso advertir que cuando estaba prácticamente retirado de la ficción, y su fe en la literatura en franca declinación, abocado al trabajo periodístico, aún dedicaba tiempo a los cuentos de irlandeses. En una entrevista con Ricardo Piglia (que utilizó como prólogo de su última publicación) Walsh confiesa el deseo de continuar con la serie, escribir una novela a partir de relatos cortos y hasta contaba con algunos de los títulos. Irlandeses detrás de un gato, Los oficios terrestres y Un oscuro día de justicia vieron la luz en diferentes libros. El tono de aventuras va politizándose: en el primero de los cuentos, un recién llegado escapa de la golpiza de bienvenida; en el último, los estudiantes asisten a una pelea entre un cura y un familiar de uno de los internos. Según Walsh, puede ser leído como la aparición del líder: el elemento exógeno que lucha contra la opresión y busca liberarlos. Amén de las lecturas posibles, la serie de los irlandeses configura uno de los sistemas nerviosos de la producción ficcional de Rodolfo Walsh.

Cuentos elípticos

Ya casi nada queda del escritor prolijo y efectivo de Variaciones en rojo. Walsh era inquieto y por eso nunca se repitió; su obra tiene movimiento ascendente. Manejaba con maestría el arte de la elipsis: lo insinuado, lo no dicho, lo fragmentario y discontinuo. En su última etapa como cuentista exploró en las posibilidades del trabajo con el lenguaje de modo más audaz, la escritura de un cuento podía llevarle meses de trabajo. La lectura ya no es ligera, requiere atención, decodificación, reposición y relectura.

En Fotos y luego en Cartas, se centra en la historia de un pueblo agricultor del interior de la provincia de Buenos Aires. El imaginario argentino: los posicionamientos partidarios frente a Yrigoyen y Perón, la década infame, el rol del campo como motor del modelo de desarrollo del país. La narración es virtuosa; un entramado coral complejo, en el que una coma introduce una nueva voz que va completando el largo trazo que atraviesa todo el relato.

En Esa mujer — considerado por el público como uno de los mejores cuentos de la literatura argentina— un periodista ambicioso intenta obtener datos sobre el paradero del cadáver de Evita. En ningún momento se menciona al personaje, la elipsis referencial robustece de tensión de la narración. Nota al pie, tal vez el más arriesgado en cuanto a su estructura, es la batalla entre dos textos: la narración en tercera persona sobre un suicidio y la carta del suicida. Con la paciencia de un artesano, Walsh descompone el texto principal, quitándole una línea a cada hoja, rebelándose contra la convención, y hace crecer de modo indirectamente proporcional el relato secundario.

La carga simbólica de las imágenes, las palabras y los rostros llevan a una semiosis muchas veces indefinida e incontenible. Rodolfo Walsh inventó el periodismo de investigación en Argentina y fue desaparecido por los militares. Sintió la contradicción laberíntica del escritor que ve la historia acelerarse, incontenible, del otro lado de la ventana empañada del café. La no ficción, de alguna manera, mitigó momentáneamente la dicotomía. Cuando resultó insostenible resolvió la salida del laberinto del único modo posible: escapó por arriba.

La política, el periodismo, el revisionismo histórico y la crónica narrativa se encargaron de los aspectos del universo Walsh que emergen más nítidos. Pero también hay otro: el literario ficcional. No son pocos quienes reniegan de su ruptura y del abandono de una carrera prometedora. Resulta de interés contribuir a extender la imagen Walsh en el vértice menos frecuente, el Walsh del que él mismo renegó. El Walsh en la época que traducía del inglés, corregía pruebas de imprenta para una editorial, admiraba la perfección de los relatos borgeanos y jugaba al ajedrez con interés científico más que lúdico. Una época lejana, pero no exenta de genio, en la que Walsh solo escribía.

Por Mariano Taborda para Revista Ajo

Fotos: Omar Luque y archivo familia Walsh