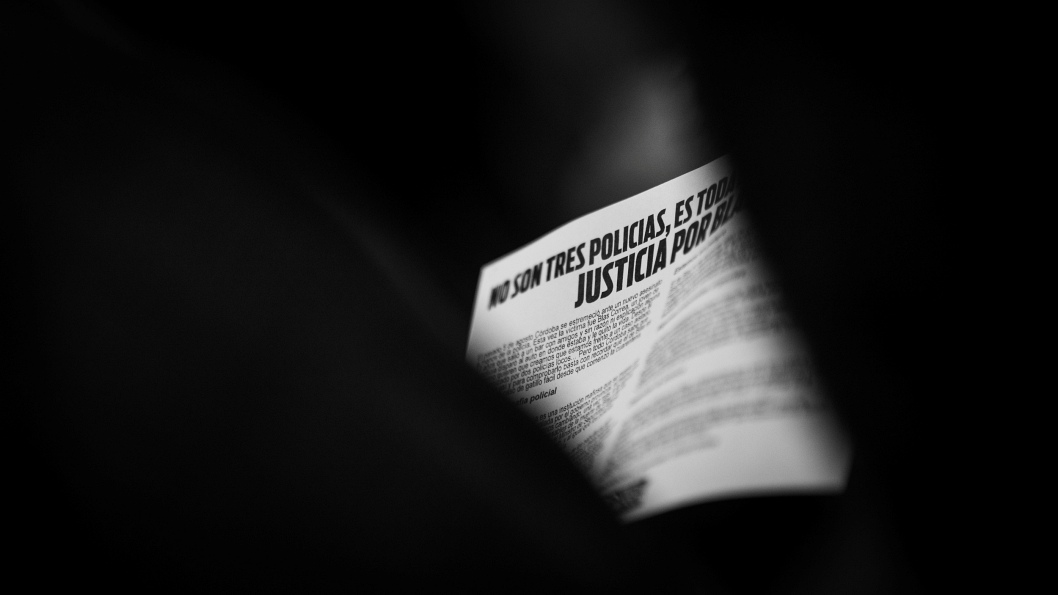

Apuntes de pandemia

Por Gabriel Montali para La tinta

Los números ante todo; siempre los números.

Último informe de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional: 92 personas fueron asesinadas por la policía en nuestro país desde que comenzaron a aplicarse las medidas para contener la pandemia. La clasificación dice lo siguiente: 34 casos de gatillo fácil, 45 muertes bajo custodia –en cárceles o comisarías–, cuatro femicidios, tres desapariciones forzadas, dos asesinatos como consecuencia de otras modalidades de violencia institucional, otros dos por policías que se mataron entre ellos en una riña y dos más que resultan inclasificables.

De la cifra surgen tres nombres que coparon la agenda mediática en los últimos meses.

Ceferino Nadal, tucumano, acusado de ladrón, no se sabe bien con qué argumentos. Fue retenido en el suelo rodilla policial mediante; el peso de la ley y de la historia erguidos en cabriola vertical sobre su nuca. “Me falta el aire, me falta el aire”, dicen que gritaba. Una réplica nada casual del asesinato de George Floyd, continuidad taxativa de aquello que en otro tiempo se llamaba Escuela de las Américas y que la lengua esquizoide del siglo XXI, tan eficaz como berreta en su abuso del eufemismo, ha renombrado como doctrina Giuliani. Ceferino tenía 43 años; su pareja, Karina Rodríguez, ahora viuda, estaba embarazada de siete meses.

Los otros nombres no precisan introducción. Facundo Astudillo Castro, 22 años, desaparecido tras un control policial cuando viajaba a dedo desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca para visitar a su exnovia. Valentino Blas Correa, 17 años, asesinado cuando paseaba en auto con sus amigos por la noche distendida de Nueva Córdoba. Casos en los que se repite el denominador común, la cifra de razonamiento plomo: policías adiestrados en el revés del derecho, índices con éxtasis de gatillo, armas plantadas, encubrimientos, aprietes, testigos falsos y funcionarios que no parecen tomarse en serio estas situaciones.

La cifra también admite un cuarto nombre: Solange Musse, 36 años, enferma terminal de cáncer, víctima 93 de la arbitrariedad vestida de gobierno. Su padre viajaba desde Neuquén hacia Córdoba para despedirse cuando la burocracia kafkiana le cerró el paso. “Hicimos cumplir el protocolo”, dijo uno de los referentes del Centro de Operaciones de Emergencias (COE), excusándose en un hisopado sospechoso que ahora siembra sospechas sobre el gobierno provincial.

La piba que no pudo despedirse murió unos días después. Faltó el abrazo, la caricia; antiguo ritual de acompañar al ser querido hasta el umbral indescifrable. Lo que no faltó es el remate stand-up de la lógica burocrática: consumada la muerte, su papá obtuvo la visa para entrar a Córdoba y asistir al entierro.

Dicen que el lenguaje, el pensamiento y el dolor por la pérdida son los atributos que nos hacen humanos, o al menos nos hacían.

El Estado que tenemos y el estado de la sociedad

En estos días hemos revivido una manera de interpretar estos hechos que si bien es necesaria, no resulta suficiente.

Les argentines tenemos tendencia a mirar al Estado como si fuese el Gran Hermano de George Orwell o el tenebrosos emperador Palpatine, corrugado y sombrío bajo su capa negra. Se trate del pibe de barrio bajo al que sistema niega la posibilidad de estudiar, de acceder a un laburo estable, a un servicio de salud, a una vivienda decente o a un plato de comida, o se trate del empresario que protesta –en nombre de un interés que es siempre particular– cuando alguna regulación pone freno a su obsesión de lucro, el Estado suele ser para nosotros la mano maléfica que coarta libertades. Y no nos faltan antecedentes, sobre todo en el desempeño de las fuerzas de seguridad.

El gobierno nacional, primero, y después, en líneas generales, todos los gobiernos del orden provincial y municipal, fuera cual fuera su signo político, abordaron la pandemia desde una premisa que busca revertir ese contrapunto malevo entre Estado y sociedad. En una suerte de prolongación del sentido democrático al que nos obliga la marca de sangre de las dictaduras, entendieron que el rol de las instituciones es proteger a sus ciudadanos, velar por la vida, sobre todo cuando es la vida lo que está en juego. Y así tomaron posición frente a un contexto que tiene los nubarrones de la tormenta perfecta a la que teme todo dirigente: aquella en la que cualquier decisión representa una pérdida y hay que elegir la menos dolorosa, entre abrir y poner en riesgo la salud, cerrar y poner en riesgo la economía –y la paciencia– o buscar un punto medio que no se sabe muy bien en donde está y que también se presenta nebuloso.

Sin embargo, el devenir de la cuarentena expuso el Estado que tenemos: las ruinas de aquel andamiaje más o menos auspicioso que comenzó a implosionar bajo la bota castrense. Los aspectos más problemáticos han sido la ineficiencia para asistir a la población marginada, las dificultades para despejar la incertidumbre que plantea el escenario económico y, especialmente, el accionar violento de policías que no han hecho otra cosa más que cumplir con el papel que se les ha asignado en las últimas décadas: la gestión de la precariedad, la contención represiva de los cuerpos zaparrastrosos que el propio orden ha condenado al hambre y cuya situación, prácticamente en forma exclusiva, ha recibido como respuesta el barrido punitivista del polvo que se esconde bajo la alfombra.

Si la violencia policial ahora recibe el repudio de ciudadanos embroncados, es sólo porque en este momento, en esta coyuntura, excede el maltrato a la villa y avanza sobre rostros que admiten tapa de diario.

Por eso, debatir estas arbitrariedades es un desafío urgente, pero atornillarnos en esa discusión implicaría asumir una actitud cómoda e hipócrita.

¿Qué humanismo podemos pedirle al Estado cuando el argumento que garpa elecciones es el segregacionismo de la mano dura? ¿Por qué debería el Estado funcionar con otra lógica, si la sociedad a la que pertenece le exige resolver sus fracturas por la vía de la prisión, la expulsión y el garrote? ¿Hablamos, acaso, de una entidad originada en otra galaxia? ¿Cómo puede ser que convivan, sin contradicción, el repudio a los excesos institucionales con la defensa de la justicia por mano propia y el cambalache del prejuicio?

Los números ante todo; siempre los números

La sociedad de las cuentas quiere su paraíso artificial de vida sana, ecológica, sin velocidad, sin ruidos, sin toxinas, sin pobres; esa arquitectura country que aspira a segregarse de lo ya segregado, quizás como maniobra evasiva para no reconocer que la pobreza, la polución y la inseguridad son consecuencias de esa misma excitación por el lucro.

Y no es empatía simplemente lo que falta. La empatía es una es una palabra tramposa. Si la tomamos al uso bien puede convertirse en otro contrabando del lenguaje neoliberal, en otra prueba de su eficacia para camuflar con eufemismos cualquier actitud surgida del régimen de desensibilización en el que estamos inmersos. Porque no hay empatía cuando nuestra mirada, dirigida hacia la humanidad del otro, se abstiene de reparar en la espantosa simetría de nuestras propias miserias. Lo que se impone en esos casos es una escucha indiferente; otra manera cool de jugar a primero yo y después a también yo, diría el poeta.

El escenario postpandemia no plantea, unicamente, el desafío de revertir el estancamiento económico y recuperar la confianza en las instituciones políticas. A su vez, exige el despliegue de estrategias que recompongan la fragmentación del entramado colectivo, ya que es en la fractura de los lazos sociales donde se fortalecen los discursos que no siempre miran con recelo la violencia policial; esas formas de individualismo autoritario, de darwinismo bolsonarista, para las cuales la doliente indignación depende del género y la coloratura del muerto y que en su trastorno de ansiedad plomiza parecen materializar los versos que Leónidas Lamborghini escribió a principios de siglo: “el croar de la época: un griterío,/ que expresa nuestro horror que causa risa/ y nuestra risa que provoca horror”.

*Por Gabriel Montali para La tinta / Imagen de portada: La tinta.